蔡峥,清华大学天文系副教授,曾留学美国。2016年获得哈勃冠名博士后学者。2019年清华大学天文系成立后回国加盟,从事教学科研工作。研究领域为早期星系宇宙学。曾作为主要角色出现在2021年全国公映的纪录电影《大学》中。

很多人是通过《大学》这部纪录电影认识蔡峥的。

在电影里,蔡峥叹气、摇头,说:“做一件事太难了。”

但他会接着说:“还是要有人做。”

2019年,清华大学正式成立天文系,在国外从教的蔡峥决定回国主持推进宽视场巡天望远镜(简称“MUST”)项目的建设工作。

2022年,蔡峥荣获2021年度清华大学“学术新人奖”。电影之外,他带领团队继续走在造望远镜、探索星空的路上。

蔡峥在国家天文台作关于参演纪录片的报告

从仰望星空开始

采访蔡峥时,正值北京疫情防控措施升级期间,学校严格限制人员进出,蔡峥因在系里主管学生工作,成为为数不多拥有留校“特权”的老师。他的办公室在清华大学蒙民伟科技大楼六层,厚重的深色木门有种肃穆的气息。走入门内,墙上白板、窗户玻璃上都被写上了公式,门后立着一个厚厚的吉他包。

蔡峥身着一件蓝色格子衬衫,配了一条黑色运动裤,踩着灰色的棉拖鞋,坐下后便开始同我分享他探索星空的过往。

“为什么选择天体物理?”

他用手比划着说:“我一直对宇宙本源、人类本源特别感兴趣。为什么有宇宙?为什么有人?我总想找到答案。”因为喜欢寻找事物的源头,蔡峥从上学时就一直喜欢思考。

上高中时,蔡峥喜欢看CNN、BBC的纪录片。到了大学三年级细分专业时,他果断选择了天体物理。

一谈到天文学,蔡峥就两眼放光、眉飞色舞,话也变得多起来。只要对方有兴趣,他就乐于交谈。他的学生说:“蔡老师招收学生也是这样,先要看你对这个学科有没有热情。”

对蔡峥来说,天文学是一个永远需要交流、合作的学科,它不只是对好奇心的满足,也关系着全人类的未来,因此天文学科必须国际化。在国外求学、研究的那些年,蔡峥始终和国内保持密切联系,了解国内科研进展。回国后,他和欧美国家的学者仍旧保持着一周至少开四次连线会议的合作交流频率。在MUST团队里,他和团队成员更是保持每天沟通,各抒己见,不惮于争论。

“天文的语言也是人类的语言。比如天文学里绘制的图,是可以跨语言被理解的。”蔡峥说。

“我们身处同一片星空之下,生活在同一个地球上。地球吸收太阳的能量是地球所得能量中唯一的净输入,剩下的能量都来源于内部循环,不增不减。但宇宙里其实还有很多能量。”蔡峥相信,天文学能够帮助人类寻找未来。

对蔡峥来说,天文学涉及的问题,实际上是所有人都会关心的问题。当我们对“我从哪里来”“世界从哪里来”产生好奇时,我们就已经开始探究天文了。

另一方面,天文学本身属于基础学科,在当下,大众在认知上有时会脱节,容易觉得实用性与基础学科关联不大。基础学科似乎也很难带来迅捷且肉眼可见的改变。蔡峥作了这样一个比喻:“基础知识相当于是土壤,土壤是吃不了的,但是从土壤里长出的庄稼是可以吃的。”他认为,天文学获取的各种数据,是其他研究的基础素材。而天文学的发展,会促进包括精密仪器、计算机技术等向前发展。

让更多人仰望星空,一直是蔡峥想做的事。他们与地方政府合作,计划2024年在北京门头沟地区建一个小型天文馆。他笑着说:“你去看那些星星,能够感觉地球真的很小。那种置身于宇宙中的渺小感,每个人都应该去体验一下。你也许去不了青海、智利,那就让你在门头沟体验一下。”

蔡峥(右)与组内两名本科毕业生合影

造望远镜的人

蔡峥出生于上世纪80年代,当时中国的天文学研究还很落后。创建北京大学天文学系的陈建生院士曾说,他那个年代的科研人员连办公室都没有,40个人只能一起挤在天文台一间只有30平方米的屋子里办公。望远镜只有两台,一台是从德国进口的施密特望远镜,另一台是折射式的双筒望远镜,再配上一台编写一个程序就要3周、体积十分庞大的计算机。

本世纪初,蔡峥出国读博时,国内天文学开始有了起色,但基础依然很薄弱。“那时,我国最大的望远镜是云南天文台一台2米的望远镜,在美国类似的望远镜有10多台,且选址更为合理,更别说其他口径更大的望远镜。美国随便做出点数据,我们这都没见过。”蔡峥说。

从智利到美国亚利桑那州再到中国青海,蔡峥去过世界所有顶尖的天文观测点,最钟爱的是夏威夷岛莫纳克亚山顶上的凯克望远镜。那片星空非常漂亮,蔡峥用肉眼就可以欣赏到。“真的是满天星,像灯泡一样亮,还都是彩色的,特别震撼。”

天文学是一门极度依赖设备的学科,望远镜的水平很大程度上决定了科研水平。

这几年,我国天文人才的水平一直在提升,这也促使天文观测设备需要实现更大的发展。“客观上看,我们的很多观测都是依靠国外的望远镜,但国外望远镜并不会轻易将观测时间分给研究者,会优先考虑最初的投资方。”蔡峥很明白,我国天文学的发展依然受制于设备,在他看来,设备问题或许比芯片困局还要严重。

无论凯克望远镜多么令人震撼,但始终不是自己的。目前清华大学天文系建造的MUST望远镜,台址定在青海冷湖,观测条件最好时可以达到凯克望远镜的效果,蔡峥很希望对天文感兴趣的人都能去那里亲眼观测、亲身感受。

当然,天文望远镜并不仅仅是看星星和观测不同的波段。蔡峥认真地说:“天文望远镜代表一个国家感知的能力,这个感知包含全波段的电磁波。我们能感知宇宙信号,也就能感知别的内容。它代表我国在感知上的灵敏度和最高水平。”他指着架在一旁的照相机说:“就像这个相机,它能计算。但如果接收不到数据,又能算什么呢?”

对研究来说,最终产生影响的是基于感知内容算出来的新数据、新发现。

《大学》里有一幕,蔡峥在国外的家中欢呼雀跃地分享自己即将回国的喜悦,他终于拿到了单程机票,再不用往返于两国之间。

出国时,蔡峥就坚定了学成归国的信念。

什么时候回来?

蔡峥的答案一直都是“迫不及待”。

家人以及很多人都问,为什么不在国外做到顶尖后再回来?

蔡峥回答:“如果我不回来,MUST望远镜在哪?”

蔡峥认为,自己与顶尖的差距在于设备。如今,国内外人才水平的差距并不大,“如果你在国内没有自己能主导的设备,用国外的设备做到了顶尖,又能怎么样?”

在MUST望远镜建造前,我国已经建成南仁东团队设计的“中国天眼”(FAST)。FAST的诞生花了22年,而MUST的预期花费时间缩到了7年—8年。“耗时的差距,是因为FAST很长一段时间都缺少修建经费,而MUST获得了更多经济支持。”蔡峥自豪地介绍,“两个望远镜其实在波段上互补,前者观测射电信号,后者观测可见光和红外信号,但两者都是中国乃至世界领域内的顶尖水平。”

尽管如此,MUST的推进也并不是一帆风顺。在一开始,望远镜的建设没有得到强有力的支持,决策层对其重要性并未达成一致。加上建设的风险高,国内外反对的声音大过支持的声音。虽然汇集了民间社会力量,也只筹到了十分之一的经费。当时,加工方已经开始制造主镜,资金链却面临随时断掉的风险。加工方的压力和项目可能失败的压力像一堵墙立在蔡峥面前,等着他去撞破。

张世武是蔡峥的第一个博士生,他还记得那段时间常常看到蔡峥到处去开会,论证MUST的必要性、重要性。那段时间,蔡峥晚上经常失眠,头发白了很多。

在《大学》里有一个镜头,蔡峥从会议室出来,站在昏黄的走廊上说:“如果有把吉他就好了,能弹出心碎的声音。”那时,针对望远镜的讨论很不顺利,蔡峥无法说服对方,但那时却是建造MUST的难逢良机。

蔡峥喜欢弹吉他,学吉他之前,他爱看流浪歌手独自拿着吉他弹唱的视频,他觉得那很真实、纯粹,没有伴奏和修音,哪怕唱跑调也没关系。四处搜罗视频看过,又第一次上了一天吉他课后,蔡峥就弹唱了《北京北京》,直接出师。

“你想做一件事想到一定程度,就能把它做好。”

对想做的所有事,蔡峥从不会放弃,他的团队也不会放弃。《大学》上映后,很多人来问他造望远镜的事,他挨个耐心解释。“目前欧美国家发展的世界主流望远镜大概有两个方向,一个是广域巡天望远镜,一个是精测型望远镜,欧美在这两个方向上布局已早,我们很难超越。但不同望远镜观测的波段、参数空间不同,如果望远镜口径在6米以上、视场大于5平方度,一次曝光就可以捕捉到上万个天体的光谱。”从点(精测)到面(成像)最后到体,这就是蔡峥团队正在做的MUST。这种“点面体”的联合,将有利于发现宇宙的新规律。未来一旦成功,就能与欧美国家的望远镜形成协同互补效应,而这是“我们踮踮脚就可以够到的目标”。

“总的来说,宽视场光谱是未来中型望远镜里唯一一个没有完成的拼图。所以,MUST望远镜一定要造出来,这是中国真正实现并跑,甚至是领跑的绝佳机会。”蔡峥说。

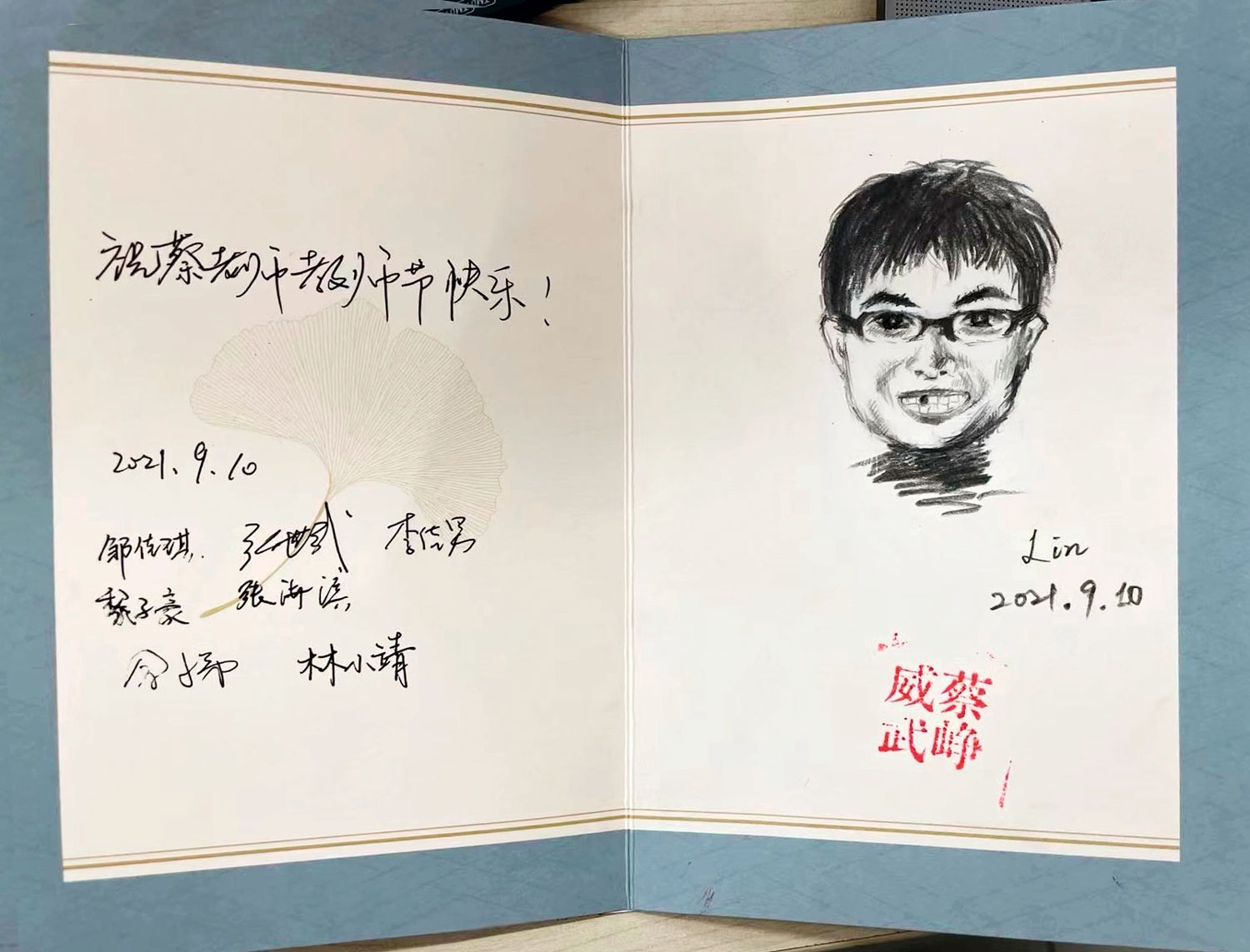

学生送给蔡峥的教师节贺卡

师者,师道也

《大学》上映后,蔡峥收获了很多外界的关注和评论,他会在微博里一一认真回复。但他最希望得到的评价是:全心希望学生好的人。

入职清华后,蔡峥既要做科研,也承担教学任务,这是清华的“双肩挑”传统。当老师是蔡峥读书期间就有的愿望。当被问到一路走来对自己帮助最大的人是谁,他列出了自己在小学、初中、高中遇到的三位老师,每位老师的故事他都记得十分清楚。

初中时的语文老师把十几岁的学生当作大学生一样培养,平等地和他们讨论艺术与生活。蔡峥在美国做研究员时,有同学给了他语文老师的联系方式。他打电话给老师,刚报出名字还没来得及分享多年所得时,老师就说:“蔡峥,当时你有篇文章写得特别好,但是我对你的鼓励并不够。我总想如果我那时候多表扬你一下,你会做得更好。”电话另一头,蔡峥很受触动。

这些经历让蔡峥对教师这一职业始终怀有崇高的敬意,也影响了他的教学观。“我们总讨论什么样的教学方法好,但我觉得最重要的是你真的爱学生,希望学生好。至于方法,不同老师有不同的风格。”他用《大学》的英文译名举例子,“大学不是University,而是The Great Learning,大学老师重要的是有一颗师者的心,遵循师道。”

蔡峥的头衔有很多,成就也很辉煌。“哈勃学者”足以证明他在天文领域的卓越。但他没有架子,会和大家坦诚交流,假期还会带着学生去KTV团建。

如果要用几个关键词描述蔡峥,张世武想到的第一个词是“真诚”,另一名学生邹佳琪想到的是“想做大事”。

蔡峥一有空就会和学生一起吃饭,分享自己的看法、观点,从时政热点聊到家庭关系、学生时代。2021年寒假,张世武因为留校做科研没有回家,蔡峥主动带他回自家团年。

张世武是蔡峥的第一个学生,也和他相处时间最久。张世武坦言,这几年在蔡峥的影响下,自己有了很大改变。从喜欢闷头做研究,到如今更加开放,更愿意合作。在科研上,蔡峥十分严谨,对论文数据来源、某句结论的引用都会一一查看,但他尊重学生的自主选择。张世武说:“他尊重我们的课题选择,且不求回报,能帮的他都会尽力帮。”

蔡峥自己的理解是,每个人有每个人的想法,每个人本身的根器不同,有人明白得早,有人明白得晚,“只要你一直坚持,最后都能走到很高的境界。”

蔡峥眼中最理想的学生是“我能从他那学到东西”。在与学生的接触中,蔡峥发现,每个人实际上都有自己的闪光点。

至于“想做大事”,那是因为接触到蔡峥的人,都会感受到他强烈的家国情怀、他想为中国天文学做的事情以及在科研之外的社会责任感。

MUST望远镜如果建成,将会成为蔡峥最自豪的事情。而当下,蔡峥最引以为傲的,不是在博士阶段提出观测高红移星系的新方法论,也不是获得“哈勃学者”的称号,“可能别人会觉得有点意外,但目前我最自豪的是成为了清华的骨干教师,承担了很多工作。虽然不知道到底做得好不好,但能被信任到这种程度,已经足够自豪了。”蔡峥说。

“他特别像个孩子”

学生们说,蔡峥有时候很像一个孩子,天真、爱笑。他爱吃冰激凌等甜品,办公室里总有一箱可乐,生日收到学生送的足球在办公室里就开始玩,路过操场时常会驻足看人踢球。他还是全民K歌的活跃用户,经常在办公室唱,甚至会在讨论结束后,对着学生直接开唱。

他也像孩子一样愿意相信,无邪、热烈。

在美国读博期间,想要放松时,蔡峥会看《哆啦A梦》,看着看着,倒头就睡。剧场版电影上映,他也会跑去看。哆啦A梦的神奇道具里,蔡峥最喜欢任意门,“我觉得那是可以实现的,那里面的道具,我觉得都能实现。”他认真地用虫洞理论来解释任意门存在的可能性。

看完《哆啦A梦》后,蔡峥会做一些与之相关的梦,“我心里就有预期,一些好事会发生。”他很认真地点头说,“不要低估你的念力,你要期待,你要相信。”

在美国求学时,蔡峥也经历过不平等,受过歧视,也有同辈压力。他用“不如意事常八九”宽慰自己。如果实在不顺,他就听红军长征这类励志故事,或者睡上一觉以恢复状态。

对天文学的热爱是真,一腔赤诚是真,但他也不是没有动摇过。留学时所在学校的光学专业曾邀他就读,那是全美乃至世界排名顶尖的专业,他犹豫要不要去,想了想还是拒绝了。找工作时,安家成本高,生活压力大,谷歌抛出了橄榄枝,他很动心,但最后还是咬牙放弃了。

“其实,最大的痛苦是,我学的都是漂亮得一塌糊涂的理论,可做的却是上不了台面的二三流研究。”理想与现实的落差,纠缠着他的读博生涯。

在国内时,每逢假期,蔡峥就去图书馆借诺贝尔奖得主的书,300多页的英文原著,从第一页开始挨个跟着书中内容去推公式,假期结束时,一本书的公式都被他推完了。

在美国,他第一个到办公室,最后一个走。为了调试程序,他直接睡在办公室的地上。有一次碰到一个科研问题,他发邮件给加州理工大学的一位教授,对方约他第二天早上面谈。当时已经很晚了,火车、飞机都买不到票了,他就租辆车开了一晚上赶到那里。第二天,因为对方一直有事,他又在走廊里不吃不喝从早上8点等到下午4点。

回到国内后,他也睡过办公室,为的是睁眼就能开始干活儿,需要洗澡就去学生宿舍解决。

对于求学、科研、生活中的不顺,他总是轻描淡写地一句话带过。在他眼里,那些坎坷好像只是秋冬到了,叶子会从树上落下般的自然和平常。

“我不怕吃苦。我们全系80多个博士,每年只有一个优秀研究奖,只有我拿到了。”虽然不怕辛苦,但现实研究与理论间的落差却让蔡峥倍感难受。他的微博个性签名是:苦难就是福祉,烦恼即是菩提。

一方面,他在习惯这种落差感,“烦恼之所以是菩提,是因为能让你发现问题。苦难是福祉,是说你要经历了挫折,才能谦卑地去对待人和事。”另一方面,他竭尽全力推动MUST的进展,那里承载着他的科研愿望。“如果做好了MUST,我们积累的海量数据可能会产生一个质的飞跃。人一辈子能做一项一流工作,就很好了。”

成为什么样的人?这个问题很多人都思考过。

蔡峥的答案是:在老的时候回看自己这一生,还是觉得自己干了几件有意义的事,哪怕只干了一件,但能让自己、能让后代、能让周围的人骄傲。

(作者 袁亦朗 系清华大学新闻与传播学院在读本科生。文中图片除署名外均由蔡峥提供)