2020年8月13日下午,老友张晓崧发来微信说:“今天老父的精神状态不错,正好出版社送来再版的新书,抓紧给忠明兄题了字。老父半个多月拿不了笔了,写了两本就写不动了。”

没隔几日,我即取来《我的思想家园》一书,很感动,但从张老题签的字迹中似可辨识出力有不逮,未及同年6月赠我《中西哲学对话——不同而相通》时题字之苍劲、规整。我问及张老身体状况,晓崧只是淡淡一说“不太好”,从他难以掩饰的神情中则能感知其压在内心的某种担忧与无奈。

除了上述两本专著外,我手头还有张老的另两本书,一是2013年11月出版的《张世英回忆录》,二是同年12月出版的《觉醒的历程——中华精神现象学大纲》。

我喜欢张老的文笔,朴实而清晰;也喜欢张老的思想,自信而深邃。读其书,受其益,但一直未曾见面,总觉得是个缺憾。尤其是8月28日,当得知张老“吃饭吞咽很困难,脸上有淤血”“一个月不如一个月”后,我更是求见心切。

于是,在晓崧的安排下,我于8月30日下午到龙城花园张老住处,见了这位百岁老人一面。一同谒见的还有被不少朋友尊为“大师兄”的陈越光。

张世英先生

很难想象,眼前这位白发蓬乱、大热天还严严实实地裹着被单的病弱老人,一生治学曾是那么激扬文字、宏论滔滔、会通中西、融贯古今,最终以“万有相通”和“美在自由”等自成体系性研究成果而独步和高踞哲学领地!反差之大,很令人心头一沉。

不知精深的“万有相通”理论,是否也相通着宇宙万物生生死死的认知视角,以理解人作为人而与生俱有的不得不都迎向寂灭的浩茫悲情?是否能帮助自视甚高的人类,突破原本与草木狮虎无异的始于生而终于死之生命周期,摆脱那铁面无情地演绎着生老病死之循环往复的“定数”和“归宿”?

我和越光兄走近床前,扶张老坐起,并一左一右紧挨着他。他已坐不直腰,气喘得很,抬头看人说话都显得非常困难,而且听力也不好。我怕他往后倾倒,便用手使劲托住他后背,只感觉背上热得发烫。

在这种状态下,我们之间的聊天只能是断断续续的、非常随机的,但即使如此,也依然觉得张老思维不失清晰、严谨,有时反应还很快。尤为惊奇的是,他聊着聊着,尽管语言表达时有重复,但精气神则熠熠回升,谈吐趋于轻松,脸上逐渐浮现出笑意,手势、点头等尽显活力的标配性动作也跟上来了。

我猜想,张老平时讲学或探讨学术问题等,大概就是这般风釆、这般生动、这般硬朗的。晓崧见此情景,也像是受到了鼓舞,非常兴奋,拍下了好几段珍贵视频。他喜出望外地说,这是父亲“最近一个多月最好的状态”。

现在回想,当时的张老其实已几近病入膏肓。他多次无力地摆着手对我们说“不行了、不行了”。整个身体也确实如风前残烛,消瘦得很,但意志力犹在,名家风度犹在。他不仅坚持坐起来与我们说话,还坚持自己站起来扶推着轮椅上洗手间,坚持坐到桌子边为我们题签赠书……

看张老拿笔写字的架势,仍然如此端庄、专注、沉静,一笔一划都不含糊,完全能联想到他步步为营走过来的漫长职业生涯:无论是从小熟读和背诵一篇篇中华经典诗文,还是绎注黑格尔《小逻辑》等著作,逐节逐段下“死功夫”,还是一步步由表及里、由浅入深地梳理出中华精神现象学及其自我维度,还是一时传为佳话的应邀以年届八旬的老教授身份,为北大哲学系一年级本科生一节课接着一节课地精心讲授“哲学导论”……

这说明一步一个脚印、恪尽职守、抓铁留痕、水滴石穿等等,于张老早已是习惯成自然。这是一种根深蒂固的习惯、千锤万凿的习惯、雷打不动的习惯,从中能感受到张老在风雨岁月中久已养成的一丝不苟的治学态度,以及严于律己、待人以诚、爱无差等处世美德,很值得晚辈、后生们学习效仿。

1981年中国社会科学院博士答辩会后合影留念。左起:汝信、贺麟、王玖兴、张世英。

读《张世英回忆录》,我们能知道张老眼中或心目中的陈岱孙、闻一多、吴宓、贺麟、冯友兰、金岳霖、宗白华等一代名师的绰约风范及对他的深远影响,更能真切了解到张老自己作为哲学大家的成长历程和内心世界——在通往学术巅峰的道路上,他是怎样习惯于“不求闻达”“不慕荣利”,习惯于踏踏实实当教授、做学问,习惯于独立思考和致力“回归自我思想家园”……

在《我的思想家园》一书中,张老很推崇“俯仰万机而淡然自若”的理想人格。他分析海德格尔的“复归本真”和老子的“致虚守静”,认为两者“都有其消极方面,但他们有一个共同的优点,就是‘即世间而出世间’,这个思想是很值得称道的”(引自《结庐在人境,而无车马喧》一文)。

张老做事、做学问本真之至,但决不刻板、枯寂,不失生活情趣,诚如他自己所说:“我以为哲学是关于人的学问,本不应自外于实际生活,哲学家也应按自己的哲学信念生活,否则,哲学便会失去自己的光辉和生命力。”

那天,张老见到越光,先后两次提及“我们在海南见过”,还问:“海南房子还没有卖吧?”得到“没卖”的确认后,即伸出大拇指以示赞赏。我觉得,这其实是他对海南岛独特风情的确认,是椰风海韵给他留下美好印象的“本真”流露。

他在《壬辰岁末游三亚》一文中,曾以诗意甚浓的笔触赞美三亚:“清风和煦,完全是春天气象,特别是一排排的椰子树,像清辉玉臂伸向天际,向游客招手,令人神往。对于一个从北国来的客人来说,真可谓天南地北两重天,‘换了人间’。连我这个已年过九旬的老弱病夫,也觉精神振奋,焕发了一点青春的气息”,“恍惚有遗世而登仙之感”。

这样一位热爱生活、达观开朗、理论学养和审美能力均超拔过人的世纪老人,于此时伸出大拇指的场景,可谓至情至性,至尊至智,该是远远胜过一般“形象代言人”的!

记得晓崧说过,多年来,他们几个儿女常常利用节假日陪伴父亲去京外自驾游,到过很多名山大川和旅游胜地。每次出游,父亲都是兴高采烈、悠然自在的。我想,这正是张老的可贵之处,是他倡导的“贵己”主张、“美在自由”理念以及他概括、提炼的“人生四境界说”之最高境界——审美境界的自我践行。

王国维《人间词话》曾云:“诗人必有轻视外物之意,故能以奴仆命风月。又必有重视外物之意,故能与花鸟共忧乐”。张老游历江山处处,阅尽人间事事,这些经历与斗室漏夜研习、课堂着力传授相依相融,亦当为哲学大家的壮阔胸襟和美妙情趣所涵纳、所兼容。

张老曾在几本书中都忆及当年考试他数学得了全省第一,而化学却是零分。对此,我们很好奇,故问之。他答道:“我的兴趣是数学、物理,不太喜欢化学。化学考试有个实验,我不参加,就得零分了。”说到这,张老用右手的拇指和食指比划出一个圆圆的零字来,引得我们都哈哈大笑!

张老好几次抬手对着额角说,他的头脑是数学头脑,爱思考,爱思考问题,适合计算,适合搞数学、天文……越光说:“您后来没学天文,中国就少了一个科学家,多了一个哲学家。”我又追问:“您数学成绩那么好,对后来搞哲学也非常有用吧?”他应答快而果断:“有用。都是动脑子、思考问题,有用!”这道出了数学与哲学研究的高度相关性或一致性,也说明张老成为哲学大家自有其为他人很难比拟的天资(秉赋、志趣)在。我说:“您现在的哲学差不多也是全国第一了。”张老闻之摇摇头,谦逊而率真!

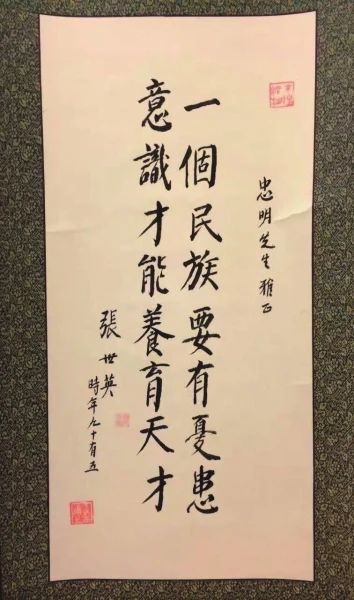

当然,那天谈兴最浓的则是关涉张老著书立说的话题。越光兄握着张老的手说:“我们都要向您学习。您最近十年著述颇丰,出了那么多书,超过以前的速度,很了不起!”确实,哲学论著自不待言,《天人之际——中西哲学的困惑与选择》《进入澄明之境——哲学的新方向》等书的出版,表明“万有相通”哲学理论作为张老最重要的学术贡献已自成体系,获得中外瞩目。即使在美学等领域,张老也自有殊勋:95岁那年以“美感的神圣性”为题发表演讲,96岁那年为中国美学高级研讨班学员授课,97岁设立张世英美学哲学学术奖励基金,98岁高龄用毛笔正楷书写300多幅中外哲学家名句,99岁出版《中西古典哲理名句:张世英书法集》……在我家里,至今还挂有一幅张老于2016年书赠的尼采名句:“一个民族要有忧患意识,才能养育天才”。每每看见,都引我深思。

张世英题字

几年前,我在《新华文摘》读到张老阐释“万有相通”理论的长文,感到耳目一新,便推荐身边好多人看,还复印送给一些朋友和领导阅研,普遍反应甚佳。因此,我告诉张老说,“万有相通”在我们那里很流传。凡读过大作的,都觉得很有收获、很能接受,跟张老“相通”了。我又说:“我们都喜欢读您写的书,文笔好,思想新。”张老闻之,显然很高兴、很欣慰。而且,我发现,每当谈到这方面的内容,张老的反应尤其快,听觉似乎也灵敏好多,这大概是注意力高度集中所致,其点头微笑中兼有期待与自信,更有一种尽职尽责、尽善尽美、无愧于世的尊严。

张老在《北窗呓语——张世英随笔》中有篇文章,题目就叫《做一个有尊严的人》。张老的尊严,源自其原创性哲学体系的创立,也源自其对社会、对学术、对自己谨言慎行的极端负责精神……毕竟,他是放眼世界,为开辟全球新哲学之境而筚路蓝缕、倾注毕生心血的,是极有底气获得尊严和社会认同的。而一个有底气获得尊严的人,往往能受到最广泛意义上的尊重!因此,人,即使在终老及弥留之际,被尊重或许亦当是一种头等内需(刚需)。

意想不到的是,这样一位受到海内外广泛尊重、敬重的卓越哲人,就在我前去见面后不过10天,即9月10日上午溘然而逝。这天恰是一年一度的教师节!

老人家从1946年起,先后在天津南开大学、武汉大学、北京大学等名校执教传习几十载,诲人不倦,桃李芬芳,以师者彪炳天下,是极适合让整个教师节为他送行的!而我则在深切凭吊的同时仍难抑庆幸:人群如蚁,天底下有幸能与松风鹤志、师名浩荡的百岁哲人零距离相见求教,甚至在他辞世前几天终于结下一面之缘的究有几何?更何况,据晓崧回忆:“那天的见面,是我父亲生前与友人、学生、探望者的最后一次见面和交谈,也的确是我父亲最后的生命光彩。”因此,这一面之缘,于我尤其珍贵,是刻骨铭心的一面之缘,是山高水长的一面之缘,是回味醇厚的一面之缘。我当然很难做到张老生前赞赏的“庄子妻死,庄子鼓盆而歌”那般境界,但我将经久不断地去体会这一面之缘中所栖居的隽永诗意。

张老曾说,诗和哲学是人类超越现实的两条途径。所有人都有超越现实的要求和可能。因此,在忙于建功立业之余,要诗意地栖居在大地上。意在象外。唯有看到象外,方能品味诗意……,此即所谓“心游天地外,意在有无间”是也!

他在前年举办的第24届世界哲学大会上还以《做一个有诗意的自由人》为题发表演讲,郑重提出:“我们不可能要求每个人都成为诗人,但我们要求做一个多多少少有点‘意象’之美的诗意之人,或者说得再简单、再通俗一点,要求做一个从高远处、以整体观看待日常事物的人,则应该是可行的。”(引自《中西哲学对话——不同而相通》)

写至此,我从心底沉吟出以下结句:

逝者音容历历在

人间尤贵一面缘

写于2020年10月深秋·北京