1942年秋,国立浙江大学史地系主任张其昀紧急前往重庆,请到了当时的名医金诵盘。一行人乘车奔赴贵州遵义,心情忐忑。川赣山区地势险阻,在此途中,他们经历了一次翻车,延缓了行程。行至赣州东溪站,站长告诉张其昀一个意料之中却又令人震惊的噩耗:

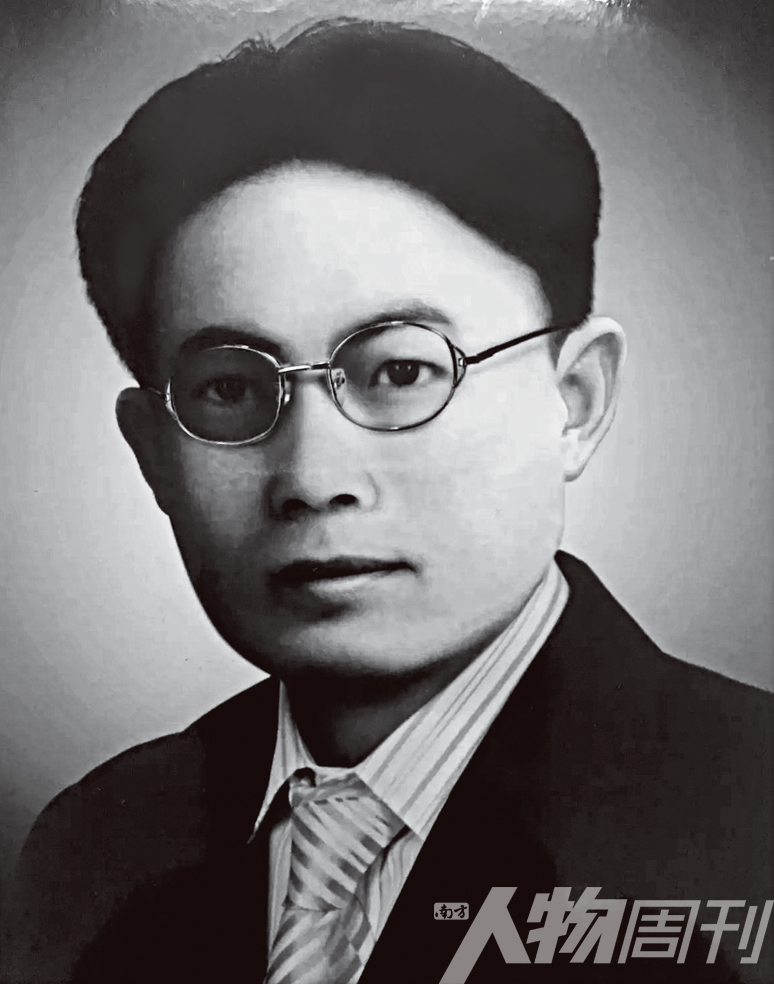

遵义浙江大学史地系教授张荫麟于10月24日凌晨3时在狮子山卫生院病逝,享年37岁。

老城南门石家堡三号,是遵义一个教育世家的旧居,张荫麟孤身来到遵义租住于此。这里的庭院栽种着许多草木,因西南小城的暖湿气候,在院里每季都能看到盛放的花。张荫麟曾经称它是“战乱中之胜景也”。

但无论多么喜欢这间宿舍,他最初可能也没有料到,在这里他要忍受病痛毫不留情的索命摧折——病中的张荫麟,肾功能衰竭,排尿困难,以致全身浮肿,这种痛苦常令他夜中嚎啕大哭。到了10月,饱受折磨的张荫麟才转入卫生院,旬日逝世。

这处宅院成了他生前最后的寓所。许多学生聚在这里,默然致哀。他们还记得老师病危时,在这里诵读《秋水篇》、与他们一一握别的情形。凄怆的诵读声仿佛还萦绕在这所墙体斑驳的旧院里。

“道无终始,物有死生。”这是《秋水篇》里海若对河伯说的一句话。大道没有起点,也没有终点,它只是存在着,而万物却都会从出生走向死亡。张荫麟在病榻上诵读出这句话,原是用来宽慰自己的。但他终究不能安心,当自己年轻的生命即将走到尽头的时候,这个世道的运行尤使他无比悲愤和抑郁。

烽火踵起,风雨飘摇,而国民政府积弊日深。

张荫麟逝世后的第三天,重庆《大公报》刊出了他的遗稿《论修明政治的途径》。这篇文章叙述了民国政治现实之弊,恳切地提出作者自己的改良意见。文章语旨切直、极言恐虑,尽数政府官僚的劣迹。讲到“天下为公”,直指国民政府选“不贤”、举“无能”,无法服众。由于字句尖锐如箭镞,初次收到稿件时,主编王芸生未敢使之见报,至张荫麟身故方将其刊出,希望能够以此警醒众人,使国家得到挽救。

陈寅恪为张荫麟写挽诗“世变早知原尔尔,国危安用较区区。闻君绝笔犹关此,怀古伤今并一吁”,诉说忧患重重的时代,学者憔悴之境。此中真意,着实令人浩叹。

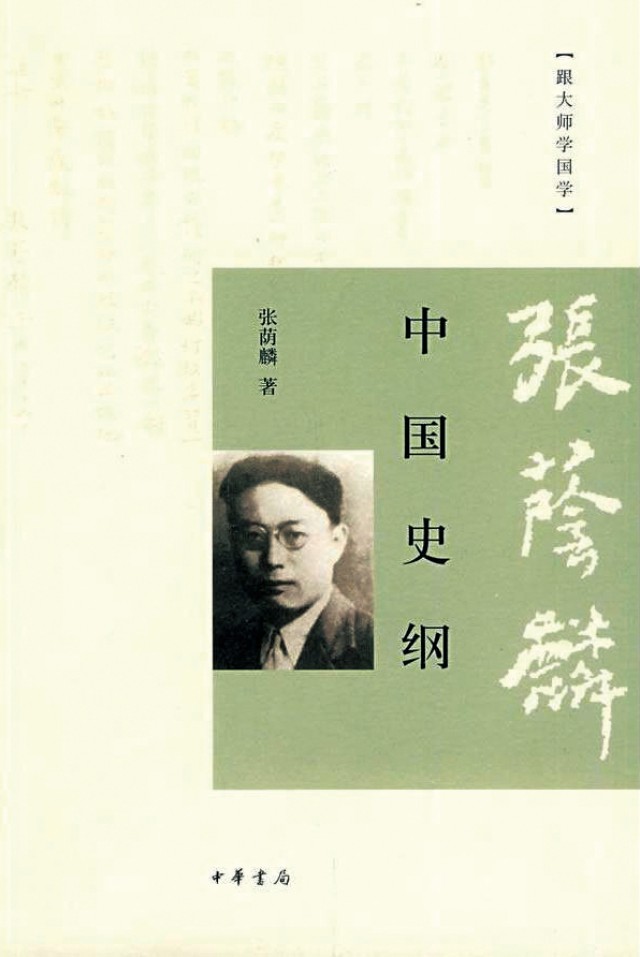

中国史纲

求真

使张荫麟不能永其天年的肾脏病,曾在13年前夺走了梁启超的性命。两位学者的一生,亦表现了命运的某种遇缘。梁启超可以说是对张荫麟影响最为深远的恩师之一。包括张荫麟后来那生动流畅、充满艺术性的史书笔法,也被认为是对这位老师的继承。

梁启超最早发现了张荫麟的天才。

在清华学校(1928年更名为国立清华大学)中国文化史的演讲班上,梁启超拿着一封信,向台下听众仔细询问:“张荫麟是哪一位?”正当大家感到疑惑的时候,一个身材清瘦、容貌稚嫩的男生从座位上站起来,向老师致意。原来,梁启超上次的演讲有一些内容讲得不够清晰严密,张荫麟于是写了一封信向他请教,梁启超当天在讲台上非常认真地解答了这个问题。张荫麟身边的友人后来回忆,任公刚得到这封信的时候,欣喜不已,曾向旁人夸奖:“此天才也。”

梁启超对张荫麟的赞赏并不夸张。当时的张荫麟不过18岁,刚进入清华没多久,但早于数月前就在《学衡》杂志上发表了文章,对梁启超另一次演讲的内容提出质疑。1922年,梁启超应邀到北京大学演讲,对胡适在《中国哲学史大纲》(上卷)里面的一些说法当众提出了批评。胡适认为“老子生在孔子之前”,梁启超不同意这个说法,并且列出六条证据,以此证明自己的观点。然而作为学生的张荫麟,在这篇公开发表的文章《老子生后孔子百余年之说质疑》里,对老师的六条论述一一反驳。这篇文章逻辑严谨、例证审慎,发表后当即引起学界的重视,大家都以为这是清华的哪一位教授的论断。

没想到它竟出于一个中等科学生之手。

事实上,梁启超是张荫麟当时最敬重的一位师长。哲学家贺麟是张荫麟的清华同学,两人的共同兴趣是听梁启超的演讲,有一次梁启超讲文史学家之修养一题,还是张和贺共同做笔记联名发表的。

然而,对于“颇愧年来负盛名,天涯到处有逢迎(梁启超诗)”的梁启超,张荫麟不愿攀附,一直没有去拜访。

贺麟回忆,直到入学第四年,张荫麟才和他第一次去拜谒梁启超。梁先生当面称赞张“有作学者的资格”。

“此后两三年中,他却从未再去谒见过梁任公。他很想请梁任公写字作纪念,也终于没有去请。所以当时许多清华同学,都得着有梁任公手书的对联或条幅,而他竟未得只字……及至民国十八年,梁任公逝世,全国报章杂志,纪念追悼他的文章,寂然无闻。独有荫麟由美国写了一篇《史学家的梁任公先生》寄给天津《大公报》文学副刊发表。这文恐怕至今仍是最能表彰梁任公的史学的文章,也最足以表现他与梁任公在学术史上的关系。”

在学问上穷根究底地探索,务求得到真实的历史,是师生二人彼此默契传承的一种学术精神。梁启超曾在《清代学术概论》中提出:“可以知学问之价值,在善疑,在求真,在创获。所谓研究精神,归著于此点。”而张荫麟终身都走在这条道路上。

五四运动之后,学界掀起了一阵“疑古之风”。如果能用谨慎的目光辩证看待历史,对上古传说有根据地进行怀疑,将对国人有着思想启蒙的重大意义,但“疑古派”对东周以前的文献每持有“宁可疑古而失之,不可信古而失之”的态度,一味地去怀疑历史,造成了思想上很大的混乱。

对于这种风气,张荫麟终于忍不住站出来质疑:“信口疑古,天下事有易于此者耶?”他说自己不是觉得古不可疑,就研究的历程来说,一切学问都是从怀疑开始的,因此古也是可以怀疑的。但是,如果不广求证据就擅自下结论,立下臆想的论说,凡是和自己学说不合的说法都是假的,这样和以前那些喜欢写翻案文章的策论家有什么不同呢?张荫麟认为,如今的“疑古派”,大部分都是这类人。世人不喜欢去穷究事物的本源,不寻求事实真理,只因为观念新奇就感到震惊,觉得这些疑古的人是在打倒旧偶像,殊不知,他们只是给世人换了个新偶像而已。

顾颉刚是“疑古派”的代表人物之一,他曾在文章中提出“层累地造成中国古史”这个观点,在学界流行了很长一段时间。张荫麟于是在《学衡》上发表《评近人对于中国古史之讨论》这篇文章,根据他学习到的史学知识,引用法国实证主义史学家朗格诺瓦和瑟诺博司合著的《史学原论》一书中“理想推度”的观点,指出顾颉刚得出的结论来自“默证”,即“凡欲证明某时代无某历史观念,贵能指出其时代中有与此历史观念相反之证据。若因某书或今存某时代之书无某史事之称述,遂断定某时代无此观念”。而这种证明只适用于一定的范围。张荫麟认为,顾颉刚在论述中过度运用了“默证”,超出它适用的范围,因而得出的结论是不可靠的。

这篇文章同样也给学界带来了震撼,顾颉刚对来自张荫麟的质疑感到心悦诚服,没有再反驳,后来还将这篇文章收入了自己主编的《古史辩》第二期。

张荫麟对那种草率下结论的、非专业的学术态度感到十分厌恶,他自己做学问必定要求严谨地立论、详晰地引证。在《评杨鸿烈<大思想家袁枚评传>》一文中,他强调,创立新的学说必须有据可依,应该在充分了解前人研究的基础上再下论断,“不知学术史之大势,无充分之学术史之常识者,不足与言一家之学”,不了解一家学说在历史上的地位,就无法评定它的价值,就会出现像“疑古派”也能带领风潮那样的奇事,大家见到一些新异的观点,便觉“前无古人”,这样就无法实事求是了。

张荫麟全集

融会

清华最初是依托美国退还的部分“庚子赔款”建立的、向其培养并输送留学生的预科学校。那些从清华出来、走进美国各大名校的庚款留学生,年轻而朝气蓬勃,肩负着当时积贫已久的中华民族最殷切的期盼。为使民族工业尽快得到振兴,庚款留学生大多在海外学习机械、建筑、水利、医学等实用的学科。当时,给文科的公费留学名额只有全部名额的五分之一。这些文科学生们,同样怀抱着遐旷的理想,却欲从另一种途径去改变国家的现状,使整个民族不再贫弱。

1929年,张荫麟从国立清华大学毕业,作为庚款赴美的最后一批留学生,进入美国西部的斯坦福大学,开始主修哲学与社会学的硕士课程。

治史始终是张荫麟心目中最重要的事情。他攻读哲学和社会学,是为了利用这两个学科的知识,以一种新的视角去研究历史。他曾给张其昀写信说:“国史为弟志业,年来治哲学治社会学,无非为此种工作之预备。从哲学冀得超放之博观,与方法之自觉,从社会学冀明人事之理法。”

从后来张荫麟编写的《中国史纲》可以看出,他的确从社会学与哲学中获得了关于历史的新领悟。

他写不同朝代的历史,都会特别留意剖析当时的社会结构。比如当述及西周,张荫麟会从它社会形态的角度入手,写到这个“封建帝国”的组织,阐述了“封建”的实际含义,又详细分析了这一时期奴隶和庶民的区别。这与传统史书描绘历史事件本身的写法很不相同,这是社会学给张荫麟的裨益。

张荫麟修习哲学的获益,可以从《中国史纲》的自序中看出来。他在序中介绍了自己的写史原则,从“新异性、实效、文化价值、训诲功用、现状渊源”五个标准出发去书写历史:一份旧的史料,若能被发现合时宜的新价值,或是与现实社会有某种渊源关系,这便是好的写作素材;他更根据逻辑学知识,提出应该从因果、定向发展、演化发展、矛盾发展等逻辑范畴的角度去组织史料。这些主张,都是张荫麟从西方学说中归纳所得,在当时的中国却是令人震撼的创见,后来国内很多史学家写通史,都没有脱离张荫麟建立的标准和框架。

除了专业学习,他还读一些思想深邃、对人物内心刻画细致的西方文学作品,比如19世纪英国女作家乔治·艾略托的《三月的中旬》,就是他心头所好。阅读这类型的文学作品,使他在后来写史时,在人物刻画、思想概括这些方面得心应手。

“智者乐水,仁者乐山。”——这句话被张荫麟用来形容中西方文化的差异。他觉得西方文化是洋海的文化,西方人如同尚知的智者,所以能够掀起一场又一场如同大海般波澜壮阔的变革;而中国文化是大陆的文化,中国人犹如尚德的仁者,所以中国的历史数千年来平淡徐舒,社会上所有大的变迁都是潜移默运。西方文明虽然先进,但其振兴和衰落,也如潮起潮落,都是很快的事情,中国虽然变革缓慢,但却能在千百年中一直屹立如山。

因此,张荫麟认为真正好的文化应该是中西方互相补充的文化。时值中国数千年未有之大变局,“旧的一切瑕垢腐秽,正遭受彻底的涤荡剜割,旧的一切光晶健实,正遭受天捶海淬的锻炼,以臻于极度的精纯”,经受史无前例的考验而能胜出的那部分“极度的精纯”,若能与西方涌入的新鲜思潮交融,其产生的力量足以使民族走向复兴。

中西方文化的交融实际上是一种创造,最终会诞生一种新文化,张荫麟明白,只有将充满活力的西洋海水引入惯于守旧的中国,才能让这片古老而消沉的土地重新焕发生机。因而他十分注重自己对中西学问的融通,欲从自己做起,将这种创造引入中国。

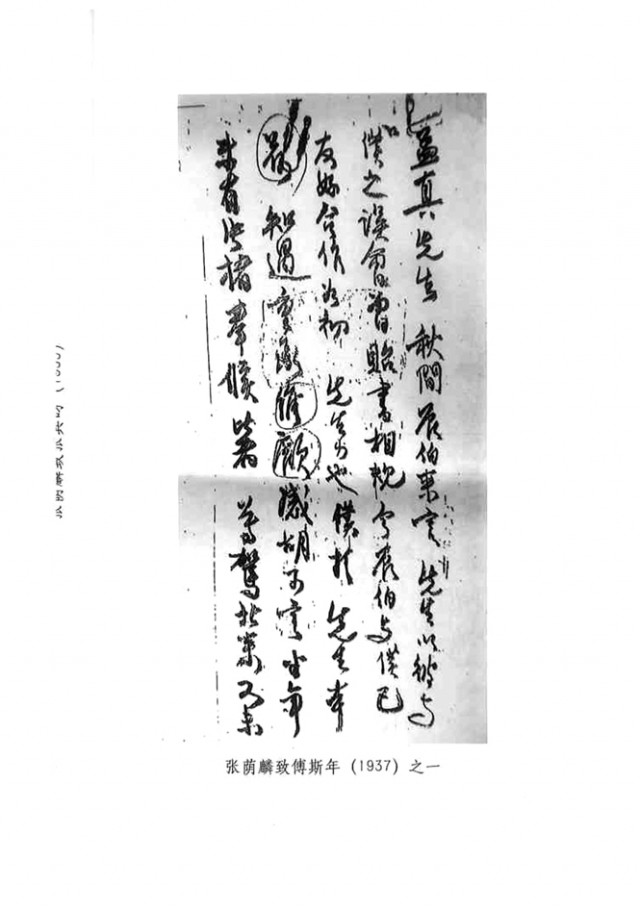

张荫麟对中西方文化的融会,使他很年轻便在学术上造诣深邃。陈寅恪曾致函中央研究院史语所所长傅斯年,他说:“庚子赔款之成绩,或即在此一人之身也。”

这“一人”便是张荫麟。

留学期间,张荫麟没有停止在国内刊物发表文章。尤其在“九一八”事变后,他更是频繁地写各种学术或者政论文章寄回国内,希望将在西方所学尽数传回中国,以此稍微缓解国家民族眼前的危机。张荫麟本有五年公费留美的时间,但国内纷飞的战火使他的内心十分忧虑,加之一些家事的影响,他提前一年结束留美生涯,登上了回国的海船。

1937年,张荫麟致傅斯年

通史

从美国回来以后,张荫麟回到清华大学,开始在哲学与历史两系任教。

张荫麟一直想“写出一部新的中国通史,以供一个民族在空前大转折时期的自知之助,岂不是史家应有之事吗?”张荫麟始终认为,一个民族,如果不了解自己的历史,就永远不会得到其他民族的重视。

1936年,在傅斯年的推荐下,国民政府教育部下达命令,要求张荫麟撰写一部供高中学生自修的历史读物。张荫麟受到委托,当即向学校告假,将全部身心投入到这部教科书的编写中去。

这本书后来被定名为《中国史纲》,是张荫麟一生著述的精粹。

张荫麟感觉到,过去的历史教学进程安排并不妥当,学生从小学到高中学的几乎都是一样的内容,这浪费了这些青少年的时间和精力,他们终会厌倦那些呆板而杂乱的历史事件。为了使这些年轻人对本民族历史有一个更清晰、系统的认识,他苦心孤诣地制定了一套新的计划:小学历史教材应以人物为中心,叙述对历史有重大影响的那些人物的事迹,使学生对这些人先有一个比较鲜明的印象;中学教材则以历史事件为中心,统共分为两卷,上卷叙述中华民族形成的故事和先人的伟大创造,下卷则展示几千年来中国在社会形态、政治、经济等方面的演变。所以编写《中国史纲》的时候,他把每一个历史时期都分成政治、经济、社会、文化等多个专题进行阐述。这种思路,也直接影响了后来很多历史教材的编写者。

编写通史是一个十分艰巨的事业。《中国史纲》文字优美而流畅,使得客观冷静的历史叙述不失神采,这其实是张荫麟耗费无数个日夜斟酌推敲、潜心涵泳的结果。张荫麟刚开始写作这本书的时候,每写一章,常常连续数日不睡觉,直到一口气写完这一章,才倒头连睡上几天,或是大吃几顿,又或是直接找朋友谈天、逛书摊。这样不规律的生活方式,对他的健康影响极坏。

卢沟桥事变后,日军铁蹄所至一片狼藉,甚至后来在清华园中也能成日成夜听到炮弹的声响。

清华大学与北京大学、南开大学联合,预备迁往安全区,几经辗转,联合大学最终转移到地处内陆的昆明。由于出行仓促,张荫麟前往联大的时候,没有带上一纸半页的稿件。万幸的是,同在清华任教的吴晗,随后从北平出发到昆明,带来了他自己誊抄的张荫麟已经发表的那部分成稿。

张荫麟得到录稿,欣喜不已,当即补撰了第十章《改制与易代》,写好《自序》,编成《中国史纲》的第一辑。

为编写《中国史纲》,张荫麟向清华大学连请了两年假。根据清华的规定,教师复职后只能支请和请假之前同等金额的薪水。然而在这一时期,全国物价飞涨,与张荫麟同期受聘的那些教授的薪水已经远高于两年之前,张荫麟略感待遇不公。最重要的是,那时家庭发生了变故,妻子带着一双儿女负气离开,这使得张荫麟精神上极其不快乐。恰在这时,浙江大学向他发来商洽聘请之事的函电,他于是决定从联大转职到地处遵义的浙江大学。

1940年,孤身一人来到遵义后,张荫麟更加专注于工作,对自己的起居饮食愈发随意起来。加之战时物力维艰,交通不便的遵义山城更是资粮罄竭,张荫麟每每处在困窘的状态,身体从此每况愈下。

挚友贺麟收到张荫麟从遵义寄来的书信,常感觉信里没有了往日的亲切和意趣,文字开始变得简短、潦草,墨迹也变得枯淡了。他发现张荫麟这时已失去旺盛的精力。其实在遵义的两年,张荫麟已患了肾脏炎,这种病需要足够的休息和调养,但他仍时常写文章到午夜一两点才肯停笔,即使躺在病榻上,也没有停止那宏博的思考。

因这样过分的勤劬艰苦,这原本可以治疗好的病,最终在他身体里发展成了沉疴。

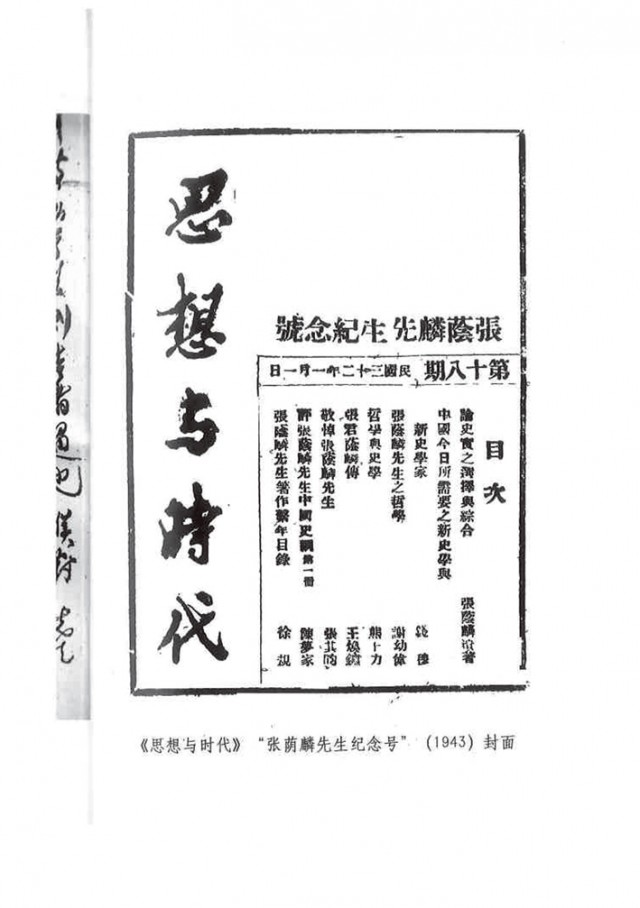

《思想与时代》1943年“张荫麟先生纪念号”封面

忧世

张荫麟生命的后半程,大部分处于战乱的年代。这时候,学者们的日子很不好过,一则由于战乱导致的物价攀升,使他们的日常生活总是捉襟见肘。二则他们在读书治学之际,总是为国家和民族的命途深深地忧虑着。贫困与忧愁的交杂,让他们时常陷入憔悴不堪的处境。

在遵义,张荫麟曾邀张其昀到自己家中做客。二人当窗眺望湘水,纵谈至深夜。谈及动荡的时局,又顾念国史编纂之大业,他们决定纠合知友,组织思想与时代社,欲以此学社为中心,出版刊物,从事思想上的建设。抗战期间印刷困难,他们原不指望编辑和出版刊物的计划在短期内实现,只因不久后张其昀偶然与蒋介石会面,向蒋诚恳地表明学者们致力于言论事业的愿望,蒋方才鼓励出版这个刊物。

1941年8月,《思想与时代》创刊号出版,本应由主编张荫麟拟写发刊词,但他推辞谦让,最终只在杂志上登了一则征稿启事,简单地阐述这本刊物的性质和稿件要求:“本刊内容包涵哲学、科学、政治、文学、教育、史地等项,而特重时代思潮与民族复兴之关系……”该杂志后来刊登了学者们研究国策、探讨民族精神与民族文化的许多文章,在抗战时期具有相当大的影响力。

一贯专注学术,对政治活动不感兴趣的张荫麟,在战争爆发后,尤其在病中,写了不少政论文章。

因深感士兵长期军旅生活的不易,逝世前的一年,张荫麟在《大公报》发表了两篇文章——《关于战时抚恤制度的一个建议》以及《关于改善士兵生活之建议》,提出了抚恤军人家属和改善战士生活水平的具体办法。

在此之后,张荫麟写信给《大公报》主编王芸生:

“贵报迭次郑重提出改良士兵生活之问题,深获我心。弟向认此为当务最急之一,关系抗战根本。”“诚因贵报之倡导,使此事得以实现,其造福国家民族以至数百万之战士,宁有涯量。”

张荫麟如此关怀平民和战士,与他对墨子的偏爱不无关系。“战国时代的历史却好比奔流的湍濑,顺流的舟楫,扬帆飞驶,顷刻之间,已过了峰岭千重。”——在《中国史纲》这本书的第五章,张荫麟用浑朴而晓畅的文字,描绘了战国时代风起云涌、世变剧繁的的景象。张荫麟认为他自己身处的时代,是中国历史上一个巨大的转变关头,而有史以来另一个大转折,便是在春秋战国时期。彼时,各学派争相著书立说,一时涌现出无数思想家,而墨子是张荫麟最尊崇的一位。

由于《中国史纲》用很大的篇章对孔子的生平和思想进行了全面细致的叙述,并且给予孔子很高的评价,许多人会觉得张荫麟是“尊孔派”。其实这是因为孔子与儒家对中国几千年的历史影响深远,为了更好地阐述后来的历史,理应要留给孔子充足的篇幅,以进行透彻的论述。

“孔丘给春秋时代以光彩的结束,墨翟给战国时代以光彩的开端。”尽管两位都是春秋战国时期伟大的思想家,但张荫麟感情上非常偏向于墨子,他在书中说:“在政治主张上,孔子是逆着时代走的。”“孔子是传统制度的拥护者,而墨子则是一种新社会秩序的追求者。”

《中国史纲》详尽地解释了墨子“兼爱”的思想:认为所有的社会制度和礼法风俗应该为“天下之大利”而非某人某阶级的私利服务,因而墨子宣扬“兼爱”,希望天下人彼此相敬相爱。墨子的理想,是使天下万民都能安身立命、衣食丰足,并能自由地繁衍生息。这是墨子对统治者乃至全社会提出的一个超越时代的要求,也是张荫麟的社会理想。

贺麟称,张荫麟生平精力所集中、心神所寄托的有三件大事,平民福利便是其中之一。农工、士兵、贫苦大众、低级公务员、学校教师等平民生活的改善,以及社会福利的增进这些问题,构成他政治思想的中心。

直到生命的末期,张荫麟犹为此奔走着。他的遗稿《论修明政治的途径》一文,替社会底层民众提出了许多诉求,此文一经刊出,即让全社会为之震撼,也使上层官僚忌惮不已。

泥途绝险的时势,令张荫麟感到忧虑,但他却没有因此消沉下去。当年留学美国,张荫麟曾给张其昀寄了一封信,信中说:

“历史上腐化之时代而能为少数人道德的兴奋所转移者,殆无其例,必有假于外力之摧毁,摧毁之甚而不至于亡必复兴。弟于国事对目前悲观,对将来则并不悲观。”

这番话,直到他身后多年才有了回响,开朗高亮,宛然可见。

(参考文献:《中国史纲》,商务印书馆;《天才的史学家——追忆张荫麟》(美)陈润成,李欣荣编,清华大学出版社;《专科化时代的通才:1920-1940年代的张荫麟》,朱潇潇著,复旦大学出版社)