2018年9月的一天,我从上海交通大学材料系崔振山教授那里,得悉他的博士后导师——清华大学航天航空学院工程力学系徐秉业教授已经离开人世有两个月了。噩耗传来如晴天霹雳,徐老师20多年来对我点点滴滴的关心、帮助,一下子都涌入了我的脑海,以前每每想到这些都会觉得幸福满满,那天却是心头酸酸。

我是一个徐秉业教授远在上海的非清华学生,我和徐老师及工程力学系其他老师的“故事”要追溯到30年前,是徐老师用清华人的“有教无类”之“厚德”使我这个上海人成为清华精神的受益者。徐秉业教授,这位清华大学已故的大师级教授,就像一盏永不熄灭的明灯,至今还照亮着我前行的道路。

一、我与徐老师结识于工厂的炉窑边

徐老师是沈阳人,在东北长大,曾在1950年代留学波兰,获华沙工业大学硕士学位和波兰科学院技术科学博士学位。1964年回国后他一直在清华大学从事教学和科研工作,是我国著名的固体力学及分支塑性力学专家,在工程力学教育与应用等领域取得巨大的成就。徐老师曾非常自豪地对我说:“我当的最大官职就是‘班主任’”,可见徐老师的风骨是多么地铮亮。

但徐老师与上海有缘,他1947年初中毕业以优异成绩考入了上海市西中学,在校期间担任校学生会秘书长,组织过业余话剧团“群艺社”。也许是他在上海读书的经历聚结的上海情结,使得他愿意收下我这样的上海普通年轻人成为他的“编外”学生,指引我一步步往前走,往上走。

我是嘀嘀呱呱的上海人,籍贯、出生地及读书的学校都在上海。我也是一位不打折扣的“文革”学生,1966年开始读小学一年级,至1977年6月中学毕业分配读技校。1977年恢复高考头一年,我被允许作为应届生参加高考,但终因失利而回到技校继续当技校生。1978年高考时我因为还是一名技校生而失去资格,直到1979年技校毕业后才“以工代干”成为了一名技校教师,一名硬挤进教师行列,做梦都想着进清华或上海交大读书的技校生。

没能成为时代的幸运儿,回到现实中,我于1980年考入上海第二工业大学机械与自动化专业本科班,五年的“半工半读”完成机械本科的学习,加入了俗称“五大生”( 电大、夜大、业大、工大、职大)的行列。大学毕业后我被调到工厂的技术部门工作。那时候,“五大生”在工厂里被看成是“知识分子”,在社会上还是被看成是“工人阶级”,是生存于社会基层又不被社会承认的“知识分子”。

我出生于知识分子家庭,小学、中学都就读于上海最好的学校之一,也一直算是公认的“好学生”。但自从踏进社会后的一连串不顺以及文革结束后各种思潮的冲撞,让我从看不懂到不愿“看”,常常唏嘘叹息,自卑自怜又孤芳自赏。就在我自认为前途迷茫,游离于社会主流之外时,竞意外地邂逅“清华”,认识了几位影响我后来命运的清华老师。

事情是这样的。1989年我接受了所在工厂领导交办的一项艰巨任务,负责“悬挂输送链”设备安装调试,担任项目组长。这种设备是由第二汽车制造厂设计院设计,承德悬挂输送链厂制造的。某天,制造厂方通知我厂,清华大学力学系的徐秉业教授将带领他的课题组,到我厂测试输送链的动态力学分布作力学分析,为完成课题积累数据。当听说清华教授要来做测试研究时,我和项目组的全体成员都很振奋,同时也很担忧,生怕我们的知识浅薄,不能配合好清华教授的工作。

清华课题组徐老师的主要助手是孙学伟教授(当时是副教授),还有潘立功、宋军等几位由徐教授指导的研究生。他们进厂是在5月里,估计这是他们特别挑选的进厂日期,因为接下来的几个月就是上海的高温季节,这样他们不但可以测试常态下的设备受力,还可以测试高温下的动态热受力情况。动态测试需要三、四个月的时间,这就意味着整个最热的夏天他们将在上海的工厂里度过。而我厂是一家高温作业工厂,悬挂输送链就安装在摄氏一千三、四百度的炉窑之上,热上加热,困难程度可想而知。

作者(左4)与徐秉业(右2)、孙学伟(左1)等清华师生在上海工厂进行课题研究(1989年)

在当时的年代,“一切向钱看”的社会风气日趋盛行,我工作的国营老厂也面临体制改革,人气低落、人心不稳。在那段日子的每一天里,徐老师不顾年近60岁,和其他清华老师一起在炉窑的超高温环境中为获得准确的数据而攀竹梯子、走钢丝网,衣衫每天被汗水湿透。他们不怕艰苦、不畏炎热、不计时间的忘我工作精神,深深地打动了我。他们处处体现出的敬业态度唤醒了我曾经的工作激情和态度。

二、清华老师对我的关心从此开始

经过前后近半年的努力,悬挂输送链的动力测试项目结束了,但徐秉业教授和清华老师们对我的关心帮助却从此开始。

随着改革开放的力度加大,我工作的那个有70多年历史的国营老厂,经过三年多的“关、停、并、转”最终被关闭。这期间,徐秉业、孙学伟两位老师经常来电话关心我的工作情况和再就业出路,鼓励我要勇敢地面对改革带来的变化,接受社会的重新挑选,我也终于在1993年10月工厂关闭前夕应聘到了一家中英合资的印刷机械厂工作。

当时外资企业相对来说比较重视人力资源的发展工作,我被选送参加培训师(TTT——Training the Trainer)培训班的学习。那是在1994年,我国的职业分类中还没有“培训师”的职业,所以我成为了我国最早接触“培训师”的那批人之一,并接受境外较全面系统的“以能力为导向的教育培训(CBET——Competency Based Education &Training)”的培训。

在这期间,两位老师都一直没有中断对我的关心,他们每次到上海参加学术会议都会抽出时间约我会面,了解我的工作和学习情况,指导我的职业选择与发展。

经过TTT培训班的培训以及回企业后为员工开展培训的实践,我发现自己喜欢上了这一新兴职业,对它的工作本质有了一种感悟,也使我的职业从此由“工程师”转向为“培训师”,开始了崭新的职业生涯。

我先是在一家由马来西亚企业集团的上海咨询公司工作,后来该公司因1997年亚洲金融危机而停业,我又重新走向社会,应聘到一家非政府公益机构工作。当时该机构的业务是以向社会(政府、企业)筹集资金,培训西部干部人才为主,我成功应聘培训部并担任主任。以后该机构经由政府相关部门批准成立进修学院,我又担任副院长一职,负责西部人才培训的教学教务工作。

在工作实践中,我尝试将适合于企业人才培训的培训理念转化到西部党政干部的教育培训之中,探索“课堂教学与实地考察结合;理论指导与案例分析结合;东部经验与西部实际结合”的培训路径,经过若干年大家一起努力,建立起了“西部人才培训工程”品牌,得到了包括中组部和西部各省、各级组织部门的认可。2006年复旦大学网络教育学院开展大规模社会化的教育培训,让我有机会走进复旦大学校门,开始在复旦成人非学历教育的岗位上,从事面向全国各地的各类人才培训工作。

三、徐老师对“编外学生”的有教无类

回首20多年来离开工厂后的培训师职业生涯,每一次换岗我都能感受到徐老师等清华老师们关爱的目光,得到他们给予我的力量和支持。我在外商培训咨询公司工作期间,公司主要业务是与台湾的中原大学合作,面向在华的东南亚企业开设企业高层EMBA课程培训和企业中层TQM培训。

但因当时EMBA课程刚刚引进国内,中原大学教授们课虽讲得不错,但结合国内实际的案例欠缺,所以参加培训的学员都希望能在课程本土化方面有所加强。徐老师知道这个情况后,就义务当起了我们公司的顾问,把清华大学经济管理学院的教学资源引入、融合到中原大学EMBA班的师资力量之中,从而为培养既有全球视野、又深谙中国实际的企业人才提供了保障,同时也让EMBA班学员有机会到北京进修,成为清华大学继教院的学生。

多年以后,回看自己将适用于企业人的培训理念和培训方式应用于党政干部的培训之中,并得到认可与成功,也是与那时候受徐老师的点拨分不开。徐老师在担任咨询公司顾问期间曾启发我说,“你们公司为企业经营管理者培训的思路是不是可以延伸到政府公务人员的培训之中?我担任着济宁市的顾问,知道政府部门的公务人员和领导干部也需要培训”。正是因为这句话的指点,让我到非政府公益机构工作后,能够充分利用社会资源,创新出东西部人才交流与培训机制,也为后来在复旦教育培训平台上开展党政、企业、教育等领域内中高级人才的教育培训打下基础。

在2010年徐秉业教授80华诞前夕,我突然接到了一个北京来电,对方自我介绍是徐老师的学生,他是为编辑《徐秉业教授80寿辰庆贺文集》来向我约稿的,因为徐老师给了他一份历年学生名单,其中有我的名字。一听到徐老师把我列进了他的学生之列,可把我“吓”住了,我哪敢以清华大学学生的名义写稿?当晚,我拨通了徐老师家的电话,电话里他磁性一般的声音依旧,不仅仍在关心着我的工作和学习情况,还如数家珍般地回顾了二十年来我在事业上的点点滴滴进步。

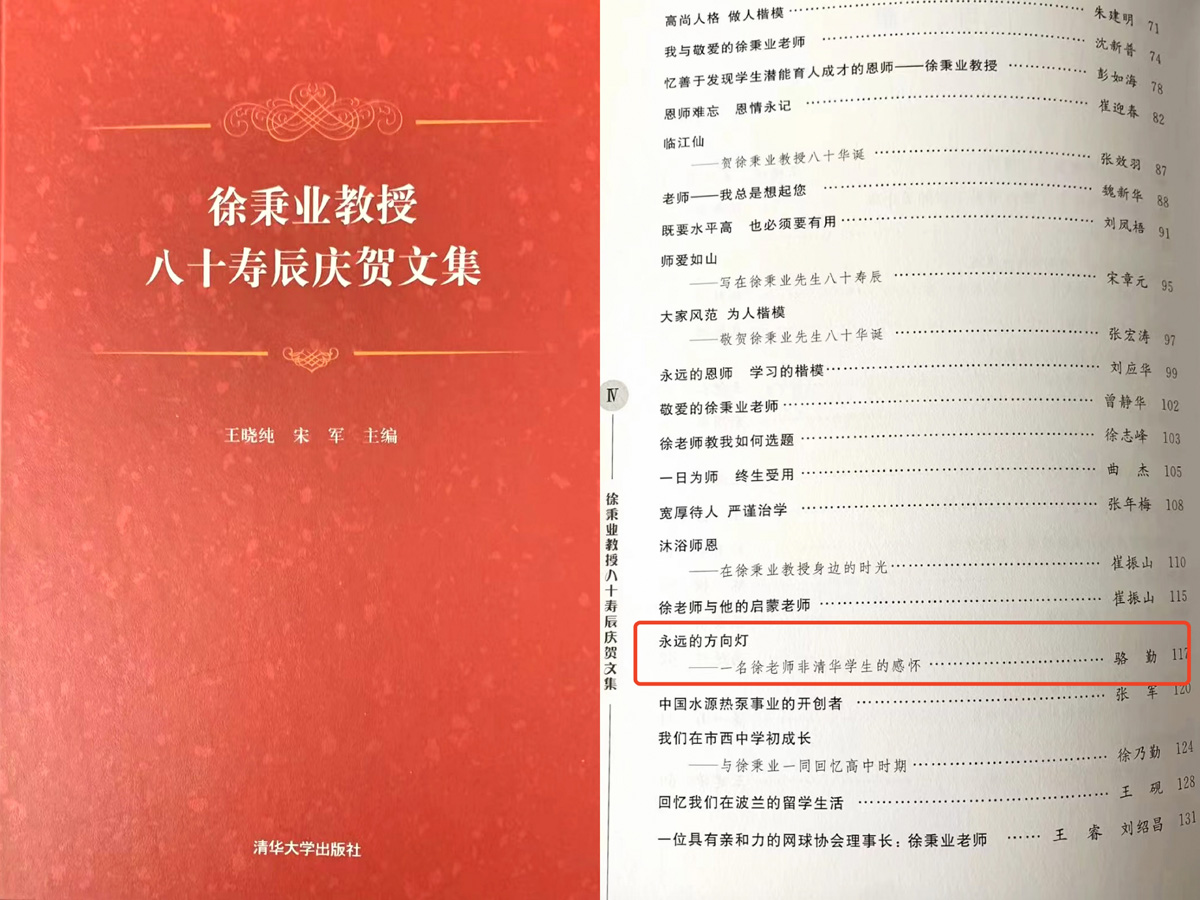

《徐秉业教授八十寿辰庆贺文集》,主编: 王晓纯/宋军,清华大学出版社,2011年4月

我受宠若惊地对他说,“我很高兴能在您80寿辰之际写下20年来您给予我的教诲和帮助,但不敢以您的清华学生自诩”。徐秉业教授让我打消顾虑,他说,“我的学生哪有‘出身’之分,留下我们曾经一起流汗的岁月才是文集编辑出版的意义所在”。又一次亲耳聆听徐老师的教诲,让我再一次感受到以徐老师为代表的清华教授“有教无类”的大师风范,他们没有门户之见,唯有高风亮节、大公无私,让我这辈子虽然没能成为清华的“入册”学子,但能成为徐老师的“编外学生”也是我这一生最大的荣幸。

没有想到,与徐老师最后的离别竞然是在2017年的8月6日。那天我因公赴京,再次来到清华园,看望徐秉业教授和已经从清华大学继续教育学院副院长岗位卸任的孙学伟教授。孙老师先是骑车带我兜了一圈生气盎然、底蕴深厚的清华校园,因我曾在复旦科技园进修学院工作,所以他还带我到清华大学科技园参观。

中午,在学校餐厅里由孙老师做东,将徐老师夫妇及他自己的夫人请到一起,我们共进午餐,就这样度过了大半天的美好时光。那天见到徐老师,只是感觉几年不见,他人瘦了些,但精神依然是那么矍铄,思路依然是那么敏捷,语言依然是那么标准(一口标准普通话),其实他那时已经患病,但他并没有告诉我们。

饭桌上他告诉我说,两年前曾去过上海,参加一个学术活动,因活动安排紧密而没有通知我。于是我们相约等他再来上海参加学术活动时,再见面畅谈。但遗憾的是,这个约定再也没有机会实现。

2018年7月,我敬重、敬爱的徐老师走完了他86年的人生里程,安详地离开人世。2022年适逢徐老师的90岁冥寿,我特别想和徐老师说:在我的心里,您已化作一座永远的丰碑,我会永远怀念您!

_______________________________________

作者简介:

骆勤(女),高级经济师。退休前曾任职复旦科技园进修学院,担任学院副院长;任职复旦大学网络教育学院,担任培训中心主任;任职上海市展望发展进修学院,担任学院副院长、执行院长等职。