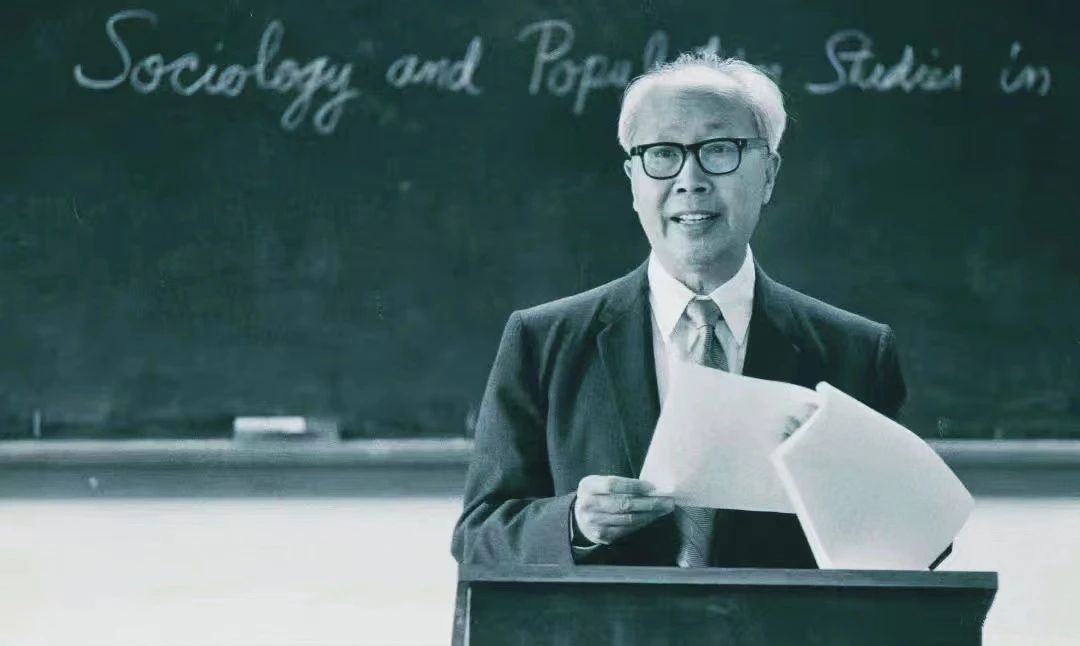

赵宝煦

2000年夏天,我约访赵宝煦先生。

午休后,沿着未名湖畔的林荫路,先生骑着一辆旧自行车悠悠而来。

摄制组选好了一块湖石为凳,他坐下,气色和悦,慢声细语道来:“日本人来了,我在念大一,我自己对理科没有兴趣,但是我功课好,我能考上理科。那时候沦陷区的学生,自己稍微能考理工的,就不考文法。不管有多大兴趣,都不考。因为学生们当时就认为,你考了文法就要当汉奸,要跟日本人走了。”

赵宝煦这一段选专业的曲折,道出了当年沦陷区青年的苦衷与气节。而外柔内刚,具有原则性的抉择能力,正是这一代人的性格特征。

后来,他终于来到昆明进入西南联大,准备恢复自己的志愿。他对闻一多先生说:“我要当作家,所以转你们系。”

闻一多深感书斋式文采还不足以描述现实社会,说:“你别转中文系,中文系不培养作家。中文系是象牙之塔,培养语言文字学家,培养文学史家。你要当作家,你就念社会科学。”

因仰慕张奚若先生的刚直气概,赵宝煦后来转学到政治系。“政治系的系主任张奚若,还有名教授钱端升当时非常红。所谓‘红’,就是对蒋介石方面,敢跟他们顶。”

赵宝煦与闻一多交往密切。闻一多住在云南大学附中,就在龙头村。从联大校舍到龙头村,相当于从昆明市的西郊到东郊,教授们每天两地往返,而学生们也常到龙头村来探访导师。在战火中经历过迁徙的人们,已不在乎这点风尘仆仆。

“我们大概有十几个人,上午十点多钟去,在闻先生家吃饭。他的住宅很窄,就是一个四方桌子,大家弄点菜。当时光未然、赵沨都是中学教员,他们搞了一个诗歌朗诵会,我朗诵一个女同学的诗《黄河》。这次成立了新诗社。”当时闻先生也讲新诗。因为他是导师,所以赵宝煦经常跟他接触。“我印象里最深的是他说,要作诗,首先要做人,你先做好人才能作诗。”

这种聚餐、诵诗与讲学的场景,有如《陋室铭》的一幅幅现实写照。“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,文化与志节的馨香,亦师亦友的乐趣,使得校园延伸到了昆明的乡下。

那时候有一句话:昆明有多大,西南联大就有多大。

“当时,我从北方去,一到那儿,就看到天特别蓝。当时,同学们都说,咱们这儿是不是离天近了,星星都特别亮!而这样‘四季如春’的日子也是我一生里最重要的时期……”

因为图书馆需要占位子,所以赵宝煦从来不上图书馆。“不只是我,大多数人就在文林街坐茶馆。那个地方的茶馆,窗明几净,大伙儿都在那里念书。老板也宽容,我泡一碗‘玻璃’,能坐一上午。”“玻璃”就是白开水,昆明人口齿雅致,令人“穷”却不尴尬。

在绘声绘色的访谈中,校园韵事一串串鱼贯而出。

“因为冯友兰先生将‘贞元六书’的题词献给蒋介石,学生们有看法。有人就画了一幅漫画,把他那三本书画成三个台阶,冯友兰先生拾级而上,台上坐着蒋介石。题名就叫‘登龙有术’。”

这件事赵宝煦是目击者。“那天我正在民主墙那儿,因为我们刚出一期壁报。忽然,看见冯先生进校园来了。那天天气很好,也许是他来学校转转,也许是有人告诉了他什么,他来看壁报了。他走到那幅《登龙有术》的漫画前面,看了很久。冯先生,我是不会看错的,因为他的胡子很特别。他看看,就走了。后来我听说,他跟别人说,画得还挺像。”

这幅漫画表达了学生对教师师德的严正要求。而冯友兰气度恢宏,可敬可爱。

“我们还有别的会员画的漫画。比如说当时到处贪污,他就画一幅《蒙娜丽莎的微笑》,画一个蒙娜丽莎,可是在鼻子上落一个苍蝇。”

1944年,国民党官僚孔祥熙来学校训话。“这个孔祥熙不识相,一开始他就讲什么‘孔孟之道’。那个时候抗战老打败仗,后来日本人打到贵州独山了,离贵阳很近,而到了贵阳就会很快到昆明,所以很紧张,他却还在那慢条斯理地讲‘孔孟之道’,底下就哄就吵。然后大家问问题,说你发了多少国难财?你怎么这么富态?……”

在赵先生的眼中,校园中万事皆可乐。各种稀奇古怪,亦可乐。开心一笑,任它贫穷与战火。

有个男生追求梅校长家的三小姐,于是上呈文。“那个时候,我们要有什么事,比如要加选一门课或者要退学,都得写一个呈文,交到教导处。过几天再到那里看请求是否被校领导批准了。同学跟那个男生说,你得让梅小姐的爸爸批准了,你才能送花。于是他就写呈文,‘呈请送花事’,说要给梅三小姐送花。之后大伙儿老去看,结果看那上面写着‘某某人所请不准’。”

先生赠我的《杏坛春永》画册里,有他当年作的画:西山、滇池、阿细少女,还有讽刺蒋政府的一些漫画。他的侃侃而谈,也像是作画一般气定神闲,一幅幅联大校园的画面,众生百态,须发可见。越是做大学问的,越有真性情和童心。他对校园细节的津津乐道,含着深厚的珍惜与思考。诸如转系的求学之乐、得良师指导之乐、得同窗相聚之乐、诗之乐、画之乐、茶馆之乐,皆可谓苦中求乐,实质是一种得道之乐。

《吕氏春秋·慎人篇》:“古之得道者,穷亦乐,达亦乐,所乐非穷达也。道得于此,则穷达一也。”

西南联大校歌里有一句:“多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。”一般人皆不留意。其实这句非常重要,点出了在艰难时刻,支撑师生们校园耕读的力量源头:一是忧国,一是继承古代先哲的人生哲学。典型如闻一多,完全从“洋”转向中国古籍,并曾经想办一份刊物《十一》,“十”“一”合起来就是“士”,意在重塑“士”的人格。安贫乐道,君子风范,成为战时大学的坚守。

近见北大校园追怀赵宝煦先生百年诞辰,有说他是中国政治学百年历史的见证人。我以为,他还是近代中国教育史的见证人。

对现实中教育的种种弊端,先生以寓言的方式表达自己的观点:“从教育方面来讲,对我们现在的学生,我觉得管得太多了。柳宗元的文章《种树郭橐驼传》,说有个种树的,他驼了,所以叫郭橐驼,种树很有名。别人问他,所有的树怎么在你手上种成活率就高而且长得好,为什么其他人种就种不好?他说,很简单,我就是给它充足的阳光、水、土壤,给它好的条件,让它长。我不会摇一摇看它生根没有,又拔出来看看,我不折腾它。”

教育之道,发乎自然之理。从赵先生口中道出,皆是机智、幽默,见出师生悠然得道的心态。

赵宝煦还认为,对学生不能要求一律。“在昆明,什么样的学生都有。”他谈到有的学生到滇缅路去“跑单帮”,做生意,靠别人的笔记应付考试。“这种人当然念不出书来,可是你不可能指望人人都成才。”

“九叶诗人”郑敏也说过:“在联大,不是所有人都是高才生。高才生当然很好,但其他无名的也有很大发展,都是非常好的学生。他得了一种力量,他就会在以后很自觉地去发掘,这是联大非常可贵的一点。”

在北大政治系,赵宝煦持以一种类似生态平衡的管理。“要有几个权威,因为你传道授业,首先你得业务强。但是,我不能要求所有人都开红花。不开红花,你在这里当绿叶子也好。光红花也不行,得有绿叶子,你就是配一点草也可以。我不能要求人人都一样。可是你在这里不能是虫子。你如果是虫子,就会老在这里咬叶子,咬花。我绝对不要。”

在未名湖畔面对一池碧然,先生朗诵起他当年的诗:

大清早我走过翠湖

刚五点半啊,太阳还没起

天上压着云被,可是从云隙缝里

已经透出一点紫

一点橙黄,一点红

……

采访时间是有限的,但我始终持以恭敬,即便先生“跑题”,也不打断,因为你不知道这是不是“跑题”,也许他正在倾诉平生最珍贵的东西。

这“恭敬”也成全了我,得以领略那些天高云淡的阅世气度。

先生走了,望中犹记,那一辆旧自行车往来湖畔的仙姿和风趣笑谈,那一代学人的淡定、朴素与博大。