1991年9月15日,傍晚时分,北医三院内,一位个头不高,身材瘦小的老人躺在病床上。他已被医生宣布病危,但看起来依然有一丝生命迹象。偶尔,他会用带南方口音的普通话,含糊地吐出“狗屎”这样的诅咒话。最终,这一点生命迹象,没能抵过死神的威力,他就这样去世了。他原本是回到北京探亲,只是没想到在这里离世。

外人并不知道这位老人的姓名,更不知道他有过辉煌的过去。实际上,他是20世纪30年代海外最知名的中国作家熊式一。他的名字,一度与著名作家林语堂并列称为“林熊”。1934年,熊式一创作的英文话剧《王宝川》火爆全球,从伦敦小剧场演到美国百老汇,连演数百场,《纽约时报》因此将他誉为“中国莎士比亚”。他的小说《天桥》也曾被翻译成多个语种,畅销欧美各国。

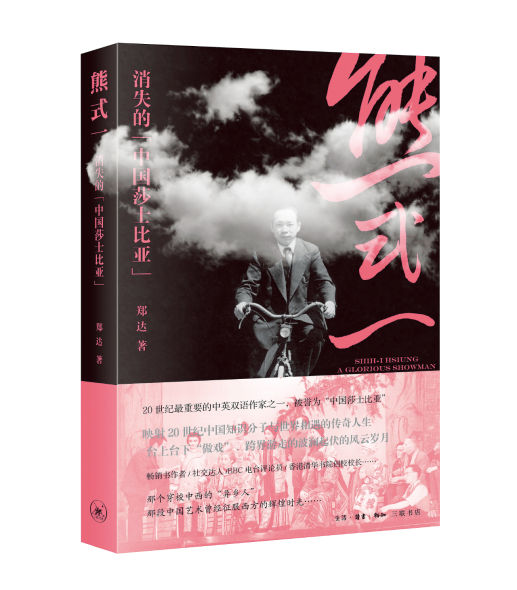

因为种种原因,这位“中国莎士比亚”在中国大陆没有太大的名气。直到2023年,名为《熊式一:消失的“中国莎士比亚”》的传记的出版,才让这位传奇剧作家的人生故事重新呈现在更多中国读者的眼前。用这本传记的作者郑达的话说,熊式一是一个“才华出众,豪爽洒脱”的人。他是被湮没在历史尘埃中的重要作家,也是现代中华文化交流史上不可或缺的名字。

熊式一在伦敦,约1935年。供图/熊德荑

寻找“中国莎士比亚”

郑达是美国波士顿萨福克大学荣誉教授,多年来,他一直在研究亚裔文学和华人移民文化的历史。他还记得十几年前,他亲眼见到熊式一档案资料时的那个场景。在熊式一最小的女儿熊德荑家中,他看见了用大盒子装着的简报、笔记本和信件,盒子装得满满当当。这些资料保存完好,但摆放混乱,甚至还和日用品混放在一起。熊德荑告诉他,这些资料放了很久,一直没有人整理。

郑达和熊式一的缘分,始于他对另一位作家的研究。三十多年前,郑达从北京回到家乡上海读研究生时,朋友给他寄了一本民国知名书画家蒋彝的《中国画》,这本书勾起了他的兴趣。从那时起,郑达开始关注、研究蒋彝。后来,在寻访蒋彝过往经历的过程中,郑达发现,很多与蒋彝接触过的人都提到了熊式一,以及他创作的话剧《王宝川》。郑达当时并不清楚熊式一是谁,但他判断,这个人交游如此广泛,应该是一位极有分量的文化名人。

实际上,熊式一和蒋彝确实关系密切,他们在国内是同乡好友,在英国时还一起合租过房子。熊式一在1934年出版的《王宝川》剧本,其中的插图就是蒋彝所画。此外,熊式一听起来似乎是一个极有个性的人物,不同于当时形象保守的中国人,他口才很好,极富自信,朋友圈中有很多中外名人。直觉告诉郑达,熊式一背后的故事一定非常有趣,值得他细细研究。

在撰写蒋彝传记的过程中,郑达结识了熊式一的小女儿熊德荑,逐渐熟悉起来。等到他撰写的蒋彝传记出版后,熊德荑正式邀请郑达为熊式一撰写一部传记。从那时起,郑达踏上了寻找熊式一人生经历的旅途。他花了几年时间,将熊德荑家中那成堆的资料分门别类整理完毕,并将所有的内容都认真地看了一遍。他了解到,熊式一1932年离开中国大陆后,分别在英国、新加坡、中国香港、中国台湾、美国等地都生活过,想要把这些资料中描写的事实整理清楚,只能去各地查询资料,并寻找与他接触过的人士进行访谈来加以求证。

这种考证并不简单,熊式一生于1902年,他的大部分友人,以及一些后人都已经离世,关于他的资料也散落在世界各地。郑达开始利用开学术会议的机会,到各地图书馆、档案馆寻找熊式一留下的踪迹。从2010年前后开始,他边考察边写作,花费了八九年时间才完成了这本传记的英文版。2022年,同样由郑达撰写的中文版熊式一传记在中国香港出版,到了2023年,这本书又在中国内地出版。由此,透过这些尘封的资料,人们才开始见识到那个曾经属于熊式一的舞台,以及他曾经在戏台上陆续演绎出的那些传奇。

《王宝川》:让西方人大开眼界

1935年10月30日,贝伦加丽亚号游轮从英国伦敦启程前往美国纽约,船上搭载的游客中,有很多知名的电影明星、舞蹈家、导演、编剧,其中有一对华人夫妻特别显眼,男人身着褐色的中式长衫,女人身穿黑色缎面旗袍,外搭一件皮大衣,这二人就是熊式一和他的妻子蔡岱梅。他们的打扮颇具古典气质,又不乏时髦,而他们流利的英文和开朗的个性,更是给同船人留下了深刻印象,那一天,他们是船上当之无愧的社交明星。

这次从英国到美国的旅行,是熊式一人生中最高光的时刻。他即将带着自己编剧、导演的话剧《王宝川》到美国百老汇进行演出,成为第一位进军百老汇的中国导演。1934年,《王宝川》曾在伦敦的小剧场以黑马的姿态大出风头,剧情家喻户晓,甚至受到英国王室成员的喜爱。这部剧的火爆拯救了当时伦敦的那些入不敷出的小剧场,也让当时在英国攻读博士的、籍籍无名的熊式一一夜成名,走上世界文坛。

在美国,熊式一一行下榻当地最有名的爱迪生酒店,报纸上每天都有介绍他们的新闻报道。美国版话剧《王宝川》配置精良,由美国知名制作人莫里斯·盖斯特担纲,演员都是美国本土演员。戏服则是熊式一邀请梅兰芳在苏州请裁缝手工缝制的,极尽华美。在这个高光时刻,熊式一或许会回忆起自己这一路走来的经历:他是如何创作出这样一部作品,又如何将它传播到了世界各地的?

那是三年前的1932年,30岁的熊式一来到英国东伦敦大学攻读博士。出国后,熊式一很快和他心仪的英国作家萧伯纳、巴里等人结交,并向他们取经、学习。民国时期,欧洲文化圈短暂地掀起一阵“中国风”,人们对带有中国元素的作品颇感好奇。萧伯纳真诚地给熊式一提了很多建议,他和熊式一的导师尼科尔都认为,熊式一应该使用英语创作传统的中国戏剧,这是在英国从没出现过的内容。尼科尔甚至提醒熊式一,英国舞台几乎没上演过地道的中国戏,如果能做好,说不定可以名利双收。

在师长们的鼓励之下,熊式一写出了根据传统戏曲《红鬃烈马》改编的话剧剧本《王宝川》。熊式一是英语专业出身,翻译了不少英文作品,也接受过相当扎实的中文训练。对中英两国文化的充分了解让他明白,话剧《王宝川》绝对不能照搬传统戏曲的内容,而是要在情节、形式等方面大刀阔斧地改革,让西方观众更容易接受。他把原本故事主角的名字“王宝钏”改为更加上口、优雅、容易记住的“王宝川”,还把原本柔顺、唯唯诺诺的女主角变成了美丽、机智,富有尊严的女性形象,让她像西方女子一样主动追求自己的幸福。为了让不熟悉中国文化的观众理解剧情,他还加上了很多解释性的文字。

但《王宝川》的剧本一上来就遭遇了挫败,最初,并没有哪个英国的剧场愿意将它搬上舞台。因为当时外国观众心目中的“中国风”,只是一种他们向往的异国风情,他们并不真正了解中国人。当熊式一真正写出一部属于中国人的故事时,很多人又下意识地感到排斥,甚至对他冷嘲热讽。但熊式一依旧向剧团和出版社热情介绍自己的作品,正是这种锲而不舍,让好运降临到他的身上。1934年,《王宝川》的话剧还没有眉目,剧本抢先一步顺利出版,竟然广受好评,由此,熊式一也真的成了海外文坛备受瞩目的新星。

很快在同一年,英国话剧导演普锐斯被《王宝川》吸引,决定排演这部话剧,在他们的努力合作之下,《王宝川》迅速演满百场,观众甚多,英国所有王室成员几乎都看过这部剧。据记载,英国的玛丽王后频繁光临小剧场观看《王宝川》,先后多达八次。此后,这部剧由伦敦红到了百老汇,经过几个月的排练,1936年1月27日起,《王宝川》在美国连续上演了三个多月,场次多达105场,美国总统罗斯福的夫人也亲自观看了这部戏,称其“迷人、有趣、含蓄,令西方人大开眼界”。

很难想象,熊式一在彼时就曾如此规模地走入了西方人的视野,但一切却是真实发生过的。“有人说他的成功是偶然,只是把中国戏剧改一改,就这样成了,根本不是这样,蒋彝曾经说过,熊式一这个人非常努力,会一直努力到成功。”《熊式一:消失的“中国莎士比亚”》作者郑达这样评价熊式一和《王宝川》在海外的成功。

《王宝川》舞台剧照“抛绣球”一幕。供图/熊德荑

墙外开花墙外香

“我们忽视熊式一太久,我们也亏欠熊式一太多了。”这句话,是华东师范大学教授陈子善在传记《熊式一:消失的“中国莎士比亚”》的序言中写下的一句话。1991年熊式一去世,无人知晓,当年的《中国现代作家大辞典》中没有他的姓名,提起在海外用英文写作的中国作家,人们依旧只知林语堂,不知熊式一。又过了15年左右的时间,熊式一的主要作品才陆续在内地问世,而关于熊式一作品的研究,目前仍然有很多需要填补的空白。

熊式一在中国大陆默默无闻到了什么程度?他有六个孩子和多个孙辈,就连这些孙辈在很长一段时间里,对爷爷的作品一无所知。熊式一的儿子熊德輗在北京外国语大学当教授,他的儿子熊伟使用父亲的借书证,在不对外开架的图书馆里借书时,读到了熊式一的《王宝川》和《天桥》,才了解到熊式一的作品。他的另外两个孙辈,是从埃德加·斯诺在《西行漫记》的描述中,才得知爷爷曾经的辉煌的。

除了一些特定的历史原因,熊式一的作品在中国大陆没能得到传播的另一个重要原因,是因为他前半生大部分时间用英文写作,语言隔阂造成了传播的不畅。熊式一传记作者郑达分析,从熊式一20世纪30年代到英国留学,到20世纪50年代中期到中国香港生活期间,他几乎没有使用过中文发表作品。而这段时间,与他同类型的作家林语堂很早就有中文作品出版,因此,林语堂在中国的名声自然比熊式一更大。

实际上,熊式一在中国文坛的“消失”,也不是他刻意为之。他未必不想在中文写作的圈子发展。20世纪30年代,中国本土的白话文运动已经日趋成熟,文坛流派众多,“左翼”“京派”“海派”作家各有特色,这些作家与世界文坛也有不少交往。那时,熊式一已经开始翻译和写作,并且选定了自己未来的方向,就是翻译和创作戏剧作品。他特别喜欢英国作家巴里的剧作,陆续翻译过他的十几部作品。出国前,他已经进入了京沪的文学圈子,曾为商务印书馆翻译欧美名家小说,还在《小说月报》等杂志发表过译文。

那时,熊式一年轻,野心勃勃,期望着未来文坛能有他的一席之地。他自小好学,12岁就到北京就读清华学校(1915—1919年就读清华学校——编者注),多年后又考入国立高等师范学校的英语部(今北京师范大学)。在上海、北京工作时,他一直和比自己年长的学人前辈保持交往,胡适、梁实秋、林纾、陈寅恪等人都和他有往来。他对自己的前途一直充满自信。不过计划始终赶不上变化。1930年前后,熊式一在北京教书时,听说胡适有机会出版巴里的作品,就将手中的十几部巴里剧作的译稿,连同自己创作的剧本《财神》交给了胡适。但后来,胡适对熊式一的译作不重视也不欣赏,一直放在家中。

直到诗人徐志摩在胡适家中读到了这些手稿,事情才有了转机。徐志摩喜欢熊式一幽默华丽的文笔,对他大加赞赏,而因为徐志摩的赏识,时任武汉大学文学院院长的陈源也开始邀请熊式一去武大教授西方戏剧。但根据当时“教育部”的规定,熊式一没有海外求学经历,不能教授相关学科,他最终没能到武大担任教授。这个偶然的遭遇,给了熊式一极大的刺激。他决定放下国内的一切,去英国攻读博士学位。虽然,此时的熊式一已经是五个孩子的父亲,妻子蔡岱梅还在北京读大学,家庭负担不小,但他还是决心出国看看。

从那时起,熊式一的发展方向就开始向海外倾斜。《王宝川》大火之后,熊式一决定暂停对博士学位的追求,专心于这部剧在全世界的演出。在这个过程中,外部环境也进一步推动了他的选择。1935年,《王宝川》在上海演出后受到好评,但也有一些批评家大肆批评这部作品,认为这样的剧本只是讨好外国人的手段。1937年抗日战争全面爆发,战火中,回南昌探亲的熊式一被困,最终,他带着妻子和三个孩子回到英国定居。从此,他曾经向往过的中国文坛,只能成为平行宇宙中的一种可能性,永远与他擦身而过。

郑达作品《熊式一:消失的“中国莎士比亚”》。

起伏与落寞

熊式一传记作者郑达认为,熊式一在20世纪30年代突然走红,和后来他在中文世界的沉寂,和他遭遇的特定历史情况也有很大的关系。《王宝川》刚刚在美国走红没多久,二战全面爆发,打乱了社会秩序和生活节奏。战争期间,戏院一度关闭,出版业也受到了限制。此外,电视、电影等文娱形式的出现,也对戏剧舞台造成了冲击。这一切外在因素,都为熊式一后来的生涯变故,埋下了伏笔。

1944年的熊式一暂时还没想到这些,那时,凭借《王宝川》走红的他,又出版了畅销小说《天桥》,依靠版税过上了不错的日子。为了孩子们的教育环境,熊式一举家迁往牛津市,租下了一套房。很快,热情好客的他,家中就聚集了所有华人圈中的文化名人,中国人来到牛津几乎都要到他家拜访,胡适、卞之琳、华罗庚等人都是他的座上宾。他并没想到,此时依然是社交圈红人的他,会从此开启人生艰难的下半场。

在英国的这些年,因为性格大手大脚,花钱缺乏计划性,熊式一的生活中早已经隐藏了不少麻烦。虽然他有畅销的作品,但后续的出版合约并未按时完成,仅靠稿费生活,收入并不稳定。熊家的经济状况逐渐变得入不敷出。他和妻子蔡岱梅都在想办法多赚钱。他很早就开始给BBC撰写新闻稿,后来在剑桥大学也有短期的教职。富有才华的蔡岱梅甚至亲自撰写了一本小说《海外花实》,也卖得不错。但这些收入依然杯水车薪。因为财务问题,他和妻子的关系也开始产生裂痕。

以熊式一的性格,他一定不会放弃努力,但是过去的好运似乎真的在不断耗尽。1954年,新加坡即将成立南洋大学(今南洋理工大学),林语堂受邀任校长,他欣赏熊式一的能力,邀请他前往新加坡和他共事,担任该校文学院院长。这是一份稳定的、能解决生计问题的工作,于是,熊式一踏上了前往新加坡的旅程。但事与愿违,因为复杂的办学情况、人事问题等原因,林语堂和熊式一陆续辞职,没能留在新加坡。

当时,世界各地的文化人才齐聚中国香港。熊式一也看好香港的发展,离开新加坡,他选择去中国香港谋生,在那里筹备《王宝川》的中文电影版。但属于他的时代已经过去,《王宝川》电影版没有复制出当年的成功,但他一直留在了香港。后来的三十多年里,熊式一开始用中文写作剧本和小说。他依旧热心于中国文化的传播,还在香港、台湾创建了清华书院,培养了很多文科人才。可惜的是,那段时间,中国内地处在特殊时期,熊式一的中文作品又错失了进入内地的机会。

晚年的熊式一将自己的生活、工作安排得井井有条,但他的人生舞台,早已经从华美的大剧场,转到了安静、落寞的小剧场。从去新加坡开始,他就和妻子、儿女分隔各地,妻子蔡岱梅在英国,子女中有的回到中国大陆工作,有的在海外生活。过去的朋友逐渐衰老、死去,他的寂寞与日俱增。他也开始稍稍低头,晚年,在写给妻子蔡岱梅的信中,他开始感叹:“衣不如新,人不如故。”

难得的是,不管境遇如何,熊式一的性格一直一如从前。对老朋友,他可以不计前嫌,慷慨相助,对新朋友,他依旧热情大方。郑达讲了两个能够体现熊式一性格的故事。1945年,胡适到牛津大学接受法学博士学位时,因为战后物资供应紧张,没有找到博士服,便向熊式一求助,熊式一没有计较胡适曾经忽略过他的作品,很快就帮他找到了。而在熊式一晚年,剧作家杨世彭也和他成为好友。二人第一次见面时,熊式一手上戴了两块名贵的手表,显示两个不同时区的时间,他马上把其中的一块摘下来送给杨世彭,作为晚辈的杨世彭拗不过,只得接受了其中较便宜的那块。

这种性格,在顺风顺水时造就了熊式一的辉煌,但在不顺时也加剧了他的落寞。要强的熊式一把这种落寞藏了起来,在晚年,他依旧以过去那种轻快活泼的形象示人,中国香港、中国台湾、中国大陆、美国等地都留下过他的身影。他试图寻找一个能够更好地安度晚年的落脚之地,甚至在晚年还计划着要写作、教书为生,继续讲中国人的故事。

他晚年的漂流,并没有随着生命的结束而结束。去世之后,熊式一的骨灰又跟随后人在海外多个地点辗转,直到2011年,后人们决定,将他的骨灰和长女熊德兰、长子熊德威的骨灰一起安葬在北京,一切才终于尘埃落定。北京曾是他求学的地方,是他文学梦奋斗的起点,也是他多位亲人的安家之处。或许,在生命的最终时刻,那个一生锲而不舍,辗转各地的熊式一,想到能够与亲人团聚,也终会体验到一丝回家的温暖。

(资料来源:《熊式一:消失的“中国莎士比亚”》,郑达著,生活·读书·新知 三联书店)