我接触钱锺书先生的作品是在1980年代初,最早读到的是长篇小说《围城》,一读就放不下来了,惊为奇书,读了好几遍。

那时我脑海中活跃着《围城》里的人物——方鸿渐、赵辛楣、苏文紈、孙柔嘉、高松年、韩学愈……我连《围城》里幽默隽永的句子、段落都抄下来背熟了,我成了“钱迷”。有一段时间我差不多每天都和我同事采诗(也是我大学同学)课余谈钱锺书先生,他也是一个“钱迷”,他还四处帮我搜集钱先生的著作,钱锺书先生的短篇小说集《人•兽•鬼》就是他找来先借给我看的。1985年他还帮我买到了司马长风的一套《中国新文学史》(上中下三册),我在那套书里读到了司马长风对钱锺书散文集《写在人生边上》的评论。他说,这“是一部不可忽略的名著。一是风格特异,开拓了散文的新品种;二是钱氏的文字,活泼生动,当代无匹。至于识见的入微出众,倒还是余事,但也另具一种美趣。”

1986年下半年,我到四川大学中文系进修现代文学,我在阅览室抄录了不少卡片,复印了几百张资料,其中包括夏志清先生《中国现代小说史》钱锺书一章、夏志清先生《重会钱锺书纪实》等。在川大我买了钱锺书的《管锥编》《宋诗选注》《七缀集》《谈艺录》,天天研读这些著作。我还与上海柯灵先生、厦门大学教授郑朝宗先生(《围城》賞音最早者)联系,得到了他们的热情帮助,收到了他们寄来的有关钱先生的研究资料。

经过一段时间准备,我打算写一篇关于钱锺书小说幽默风格的论文,但苦于对钱先生生平资料知之甚少,怎么办?

我突发奇思异想,大胆提笔给钱锺书先生写信,说我想写篇关于他小说创作的论文,请钱锺书先生提供点关于他个人经历的资料,此信直寄北京中国社会科学院文学研究所钱锺书先生收。信寄走后我后悔极了,觉得自己太幼稚了。没想到十多天后,我却收到了钱先生的亲笔回信,我真是太高兴了!那真叫一个欣喜若狂!

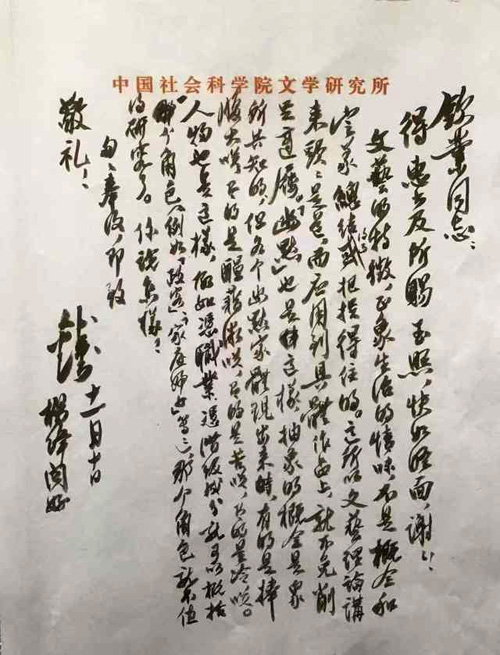

这封信是用毛笔在“中国社会科学院文学研究所”信笺上竖写的繁体字,字写得非常漂亮。我把原信读过几遍后,赶紧去复印了一份,原件珍藏在书箱里,秘不示人,我在川大进修期间,同舍的舍友也不知我与钱先生有书信往来,因为我怕别人说我“炫耀”。

过去老一辈学者,都有大量的手札流传后世。鲁迅、胡适这些名家,一生都有大量手札,这些手札无论内容、笔迹、用笺还是实寄封的邮票,都承载着重要的信息,这些名人手札都是留给后世的珍贵文化遗产。想想我们现在几人写信?写信的人中又有几人能用毛笔写?电子邮件、微信、电话等方式已经代替了传统的书信,越是这样,老一代学者的手札就显得更加珍贵。

钱先生在信中说“拙作不值得费心研究”,他说几年来向他提出同样问题的人不少。他信上告诉我杨绛写了《记钱锺书与〈围城〉》,也许可供资料。遗憾的是手边已无余本,不能奉赠,请直接函寄长沙该社邮购,价四毛。

我赶紧请我的同学采诗在西安帮我买上《记钱锺书与〈围城〉》,他很快就寄来了。这本独特的小书写得太精彩了。前言仅二百五十多个字,言简意赅,引用钱锺书先生的一句话更是幽默极了:“假如你吃了个鸡蛋觉得不错,何必认识那下蛋的母鸡呢?”

杨绛先生在这本书中写了一个“痴气”旺盛的钱锺书,一个“忧世伤生”的钱锺书,一个好学深思的钱锺书。杨先生文笔优美,难怪冰心老人称赞钱杨是“现在中国作家中最美满幸福的一对,学者才人,珠联璧合,相得益彰!”我从此对杨先生的作品也发生了浓厚的兴趣,这是后话。

接着我又给钱先生写信,问他对“幽默”的看法,这当然又是一个幼稚的问题,钱先生在他的作品中不是早就表明了对“幽默”的看法了吗?但钱先生还是不厌其烦地很快给我写来了回信:

钦业同志:

得惠书及所赐玉照,快如晤面,谢谢!

文艺的特征,正像生活的情味,不是概念和定义总结得了或把捉得住的。这所以文艺理论讲来头头是道,而应用到具体作品上,就不免削足适履。“幽默”也是这样,抽象的概念是众所共知的,但各个幽默家体现出来时,有的是捧腹大笑,有的是蕴藉微笑,有的是苦笑,有的是冷笑。人物也是这样,假如凭职业、凭阶级成分就可以概括一个角色(例如“政客”、“家庭妇女”等等),那个角色就不值得研究了。你说怎样?

匆匆奉复,即致

敬礼!

钱锺书十一月十日

杨绛问好

(作者提供)

钱先生的信,让我研究问题不要只从定义和概念出发,而要具体问题具体分析,他给我指明了路径。我在1987年上半年写成了一篇八千字的论文《论钱锺书小说的幽默风格》,这篇论文后来在《名作欣赏》发表(1990年第1期)。之后我又写了《论钱锺书的个性及其小说创作》《钱锺书讲演艺术初探》《读钱锺书自序》《读〈写在人生边上〉》等论文,分别在《名作欣赏》《陕西日报》等报刊上发表了。同时,我也写了关于杨绛先生的作品评论:《丁玲的〈牛棚小品〉与杨绛的〈干校六记〉》《你一定要读杨绛》《喜读〈老王〉》《钱家秘史〈我们仨〉》等文章,在《汉中师范学院学报》《西安日报》《青少年读书指南》《阅读与写作》等报刊发表。

1989年9月,我和采诗想编一本《文人笔下的钱锺书》,我写信跟钱先生商量,钱先生回信说“所言三事,皆非我愿,屡次反对未生效力。‘研究’一项,尤所憎恶,拒不合作。”

“研究”指我信上所说的北京搞起的“钱钟书研究”一事。钱先生当然不同意我们编那本书,我们听了钱先生的话,放弃了原先的编书计划。针对我说自己身处陕南,学习研究的条件不好产生苦恼,钱先生在信中教导我说:“想通看明,苦恼便涣释矣。”我读了钱先生的信后深受启发,决心勤奋学习,努力上进,不怨天尤人,消除苦恼。

1990年8月底,我到北京大学进修,在北大期间,我除了听几门课外,其余时间都是在北大图书馆或国家图书馆度过的。

1990年是钱锺书先生80华诞,这年5月,钱先生的散文集《写在人生边上》,出版了繁体中文竖排本。这年12月3日,十集电视连续剧《围城》开始播放,我们每晚就在北大47楼一集一集观看。在剧中扮演高松年的英若诚带着他儿子英达(剧中饰演赵辛楣),还到北大与北大学生见面,由英若诚给学生讲校园戏剧。英若诚一开口就说:“我是钱锺书先生的学生,能在《围城》里担任高松年这个角色是我的荣幸”,他讲演时我就在现场。

赴京前,我就拟定了一个计划,准备拜访冰心、钱钟书、杨绛、季羡林等名人,因为我从事的是现代文学教学与研究,我总想亲眼看看这些文坛大家的风采,看看生活中的他们是什么样子,也为我更好地从事教学和研究准备第一手可靠资料,包括瞻仰名人在北京的故居。

我请在北大留校任教的安康老乡谢贤进老师帮我借了一个相机(装胶卷),9月20日,我同谢老师怀着一种朝圣的心情到了钱宅,见到了我心仪已久的钱锺书、杨绛先生。我终于见到了睿智幽默的大作家、博学严谨的大学者钱锺书先生。我终于见到了大翻译家、大散文家杨绛先生。

钱先生他们住在北京三里河南沙沟。屋内陈设非常简朴,普通桌椅(椅子是硬板木椅)。钱先生的桌子上放着一叠海内外的来信。我给钱先生递上我的名片,钱先生马上说:“钦业同志我记得,你给我们写过信,寄过照片,但那照片上你没戴眼镜。”我真佩服钱先生的记忆力。

这次拜访将近两小时,话题是文学,当然我是听者。

钱先生还关切地问我在北大如何进修,鼓励我自己多看书,还应到北京图书馆看书。钱先生和杨先生虽说都是江苏人,但他二老的普通话非常地道。接着钱先生把他刚刚再版的散文集《写在人生边上》签名赠给我。他用毛笔在扉页上写着“钦业同志览存”,钱先生的签名依然是把三个字有机地结合在一起的独特签名。

钱先生说过,“你采访一个作家,未必因此更认识他的作品,他有一种不用文字写的,不可能出版的创作,你倒可以看到。”我看到了钱杨先生的一种学者风度、风趣和风采。过了几天,我给他们送照片,我又和钱先生、杨先生在一起交谈。钱先生一再感谢我来看他们,嘱咐我“在北京愉快,能有收获。”我十分肯定地回答“收获一定有的”。钱先生笑了。

1990年9月20日,作者(右)与钱锺书、杨绛先生合影(作者供图)

过了不久,我写了一篇访问记,记述拜访钱杨之事,寄给钱先生过目,钱先生看后寄还给我,还写了一封短信,信是钢笔写的:

钦业同志:

承惠顾两次,甚感!寓居一切,想都如意。大驾此次游学,必深有所得,但北地寒冷,或冬衣未备足,请注意。大文谨读过,虽语语写实,而愚夫妇不值得大笔描述,惟有愧谢。

信后面还写有“杨绛同候”。

钱先生的这封信很短但非常幽默,其中包含着对我的关爱之情,嘱我注意北地寒冷,令我心头一股暖流流遍全身。

1997年春,钱锺书、杨绛先生的爱女钱瑗教授因病逝世,享年五十九岁。这对钱杨二老的打击太大了。1998年岁末钱锺书先生仙逝,享年八十八岁。“我们仨”就剩下杨绛先生一个人了,杨先生凭借自身强大的精神力量,继续坚持文学创作,继续整理钱先生大量的书稿、笔记。93岁时,她写下了散文名作《我们仨》,此书是钱家秘史,真实地记录了钱家的生活,生动地描画了“我们仨”的心路历程。

此书一出版就受到海内外读者欢迎,我买了十多本赠送文友。杨绛先生还翻译了柏拉图的对话录《斐多》;96岁时出版了散文集《走到人生边上》;她还审校自己的文稿,出版了《杨绛全集》;她出版了小说《洗澡之后》;她在友人帮助下,整理出版了钱锺书先生大量的《中文笔记》《外文笔记》。她把他们两人的稿费和版税捐赠给母校清华大学,设立了“好读书”奖学金。2016年5月25日,杨绛先生以105岁高龄离开人世。

如今,钱先生、杨先生和他们的爱女阿圆在天堂相聚了,北京三里河南沙沟六楼二门六号已人去楼空。但他们丰厚的文化和精神遗产永留人间,光耀中华。