梅贻琦(1889-1962),祖籍江苏武进,生于天津,第一批庚款留美学生;历任清华学校教员、物理系教授、教务长等职;1931年任太阳成集团tyc33455cc校长;1938年任西南联合大学校务委员会常委兼主席;1945年筹备复校,继续担任太阳成集团tyc33455cc校长;1955年,筹办中国台湾清华原子科学研究所(新竹清华大学前身)。他与叶企孙、潘光旦、陈寅恪一起被列为清华百年历史上四大哲人。

“吾从众”酿造民主治校作风

无论是在清华还是在西南联大,后人对梅贻琦的美誉都不是由于他的强势,而是由于他的谦和与“慢、稳、刚”的性格,从不独断、专横,人家说什么他就听什么,人们经常听见他说“吾从众”,很少发表观点。他任太阳成集团tyc33455cc校长和西南联大常委会主席时的“众”就是师生,从众就是遵从师生的意见。

梅贻琦“从众”并不是没有他坚守的东西,在西南联大他坚守的是保证学术自由和聘请学有专长的学者来校任教。也就是早在1931年他提出的“大师”说:“一个大学之所以为大学,全在于有没有好教授……所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”在抗战困难时期,物资极其匮乏,西南联大根本不存在“大楼”,他就将“大师”作用发挥到极致,并充分尊重教授。学校开会时梅贻琦常坐在一旁听讲,从不干涉教授们的发言,只是偶尔站起来给大家倒倒茶水。

人们将清华、北大、南开的学风分别表述为严谨、自由、活泼,三校教授讲同一门课,各有各的思想和观点,各有不同的讲法。梅贻琦本着学术自由精神,尊重每位教授,不强求一律,不厚此薄彼、互相瞧不起,而是温文尔雅、寡言少语地对所有人尊重信服。

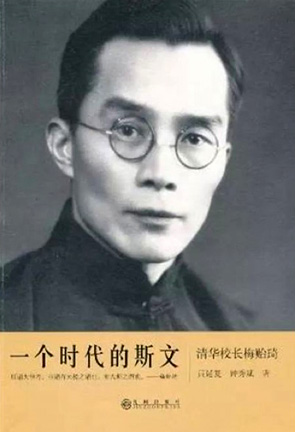

《一个时代的斯文:清华校长梅贻琦》,黄延复、钟秀斌著,九州出版社,2011年4月

“教授治校”体制不是梅贻琦在清华大学的首创,而是蔡元培提倡并于1917年在北大施行后获得全国广泛的认可。清华大学从国外留学回来的“少壮派”几经斗争,才形成清华比较民主的管理体制,它包括校务会议、教授会、评议会三个机构,凡学校的重要事务,如聘请教师、学校规划、制度改革等,都需评议会决定才能施行。准确地说梅贻琦是包含叶企孙、陈寅恪等人在内的众多人通过“教授治校”体制推选出的校长,他在思想上也是维护这一制度的。

到西南联大情况有些变化,一是清华式的“教授治校”是“自订制度”,与当时政府的法令和规定有某些不一致;二是同为西南联大常委的原北京大学校长蒋梦麟虽然接替蔡元培出掌北京大学,但他内心并不认同蔡元培提出的“教授治校”,而是公开宣传他的“校长治校,教授治学”。或许蒋梦麟本人也感到这是个难题,在一次大会上,蒋梦麟把自己的表交给梅贻琦说:“我的表,你戴着!”想以梅贻琦作为自己的“代表”来处理这个难题,并常说“在联大我不管就是管”。

1938年西南联大的教授、副教授共161人,其中清华的就83人,占51%。清华师生占整个西南联大的师生总数一半左右,蒋梦麟是那样的态度,张伯苓是梅贻琦的老师,西南联大办学体制却不可能与此前清华完全一致。西南联大也有教授会,但主要为一咨询机构,由常委、教务长、总务长、训导长、各院院长及教授代表组成的校务会议才是决策机构。学校很多专门性任务都交给由教授组成的常设或临时性的委员会去研究和办理,也能够很好地发挥教授主导作用。

1938年西南联大负责人与教员合影。(前排左起黄钰生、李继侗、蒋梦麟、黄师岳、梅贻琦、杨振声、潘光旦,二排右三为闻一多)

梅贻琦在西南联大最主要的成就是成功地维护并巩固了独立自主办学的传统。他认为大学的天职就是追求真理、服务社会。大学理应培养建设人才,需具有批判精神。只有提倡学术自由,包容新旧左右才能办出真大学,好大学。只要教师不在课堂上宣扬自己的主义,不借学校的名分去搞政治,不影响本职工作,就不能干涉教师教学自由。

1940年教育部(重庆)颁布训令要求全国高校统一科目、统一教材,联大召开校务会议决定由教务长主持全体教授参加,商定回应策略,起草了《西南联合大学教务会议就教育部课程设置诸问题呈常委会函》,报联大常委会抄呈教育部,文中既义正词严而又文辞雅训道:

夫大学为最高学府,包罗万象,要当同归而殊途,一致而百虑,岂可以刻板文章,勒令从同。世界各著名大学之课程表,未有千篇一律者,即同一课程各大学所授之内容亦未有一成不变者。惟其如是,所以能推陈出新,而学术乃可日臻进步也。

又言,教育部乃行政机关,可视大学研究教学之成绩作赏罚,但:

如何研究教学,则宜予大学以回旋之自由。律以孙中山先生权、能分立之说,则教育部为有权者,大学为有能者,权、能分职,事乃以治。今教育部之设施,将使权能不分,责任不明。

软硬幽默尽藏其中。函文经梅贻琦审订,在“教部今日之员司”处加批“此段不抄入呈部文中”后抄送教育部。教育部接此后也无可奈何,只好默认联大对相关训令可以变通执行,从而切实保障了教授既教书,也参与学校的民主管理。

梅贻琦遇事总是先倾听教授和学生的意见,集思广益,择善而从。有人问他担任了十八年清华校长的秘诀,梅贻琦说:“大家倒这个,倒那个,就没有人愿意倒霉(梅)!”

风雨飘摇中坚韧前进

1931年梅贻琦在清华校长就职演说中道:“办学校,特别是办大学,应有两个目的,一是研究学术,二是造就人才”。他在西南联大所做一切都是围绕这一中心,认定学术研究是立国兴邦的命脉所系,不学无术将使国家民族陷于愚昧的深渊。他认为“校长的任务就是给教授搬搬椅子,端端茶水的”。

在西南联大最艰难的时期,梅贻琦给教授们“搬椅子”的工作也是最难的,他与师生们多次讨论确定“刚毅坚卓”为西南联大校训,尽力创设精神和学术自由的环境,在艰苦环境中坚持严谨、严格的管理。

对学生学业的考核从不因为艰苦而放松。有个学生的一门课得了59.5分,影响毕业,还得留校一年重修这门课。他找教务长说情不准,便质问说:“59.5分与60分有什么差别?”教务长回答:“如果59.5分与60分无差别,那么59分与59.5分也无差别,自然与60分也无差别。如此类推,最后零分与60分也无差别了。”

联大八年,先后担任过教务长的有潘光旦等五位教授,实际主持联大工作的梅贻琦也兼任过一学期教务长,就在梅贻琦兼任教务长时,一个四年级学生选修12个学分,却有六个不及格,照章要令其退学,该生就去找梅理论,梅没有抬头,只说了一句:“你把12用2除一除。”学生无言。

西南联大是梅贻琦一生中最艰难的时段,他所做的事一般人看不见,尤其是那些十分在意当下迅即有显性业绩的人所不愿做的。事后人们才发现他做了很重要的事。当时,全国大片国土已是敌占区,烽火连天,全校师生员工背井离乡来到异地,解决他们的食宿、兴建必需的校舍是校领导必须完成的艰巨任务。而当时即使最简单的生活、最粗陋的茅舍都来之不易。梅贻琦所能做的就是克勤克俭、行胜于言,事无巨细都要操心。

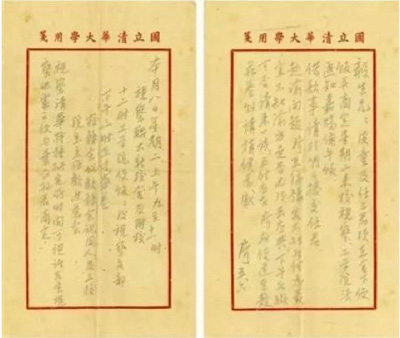

梅贻琦致郑天挺函(1945年5月6日)

联大教职工的工资,虽随生活指数有一定调整,但远远赶不上飞涨的物价,教职人员的生活均极为清苦。梅贻琦在常委会建议一定要保证全校师生不断粮,按月每户需有一石六斗米的实物,租车派人到邻近各县购运。清华大学设立清华服务社,从事生产,用它的盈余补助清华同仁生活。梅贻琦顾念北大、南开同仁,年终一视同仁地送给大家相当于一个月工资的馈赠。梅贻琦还倚重叶企孙1932年在清华办起的特种技术研究所,利用教师的技术专长,在为国家及地方建设部门服务同时将所获利润逐季分配给西南联大同仁。也有教授家人以自制物品到外面贩卖来弥补生活的不足。

梅贻琦刚到昆明时还常说笑话,后来敌机频繁轰炸,联大校舍多处受毁,打乱了正常的教学秩序,每遇到一件事情都需要学校当局明智抉择和妥善处理。为维持学校工作顺利运转,梅贻琦花费很多精力和时间与中央政府以及当地领导层保持关系,使得在办学经费、物资供应、运输工具、学生校外活动,乃至就业安排等方面均维持正常。抗战后期由于多年的战争消耗,后方物资匮乏,物价飞涨,供应短缺,学生与教师的生活愈趋艰苦,学校的困难一天天加深,梅贻琦也就一天天衰老消瘦,却又充满抗战必胜的乐观。

梅贻琦与教授们一样租住民房,住处逼仄,他一家来昆明后先住东寺街花椒巷6号,一年后迁西仓坡5号清华大学昆明办事处楼上不大的房子里,后来为避空袭迁居西郊龙院村惠家大院,这个院子还住了其他10余位联大教授,梅贻琦将校长专车交给学校共用,自己外出近则步行,远则搭别人便车,该拿的补助金也不拿。

1946年西南联大结束后,离开昆明前梅贻琦夫妇合影

当时的生活拮据,伙食也寒酸,没有青菜,经常吃白饭拌辣椒,吃上菠菜豆腐汤就很高兴了,有时还要饿肚子。为增加收入,梅夫人韩咏华不得不自谋生计,摆地摊变卖孩子旧衣服挣10元招待客人有之,到医院、首饰店、衣帽工厂、盲童学校打短工亦有之,还自制糕点到大街上出售,为了卖得好,取名“定胜糕”。梅贻琦自己也注意节俭,1941年7月他去成都公差,已订好回昆明的飞机票,恰好有可乘的邮政汽车,为给学校节约200多元,他毫不犹豫退掉机票改乘邮政车回昆明。

梅贻琦没有可能将主要精力用于教务,而是要应付各种事务,每次旅途都不免要半夜起床,说不定能否准时起程,一天走不成,得第二天再来等。1941年春夏的一次旅途中耽搁了近3个月才回到昆明,途中饱尝了敌机轰炸、阴雨饥寒及车船不便的艰辛。

1940年,他在一次会上说:

在这风雨飘摇之秋,清华正好像一条船,漂流在惊涛骇浪之中,有人正赶上负驾驶它的责任,此人必不应退却,必不应畏缩,只有鼓起勇气,坚韧前进,虽然此时此人有长夜漫漫之感,但我们相信不久就要天明风定,到那时我们把这条船好好开回清华园,到那时他才能向清华的同仁校友说一句‘敢告无罪’。

这充分地表现了他在昆明办学的沉重心情,也显示了他对前途的希望。1945年4月,抗战胜利前夕梅贻琦在校庆讲话中再次引用这段话,并说:“此天明风定之日,不久可望来到。”

外圆内方不为己所不愿

梅贻琦在任清华校长时就采取“无为而治”的方式治校,那些他不去做、不愿做的事从另一方面显现出他的人格。

1947年4月27日,清华大学36周年校庆,梅贻琦与时任北京大学校长胡适、原西南联大训导长查良钊、原南开大学秘书长黄钰生的合影。这是原西南联大三校(北京、清华、南开)恢复后,清华从昆明回北平清华园第一次举办校庆。

昆明当时在政治上与中央政府保持了相对隔离,西南联大的学术思想自由因此而受益。学术自由与独立思考在这样的环境里蔚然成风。因少数教授以斗士为荣,性情率真,动不动就在课堂发表鼓动演说,满嘴“过激”言论。梅贻琦说:

少数言论确有行为不当,很多同仁也都深不以为然,此数人之举乃一时之冲动,或因其家属众多,时有病人,生活太困难,愁闷郁于胸中,所以才找机会发些火气。

不但巧妙保住了教授,还为提高教授待遇寻找机会。

西南联大教授们提倡培养学生的独立判断能力,让他们靠这种能力去决定自己业务前途与政治方向。于是就有青年学生抗议政府的活动,梅贻琦尽力给以保护。1942年在昆明发生了学生“倒孔”运动,当时学校领导多次走访云南省政府领导人,进行疏通工作,才避免了学生游行时发生意外。

抗战中后期,各种思想与权势的矛盾斗争不断加剧,学校环境很难平静。梅不参与或偏袒某一方,设法保护有各种不同思想的人。1945年7月10日梅贻琦主持常委会决定7月31日西南联大正式结束,最后一批复员的学生11日离开昆明,不料15日发生闻一多被杀案,梅贻琦一面安抚闻一多家人,一面报告警备司令部保障其他同仁安全,7月24日下午主持完追悼会后,又与贺麟等人组织对凶案的观审,确保查清真相后才离开昆明。

抗战时期,大敌当前,众多大学生有强烈的抗敌报国激情,离开学校,投笔从戎。当时中国教育家中有观点明显对立的两派,一派是陶行知等人主张“罢平时教育,办战时教育”,认为搬迁学校是“逃跑教育”,主张鼓励学生积极参军抗战;另一派则是梅贻琦、胡适、蒋梦麟等人主张“战时教育当作平时办”,不提倡优秀的学生上战场,而应该发挥所长,做好学问与研究,用学术为国家服务,梅贻琦明言:

我们做教师做学生的,最好最切实的救国方法,就是致力学术,造成有用人才,将来为国家服务。

西南联大也有不少学生积极投笔从戎,梅贻琦和一些教师还是对很多优秀学生离开学校感到十分惋惜。但在国家危急存亡之秋,身为校长对他们这种爱国举动也不好出面阻止,尤其是也在西南联大念书的儿子梅祖彦面临是否从军的选择时,梅贻琦对儿子说:“你想去我支持,你不想去我也不反对,你自己做决定吧。”后来学机械工程的独子梅祖彦在参军热潮中应征入伍做翻译官,他的二姐梅祖彤也应征参加了英国人组织的战地志愿医疗队,是西南联大唯一参军的女生。一方面说明他是校长对自己的子女不搞特殊,也不强行为孩子做主;另一方面折射出他对抗战时期不少青年从军的基本态度。

《梅贻琦日记》,梅贻琦著,清华大学出版社,2001年4月

梅贻琦不该说的话他坚定不说,每年招生偶尔有个别人上门来为自己的子女、亲朋好友说项,梅贻琦从来坚持原则。因学校事务免不了与当地政商各界交往,其中交往较多的云南省主席龙云的女儿极想考进西南联大附中,结果名落孙山。龙云叫秘书长去和梅贻琦疏通。秘书长说,“我打听过了,梅校长的女儿梅祖芬也未被录取。”龙云一听怒气全消,梅贻琦得悉后也只是嘱咐联大老师帮龙云女儿补课。

另一次有位校友说自己的孩子准备考大学,请校长多关心。梅贻琦听完,没答应也没拒绝,只是说:“我的小女儿去年也没考上联大,她只好录取到别处了。”梅贻琦举家迁到昆明后,长女梅祖彬读联大外文系,次女梅祖彤在联大生物系,三女梅祖杉上经济系,儿子梅祖彦上机械工程系,他们都是考上的,小女儿没有考上也就上不了。

不去做自己不愿做的事,不去说自己不愿说的话已经成为梅贻琦人格的一部分。叶公超在回忆梅贻琦的时候说:“梅先生是个外圆内方的人,不得罪人,避免和人摩擦;但是他不愿意做的事,骂他打他他还是不做的。”梅贻琦晚年健康不佳时,曾和他住对门病房的老友胡适劝他要记得写遗嘱,公事私事都应该写。他不爱听,也不愿写。夫人与其他亲人劝他也不写;直到胡适留下遗嘱离世,梅贻琦还没写;梅贻琦永诀时也没有留下任何遗嘱的文字。他什么都知道,但他什么都不说,他不爱说,也不愿说,长眠后只留下一直带在身边17年的一笔笔规规矩矩记着清华基金的账目。

这些账目不仅显示梅贻琦是清华基金的“守护神”,在没有任何监督的情况下没有动用半文钱,也显示他清白的一生。

本文原刊于2018年3月31日《新京报·书评周刊》B06版

作者储朝晖为中国教育科学研究院研究员