1947年,陈寅恪在清华大学

今年是陈寅恪(1890—1969)先生逝世50周年,对陈氏学术及生平的研讨与追怀,近年来已成为公共文化领域内的一大热点。在此,谨据新近发现的史料文献,对陈氏生平的一些细节再行研讨,或可谓之“与君再谈陈寅恪”罢。

1945年,赴伦敦诊治眼疾

1945年8月,抗战胜利之后,陈寅恪应英国皇家学会及牛津大学之邀,赴伦敦诊治眼疾。这一史事,近年来研究者多有记述。不过,1945年10月与12月的《燕大通讯》上觅得两条简讯报道,或可为这一史事补充一点细节信息。为便于考述,转录这两条简讯部分原文如下:

《陈寅恪教授病目无问题》,刊于《燕大通讯》

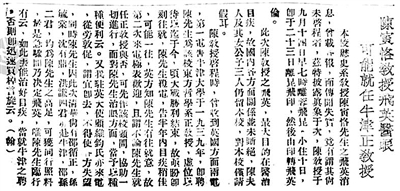

《陈寅恪重返故都》,《华北日报》1946年11月6日刊发

《陈寅恪教授飞英治眼》,刊于《燕大通讯》

(一)

此次陈教授之飞英,最大目的在医治目疾,故国内各方面关系并未断绝,陈夫人及其女公子三人仍留本校,对本校仅请假耳。

陈教授启程时,曾收到英国方面两电。第一电告牛津大学于一九三九年,即聘陈先生为该校东方哲学系正教授,虚位以待以迄于今,顷大战胜利结束,故亟盼即刻往就。陈先生复电,告半年内目疾稍佳,可能一往。英方知陈先生有往就意,故第二次来电极表欢迎,且谓不论陈先生就任正教授与否,可先做该校顾问,协助一切进行。面对陈先生治眼方面,当予以种种便利云。又我驻英大使顾维钧氏亦来电,从旁敦促,谓宜即去,不得使各方失望。同时陈先生因此次清华尚有邵循正、孙毓棠、沈有鼎、洪谦四君亦赴牛津,邵孙二君均为陈先生之高足,可获同行照料,于是急骤间乃决定飞英。唯陈先生临行有云,如此去能治好目疾,当就牛津之聘,否则即迅速买棹言旋云。

(二)

陈寅恪教授十月廿三日自伦敦来函,致此间友人称“安抵伦敦,已就名医诊视,目病可以治好,但须开刀二次”。又云:“养病期内暂缓接任牛津大学教授职,仅备顾问,本学年仍为燕京大学教授。”至陈氏在蓉所著《陶渊明之思想与清谈之关系》一书,今已出版。

又十一月十三日陈教授致家中函,谓于三日入医院(即发明盘尼西林之医院),于五日施行手术。经过良好,昔日不能见之部分兹已能见。住院调养恐至少至两三月之久,方能出院云。

上述第一条简讯,刊发于《燕大通讯》第一卷第四期,时为1945年10月10日。第二条简讯,则刊发于《燕大通讯》第一卷第六期,时为1945年12月8日。两个月间,《燕大通讯》两次刊发简讯,向校内师生报告陈寅恪行踪及近况,足见关切之情。

通过第二条简讯可知,陈寅恪于1945年11月3日正式入院,11月5日,即施行了第一次手术。至于所入医院名称,简讯中以“发明盘尼西林之医院”加以注释,显系全球知名的医院。据查,盘尼西林(即青霉素)的发明者、英国细菌学家亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming,1881—1955),曾在伦敦圣马利亚医院(St. Mary’s Hospital) 医科学校就读并供职,故陈寅恪所入医院,应即在此处。

据陈流求、陈美延的忆述(详参:《永远的清华园——清华子弟眼中的父辈》,北京出版社,2000),陈寅恪赴英治眼事的经过,与上述两条简讯的内容大致吻合。但她们的忆述细节,尚不及这两条简讯的确切与精准。譬如,陈寅恪赴英线路,乃是先从成都飞往昆明,再从昆明飞往印度,复从印度飞往英国,其间还曾在昆明“小住十日”。再如,陈寅恪赴英入医院的确切名称,以及确切入院时间与手术时间等。又如,“驻英大使顾维钧氏亦来电,从旁敦促,谓宜即去,不得使各方失望”,“陈寅恪教授十月廿三日自伦敦来函,致此间友人”,“十一月十三日陈教授致家中函”,这些赴英期间的往还函电,都值得进一步探究。

1946年重返北平,首度接受专访

1946年10月26日,因抗战转徙西南、阔别北平已九年的陈寅恪,在英国伦敦治疗眼疾未果之后,终于重返故都,返归清华大学任教。闻此著名学者返国北归之讯,《华北日报》记者迅即出访,叩开了陈宅大门,为后世读者留下了一份弥足珍贵的陈寅恪北归专访记。

1946年11月6日,《华北日报》刊发了这篇陈寅恪专访记,实为目前已知的、公开发表的唯一一篇陈氏“南渡北归”之际的专访报道,自然独具历史与研究价值。或因年代久远,这份距今已70余年的旧报难以寻获,这篇专访记至今还少为人知,未见研究者有所披露,部分转录如下:

将近黄昏,记者在尚未完工的清华宿舍见到陈夫人,她亲切地回答了记者的询问。她说陈先生这次到伦敦去疗治目疾,并没有得到多大的效果,仅仅把眼前一片黑影除去,最初医生尚希望把已破坏的视神经换掉,使新的眼神经和网膜长到一起,可是新神经终不能生长,所以双目依然模糊。医生说假若休养得好,两年以内无变化,就不致更严重。

……

陈先生刚刚午睡醒来,一位燕大的同学在为他读报,陈先生每天以听读报为消遣。

陈先生说本年度他在清华继任四门功课,历史系是中古史和专题研究,国文系是白香山诗与唐诗研究,其中只两门功课需要上讲堂。陈先生行动不方便,假若选课的同学不多,希望能在宿舍里讲书或研究。

陈先生正准备写《白诗集注》和《唐代文化》《唐代社会》等著作。陈先生撰述完全凭着以往的记忆,并且他打算自己在黑暗中摸索着写出来。

提起诗来,忆及先生于抗战军兴、政府南迁以后的诗句“南渡自应思往事,北归端恐待来生”。记者问他,此次终于再归故土作何感想?“我已双目失明,等于再生。”语调极悲怆。

日寇初降,举国欢腾,先生赋诗有“念往忧来无限感,喜心题句又成悲”之句。记者问他是否当时已料到国事之堪忧?他加以否认地说:“本人一向是个悲剧论者。”陈先生对当时国家政治问题,认为是属于国际性的。

陈先生做学问的态度极为严肃,他常对学生说:“假若是不证实地让我说出一个字来,毋宁死。”所以陈先生绝不参与政治,更不公开发表政治的论著。然而,陈先生却极关心国内外政治问题,他每天自己的第一样功课就是请别人给他讲新闻,一张有价值的报纸他决不肯放松一个字地听下去。在政治理论上,他有独到的见解和正确的推断。不过这些高论,除去他亲近的朋友们以外,别人是无缘聆教的。

上述专访记,即为《华北日报》记者对刚刚从伦敦飞返北平的陈寅恪之专访内容大概。据此研读,不难发现,本着对陈氏的尊重之心,以及对此次专访的郑重之意,为达成访谈,记者曾两次造访陈宅。一次可能为当年11月初某日傍晚,首先探访了陈夫人,即唐筼(1898—1969),向其探询陈氏健康状况及身体近况。第二次则为之后某日午后,记者是等候陈氏午睡醒后,方才进行采访的。记者的这些举动,都足以表明陈氏当时声名之隆,以及时人对其的敬重吧。

“南渡北归”名句,传诵一时

记者与陈寅恪的谈话中,曾两次提及陈氏所赋诗句。首先提及的“南渡自应思往事,北归端恐待来生”之句,甚至就被记者拈提出来,径直做了专访报道的标题。这一诗句出自陈氏《南湖即景》一诗,原诗如下:

风物居然似旧京,荷花海子忆升平。

桥边鬓影还明灭,楼外歌声杂醉醒。

南渡自应思往事,北归端恐待来生。

黄河难塞黄金尽,日暮人间几万程。

此诗写于1938年夏,当时陈寅恪几经辗转,终于抵达云南蒙自南湖畔的西南联大分校。《南湖即景》一诗,赋予蒙自南湖独特的时代况味,将家国沧桑与世途苍凉融于诗句之中,颇令时人感恸。诗中的“南渡北归”之句,更是传诵一时,至今未绝。

专访中,记者还提及“念往忧来无限感,喜心题句又成悲”之句,乃出自陈氏《乙酉八月十一日晨起闻日本乞降喜赋》一诗,原诗如下:

降书夕到醒方知,何幸今生见此时。

闻讯杜陵欢至泣,还家贺监病弥衰。

国仇已雪南迁耻,家祭难忘北定诗。

念往忧来无限感,喜心题句又成悲。

此诗写于1945年8月11日,即所谓“乙酉八月十一日”。据诗文可知,8月10日晚,日本宣布将投降的消息传至中国西南后方,当时尚在搬迁至四川成都的燕京大学分校任教的陈寅恪,于次日晨起后得知了这一消息,即所谓“降书夕到醒方知”。不难发现,对于如今的一般读者而言,陈诗中所涉日本宣布投降的时间信息,似乎有些出入。

众所周知,日本宣布无条件投降,时为1945年8月15日正午。当时,日本裕仁天皇向全日本广播,接受波茨坦公告、实行无条件投降,结束战争。1945年8月21日,今井武夫飞抵芷江洽降。1945年9月2日上午9时,标志着“二战”结束的日本投降签字仪式在停泊于东京湾的密苏里号主甲板上举行。仅就上述一般历史常识而言,陈诗于1945年8月11日即“提前”写成,恍若“预言诗”,实在不可思议。

事实上,早在1945年8月10日,日本政府即已分别电请中立国瑞典、瑞士,将其投降之意愿转达中、美、英、苏四国,“日本政府决定无条件投降”的消息于此日通过无线电波传遍世界。当时,陈寅恪通过何种渠道获知此讯,尚无从确考,但其初得此讯的激奋之情及其复杂心态,在特定的历史背景之下还是表现得相当强烈。此诗即是见证。

诗中“何幸今生见此时”与“国仇已雪南迁耻”之句,恰与七年前所作《南湖即景》诗中的“北归端恐待来生”与“南渡自患思往事”之句相对应,陈寅恪此时忽见国仇家恨已雪,家国重归完聚,自然颇有“念往忧来无限感”。当然,时局动荡、兵戈未息的现状,又让一向敏感且惯持悲观论的陈氏思虑重重。

陈寅恪这两首诗,在当时广为流传,颇为时人推重。专访中,记者也不失时机地向其请教诗中意蕴及其真实态度。“记者问他是否当时已料到国事之堪忧?他加以否认地说:‘本人一向是个悲剧论者’。陈先生对当前国家政治问题,认为是属于国际性的。”当时,陈氏这样的简单作答,似乎意犹未尽。然而,记者也并未深入追问下去,只因记者也深知“陈先生绝不参与政治,更不公开发表政治的论著”。