得奖引来热闹一阵(指2019年5月杨苡先生荣获“南京文学艺术奖·终生成就奖”——编者注,备受瞩目的第七届南京文学艺术奖),好容易恢复了平静的日子。

这天中午照例我和妈妈、小陈(妈妈的生活助理)三人一起用餐。可以折叠的小方桌从客厅门后抬出支起来,妈妈坐在背靠书桌的位置,这离那把高背欧式椅子最近。我背靠一面墙的旧书柜架,书柜玻璃门内摆满了妈妈最在乎的师长的像。小陈靠门坐着,端菜进出方便,她的后身是带立柱的柜子,上面摆着我们家人大大小小的照片和纪念物,柜顶高处是爸爸的遗像,一张侧面很美的肖像。

边吃边聊,饭桌上的话题总离不开当下的热门事,近日妈妈获得南京政府颁发的终生成就奖算一件大事。

聊了一会,坐在我右侧的妈妈不言语了,这才发现她脸涨红了,竟抽泣起来,她说:有什么意思,哥哥也看不到了,婆也看不到了,五姐也看不到了。婆是指我的外婆,我们小辈都习惯这么叫。五姐是我的敏如姨妈,前年她走时102岁。

听到这番话,我的心一阵酸楚,泪水盈眶,赶紧抚摸妈妈肩头,说些傻话,他们在天上都看到了,他们为你骄傲呢……

出生刚两个月就失去父亲的妈妈,从未尝过父爱。杨家从杨士夑开始,三代男人都是长子。妈妈出生后,家里主人级别的惟一男性就是杨宪益,对哥哥的依赖伴随了妈妈一生,何况她的哥哥又是百年不遇志向高远饱读诗书的天才,值得她和姨妈崇拜。童年的读本几乎都是哥哥帮挑选的,跟着哥哥出门逛书店唱片店,是妈妈一生最甜美最得意的记忆。九·一八之后,哥哥说国难当头,从今不许吃西餐不许看外国电影,她暗自不情愿也绝对服从。哥哥去牛津留学了,她没了主心骨,只留给她一条叫花花的小狗和她做伴。于是开始了和巴金长达半个世纪的通信,她像一只笼中的金丝鸟得有人倾吐心中的苦闷,李尧林的出现,让她又有了一位倾吐心声的对象。近期新版的《巴金的两个哥哥》里收录了妈妈的诗作近20首,基本都是致这位翻译了《悬崖》等俄罗斯经典文学英年早逝的人。

永远难忘2009年4月妈妈和舅舅在北京小金丝胡同6号的诀别,大家都明白妈妈即日离京,这对感情极深的兄妹,此生不可能再见。妈妈忍不住捂脸哭了,病重的舅舅坐在沙发上,明明也不舍,却还保持他一向的微笑。那一刻我的心如刀割,却无能为力阻挡这残酷无情的自然规律,只能搂着妈妈劝慰她。

数目不菲的奖金不久发下。听姐姐说,妈妈宣布她有三个女儿,一人一万,很公平。我一头雾水问,还有一个女儿是谁?姐姐说是小陈。

二十年的成绩斐然

爸爸走后,妈妈减少了不少照顾老伴吃喝起居的精力,按舅舅的话,她可以多写东西了。1940年至1999年,爸妈相依为命了59年,妈妈说家里忽然少了一个,有一阵子很不习惯。1999年到今年,整整20年,妈妈活出了自己,活得生气勃勃,她成绩斐然,成了许许多多中年青年人的楷模,影响力越来越大。

2015年妈妈相继出版了两本书:散文集《魂兮归来》和《青青者忆》。前一本是献给她挚爱的哥哥杨宪益的,后一本围绕《雪泥集》(巴金致杨苡信札)背景的文字,展现的是她字字浸透泪水的一生命运的重要记录。按妈妈的创作积累,早就该出版原创书了,关于编辑她的散文集的折腾,都可以写篇杂文了。但妈妈从来不急于出书,也常提醒我,写东西不要急于发表。在她看来,发表稿子,还不如看一部经典译制片更吸引她。

近几年慕名拜访、采访妈妈的人越来越密集,难以招架。妈妈总怪是我引来的,其实是妈妈自己的人格魅力招来的。她达观,健谈,一肚子老故事,被她绘声绘色道来,谁都喜欢听。尤其是遇上来的人让老太太看得顺眼,几小时对谈不成问题。可是人撤了,妈妈常累得腰疼、头晕、嗓子哑。

访谈后就会刊登文章,也出了不少篇佳作,在那些事先做了功课、又有悟性才华的笔下,尽显了与世纪同行的老人给予当今年轻人的启示,这是不可估量的。

出于妈妈的创意,2011年山东画报社出版了《兄妹译诗》,完成了她多年一个心愿。早在1982年宪益舅舅在《英国现代诗抄》新版序中介绍一战到二战时期的诗作者说:“中国青年也同欧洲青年一样,经过迷惘失望和追求,对祖国和世界人类前途保持了美好的理想和希望,经历了反法西斯和反侵略的斗争,这段经历还是很值得珍惜怀念的。”妈妈在后记里写道:“现在我那些译笔拙劣的译诗也跟着杨宪益的‘神来之笔’一并付之铅印,像是给我们兄妹的少年、青年和中年打开一扇小木窗透透空气,然后再关闭。他仙逝时不到95岁,我那时刚过90岁不久,如今我已过了92岁,这本小书就当作献给杨宪益的双年祭吧!”

可惜这本薄薄的绿皮小书出版时,遗漏了妈妈最在乎的一首长诗《希朗的囚徒》,这篇杰作,历经磨难,据说今年再版时可以弥补。

帮爸爸出版他没来得及出版的遗著,包括译著,也是妈妈一直惦记的事。妈妈为爸爸的《离乱弦歌忆旧游》写了序言《又一片树叶落下》,为弥尔顿的《欢乐颂与沉思颂》写了《代跋》,都是绝佳的散文。在前篇的结尾她写道:“继续和萧乾兄神聊吧,在另一个世界。萧乾兄又将笑咪咪地对我们说:‘我做不到巴金的句句讲真话,但是我可以不说假话!’赵又在激动地说:‘我还顾忌什么,我已风独残年!又一片树叶落下……’”

我尤其喜欢妈妈写的代跋,读后对妈妈如此入木三分地评价爸爸,感到意外。她的神来之笔超越了写一个人,而是道出了上个世纪三四十年代,那批被迫流离在西南边陲的知识分子的精神世界,他们的信念,他们的追求,他们在劫后余生仍然坚持的人文精神。还是结尾,妈妈写道:“赵瑞蕻如果还活着,已过90高龄。这部书应该是送给他的一份厚重的寿礼……我宁可相信所有默默离去的诗人自由灵魂,他们永远不知疲倦地在那个世界欢聚一堂、谈诗颂诗,因为那里远离尘寰,恬静安谧,没有衣食之忧,儿女之累,等级之感,也没有白昼与黑夜之分。”

今年爸爸翻译的《欢乐颂与沉思颂》和妈妈翻译的布莱克《天真与经验之歌》即将第三次付梓。

丰富人生才是大书

妈妈的一生就是一本丰富而精彩的大书。1919年开始的新文化运动,后转为爱国浪潮,中国处在旧时代转型的十字路口。军阀混战,外敌入侵,兵荒马乱,她都亲历过。伴随着西方从文艺复兴到人文启蒙的引进,她又得天独厚在中西合璧交融的教育体系中得以滋养。

去年正逢西南联大80周年校庆,妈妈接受了西南联大博物馆的口述历史采访,她兴致勃勃地连续讲了数小时,我和所有在场的人都听得入迷了。她说:“最难忘联大高原文艺社,全是诗和散文,开学了女生去看(糊在席棚上的布告)……那天晚上我们在农校操场,我想加入。九月,秋天的时候,好多教室,有一间写着高原,我们敲门进去,我说我可以加入吗,他们说欢迎欢迎,都在说赵瑞蕻从来不守时,那天他主持,后来他来了,大家说,你怎么才来,他不停地用英文说对不起。”这就是爸爸妈妈第一次见面的情景。我一次次回味,想象着那样涌动着青春热血的岁月。

见天轰炸跑警报的日子,敌机来了,“从大西门赶紧跑,抱书跑。”“后来联大决定到野外教课,沈从文忧国忧民,吃吃饭,忽然哭了,说国家到这样地步。”一次我们的高射炮打落了一架日机,妈妈他们兴奋极了,去看飞机残骸。

采访中妈妈不止一次提到她的几位恩师,叶公超、吴宓,“沈从文叫我多读书。巴金说有机会念大学,要我好好读书”。虽然沈从文先生没有直接教过她,但对她的人生选择至关重要。她和同学陈蕴珍、王树藏,三个女生曾有一次去看望沈先生,回来走夜路,沈先生站在门口举着灯为她们照明,喊了一声“勇敢点!”这让妈妈记了一辈子,80多岁时写下纪念长文《昏黄微明的灯》。

而巴金先生对妈妈来讲,就如同一盏指路明灯。

当我在热播的纪录片《西南联大》里,看到妈妈讲话的影像,她说:“我们就是要做最好的!”道出了他们这代人的治学做人的态度,有这样的妈妈做榜样,我感到活着有股力量,促进自己不断向前!

“松绑”之后尽显文思

去年秋天妈妈有点发烧,儿媳安排住进医院,小病大养了几天。临出院前,医生说再做一次核磁共振吧,难得住院。

结果这一下查出了老太太的胆总管里有一个大石头,从此禁吃她一辈子爱吃的黄油和蛋黄。医生建议做手术。

手术那天早上,妈妈不情愿地换上医院衣服,还要求空心穿上。查房医生把我们几个子女叫出病房,交代手术会带来的风险,我们问得细,他也回答得细,麻醉,术后并发症,百岁老人是否经得起……于是姐弟仨紧急商议,从来没这么一致的——放弃手术。手术室的人带着推床来接妈妈了,妈妈摆摆手说不做了,那师傅愣了一下撤了。妈妈一脸轻松,对围在她床边的孩子们说:“谢谢你们给我松绑!”

下午很快出院,那几天她逢人便说她差点开刀,一脸开心得意,对病满不在乎的神情跟宪益舅舅好像。妈妈很快恢复了常态的活力,我们都为这次英明的决定而欣慰。

对国际局势和热点新闻,妈妈有独到的见地。她常对我说:“我们要活得有价值”。“不要被打败。”“我们要保护好自己的笔!”“写文章要摆一摆,摆一个礼拜更好,不要轻易拿出来,急于发表。”“多看书,自然就能笔下生花。”

前些年遇上自然大灾,她问我:“你捐款了吗?赶紧捐。”

妈妈会理财,从不哭穷,知足常乐。一次发表文章后问我,你猜猜,他们给我多少稿费?我瞎猜一气。妈妈说:“600,够可以的吧。”2016年我在《北京晚报》发表几版长的文章,得了1500元稿费。她知道后说:“怎么这么多,太对不起人家了。赶快好好谢谢人家!”

宪益舅舅离世后,不再可能进京的妈妈不止一次地对我说,她最惦记的北京老朋友们有谁,她叮嘱我常去看望问候。今年6月最年轻的石湾走了,我受《北京晚报》之托向她约稿,她本来就想写,便很快写完,题目是《送远客离去》。“今年我已不能走路,包括‘下台阶’。一个老友(或被我称为“小友”的中年人)竟会先我而去!仿佛朋友们都排队在一列长长的列车中,有秩序,也讲礼貌,不是抢着走在前面,却还是有人向我道歉似的,点点头招招手,先走一步就走在我前面了!”她称石湾是“不用在心上设防的、无话不谈的朋友”,“他对读者对作者有强烈的责任感,不问收获,只管自己耕耘,是一个正人君子”。

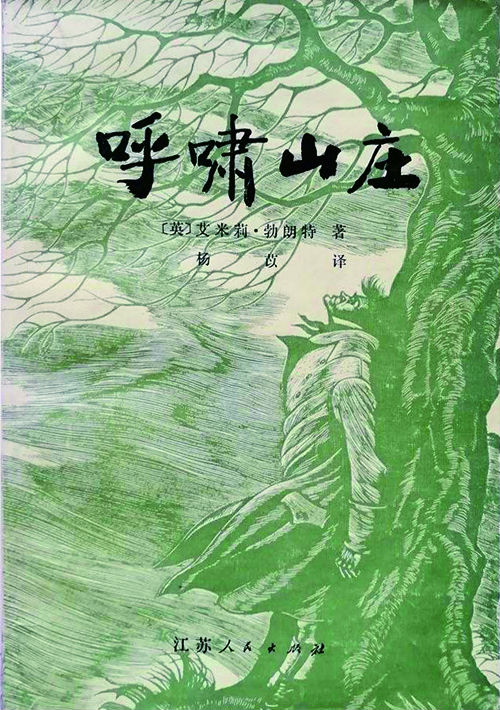

8月10日,她的西南联大外文系的学弟巫宁坤先生仙逝,她写了一篇发言稿,让我弟弟赵苏在葬礼追思会上代表她念。弟弟请了播音员静美女士代劳,并配上音乐,这篇400余字荡气回肠的祭文感动了许多人。这位大时代中的幸存者、七次飞越驼峰的抗战老兵如今已安息在弗吉尼亚。今天,妈妈将《呼啸山庄》送给远道来看她的小友范玮丽,题词的最后一句:“And if we fail to meet again, let’s not forget each other!”

眼看到了妈妈百岁寿辰的日子,又一轮热闹开始包围老人。妈妈对来客说她很不喜欢过生日,小时候没人给她过生日。我知道这是因为她的生辰也是外公的祭年。译林出版社为社庆出版了《呼啸山庄》,极为精美考究的插图本,扉页上印了献给杨苡先生百岁诞辰,让她惊喜又不安。她捧着这本足有五斤重的大书说:“太过意不去了,我母亲知道了一定说太重了,还会说你配吗?”“我是不配。”妈妈自语道。从屏幕上看她那若有所思的神情,我想此刻她的思绪一定是飞到了天国,那里有她挚爱的母亲、哥哥、姐姐,他们在俯瞰大地看她,为她自豪,祈福小妹想起百岁平安!