1937年,我五岁,我们家住在清华大学清华园西院31号,记得邻居有吴有训、杨武之、周培源、熊庆来等先生。一天清早妈妈给我换上漂亮的连衣裙、小皮鞋,她右肩背了一个包,左手紧紧拉住我,我的父亲赵忠尧提了一只皮箱紧跟在后面,我们三人出校门,准备进城参加任之恭伯伯的婚礼。突然听见小学校传来了清脆的童声:“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱,九一八,九一八,从那个悲惨的时候……”歌声又是那样的悲伤。我们匆匆上车直奔西直门,战事吃紧,风声鹤唳,人们还得生活啊。

我们参加完任家的婚礼出来,大街上寂静无声,空无一人,西直门已经城门紧闭,我们回不去清华园了,就此改道直奔前门火车站,先坐火车到天津南开大学邱宗岳伯伯家暂住两天,然后南迁,开始了逃亡之路。

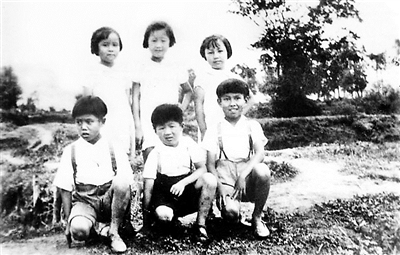

熊庆来夫妇与赵忠尧全家于清华园内合影

荨麻巷自西南联大内迁后便热闹起来并更名为文化巷

我们决定从海道赴滇,先行水路。海关边检,好不容易过了关,向云贵高原进军,上了七十二弯的环山公路,搭上了一辆军用卡车,司机座旁是两位荷枪军人。我们看到路旁坠下山崖的车子,真是心惊肉跳,那些多是发生车祸或被土匪抢劫后推下的车辆。

数日奔波后,到了春城昆明,来接站的是熊庆来夫人。熊庆来是父亲在南京东南大学上学时的老师,1937年6月刚被龙云调到昆明云南大学当校长,我们都称熊夫人为太师母,父亲也是应熊校长之聘,到云大物理系教学,所以我们家于1937年先期到达昆明。太师母请我们吃大碗过桥鸡棕米线,上面飘着满满的红色油花,这是我第一次吃米线,也是所吃过的最好吃的一次。

我们在临街的小旅店住了一周后,就搬到荨麻巷19号(荨麻是根茎叶都带毛刺的草本植物,人的皮肤触及就会红肿刺痛,数日不消,可见小巷早年的荒凉情景)。自西南联大内迁后,小巷便热闹起来,并更名为文化巷。向南出巷口是东西向的鹅卵石铺砌的文林街,这条街的西头就是大西门了。出南巷口跨过文林街便是长方彩石板大道——钱局街,这里有联大附中、西仓坡联大教工宿舍,还有小铁匠铺和临街的茶馆。联大的大哥哥大姐姐们在这里贴过“反饥饿,反内战,争民主,争自由”的标语,散发传单。

清晨,穿着荫丹士林布大褂、足蹬厚底布鞋的父亲夹着讲义,向北出巷口,穿过城墙缺口下坡,跨过环城马路到联大物理系授课。我则斜挎书包,蹦跳着跟在父亲后面,到联大附小去上学。傍晚我放学回家,除了帮母亲操持家务外,还帮父亲做肥皂,从配方、烧结、成型、切块、晒干、打印、装盒,全过程一家人都动手,卖几个钱贴补家用。夜晚父亲伏案备课,妈妈哄弟妹入睡后,又拿起那补不完的衣袜。有时她还接一些绣花活,在白丝绸巾上绣龙或金鱼,也有点小收入。

夜深了,窄小土巷旁剥去树皮未上漆的光裸电线杆,摇曳的洋铁皮灯罩下是昏暗的路灯光。

王竹溪先生和我家做了邻居

“烧耳块”那有韵味的熟悉叫卖声早已远去了,留下的是新烤耳块和麻酱调料的诱人香味。我很喜欢吃,但难得吃一次,因为父亲反对孩子吃零食,而且当时的经济条件也吃不起零食啊!

王竹溪夫妇(左一、左二)和赵忠尧全家1940年在昆明大西山文化巷19号,前排女孩为本文作者

年末了,1929年考入清华物理系的王竹溪先生从英国剑桥回到昆明,王伯母也只身一人,穿过烽火连天的战区,从湖北来到昆明。住哪儿呢?我母亲是热心人,忙把我们隔壁一间屋子收拾出来,两条长板凳上放木板,一个书架,一个书桌,两把椅子,再贴上大红喜字,“新房”就准备好了,王竹溪伯伯一家成了我们的好邻居。中间堂屋公用,两家把吃饭时间错开一点就行了。厨房也公用,厨房前小菜地还种了西红柿和草莓等。我做完功课就到王伯伯家,倚着和我下巴齐平的书桌,听王伯伯教伯母识字、认表、记账。

王伯伯喜欢提问题,“为什么被炸房屋残余部分多半是墙角?”“为什么轰炸时你要张开口呢?”他每天去上班前还要教上我一句英文。他不仅是物理学家,还是一位好围棋手。记得他一次重病卧床休息,还不停地伏枕逐条释译康熙字典。正如周培源伯伯对王伯伯的评语:“他是一个对物理概念理解深入,并具有数学计算特殊才能的人才。”杨振宁先生出国前在联大也上过他的课,新中国成立后他还担任过北大副校长。

自从1938年9月28日日本大轰炸后,敌机骚扰轰炸昆明日渐频繁。大家每天清早起来,第一件事就是到巷口看看大西门城楼上是否挂起了红灯,挂上红灯就是敌机要进入云南境内了。

“呜——呜!”一长一短“预行警报”一响,小巷内便开始人声嘈杂,人们忙着收拾细软,带上炒面粉、煮鸡蛋等干粮及水壶,拥挤着穿过拱形城门洞,到野外坟地去“躲警报”。

“呜——呜!呜!呜!”一长三短是“紧急警报”,说明敌机已经到了市区上空,十八架,二十七架,飞机俯冲投弹,我们的高射炮向高空扫射。我躲在石碑后的坟脚下,身子紧贴地面,紧闭双眼。有时敌机调头东去,我们便就地露天上课,这种动荡生活持续了两年多。

“呜——”一声长响,是单调冗长的“解除警报”。大家拖着疲惫不堪、满身尘土的身子回城,只见城墙脚下一口井给炸成了“双眼井”,小巷土墙上弹痕累累,19号的黑漆大门也给炸开了,屋顶被炸穿一个洞,像是开了天窗,厨房小竹凳上还嵌了块黑色炸弹片,冰冷得吓人。漆黑的夜晚,天上无星,月亮在云层后面,万籁俱静,真像柴可夫斯基“1812序曲”中战斗间歇的那个乐章。

城里没法住了,我们不得不随西南联大员工疏散到离城十几里地的西北郊去。

惠老师大院接待了众多联大员工

1940年左右,我家也迁到了离城十几里地的李烟村。出大西门,过黄土坡,就到了李烟村口,往西延伸就是海源寺,有金碧辉煌的龙云别墅。进村便是一片黄灿灿的油菜花地,还有散发出清香的紫色豌豆花,再就是绿油油的稻田。这里日间可听到后山采石场的爆破声,冬夜还有可怕的狼嚎,多亏大门楼上小木屋里住的老爹和他的几只狼狗为我们守门。

孩子们幼小的心灵很快被地边低垂的含羞草、道旁的马豆串吸引了,“马豆!马豆!响响,老爹买个小猪给你养养。”男孩子们吹着响豆,女孩子们趴在地上丢沙袋。孩子们在田埂和大堤上追逐奔跑,有时蔚蓝的天空也会掠过敌机的阴影,但这里毕竟不是轰炸的目标,孩子们也得到了片刻宁静,只是父辈们要艰辛地骑车到城内去授课。

惠老师大院的 小伙伴们,后排左一为作者

地边就是惠老师大院了。惠老师是一位热心支持教育事业的开明绅士,他把大院借租给联大员工住。记得进门左侧楼上是任之恭和赵芳熊家,楼下是吴达元和杨业治家,右侧是块空地,再往北是一个拱形月亮门,里面是惠老师家自己住,我们也未进过内院,只知道他们家有和我们玩的十一哥,十二姐。西北侧院住的是范绪筠、叶楷、姜立夫、赵九章。

进门往西穿过一个当时少见的水泥打谷场,走到头就是吴有训伯伯家。从屋边的木楼梯上去是杨武之伯伯家。我家和杨家是“交叉”邻居,穿过杨家的吃饭间和两间卧室才到我们家。我家屋子的后半间,又用木板隔开成孩子们的小小图书室。我们住得虽然很拥挤,但相处融洽。只记得杨伯伯家卧室的几个床上,全年挂着帐子,那是因为我们每天都得穿过他家卧室数次,直到最后一年,大概是1943年才在我家屋内地板上打了个洞,放一架直行木梯,下到我家的厨房。

对面几间平房,是余瑞璜伯伯家。室内家具简单,只有从墙上挂的一个伦敦大桥饰盘上,才能看出他是剑桥回来的留学生。余伯母既能干又热心。记得1942年在大院出生的七八个孩子,全是余伯母接的生,有赵家的圆圆,任家的玲玲,还有一个赵家的丽丽。吴家的庆安是个男孩。余伯母给这家孩子洗完澡,又到另一家给婴儿喂奶换尿布,晚上又把断奶的孩子抱到她自己家去过夜,整天马不停蹄地来回跑。这不仅给大院的产妇们排了忧解了难,还省下了住院费,减轻了经济负担。

真是这样的严父才培养出杨振宁吗?

周末在联大学习的杨振宁大哥回来了,他身着前缀两排扣子的黑色棉大衣,内穿一套土黄色学生装,朴素又大方,聪慧明亮的大眼,炯炯有神。晚上他给坐了一屋子的各家孩子们讲《苦儿流浪记》,“老人,孩子,小狗和猴子在大风雪中挣扎着前进,他们决不能倒下去。”孩子们听着,开始了解生活,也逐渐长大懂事了。

我还想起勤劳能干的杨伯母,她一人要带五个孩子:从六岁到十七岁(四男一女),还要操持家务,但她家永远窗明几净,抹布烂成条还是白色而无油。记得杨伯母浓重的合肥口音:“我的乖乖小孩子家怎么能拿菜刀?你们的爸爸啊!”原来是杨伯伯给孩子讲数学急了,吓唬孩子,叫他们到厨房向母亲要菜刀剁手指头。难道真是这样的严父才培养出诺贝尔物理学奖“宇称不守恒定律”发现者杨振宁吗?

后来来了一批联大的大哥哥大姐姐,他们是来设计一栋二层楼房的。楼房就建在大院右侧的那块空地上,听说当年是梅校长和惠老师签的合同。联大用房20年后,就还给土地的主人。如今楼房还在吗?

房子竣工了!临别前夕大哥哥大姐姐和我们一起坐在未上漆的散发着新木清香的地板上,唱起“长亭外,古道边,芳草碧连天,晚风拂柳笛声残……”大哥哥们浑厚的嗓音,铭记在心,他们还记得我们这些当年的娃娃吗?

秋收了,打谷场传来了石滚子打麦子、手摇木风车去壳和双节棍打蚕豆的声音。这边杨家两兄弟在打弹子:“我是忽比烈。”“我是成吉思汗。”他们幼小的心灵中总有自己崇拜的英雄。

父亲上午到学校去给学生们上普通物理,下午有时候还要带学生做物理实验。他常说,要是有一台加速器就好了,圆的没有,直线的也行。1958年在父亲亲自带领下,新中国第一台质子静电加速器终于如愿建成,接着一堆一器(即重水反应堆和回旋加速器)也竣工了,该工程也有联大二代人参与。

搬回城里,这一次住的是文化巷12号

1944年局势逐渐稳定,我们家也迁回到城里。这一次住的是文化巷12号,是一个私人花园的花厅,还有一个六角形凉亭。院子里有竹林、槐树、皂角树、梨树、核桃树,还有红梅、黄色桂花和白色缅桂花以及昆明有名的茶花。

西南联大师范学院附小民三三级毕业留影

梅校长的一次宴请给我留下深刻印象。他请人吃饭不到室内,院内露天放了桌子,摆着热气腾腾的涮锅子,还有一个平底炒锅,旁边放了几盆肉片,还有洗净切好的白菜,来客自取碗筷,烧烤或涮肉片吃。大家来回走动,可以自由自在地交谈。这样的自助餐聚会,在抗战时期的大后方实属不易。梅校长的工薪也不高,有这份和员工共叙的心意,就足矣!梅贻琦校长艰辛办学,并送子参加远征军,夫人韩咏华女士还曾自制“定胜糕”。

1937年回到家乡云南大学的熊校长也是一位寡言重行、默默耕耘的实干家。他自己也曾经在南京东南大学、北平清华大学任职,教过书当过系主任。正如他说两校毗邻,一街之隔,我和联大是有着深厚情意的,理应尽“地主”之谊。

联大开大会都到云南大学的“致公堂”和“泽清堂”。西南联大内迁,优秀人才云集昆明,云大也利用这个机会恳切邀请联大教师到云大兼课。在昆明的八年抗战期间,先后支援云大的教师有50位以上。他们中有年轻的怪才彭桓武,这位只上了半年高中就自学考入清华物理系、20岁大学毕业的少壮派教师,到云大还有段小故事。

彭桓武到清华物理系后,师从周培源学相对论,1937年他到泰山度假,惊闻七七卢沟桥事变,不禁心绪惶然投身何方?得知清华数学系主任熊庆来教授被请到云大当校长,乃发函去云大,自荐于熊老。

彭桓武1937年先期到校教普通物理实验课,随后有我父亲,后来有吴晗、陈省身、华罗庚、吕叔湘、冯友兰、金岳霖、陈寅恪、吴大猷、闻家驷、潘光旦、吴征镒、吴文藻、闻一多、罗隆基。其中有聘请的,借聘的,兼职的。

请名流来讲学有多种形式,最有趣的是当时两校生物系的学生加起来不到二十人,于是汤培松教授就把两校生物系学生合在一起在联大上课,既节省教师资源,又给教授们带来了补贴。

还有龙云夫人,她特请联大著名建筑学家梁思成、林徽因夫妇设计云大女生宿舍。建筑优美,风格古朴典雅,又具有西洋近代建筑的特长,秀美大方,取名“映秋院”,至今仍是云南大学著名的景观之一。1946年5月4日,西南联大解散,迁回北京,迁走前联大将全部校产校舍无偿送给了云大,投桃报李,以谢云大的盛情接待与合作。

别了!春城昆明

童年是一首永远难忘的歌,是一幅永不褪色的画卷。我们一家三口从1938年到1946年整整八年在春城度过,当年这么多人的到来,给小城带来爱国、民主、科学的气氛,春城人民也以他们特有的好客包容,接待我们这些“外省人”。小城以它的温和气候和水土养育了联大人,如今联大人离去的不少,我们这些二代人也都离退休了(最大的96岁,最小的79岁)。我们秉承西南联大刚毅坚卓的精神,没有辜负父辈的期望,在祖国大地的各个角落贡献出了自己的青春和力量。

在惠老师大院住过的孩子有24个,也都成才立业,有诺贝尔物理学奖获得者、院士、放射学专家、理论物理学家、飞机制造汽车制造总工、儿科主任医、翻译家、钢琴家、音乐家、正研、副研、博士生导师等等。

1945年8月15日日本投降,1946年5月4日西南联大解散,长大的孩子们要回家了。既归心似箭,又不舍春城。

“你家(階)慢请了。”“不慢了!”低沉缓慢的拖音和温差不大的小城气候是那样的熟悉。“小滇票”,这是当地人给我起的外号,因为当时云南通用币制是滇票。我13岁离昆时说的一口地道昆明话,我为此骄傲。

再见了,被雨水洗亮的卵石,箅子坡,彩色的“金马”、“碧鸡”牌楼,西山三清阁,滇池,大观楼,翠湖公园,我永远怀念你,你是我的第二故乡,我们永远心向往之。