编者按

4月26日,本版刊登了我国著名超声学家、中国科学院学部委员(院士)应崇福先生归国途中的一封信,在科教界引起了一定的反响。

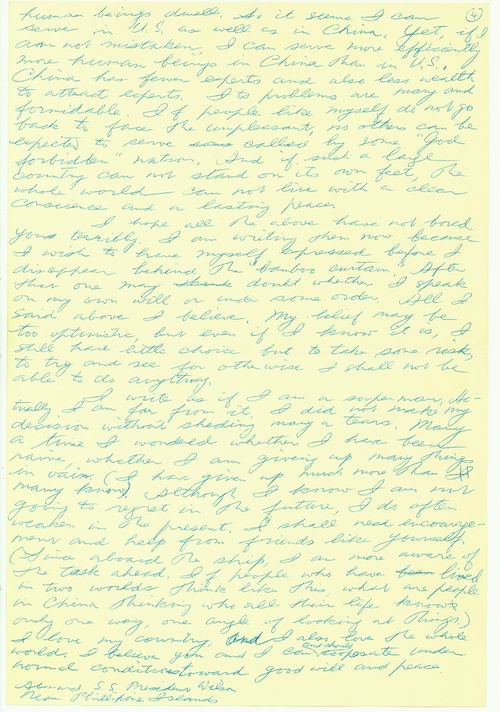

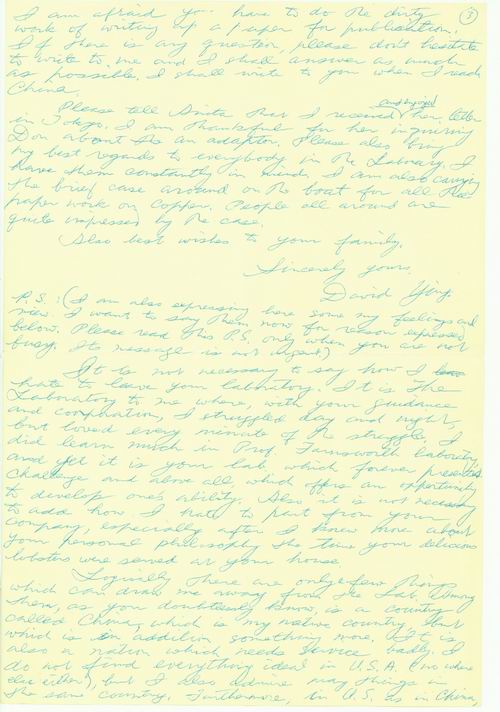

1955年11月底,应崇福谢绝美国师友挽留,由旧金山搭乘威尔逊总统号轮船回国。12月12日,在船行近菲律宾的时候,他写下了这封给自己在美国实验室共事的丘尔教授的信,讲述旅途见闻并申述自己选择回国的原因。

信中流露的朴素而真挚的爱国情怀令人感动,对今人、后人都极具教育意义。本版特遴选几篇中国科学院大学学子的文章,展现他们读完此信所产生的内心触动与感悟。

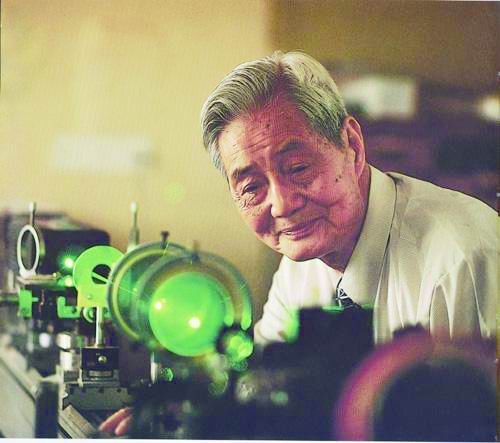

应崇福

应崇福信件原稿

1955年,应崇福归国前在美国留影。

矛盾的归国之路

1955年12月,威尔逊总统号轮船载着一群中国留学生途经菲律宾。在这里,37岁的应崇福先生写下了一封给导师的信。

时隔64年,或许就连应崇福先生本人也没有想到,这一封短短的书信,并没有随着时代的变迁而埋没在历史的汪洋大海中,而是再次来到了我们的视野之中。尽管它只是当时许许多多中国留学生归国途中的一个小小的片段,但从中,我们可以窥探出一个他乡学子归国时的形象与心境,体味到一种跨越时代的不同感受。

在我看来,整封信里最重要的部分是它的附件。在附件中,应崇福先生向丘尔教授袒露了自己归国的心境,并阐明了自己归国的原因。从中可以看出应先生对于归国异常矛盾的心理。

这种矛盾心理,根据具体的情境其实并不难理解。一方面,在丘尔的团队中,应崇福先生得到的不仅是一种与不同国家的人工作的友谊,更得到了一种“伴随着你的指导和合作,我夜以继日地奋斗,并乐在其中”的那种科学研究本真的快乐。我查阅到其他相关的资料,应崇福先生在到达丘尔的实验室前学的是电子物理,改行到丘尔处做超声,实属当时糊口所需。但在3年时间里,应崇福发表了3篇论文,不仅在组内站稳脚跟,还评上了副教授。自己辛辛苦苦打下来的基业就这么抛弃,不难推测出应崇福先生对离开丘尔、离开丘尔的实验室的不舍。

此外,应崇福的矛盾心理另一方面则来自于对自己未来的不确定性。对于一个30多岁的科研人员来说,他的研究刚在美国做得风生水起,转眼又要面对一切都还是未知数的新选择,这种心理上的落差的确非常大。

对于这种矛盾心理,我们不能过分地苛责。事实上,美国多年的学习让应崇福受到了西方理念的影响,而他本人的信也看不出那些普遍的“反美”情绪。这与其在美国的环境有很大的关系。在布朗大学读书期间,由于成绩优异且年龄又比大多数同学要大,应崇福先生因此在周围师生中有比较高的声望,没有受到种族歧视。并且,应崇福其实对于社会政治并没有什么深刻的理解,也不太知道国内发生了哪些变化。在担任布朗大学同学会主席期间,他并没有去着急宣传中国的进步思想,而是选择开办中国艺术品展,让更多外国人了解中国的文化。这其中包含了对中美友谊的纯真期盼。

然而,从应崇福先生的形象中,我们还是可以看出中国留学生的一种普遍心理——尽管有诸多不舍,尽管在美国有那么优越的条件,尽管未来是一个未知数,但依然选择回来,选择这个熟悉而又正处于巨变中的土地。我想在这其中支持他们的,就是一种中国人特有的最为质朴的爱国情怀,这是不论受到了西方怎样的影响,始终抹不去的骨子里的东西。此外,字里行间也可以看出为祖国、为人民服务的一种情怀。

事实上,应崇福先生没有辜负自己归国的这种质朴愿望,回国后他被安排到了中国科学院工作,为中国超声事业从无到有奠定了坚实的基础。

另外,值得注意的一点是,在信件最后,应先生写道“我相信你我能齐心协力,在正常的情况下走向至善与和平的未来”。在我看来,科学家是有国界的,这也是应崇福先生为什么选择回国;但是科学是人类共同的财富。不同国家的科学家实际上是为了一个共同的目标而奋斗的,这就是人类的进步。我想,一个30多岁的人能够在为国奉献的同时,胸怀宇内,这种超人的气魄和眼界实在令人佩服。

(吴周明,中国科学院大学物理科学学院)

大音希声 赤子丹心

应崇福院士是我国著名的超声学家。他在美国取得博士学位后,因美国的禁令而被迫滞留美国,在此期间已在超声学界小有名气。不过,当禁令解除后,他毅然婉拒了丘尔教授的挽留,回到了祖国。在接下来的数10年中,他日复一日地带领团队开拓进取,为我国超声学领域的技术发展作出了巨大贡献。

当年,应先生在归国途中给丘尔教授写了一封信,在信中仍讨论着超声学事业,并流露出朴素且坚定的信念。读完信后,我深深叹服于应先生“大音希声,赤子丹心”的品格与情怀。

我认为“大音希声”是最能体现出应先生的科研精神的。“大音希声”意指最大最美的声音乃是无声之音。这正契合应先生所研究的超声波领域,有声亦无声,无声亦有声。更重要的是,“希声”也正是应先生几十年如一日坚持的事情,虽然声音微细,但孜孜不倦,不断追求,终会将事情做到极致。在信中他提到,坐船期间,仍在不懈地处理数据、做着科研工作。在船上工作总要面临诸多考验,很可能出现晕船、发烧等情形,应先生也遭受了感冒“这一炼狱式的体验”,不过他还是“写下了大部分所知所想的内容”。

从中可以看出,应先生从年轻时起,就已经将科学研究工作渗透到自己的生活之中。这点让我很是敬佩。对比应先生,我现在已经在大学校园学习了一年半,虽然对科研工作也接触了一些,但我还是没有将学习生活和科研工作有机结合起来,有时候遇到一些问题也没有以科研的态度深入思考。比如我最近完成C语言大作业时,自己只是将其当成一个棘手的学习任务完成,总是以自己已做得很艰辛、不要太辛苦为由说服自己,未对作业中所使用的深层次算法进行再分析再研究。读完了应先生的信后,我认为自己需要调整,对现在的学习、对科学研究,真的需要将其变为自己生活的一部分来对待,哪怕是一个不起眼的科学问题。

应先生不仅在做学问的态度上值得我学习,他的“赤子丹心”更值得我学习。科学家的社会角色,就是为自己的国家作出贡献,而应先生同样也将其做到了极致。在给丘尔教授的信中,应先生解释了自己选择离开的原因:自己的祖国——中国已获得了新生,百废待兴亟需人才,即使牺牲许多。

为了这个极其朴素但又真真切切的理由,应先生坚定地回到祖国报效。正如他在信中所说“牺牲的比别人能想到的还多”。的确,除了牺牲优厚的待遇、实验环境,他还牺牲了良好的学术氛围,而回到祖国后或许还会“受制于某些规则”。后来也确实发生了一些不幸的遭遇,“文革”期间,他横遭批斗,被污蔑卖国。即使这样,应先生仍怀着一颗报国之心,坚持下来,仍然不断地工作、思考、研究。到了改革开放后,应先生更加忘我工作,争分夺秒,一直到近百岁高龄,一直到去世前,正如他所说的“像萤火虫一样工作,直至不再发出光亮”。

对比应院士平凡而伟大的人生历程,我不禁想起我们初入国科大与科学家班主任一起交流中科院的工作时,有些同学最关心的问题是进入中科院的待遇如何,将科研实验的条件、自己能做出哪些成绩放在其次。

当然,我认为我们不能去苛责这些先想待遇的同学,同样,我们更不能去苛责那些和应先生同时代未归国的科技人员。不回国不能说明他们不爱国,因为科研人员的社会角色,固然是为社会、国家贡献力量,但同样也要对自己的家庭、自己的生活负责。但是,这从侧面更能解释后辈为什么崇拜钱学森、应崇福等归国科学家的原因:牺牲常人所不能牺牲之事,立常人所不能立之决心,才能取得常人所不能取得之成就。

像应崇福院士这样的“大音希声,赤子丹心”的人,后辈奉之为榜样。或许,像我一样刚接触科研的人,需要的不仅仅是一个又一个知识,更需要的恰恰是这样的榜样。

(陆宇豪,中国科学院大学资源与环境学院)

科学家的另一种真实

1955年,应崇福先生于归国途中写下了一封信。信中那份内心的独白,跨越了半个世纪,让我看到了科学家的另一种真实。

从某种意义上说,这封信是上世纪50年代海外归来的科学家群体的缩影——在滚滚的归国热潮背后,他们经历着抉择、艰辛甚至苦痛。而支撑他们的信念是什么呢?我想,答案就在应先生的信中。

信中的主旋律不是感性与煽情,而是理性与坦荡。应先生反复询问自己的内心,最终决定肩负起对祖国的责任,并将之称为“不能忘本”。

一个人的爱国之情大多是在国有危难之时体现出来的。我想象如果我是应先生,在祖国百废待兴、陷入重围的岁月里,我也定会将个人追求放之次位,毅然回国,为祖国贡献自己的力量。

但应先生显然比我多想了一层,除了爱国之情,他还有另一层信念:希望世界和平,希望正义永存。应先生在中国和美国都生活过,与这两国都结下了深厚情感,所以他能分别站在两国的立场思考。他在字里行间流露出的不是对美国的敌意,而是对国家间能友好相处的期望。

读此信前,我以为科学家是以追求真理为第一驱动力的。因为追求真理这一目标,使得在科学的领域,国界不是那么明显,所以应先生与在美国的同事能通力合作、共同探索。但应先生信中也说,他在美国的工作不是为美国服务,而是为人类进步服务。相比于待在美国,去往中国,应先生认为他能为更多的人服务,因为中国的基础薄弱,对科技人员的需求更为迫切。无论阻挠重重,无论前途渺茫,他毅然前行。所以我突然意识到,科学家的信条也许有两个:一个是追求真理,一个是服务人类。而后者显然是被应先生摆在更高优先级上的。科学研究并非绝对纯粹地追求真理,因为科学如果要更好地服务人类社会,就必然会受到政治、经济、伦理等制约。有时候将个人的科学事业与国家事业相结合,也许限制了个人科学研究的自由,但能惠及更多的人民。

此外,应先生在信中对日常生活与工作的描绘,让我感到格外亲切与真实。应先生是一位懂得享受生活的人,船上的闲聊与娱乐、檀香山的椰子酒以及物美价廉的日本相机,无不流露着应先生对生活的热爱。拉近视角看,其实科学家也过着与常人相似的生活,有着与常人相似的困扰。只是科学家这个职业,让他们的生活多了份见识与思考,让他们的工作多了份神圣与责任。他们能在工作上绷得极紧,又能在生活中放的很松。一张一弛,是科学家的生活方式。

(洪语良,中国科学院大学天文与空间科学学院)

纯粹的归国动机

应崇福先生1948年赴美国留学,在布朗大学攻读博士学位,学习电子学。新中国成立后,他原本打算马上回国,但由于昂贵的船费以及美国当局的限制,直到1955年才被允许归国。

归国途中,应崇福先生给罗恩·丘尔老师写下了一封信。在信的文末,他向老师阐述了他谢绝挽留、提前终止合同归国的原因。

在我看来,首先,应先生是十分喜欢美国的科研环境的。美国先进的研究设备、导师对他仔细的指导、美国友人对他体贴的关照,使他似乎很难找到理由离开这个国家。实际上,应先生在美国留学时经常与外国人交流,而不是仅仅只生活在中国学生的圈子中,这使他很容易融入到美国的文化中。在1951年归国受阻后,他在友人的帮助下,在丘尔老师的研究室里面找到了一份工作,从事超声研究。在此后几年,他在老师的帮助下,完成了从一窍不通的门外汉到超声领域专家的转变,在该领域内作出了一些具有奠基性的工作。

1949年后,很多中国学生都是在爱国社团的宣传下决定回国的,他们大多认识到美国和中国是敌对关系,自己不能为美国工作而应该归国为祖国的建设作贡献。而应先生的归国动机则更为简单:爱国。他欣赏美国的先进,但更热爱自己的祖国。

所以,应先生归国只是因为他希望能帮助中国走出落后,能更加有效地为更多的人服务。虽然当时中国专家很少,用于吸引专家的财富也很少,而且有许多棘手的难题,但“如果连我这样的人都不回去直面这些困难,那么还有什么人会去为这个所谓‘上帝都禁止’的国家服务呢?”应先生始终将国家最紧急的需求扛在自己身上。

有人曾经将在海外流学的中国老一辈科学家划分为两类:一类是在新中国成立之后直接归国的,这些科学家为新中国的建设作出了很大的贡献,也由于大力宣传在国人中妇孺皆知;还有一类是在新中国成立之后依旧在国外从事科学研究,直到改革开放之后才回到祖国或者作为访问学者归国的。

我曾思考过这两类科学家,到底哪一类才算真正实现了他们的人生价值?

对于第一类科学家,他们实现了国家赋予他们的使命,帮助中国在新成立时站稳了脚跟,建立了基本的科研系统,对国家的贡献巨大。可他们中也有相当一部分人功业未成身先死,或在新中国探索发展之路的波折当中不幸成为牺牲品,或由于过度劳累没有看到出成果的那一天,最终未能较好地实现自己的人生价值。

而对另一类科学家,那些留在国外的科学家,他们在科学的前沿踽踽独行,为人类科学的进步作出了巨大贡献。在1978年改革开放后,他们也多以归国访问的方式为祖国建设作出了自己的贡献。他们也热爱祖国,但也许是由于国内的实验设备与科研环境不足以支持他们的研究,抑或对国内的局势有所顾虑,他们选择了等待。

我认为这两类中国科学家都是爱国的,他们人生轨迹的偏差可能是因为他们对于科研的理解不同。科学技术转化为生产力才可以实现其推动社会进步的价值,归国之后卓有建树的科学家也大多是参与基础设施或者重大国防设施建设的工程师,如钱学森、郭永怀等。而另一类未归国的科学家,如林家翘,其研究的领域是应用数学、宇宙学,这些领域在国外的条件更为优异。再比如王浩是国际著名的逻辑学家,这个领域在新中国成立之初并不急需人才,所以王浩也未归国。科研可以研究基础理论,研究基础理论的科学家对实践要求并不高,这使他们更加重视工作环境与科研氛围,而另一类科研是偏向技术层面,这些科学家需要通过不断地实践发展科学,这使他们迫切地想归国参与新中国的建设。

对于这两类科学家,评价标准不同,我们对他们的认知也不同,但是从人类历史上看,不管是走在最前沿推动科学事业发展的科学家,还是为了新中国默默奉献自己力量的科学家,他们都作出了卓越成绩。

(赵汪洋,中国科学院大学工程科学学院)

徘徊后的选择更令我感动

在“科学家的社会与角色”课上与全班同学一起读这封信时,我便被应崇福先生在信中流露出的内心徘徊而触动。再次完整重读这封信后,我对信中的每句话都有了一些自己的解读。在我看来,像应先生那一代归国科学家,之所以在今天被缅怀、被铭记,很大一部分原因在于,即使他们内心有徘徊,但在可以选择更有利于自己科研前途、更舒适的道路时,最终还是选择了国家。

也许有人认为,既然那些归国科学家有那么强的能力,他们理应回国效力。但是设身处地地想一下,当自己下尽苦功、努力钻研并获得成就时,又有多少人会心甘情愿、义无反顾地放弃享受成就而去艰难地重垦荒地呢?应崇福先生在信中提到“我在法恩斯沃斯教授那里固然获益匪浅,但在你的实验室里,总是会有新的挑战,更重要的是,这能给一个人提供提升自我能力的机遇”。我曾多次去研究所找老师,了解他们的实验室,以及他们的科研经历。了解得越多,我就越明白机遇与实验室设备条件对科研人有多重要。好的实验室设备对于实验物理、材料等实验科学家是至关重要的。如果没有精细的设备,再好的想法也无法得到很准确的验证,更不用说在科学前沿引领了。之前《档案》有一期节目曾讲述了白春礼院士刚回国时的科研状况,由于当时国内可以用在科研的经费很少,白院士经常骑着三轮车去捡一些电线等小元件维持实验室的运转。在国内外科研条件存在巨大差别的情况下,当年的科学家们仍然选择回国,这是一种多么令人肃然起敬的精神啊!

那时的科学家也会脆弱,需要鼓励与支持。应崇福先生曾说起他在美国7年多一直在一个大学里,几乎只接触美国知识分子,极少接触美国普通阶层。带着那种在优越生活条件下形成的习惯,放弃国外的一切,回到国家“重新开始”且前途未卜,这种选择对于大部分人来说都是艰辛的。应先生也在信中也提到“现在经常难免会软弱下来”,确实,那些归国科学家,内心可能也有这样的焦虑不安感,他们也是需要鼓励支持的。

读这封信时,我深深地感受到了应崇福先生那饱满的感情。在信中他是那样真实的一个人物。他的信可以说是那一代归国科学家的缩影:他们想要报效国家,让中国“独立自主”,但他们也有过徘徊不安,怀疑自己的选择是否真的可行。然而最终,他们克服了自己,带着一颗炙热的心,回到祖国,成为各个学科的奠基人。这就是中国科学家的担当!

(王雨辰,中国科学院大学材料科学与光电技术学院)

“家国情怀”这个词从此鲜活

读了应崇福先生的信,我才真正明白他回国的决定有多沉重—— 一个人要有怎样的情怀,才能将国家命运与个人前途联系起来;一个人要有怎样的勇气,才能割舍旧日的一切,踏上未知的路途!

我不想用简单如“伟大”这种字眼去概括他,就如同他在信中提及,他做这个决定,不是没流过眼泪,也难免软弱下来。他和我们一样,会在取舍中犹豫、彷徨。

按以往经验,我们在看科学家的传记时,对此的叙述都是一笔带过,更多的是一片溢美之词,仿佛这些科学家都是生来伟大的。但这封信却改变了我的看法。

其实,应崇福先生的回国,他要放弃很多东西,也许这一走就再也没有机会回来了。那里有他的恩师、知己,也有一起工作多年的同事,但恐怕再也不能见面了。这其中辛酸如人饮水,冷暖自知。但应先生依旧选择回来,历经辗转,踏上故乡的土地。我想,即使他重新选择,也会是同样的结果。在他心里,异乡终究是异乡,建设祖国的愿望终究会战胜现实的取舍。

我想这就是应崇福先生的伟大之处,因为并非所有人都有勇气迈出这一步。

以前,我只是单纯地想成为一名科学家,因为这是我的追求,是我所热爱的事业。在我心中,科学家是理想化的职业,追求宇宙真理,研发高新技术。但现在,我意识到科学家必须要承担来自国家与社会的责任。

通过这封信,“家国情怀”这个词脱离了教科书中的生涩与呆板,生动地走进了我的内心。

科学无国界,但科学家是有祖国的。那些像应崇福一样的科学家放弃了国外优裕的科研和生活条件,选择回来建设祖国。从“两弹一星”到“嫦娥奔月”,老一辈科学家在艰苦落后的环境中创造了一个又一个的奇迹。我想说的是,他们凭借的不是轰轰烈烈的“我要如何如何”的雄心壮志,而是朴素的“我要为国家做点事”的爱国热忱。

(王进,中国科学院大学天文与空间科学学院)