想写文阿姨有些日子了。

不敢断定,文阿姨是不是这世上唯一的除了阅读和写字,再没有其他物质和生活欲望的女人了?(除了必须的吃饭睡眠)

这些年总惦记文阿姨,不定期去看看,打电话问安,寄点食品,多于登门探望。我总会先问文阿姨您好吗,她总会精神抖擞用她多年不变的亮嗓音答道:“我很好啊”,那您在干吗呢,“我在工作。”

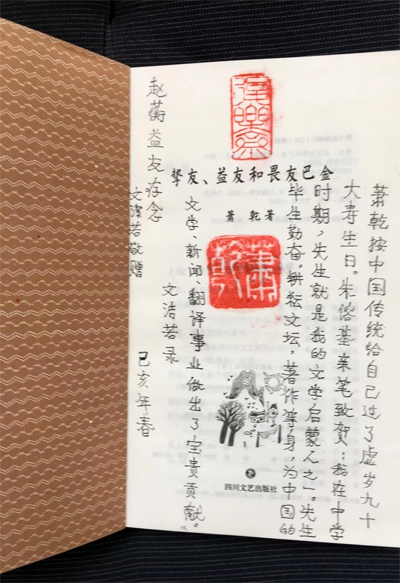

所谓探望,也就是立在距离大门几步远的她那张堆积如山(应该承认够杂乱的了)的书桌旁边,因为她的家根本没凳子椅子,更谈不上让来客有沙发坐了。来人多时,我们会前头后头围着,目光都集中在她伏案握笔的桌面上。老太太签书一定要工工整整写好多字,还要盖章,太正经八百了吧,也不看看接受她馈赠的有几个的水平能与她的著作译著匹配。

文洁若签书|彩铅|2019年3月14日

文洁若画像|圆珠笔 彩铅|2013年12月

文洁若画像|圆珠笔 彩铅|2010年6月

文洁若画像|圆珠笔 彩铅|2010年6月

文阿姨的这个固定坐姿,让我深信,即便是我们撤了,她仍然会保持这种在世俗看来亢奋的写作状态。而这恰是她快乐健康的动力。”

所以我为她画的有限的几张小像也多半是这个坐姿了。也有例外,陪曹小莉那次是海外来客专程到访,老太太总算转过身和人谈话,当然还是坐在这把紧挨书桌的破旧椅子上。那天,我捕捉了她正面的笑容。那年是2010年,文阿姨比现在年轻不少,正值夏天,她露出的胳膊还挺丰满的。文阿姨爱美,爱戴项链,出席活动还会戴上假发描上眉。是啊,她比我妈年少十二岁,相差一轮呢。这些年每次见到,她总要信心满满地说:我要赶上杨苡,还叫我告诉我妈要超过杨绛。杨绛先生走了,文阿姨的长寿目标又提升了,活过一百是起码的。

2019年3月13日晚上,收到藏书报编辑部主任张维祥发来微信,说他从石家庄来京了,要来看我,还要看看文老。我问你去过她家吗,他说有地址,我说并不好找啊,我为他犯难,又对老人家简陋的生活情状略微吹了点风,让他有思想准备。前日虽有点不适,想想好久没看文阿姨了,人家又是打老远来,未曾谋面,还是应该陪陪他。便决定开车去,约好在文阿姨家见。两会期间交通严管,我谨慎地从月坛南街绕过去,总算在木樨地复兴门外大街21号楼前找到了车位。

敲开门,不出所料,文阿姨还是在书桌前那样坐着,桌面上的书本堆砌得更了不得。屋里有两个访客,一位年轻的男士显然是微信号造句哥哥的张维祥,另一位干练的女士是南方人物周刊的编辑邓瑜,前几天还在电话里采访过我,立马便认出我了。

男编初次造访,女编来过不止一次,她有特稿任务压身,带来笔记本,要和老人核对照片。但此刻文阿姨赠书是必不可少的环节,我以为这是她最高的礼节。我进门这会,他们正处在这一场面:一位坐,两位站,俯首等候文阿姨题词。今天老人坚持要在每本书上抄下朱镕基对萧乾的评价,自然轮到送我书时,又照样抄了一遍。

这位曾经的国务院总理写道:“萧乾按中国传统给自己过了虚岁就是生日。朱镕基亲笔致贺。‘我在中学,先生就是我的文学启蒙人之一。先生勤奋,耕耘文坛,著作等身,为中国的文学、新闻、翻译事业做出宝贵的贡献。’”

文洁若在藏书报张维祥掏的书上题词|萧乾的英文著作《CHINA,BUT NOT CATHAY》,1942年出版。作者署名HSIAO CH'IEN,真实反映二战中国战区的实况,极具新闻价值。

签书同时,文革话题是文阿姨每一次都会说的,这回提到红卫兵给文化界哪位被剃了阴阳头的事。我们是可以跨越时空五十多年继续保持缄默,但在这样狭窄不堪,几乎到了家徒四壁地步的空间里,我却强烈的感受到正义的力量人性的光辉从来没在这泯灭过。

文阿姨题签萧乾作品《挚友、益友和畏友巴金》

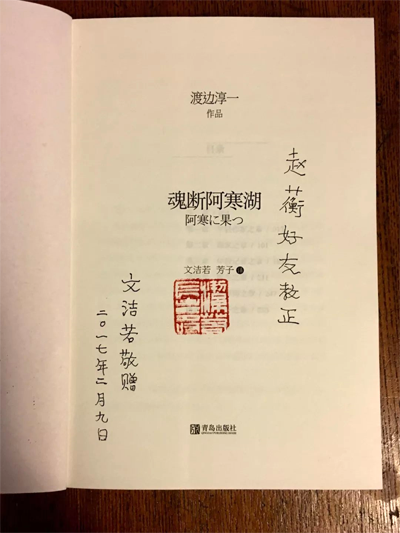

文阿姨题签她的译作《魂断阿寒湖》

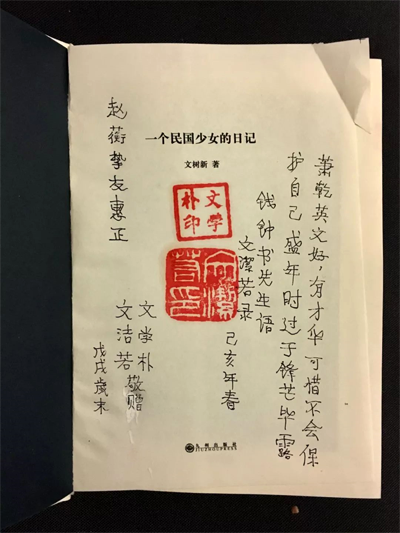

文阿姨题签她二姐文树新作品《一个民国少女的日记》

看他们忙着,我到一边悄悄帮文阿姨收拾床铺,收捡垃圾,企图能给这位在旁人眼里实在孤独无助的九十开外老太太,腾出稍微利落的地盘,让她舒服一点。我看她那样专心,没注意到我,却没料到,当我将两只垃圾袋扔到门边时,文阿姨突然发话:“你可别给我扔啊,我都有用。”

天啊,刚刚还向人夸她比我妈随和多了,这下完了!

文阿姨全名文洁若,是我国健在的翻译家前辈之一,日英文兼通。那天在她众多的纸物里,看到的我认识但并不懂的日文字码,一点不觉得奇怪。

也是这天我接受了文阿姨一个任务,她看我给她画像,夸我画得比她儿子萧桐好(其实一点不好,太匆忙了),便表示希望我画一张年轻的萧乾,所参考的放大黑白老照片就摆在床边的旧桌上:二十九岁,摄于欧战时节,这位大陆唯一的二战大记者帅极了!

只可惜尘埃满框了。

1997年陪爸爸妈妈拜访萧乾伯伯留影

写于2019年3月17日重感冒中