记忆都是点滴的,散文家会将其中的一些汇合成“小溪”;小说家从溪流扩展到河湖捞到了大鱼。并且告知读者,生活像海水,作者不过是守着“文字杆”,在等,等一等文字的机缘巧合。

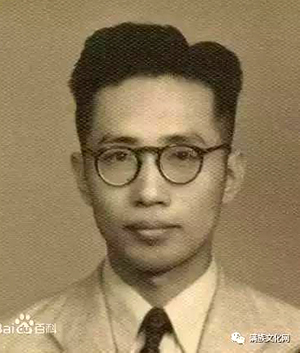

青年童诗白

【1】公主

我对父亲的第一缕记忆,是他把我放在膝盖上,我觉得自己勤学上进(这当然是后来的附会),高兴之余,他把腿忽然垂落,我就像滑滑梯一样落到地上。我记得那个乐颠颠、忽悠失落,心还在颤抖。这是一个原创的游戏。作为教书先生也持家,在我刚来到这个世界,他是唯一陪我玩的人。他不像有的西方人那样教育孩子,让其以为父亲伸开手臂会接住,然后直接从高处摔到地上,接受人生的第一个教训。那可真够恨。父亲喜欢平和,和平。那种狠的教育将在孩童心上刻写“他人是不可信”的痕迹。父亲叫我“公主”,我这个公主无论务农放牛、当工人在他眼裡一样是“公主”。他讽刺起人来,也让我心喜。所谓家和事成,除岁佈新,全是他这电学教授关注的事情。清华园里要选一个管家能手教授,他应排在前列。

【2】羔羊皮

父亲拉小提琴时,我坐地上,对音乐还无感觉。大约听得不耐烦了,忽然发现那件大衣里头的黑羊羔毛,那是我有生以来,第一次见到的“卷发”。那时,寝室内有个高个煤炉,那种煤烟味,我终生不会忘记。他站在火炉边练琴还穿大衣,足见北方的寒冷。冬日的窗户每年都用一种柔软的纸条糊著窗缝儿。那件大衣,表面旧,内里华贵。我听音乐之馀顺手就从毛皮上拽下许多卷毛。炉子边,围着铁丝网,大约怕小孩摇摇摆摆走路会磕碰到炉火。高炉代表我们生活中的“铁器时代”。那也是我第一次见到铁丝网,在缺少玩具的童年,铁铲子、铁钩子都可以用来挥舞。我知道闪亮的丝网可以钩住许多东西。

【3】乌发

父母生我太晚。晚到他去买炉子,店员喊他“老头儿”。我至今觉得用词不妥。就叫“老伙计”也行啊。他从清华出去又回来,应该算老友重逢。之前,照片里他的头发乌黑耸立,好像上面有一只无形手,把一片反抗重力的青丝往上提拉。等我有记忆时,他的头发渐渐像毛刷后来变成了“毛状纤维”,到晚年就无须理发了。

1951年,童诗白、郑敏夫妇在纽约家中

我是童家的长孙女,他似乎没有重男轻女,也没有特别的压力在我身上。童家人的规矩是对儿子苛求责备,对女儿多表扬讚赏。晚年父亲说过:“养女儿得济”。想到这话,我就想把眼泪串起来做成泪珠项链,给他老人家。

【4】李叔叔

有一阵子,他和数学教授李克群叔叔一起研究用梅花针叩击皮肤,以图刺激头发生长,可惜没见效。也许,他们不会运用手腕子的巧劲,反正,李叔叔后来有些像爱因斯坦,头发全部向后撤退,相对于“无”的还是“有”,两侧呈飞扬状。父亲头髮似乎形成一个小岛,适合被称作“一小撮。”李叔叔是我见到的一神人。能把全家运筹帷幄送到美国,那是在签证极难、开放初期,商业浪潮之前;绝非今日的“裸官”风潮。李叔叔对自己每一个孩子的前程都仔细佈局、耐心引导、教育,他是一流的教育家、大能人、具备战略家的眼光,颇具北方人的狭义豪爽。在他心里,只要努力,天下没有不成的事情。美领馆数次拒签(全家都走了,移民倾向自然严重),可这怕什么,高人,最后高高兴兴到美国与家人团聚。李叔叔买过好几把小提琴,为了自己生在美国的后代学琴。他有奇特的教育方法。也曾进山修炼高端武艺。

他和父亲是老乡。相比起来,父亲的主要精力放在教学而非子女。对于我们,父亲早年是随意放任式的。但他也的确关心我,这体现在他会不定期的给我起一些外号,这里当然不便透露,但通过这些很亲切、世俗的称呼也反应出他对女儿的看法。我只能说,这样的教育,超越了书本。

【5】必须发言

那年,人人过关,人人都必须“提意见”。你要不发言,就不让回家。我父亲想说一些词不达意,比较冷的,就提了一条:“为什么不让看有关生活类的外国杂志了?”他大约记起在纽约时,寄杂志给我祖母,那里面有许多编织毛衣的图文介绍。60年代后期,我也翻找出旧画报,照着织毛线衣、围巾、袜子。厄运总会结束的。老人们讲那是子丑时交换,无论如何要忍耐。我在情绪低落时,那画报上的美女也就是类似词不达意的迎接“美好”的启示。

【6】名字中有这个字

父亲当年没给任何领导提意见,也没提到过加入“组织”。他始终是一介“白丁”,也许与他叫童诗白有关系?联想起,我原单位一个同事曾说,“咱不会当领导还不会当群众吗?”我们又说起,历史上,第一个从“群众”跃升为宰相的好像叫吕蒙正。宋朝人。后人给他的评价是:为人宽厚质朴,素有重望,以正道自持,遇事敢言。之前的几条,有修为的人都能做到;这最后一句,很关键,很难为。父亲只短暂客座深大系主任,长期负担基层重任,费力、辛劳、最不得大自在。满屋子坐著教研室的同事,那时的编制也比较庞大。我知道大伙心里就一句“这会议怎麽老开不完”。那是一个特殊时期(开放初期),父亲过度投入也必有缘故。无奈时,事有不如意,更须忍耐心。

【7】靠边站

有些年,清华“108将”里,估计他是唯一没有挨过批判的。也许有过小小不言的几句。“逍遥岁月”就在家裡每週组织包饺子。他要求的数量之多,我握两把菜刀剁白菜(想起双枪老太婆什么的),手腕子酸疼。爲了味美,放入一大瓶盖的味精。同学汪真进来,看见,吓一跳,“哎呦喂……”在最最不需要工作的时候,他学蒸馒头、学游泳,后来患一场流感、大病一回,昆明湖的训练计划半途消解了。我其实不知道他对那场风暴究竟怎样想的,只记得武斗时,他说,井冈山广播站用的功放还是喇叭是我们家搬去的;他也刻写蜡板多半以为字迹书写得挺漂亮,如今经过主楼我仍能回忆起各种特大号字迹和粉绿蓝黄纸张飞扬如帜的氛围。有人跟我讲,那期间清华对教授突然袭击的“考试”,你父亲考第一。那不过是有人要拿这些老教授开涮,看教授的“笑话”。考得好不能说明任何问题。不过他在美国只用三年时间完成硕博连读,拿到学位,的确够神速的。还因为他出身读书人家,无历史问题,不是当权派,人缘好,好到人家都懒得斗他。这就是我的父亲。可后来他阅读巴金的《回忆录》,哭成了那样,“革命”这门功课,可比摆弄公式,让他伤神多了去了。

【8】安乐邨

我到上海在胶州路袁以蘩阿姨家小住。父亲写的“介绍信”。那是21世纪前的一个夏天(也许就是2000年?),袁阿姨说,你的背影很像你奶奶。我问:“我爸那时是怎样的?”“他是‘孩子头’。”一日孩子头,一生都想当孩子头吗?他习惯这样吗,还是他一生都喜欢热闹。从30年代起,他结交各种谱系的人,这可是真的。他喜欢于纷繁芜杂中来一点精神守望——比如每年校庆后在家裡组织音乐活动。我们要准备罗宋汤、还有粥。父亲总说来一锅汤来一锅粥再买些烧饼。完全不搭调的午餐。茅元先生、资深权威资女士、陈平叔叔、丁晓燕、虞伯伯,还有一位姓赵的作曲家,清华园里的“爱乐教授”等等。屋里挤得像集市。客人们也带来许多菜肴。除了音乐,常听口才极好的资中筠女士高谈阔论。这些也许都是“安乐邨自由玩耍作风”的延续。教书先生,阅人无数,也易恃才傲物。但想想看,上溯几代人,哪一家最初的读书人,不是从田畴走出来的?我舅舅提醒过我。这样想,中国的知识分子就不免带有农业大国的独特气质。几经乱世,脱胎换骨,也还是秀才怎样十年不成。我干妈曾讲,“你爸爸,就是见到卖煤、卖菜的人,也都点头哈腰的,‘您好啊!’‘谢了您!’”文革时期,教授的单元房必要“开放”与另一家合住,以便思想改造和生活改造同时进行。隔壁屋裡吉阿姨临产了,丈夫在干校无法立刻赶回,我父亲用自行车连忙运送到校医院,结果,母子平安。这就是我奶奶教出来的“好人”。可我爷爷,曾说过他“滥好人!”听到这话,我才明白祖父有多厉害。这世上,好人寥寥,还出了个“滥好人”,我心无奈。

【9】周崧叔叔

同住安乐邨的周崧叔叔告诉我,当年,我父亲背起他,在一片屋顶上边跑边唱“大刀……向鬼子们的头上砍去!……”可以想象,他唱起来一定上气不接下气。唱歌不是他的强项。30年代,日本人来了,我祖父母不得不举家南迁,我有两个叔叔出生在上海。

周叔叔后来长到一米八多,父亲只一米68,这个历史的镜头在我脑海里无论如何复原不了了。父亲和叔叔们都说周崧是个天才。那么,我也认识一天才,想起来,是那么回事。他在中央乐团拉小提琴、任乐队团长,忽然就不干了。从此开始养蜜蜂,成为养蜂业的开创者。可另一方面,人是人,称谓是称谓。天才,对于有的人来说,是个高频词彙。Lang总爱讲,某某genius,某某geniusalso. 听来听去,All genius. 。天才仿佛是个昵称。要说到勤奋度——又是那句俗话,天才是99%的努力+1%的灵感。我想,那麽牛也是勤奋的天才;它也会灵机一动来了灵感,比如踩你一脚,发发疯什么的。所以,我更在意父亲和周崧叔叔的友情,那才是百年难遇的。

【10】孝道

LUCKJAN的爸爸,大约是第一个叫我父亲“大师”的,“大师”不在约8年……她父亲坐在窗前,我从门口望去,感觉大师就应该腰板挺直,气场还在,那该多好!LUCKJAN的老爸只小“大师”一岁。一天我提及某人,妈妈说,“好,有什么用啊,人都不在了。”我和LUCK JAN都和老人一起生活,也都自认为是非常孝顺的。我们这一代是这个国家最后一代可以讲孝道的,仔细想想这就是中国式末代“孝道主义”,未免落伍了吧。要说西方人,慈善穷人,未必照顾自己家里的老人。这中间的原因,国情不同,不必细言。

【9】大礼堂

50~60年代中期,清华大礼堂每周末有电影。电影票有红黄绿白蓝,很粗糙的纸油印气味。大礼堂雄浑的圆屋顶和通往地窖式的卫生间以及旋转阶梯,是我最初见到的第一流的豪华建筑。另一建筑要晚些——老莫餐厅。今天看来,两者皆为不逊的美苏建筑遗迹。不久前,原杂志社的编辑让我带他“游园”(清华大约也算北京一景点),见大礼堂门前,石柱上雕刻的大理石花纹,很精美,美编说,你看,这种老式建筑,石头都是安静的。他说的“静”就是历经日晒雨打后,建筑才有的表象。有历史感的人,也有一种特定的“静”的情绪。

【10】看电影

睹物思人。当年,只有父亲每周末带我看电影。那时,时常放映苏联电影。见到类似老虎要吃人的大事不好,我就出溜到椅子下面,等惊险过去了,再“浮上来”。这习惯一直保留到现在,我会扭过头问旁边的人,“好了吗?”“那些残忍的镜头过去了吗?”

【11】自行车

他骑车带我,我斜倚在横梁上,在开演前最后一分钟赶到。我的手,还很细小,放在车把上,就在捏闸时,夹住了。我该痛哭吧,可惜不记得。只记住,自行车把的正中间有个钢印,上面有一串数字。这辆德产自行车,每一辆都有出场号码。文革后,父亲凭借那个号码,提交书面说明,那辆车,钢好、非常轻,又回到堆满破车的楼道里。也许是倒轮闸。不对。既然我的手被夹住过,也许就不是?这是记忆与倒轮闸之间的推理。

【12】抽屉里

父亲离去后,我打开他的抽屉,有那么几秒停顿,之后,我忽然感觉他有“收藏癖”。这世界,有人狂热集邮,有人收藏贝壳,有人珍藏珠宝,有人从外头捡回“垃圾”。父亲“收藏”的只是大量日用品。也许该叫有备无患更确切。他把杂物分门别类。图钉、铆钉、别针、松香、焊锡、电线、尺子(各种型号)、镊子(不同式样)、钳子(大小有别)、赶锥,铅笔,橡皮,胶卷,邮票(各种面值)、信封(不同颜色、平邮、航空),还有称量信件的专用称……几乎没有单独的,大量备份。他有个“日用百货+五金杂货店”,还真不是简单的集纳达人。在各层抽屉的检索过程中,我打开一个瓶子,见到有几颗类似化石一样的牙齿——原来老掉牙的牙齿如树根状深长,这简直就是医学标本。他为什么收集自己的牙齿呢?想来想去想不明白,忽然觉得这是一个让人不寒而栗的素材。

【13】图章

“用完请还童诗白”。廉颇老为人称道的赞举,到了父辈这一代,就是看完了书请您还回来。他在50年代刻了这样一个图章。印在打开的第一页。这麽清晰、近距离的提醒,多数人一定“完璧归赵”了。但也不排除把扉页撕下不就得了。窃书都不算偷,借书不还,意味是爱书,钻研太刻苦。到了我辈,几乎书概不外借;到了下一代,还有几人阅读书本,看看网络,就足矣——图片主要,外加章节稍许。

【14】掌门人

一个人幸运是不是指有道缘,再遇高人指点,即可顺利走上正途。清华在“十七年”是不是有个神仙会?短暂时期也许还有“裴多菲俱乐部”,后遭批判。这些都不在他关注范围内。全国电子学教学的掌门人,他可算其一,对另一位——西安交大的沉尚贤先生他非常尊敬,沉先生是有仙风道骨的学问家。父亲抛却土木工程,选择电子学,关键遇到联大的马大猷教授,恩师指点,给了不轻易给的最高分,那就好比遇到了“电子学”的盟主。我这样思考问题,真是不知顾忌的世俗了。

【15】“通才”

在一道教圣地,路遇买佛老纪念品的人,他说买一些等你刘阿姨(刘君若教授)来,送给他。我问,刘阿姨是基督徒,这佛家或道场的,合适否?他说,对于信徒来说,各种信物之间都是相通的。完全就是串联电路思维。刘阿姨算是通才,可是多数学者都是吃牛角麵包,钻牛角尖,才成为尖端人才的“牛人”。宗教更不必说了。一支一派,都是遵循不同理论的“组织系统”。这些天地相通才可明晰的道理,我都没跟他老人家讨教过。遗憾了。

【16】刘君若

刘君若阿姨喊他“学弟”。他比她大好几岁,学多了,就成“学弟”了。那年,君若阿姨以为清华校庆百年,从美国飞来,可惜记混了。虚岁一年。春天小住我家,我留她老人家,我知道父亲生前钦佩她的个性为人,暗自称她“刘闯”(绝无贬义)。这绰号也只有家人知道。这位汉学家、学者,实在厉害。她爲了中美文化交流无论大事小事都付出,最后连房子都丢了,晚年的生活相当窘困。她是开放后,第一批“回来”带学生的。尼克松访华当年她就来北京。找到清华17公寓,父母和她这洋派的学著在我眼中反差极大。聊天、合影过后,我们送她走出小院门,她回头跟我讲,“大小姐,你一定要来美国看看!”1972年,美国在我心中,好像在另一个星球。冷战期间,她独自前往前苏联考察,过海关时,苏联人见她携带如此之多的音乐磁带,酷爱音乐的苏联人认定这爱乐人一定是“好人”,没问题,就允许她过关了。恐怕刘阿姨是冷战期间华裔美籍女教授最早见到前苏联状况的。而此番她再度来华,学弟已然不在了;又隔了两年,接到她妹妹的电话,刘阿姨也匆匆离去(20120924)。在与不在——大约是哲学的终极问题。“学弟”和“学姐”都到了另一个世界;音容笑貌尚在眼前。

记得妈妈跟我讲,当年刘阿姨决意留在美国没有回国的主要原因是,美国可以天天洗澡。估计这是个藉口。刘阿姨在那边发挥的作用比回国要大。开放初期,懂汉语的美国人不少是她教出来的,有政府的高官、东亚系的教授,马兰的丈夫罗福林教授也曾经是她的门生。1971年,她在康奈尔大学参加会议期间,亲自录制赵元任先生的吟诵录音,后来无条件地贡献出来,才有了《赵元任 程曦吟诵遗音录》——国家级非物质文化遗产项目——2010年由商务出版社出版。

刘阿姨是个无所不知的“怪才”,我太喜欢她了,要是整天和她在一起,感觉自己的智商会忽然拔高!

【17】“老师”

那年,父亲在协和做眼科手术,惊动了我领导、同事前去探望,买了最好的茶和点心。父亲亲切地道谢~~挨个称呼“郭老师”、“冯老师”、“蔡老师”……我们笑作一团。还把冯媛丈夫的名字和王若望弄混了。那时大家还都很年轻,父亲叫她们老师一定有缘故的!对了,说起来他是最先称呼人家“老师”的,那时候全国人民还没懂得很好地运用这一尊称。冯媛跟我讲,童先生的京腔真正宗,就像讲评书的。若干年后,父亲又病了,我的领导张朔、池雨花与王驰、郑鲁南、蔡一平博士还有谁谁一屋子朋友同事来家中探望,他忘了称呼各位老师了,我觉得,一个人是在生命的过程中渐渐疏离了幽默而非搞笑;哪怕这是与生俱来的天赋。

【18】洁癖

妈妈告知,当年每从外面回来,他总是匆忙冲入厕所。那会儿,还年轻呢,没有前列腺问题。我想,或许有些洁癖,不愿上公厕。而他上课,上午要是最后一节一定会拖堂,总怕讲得不够充分,下班后必然飞奔回家。但他也会路遇某人,就“定”在那里,车子矮,两脚站地,聊个没完。有点洁癖很好。可惜到了后来,在床下、桌子底下,见到许多饼干、馒头渣,我愧疚极了。一个晚年目盲的人,无需四处奔波,总是尽力照顾自己。父亲以一种手舞足蹈的方式开门、关门、开灯……然而许多东西从指缝中漏掉了。比如,针线,他会大声说,你们真不知道,没有眼睛的人有多痛苦!“眼睛坏了就无须洁癖了。”“你不懂,人家说的还有精神洁癖嘛!”

【19】习惯

好习惯,如每日记账、日志,就是留给他一丝光亮,他也用来如此鞭策。

【20】管窥

看了又看,忽然说,“你脸上的痣……怎么……”;我说,“您不是瞧不见了吗,怎么能看见这个?!”原来,青光眼的视野忽略掉了绝大部分,却聚焦于一点:无论优点还是缺点。

【21】糟糕透顶

我们聊起,在礼堂看电影,有一男子总侧脸,邻座女的说,看什么看,流氓!那人无奈地说,我的眼睛、我眼睛这样才能看到电影呀!这一定是个糟糕透顶的笑话。

【22】衣饰

每次到协和复查眼睛,坐公交,一定会有人给他让座。后来,又一次住医院,护工来了看了一眼道,“哎呦,这老先生怎么长得像王爷啊!”他可以教授样、老师傅样、甚至也有些个皇亲国戚的样子。穿什么衣服就什么样儿。也不知骨子里到底是不是很考究的人,但适应力极强。国民党、共产党、国内国外,一个能适应各种社会状况、能有饭吃、有身衣服穿,也能凭本事服务人民的是怎样的人?我选答案一:科学家。

【23】等车

科学家应该不迷信。可是,我清晰记忆,小时候,他带我进城,只要一出清华小西门在通往331蓝旗营车站的路上(起码要走15~~20分钟,那条路,两边有白杨树和小树林,越发显得路漫漫且修远兮)他就开始急行军,我要颠颠地小跑。要是到了车站,恰好赶上了,则喜,错过了,似乎预示出师不利——也难怪,每小时,只发两班车。记得一次等车时,他跟我讲,还是登山的感觉好,经常登山可以长生不老。80岁那年,我陪他到杭州开会,然后同游普陀山。记得大轿车要开到船上渡河,河流上乘车我又想起小时候等车,和如何避免等车的往事。其实,如果把自己设定为等车达人,往往到站就有车。这话也没来得及跟他老人家讲。而那条路,从50年代到现在原封不动地存在,也实在是奇了怪。

【24】必转

1942年,父亲毕业于上海之江大学土木系。他与我童年发小齐悦的父亲齐老伯是校友,齐悦后来是我亲戚。我叫她大嫂。小时绝没想到。且说当年毕业后到黄河水利委员任绘图员,食不果腹,又兼职其他工作还是不行,毅然决定再读一学位。那时期,读第二学位的人恐怕不多。进联大,以试读身份,考过了才转为正式生。也就是盈虚消息总有天时、地利的缘故。为了前程,他彻夜赶课程,才有了后来的一切。要是他一直绘图,最后可能落得家居赋闲。可那个年代,景气再低迷,学生也不会好高骛远。我总觉得那时代的人,修养太好,如此一个时代的精神还属于于联大——这是那一代人的归属地。现在这一代小孩也有归属地,则是:手机来电归属地、电脑IP地址归属地。

【25】刷牙

他晚年,一面刷牙,一面说一些绝不低俗但也不甚文雅的话。而且反复,总在这样的时刻重複一句话。估计想起了什么不快,就着泡沫漱口,一遍又一遍,顺水流走了……

【26】旧址

1955~1962年,我家住新林院62号乙。对门“甲”家,后来我家好友朱紫梅告知我才知道——是耿耀西教授一家。又得知,62号,原住户是政治学家、民主人士张奚若教授家。这情况是刘君若阿姨回来时,张奚若的儿女聊起的。50年代,父亲的薪水还延续中国传统理念,万般皆下品唯有读书高。高出一般市民收入,约10倍。今天说出那数字来,低得吓人,但这样的倍数差距,到了当今,又恢复了。除去50年代末至文革前,他后来的工资与工作付出完全不相符。好在父亲懂持家、节俭。虽然没正儿巴经教育我,可身教了。每次我一出屋子,他就去关灯。并戏称我们是:“走哪儿,哪儿亮”。我不懂事,说:“葛朗台!”他也不生气。不当家怎知柴米油盐贵。他从小缺食,因此懂得衣食自谋,懂得福禄不是天上掉下来的,懂得孝悌忠厚。懂得在美国旅行,卖票的说,“没有”。他一生不吭塞给对方,钱,票就有了。我妈说,那是新婚旅行。

他们回国后住的这第一个地址,已在时代风云变幻中消失了。我多麽想念那高耸的老树藤、那样的院落篱笆,那些哀婉的词语都应该写于那样的宅院。

【27】祖父母和父亲

话说,50年代,祖父来京开会,也一定到过新林院62号。但那次,很不幸。他在北京感染了脑膜炎,几乎丧命。昏迷中,见我祖母一直守在身边,跟他说话。原来昏迷的人,只与外界隔离、活在自己的世界里。父亲后来病重时,我曾幻觉,那高墙上有一扇暗窗,我的祖父、祖母各坐一边,忽然风起窗开了,他们要把父亲拽到墙那边,那窗从此关上再也不会打开了。如果我们的气力大,父亲又会回到这边床上。不知多少个来回,感受相当逼真。明知不可,但欲强求,这种心情堪比仰天悲戚!

50年代祖父到北京患病后,久居南京,从此哪儿请开会都不去了。之后,又一打击也非常严重,没过多久,我奶奶故去。祖父55岁作为鳏夫吐有名言——男人也应守贞节。这,恐非戏言。记得父亲从南京奔丧回来,经过窗前,母亲看到那种平静而阴鬱的神态,那是一个家族发生变故的时刻。祖母去世不久,祖父又患重病。幸好医治及时,回天有应。在家运衰危时,这个家有没有人会焚香祷告神明呢?我想,他们都是科学家,相信科学。但在希望最渺茫时,父亲也念叨过,“祖宗保佑!”

那是远古萨满人图腾的方式也是原始民族后人残留的神秘意识。

【28】打油诗

在一个小本上,他写几行打油诗,多半是对家人的“讽刺与幽默”。以语言“速写”,抓住一些神态,大肆夸张。他从来不觉得日常生活有多么神圣,也绝不喜欢英雄式的假崇高,缺乏一些高、大、全意识。能拿家人开开玩笑,这个家的气氛就是健康的。这一点,在他恋爱时,一定没有暴露出来,对于俗文化的喜欢,是他的特点之一。那些笔挺的西服、黄昏落日的伤感属于青年时期的摄影作品,他把母亲年轻时的姿态很好地留影下来。我以为,能大俗大雅的人,心里还有什么放不下的事情。“放下、放下!”记忆也需要放下。

【29】人生伏笔

在他走前,家裡很有音乐气氛。音乐是人世间无形而使人感觉最温暖的怀抱。1962年,第一本书出版后,出版社寄来200~300元稿费。这在当年是个数。李叔叔建议他买钢琴。他们一道进城,竟然用三轮板车驮回一架二手老琴。斯坦威的副牌。音色美妙。记得一个有明月的夜晚,我从床上爬起来,把它打开,欣赏黑白键盘,内心非常衝动,似乎它们要指挥我的指头动作。但后来才知道这钢琴不是为我淮备的,好像做文章一个预留的伏笔。钢琴演奏需要高超的技巧,可不是一日之功。李叔叔的女儿李运生以她丰富的表现力、和乐感,在70年代吸引了来我家满屋子的四中男生:是陈捷带来的,有唐晓峰、赵振开、一位姓张的高个子,等等。再往后,这琴声引起对门清华高才生陈晓茁的注意,也不单单弹琴了,晓茁和运生后来结为伉俪。我以为这架钢琴肩负神奇——是艺术与人生的“红娘”。我小孩,也因此学了音乐。埋下这时间伏笔的人是李叔叔和我父亲。

【30】床

我要深夜写字,就会想起父亲。很长时间,他都一直写教科书到天亮,然后赶去上课。聪明的人,怎么会这样对待自己呢。要是再活一回,我会对他讲,您一定要早些上床歇息。我于是又为了汉语的王道,产生纠结,休息、睡觉,似乎又都是一些暗喻。那就说,还是晚些睡吧!更晚一些睡吧!这个清明节,我梦见,清华17公寓、15公寓、16公寓中间的那块空地,我们从前经过的地方,有许多空床陆陆续续堆到了一起而且都是单人板床,竟然堆成了一座“床山”。耳畔响起了交响乐巨大的轰鸣声。醒来后才明白,那些住在老楼裡的长辈们,留下了如此之多的空床,他们纷纷走了……这是一个多么合情合理多么清明节的梦境。