1939年4月30日,身在英国的夏鼐写了一首打油诗给刚回国的一位好友祝寿:

经济史家推老汤,十年计划何惊皇!

三十犹是处男子,不知何日做新郎?

这位好友“老汤”便是经济史学家汤象龙。这一年,他三十岁,而立之年。

虽然此前负笈海外多年,但汤象龙对孔夫子讲的“三十而立”却是十分看重。在三十岁生日这一天,他特意跑到昆明城里照了张像,送给与他合住在城外落索坡的清华挚友兼中研院同事梁方仲,并在相片一旁郑重其事地写道,“方仲我兄存念。象龙‘而立’纪念敬赠,廿八年四月十二日。”

笔者所藏汤象龙签赠梁方仲相片(1939年4月12日)

相片中的汤象龙英武挺拔,倒真有几分“处男子”之风——当然,这里的“处男子”,是鲁迅《雪》中那种所谓“极壮健的处子”。早年在清华就读时,汤象龙便酷爱打网球,由此培养出一副健壮的体格与极强的行动力,同学牟乃祚在毕业赠言中便写道,“三年来认识了汤君,无形中得到一种力。我想国人颓废不振的恶习,正需要多得几个像汤君这样‘肯干’而又‘肯从实际干起’的人来打破。”事实上,前文夏鼐打油诗里那句“三十犹是处男子”一方面自是好友之间就婚姻问题的揶揄之词,可另一方面却也多少道出了汤象龙在学术上那股“肯干”的勇猛之气——试问,哪个姑娘又会轻易嫁给一个有着皇皇“十年计划”(对整个中国经济史的通盘研究)的学术青年呢?而从汤象龙的中研院同事罗尔纲的回忆中,我们更可料想出他为何直至三十岁仍是单身:

每天上午,总有一个挺拔的青年影子从我的工作室窗前掠过,带着沉重的脚步声向后院走去,表明是一个意志坚强赶往岗位的人在走路。这人便是汤象龙同志。他从没有入过我的工作室谈一句话,还不单是他严守他人工作时间不去打搅,而更由于他自己在走路的时候也一心想着工作。

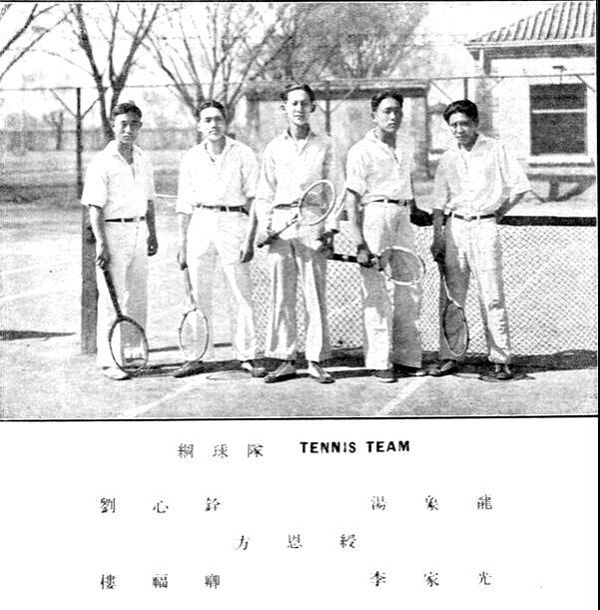

早年效力清华网球队时之汤象龙(右二)

可吊诡的是,恰恰是婚姻上的这种“处男子”之身让汤象龙在三十岁之后竟意外中断了自己的“十年计划”,甚至是整个学术生涯。回顾汤象龙的人生轨迹,我们不难发现,三十岁前后差不多可算作一个转折点。前三十年,汤象龙先是在清华深得老师梁启超与罗家伦赏识,与梁方仲、吴晗等人共同创建“史学研究会”,后是在中研院社会科学研究所领导整理清代大内档案,与殷墟甲骨文、敦煌文书并列为二十世纪中国史学新材料三大发现之一,继而又留学英、法、德三国,不可不谓日正当中。

1935年,中研院社会科学研究所工作时期之汤象龙

而自其1938年底回国后,虽然仍在中研院社会科学研究所服务了三年多时间,但却再无何重量级论著问世,1942年后更是弃学从商,成为金城银行西北垦殖社副社长,直到解放后也仍未回到一线研究岗位。其中原委,汤氏本人只是在晚年隐微提及:

我和陶老一起工作和生活12年,毫无疑问受他的教育和影响很大。虽然在我回国后1941-1942年一年中彼此存在不快,湖南人的脾气不好,修养不到家……在陶老乘船去重庆开会时我送他上船,当面递呈一封辞职信,不两天我也就雇船到重庆了。我和陶老之间不快不是由于工作上的问题,也不是由于待遇上的问题,主要是多年来他对我的希望很大,他的夫人对我的希望更大,也正是由于我不能满足陶老想法一度地促成他们夫妇之间的不合。他们夫妇之间的不合促成陶老对我的不快,我离开李庄的时候,陶夫人在江岸相距一百米的地方送行,实际上这时我已是一家三口了。

汤象龙的这一段陈述可以说隐微之至,但从中仍可看出,汤氏告别学术道路与其和顶头上司“陶老”陶孟和的冲突有关。而冲突之原因非但长期不为外人所知,就连汤象龙的挚友兼同事巫宝三也视为多年之“疑云”。直到近日,笔者读到《浮云远志:口述老清华的政法学人》一书中汤象龙长子汤经武的回忆,才意外发现,真正的原因竟是“待他不薄的陶孟和先生夫妇,希望自己的女儿能够与他们最中意的这个助手结成秦晋之好”,而汤象龙后来的妻子刘新渼则正好在1939年从中央大学历史系毕业。此前经同学傅任敢介绍认识的两人,也就是在这一年——汤象龙的而立之年——决定正式结婚。“做新郎”之日竟成了其告别经济史研究“十年计划”之时,这或许是三十岁的汤象龙怎么也无法预料到的事情。而他在把刚洗出的照片送到老友梁方仲手中的那一刻,脑海中所思所想或许还与此时的梁氏一样——如何尽快开始自己因中研院抗战西迁而被迫中断的研究计划。谁知这一断,竟是四十余年。

1992年,竭尽晚年所有精力的汤象龙终于完成了早在上世纪三十年代便开始整理的《中国近代海关税收和分配统计(1861-1910)》一书,将其邮寄给了故友梁方仲之子梁承邺,并在扉页上写道:

请于此书到后搁在他的灵前三天,请他审阅,并报个梦给我!

或许在梦里面,梁方仲还能与三十岁的汤象龙重逢,就像在昆明落索坡的那个春日里一样。

1940年,汤象龙夫妇与梁方仲长女在昆明落索坡寓所