从孩提时起,我就明白吴宓伯父不仅是父亲的挚友,而且和我们全家关系很不一般。

距今50多年前,在30年代的清华大学,入西校门不远就到西院教职员宿舍,随着房屋建筑的先后,分为新旧西院两部分。在我6至8岁前后,家住在新西院36号,这是一幢中西式平房,不大的宅院,家里时有校内师生来叙谈,其中往来最密切的为吴宓伯父。

记得吴伯伯常在晚饭后和父亲在西院宅间小路散步,或在家中起居室随意交谈、争论问题,毫不拘束;在孩子眼中不象是家里来了客人,而象是我们的亲伯父一般,所以我也不再怯生;虽然听不懂大人的话语,有时也掺和进去玩耍或者问东问西。交谈的时间通常不长,吴伯伯就告辞了,父亲又回到书房。

母亲曾告诉过我,那时吴伯伯家眷不住在清华。一次吴伯伯小恙,母亲带着我到吴伯伯住所探望并送点熟食。吴伯伯与另一位教师合住在旧西院一座中式四合院里,距我家不远,书房及卧室都在同一侧厢房内,在我的印象中,屋里陈设除了书桌,多是书柜、书架,有点近似父亲书房模样,其他的家具比我家还要简单。

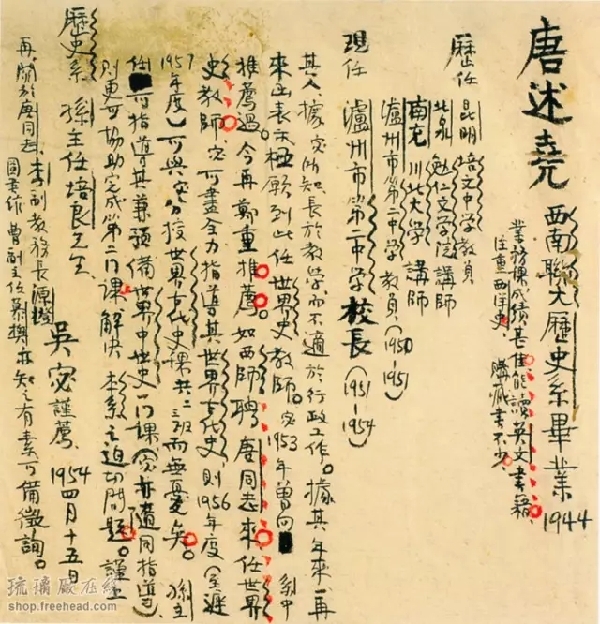

吴宓手迹

有段时间,吴伯伯时常参加我家的晚餐,他总用很不纯正的普通话口音,慈祥地与我们姐妹说说话,因此我们都和他比较亲近。记忆最深的事是:

一次吴伯伯邀我们全家到清华园教职员食堂去吃西餐,父母亲原来不允许我和妹妹前往,经吴伯伯一再说情,才破例同意我们一同赴约,这是我出生以来第一次到餐馆吃饭,为这顿晚餐,我高兴了好几天,也记了几十年。

从孩提时起,我就明白吴宓伯父不仅是父亲的挚友,而且和我们全家关系很不一般。

抗日战争爆发后,清华大学内迁至当时抗日后方的云南,同北京大学、南开大学合并为西南联合大学继续上课。此时父亲的右眼已视网膜脱离,仅余单眼视力,而母亲因病不能同往,父亲乃独自赴滇执教。吴宓伯父那时也赴昆明到校授课,在此期间,两位老友目睹国家民族灾难,百姓生活艰辛,常在一起倾诉内心感慨,并互赠诗句以抒情怀。如1939年父亲受英国牛津大学之聘,将离西南联大时,吴伯伯宴饯于昆明市“海棠春”,曾赠诗一首云:

“国殇哀郢已千年,内美修能等弃捐,

泽畔行吟犹楚地,云中飞祸尽胡天。

朱颜明烛依依泪,乱世衰身渺渺缘,

辽海传经非左计,蛰居愁与俗周旋。”

太平洋战争爆发后,几经周折,父亲应聘燕京大学教席,我家遂逃难到四川成都,抵达抗战期间燕京大学内迁校址;抗战胜利前夕,吴伯伯也到成都同在燕京执教。不久父亲双目完全失明,心情很沉重,吴伯伯不仅常到病榻前探视,共论时局,感叹国事,并亲自为老友笔录诗抄。

二次世界大战结束后,父亲赴英国伦敦医治眼疾,吴伯伯甚为关怀,行前出面请到刘适老师护送一程。父亲眼疾未愈,返回清华园;此后吴伯伯留蜀执教,两位故知虽远隔重山,书信诗文仍往来频繁,父亲的函件均由母亲亲笔代书。

陈丹青油画《国学研究院》,从左至右:赵元任、梁启超、王国维、陈寅恪、吴宓

1961年,父亲到广州中山大学已经十载有余,经历了新中国欣欣向荣的岁月,也挨过了数次政治运动。

暑假,吴宓伯伯由重庆西南师范学院专程到广州探望,父母亲很重视此次远方旧友来访,从路程、生活方面等皆作仔细安排。

“文革”期间,我曾返穗探亲,当时父亲处境极其恶劣,仍向我问及他在四川的故知吴宓、徐中舒教授等近况。在这场浩劫中,两位老人自难逃脱厄运,先后含冤去世。

直到1979年,吴学昭姐(吴宓之女)给我看她从西南师范学院取回劫后残存已零散不全的吴宓伯父日记,从字里行间,我才得知吴伯伯从1919年在美国哈佛大学就学时,即已结识同在异邦留学的我的父亲,此后数十年中两人的深挚感情,日记里面均有真实写照。吴伯伯对我父亲历年许多诗句了解至深,也在日记中写出了精辟的注释。

我作为后代,虽然对两位已故长辈的友谊仅知一鳞半爪,仍期望以这篇短文作为追念,并给关心吴宓伯伯与先父的史家提供点滴材料。