汪曾祺真是个好老头。他去世这么多年了,影响力还那么大,生卒的纪念日总还有人记得,为他举办纪念活动,家乡为他扩建文学馆。这些年来,一些学者和文学爱好者不断挖掘和研究他的史料,也收集到不少他的趣闻和故事。

他生前有诗云:“写作颇勤快,人间送小温。”他的确做到了。

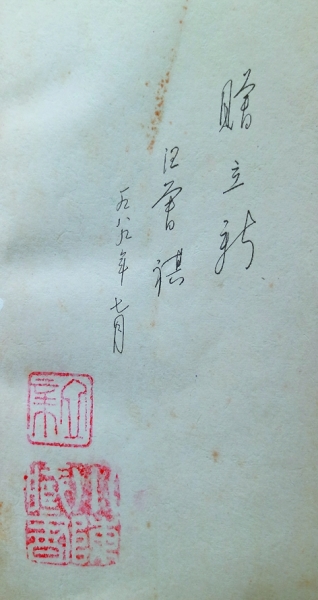

汪曾祺1989年签赠本文作者《蒲桥集》

作为文人,汪先生“送小温”的方式也是颇具文学性的。除了为人亲切、平和、冲淡和有趣之外,我归纳大致有这么独特的三点:一曰做饭,二曰赠书,三曰作序。汪先生是美食家,喜欢写美文、做美食(他不是发明了著名的“塞馅回锅油条”么),这些大家都是知道的。汪先生曾“自喜”:“别人说我的序写得还是不错的。”(看看!他还借别人之口。)——如若较真考究起来,汪先生的序言的确写得好。他不是特别推崇李健吾么?是的,他的序同李健吾先生的书评一样,其实都是美文。关于这一点,我曾撰有《汪曾祺的序言》一文,这里且不去论它了。本文要说的是汪曾祺的签名本,亦即赠书,或者推而广之,包括他赠送字画。

汪先生是没把自己的字画当回事的。“我的画其实没有什么看头,只是因为是作家的画,比较别致而已。”这是他在《自得其乐》一文中说的。他写字画画,从不收钱,曾经有人给他寄过钱,他都如数退回了,还按别人的要求把画好的画寄过去。过去我的回忆文章中曾说过,有时我们去,临走了,汪师母说,老汪,你刚出的某某书还没有送他们呢。汪先生会摸索出两本,签上名递给我们。记得有一回,我把我陆续购买的先生的书带过去,请他都给签上,大约有三四本吧。后来这些书也有丢失的。我那时住筒子楼,一家三口只一间屋子。平时门都是敞着的,同事随便进出,也就不知给哪一位拿去看了没还。先生送我的书,我手头还有几本。第一本是《蒲桥集》(作家出版社1989年3月出版)。汪先生在扉页上题“赠立新,汪曾祺,1989年7月”,那是我从县里到北京进修,一次去先生家,先生给的。第二本《旅食集》是1992年的事了。我已回到天长工作,是汪师母给寄到县里去的。书上题:“赠立新,汪曾祺,1992年11月。”1993年初我到北京工作,接触先生机会便多了。之后的几年,先生送我的书,应该有好几本,但有些丢了,有些完全不记得了。手头还有一本《独坐小品》(宁夏人民出版社1996年11月出版),是1997年1月送我的。

汪曾祺1989年签赠本文作者《蒲桥集》

我收藏的汪先生的签名本,最有价值和意义的,是《汪曾祺散文选集》。这是汪先生生前送我的最后一本书。他在书的扉页题道:“苏北存曾祺 1997年5月”。得到这本书距汪先生离世仅仅一周时间。1997年5月9日,我带孩子到先生家去并在那里吃了饭,临走时先生送了这本书。这本书的前后空白页被我写满了字,在书后的空白处,我记下了当天去的日期:“9日同陈浅到汪先生家去。”而在书的前面的扉页上,我记下了送别汪先生的情景:“今天送完这个人。这个人真的作古了。他不是去出差,也不是我们忙不去看他。而是我们永远见不到他了。他永远不可能再同我们说话了,不能再请教他有关问题,听他说一些有趣的事了……5月28日晚记之。”

我现在偶尔翻看我珍藏的这些签名本,看看这些题签,字都十分清秀。不像现在收到的一些赠书,要么龙飞凤舞写满扉页,要么几个字米粒大小缩在书边。看先生的这些题款,同欣赏书法和艺术品一样,的确给人美的享受。

汪先生偶尔也会对自己书的装帧谈一些看法。他曾送我一本沈阳出版社编的《当代散文大系·汪曾祺卷》(1993年6月出版),书的封面是亚光的奶白色,仿佛还压了暗纹,摸上去手感很好。只是书的右下角画了一个葫芦,一个老头袖手蜷腿缩在葫芦里,他给我题了“我并不总是坐在葫芦里”。当时我吃吃地笑了,这么好的设计(版权页上注明此书设计者为李老十),他还调侃。可惜这本书给我弄丢了。几年前到大连出差,在一个山窝窝里的作家村里淘回一本,可惜再也补不了题签了。浙江文艺出版社1993年出的他的《菰蒲深处》(小说集),是红色封面,书的顶端画了一只小船,船上和水中站着或游着几只鸭子,一个船夫在划着船,左下剪纸似的刻了一男一女抬着一箩筐,筐里坐着一个小娃娃,他调侃说:“像个儿童文学。”

他曾对漓江出版社的《汪曾祺自选集》(1987年10月出版)发表过一通很妙的议论。他刚拿到此书时,对送书上门的聂震宁说:“蓝配紫,臭狗屎。”(此书封面淡紫色,而书名中“自选集”三个大字却是绿蓝色的)。聂震宁回说:“臭狗屎就臭狗屎,反正书是好书。”这本书初版本才印了两千册,汪先生怕出版社亏本,给家乡高邮的官员写信,看家乡新华书店可否能订一点,以解出版社之忧。仅此小事,也可见出汪先生的善良和善解人意,许多时候,他总是为别人着想的。我手头的这本“自选集”,就是购于高邮县新华书店,时间是1988年10月。

这二十年来——先生去世二十年了——我陆陆续续写了《忆·读汪曾祺》和《汪曾祺闲话》两本书,通过对先生作品的细读和一些交往的回顾,逐步加深了对先生的了解。汪先生可以说是一个非常清醒的作家,或者说,是一个有着强烈主体意识的作家。他对自己的认识非常清楚。他知道怎样写才更是自己的,才是有独特风格的。他表面随和,其实内心极其自信,他能看得上的作家并不多。

我知道,有许多朋友手头都有汪先生的签名本。我可以列出一长串名单。这些名单在两本关于汪先生的纪念文集《你好,汪曾祺》和《永远的汪曾祺》中都能找到:黄裳、范用、邓友梅、铁凝、王安忆……20世纪80年代初,汪先生送人书还用毛笔题签,显得很郑重。高邮金实秋是汪先生的同乡,在1982年出版的《汪曾祺短篇小说选》上,汪先生题曰:“赠实秋同志,曾祺”几个大字,字虽为行楷,但可以看出写得很安静,稳健中透着清秀。他给香港古剑的一本《晚翠文谈》,亦为毛笔所题:“古剑兄教,曾祺,85年10月寄自北京。”看笔迹,小楷俊逸,饱满有力,有明人气象。正如他自己所言“似明人笔意”。汪先生1983年画过一幅水仙,边款题:“高邮汪曾祺,时年六十三,手不战,气不喘。”

到20世纪90年代,汪先生名气已如日中天,走到哪里,都有一些崇拜者,则不大见到用毛笔题签了。肖复兴曾说过,一次在北京朝阳公园搞活动,汪先生在场。肖复兴的儿子,小小年纪就喜欢上汪曾祺,于是便带上两本汪先生的书,请他题个字。在《蒲桥集》上,汪先生写下“朝阳初日,萧铁闲看”,这是一份特别定制。作家王干很早就认识汪先生。王干兴化人,也曾在高邮工作,与汪先生也算是小同乡,一回汪先生送王干一本《释迦牟尼传》(江苏教育出版社1992年版),则题“王干同参”四个大字。王干多少年琢磨不透“同参”何意。一次饭局聊天说起,大家七嘴八舌,想“同参”可能是佛教用语,大约离不了同拜之意吧。汪先生总会这样,根据题赠对象的身份特点,写上那么两句,也别有新意,使受赠人心中欢喜。

我有幸能拥有汪先生的这些签名本。我珍爱我收藏的这些签名本。我知道这些字迹现在已十分珍贵了。有时翻开这些书中的签名,看着这些字迹,如晤先生本人,我真是非常怀念他。

作者苏北本名陈立新,多年致力于汪曾祺研究,著有《一往情深:回忆汪曾祺先生》《忆·读汪曾祺》《汪曾祺闲话》等。