仅仅维持了四年的清华国学研究院在1929年下半年被正式撤销,原任研究院导师的陈寅恪改任清华大学中文系、历史系合聘教授,随即在两系陆续开设了“佛经翻译文学”、“唐诗校释”、“刘禹锡、元稹、白居易诗研究”、“欧阳修研究”、“《世说新语》研究”、“魏晋南北朝史专题研究”、“隋唐五代史专题研究”等多门课程。从罗香林、卞僧慧、王永兴、周一良、石泉等众多弟子日后的回忆中,不难了解他当时讲学课徒的具体情况。可惜迄今所见的记录绝大部分都出自历史系学生之手,很少有来自中文系学生的讲述,让人不免未惬于心。

历经劫难的陈寅恪病逝于1969年10月,消息辗转流传至海外,立刻引起学术界极大的震动。台湾《传记文学》杂志在次年3月出版的第十六卷第三期上集中刊登了数篇悼念文章,其中一篇《敬悼陈寅恪老师》恰好出自毕业于清华中文系的许世瑛之手。倒是不妨藉此转换视角,略窥义宁史学对中文系学生的沾溉。

陈寅恪

许世瑛在1930年考入清华中文系,毕业后又继续在清华中文研究所攻读研究生,直至1936年毕业离校。尽管就求学经历而言,他在校期间主要受知于刘文典、黄节、朱自清、俞平伯等中文系教授,与此同时又仰赖其父许寿裳的人脉关系,得到过鲁迅的悉心指点,“以后之成就,可以说得自鲁迅先生者甚大”(许世瑮《鲁迅与先父寿裳公的友情》,载绍兴市政协文史资料委员会、浙江省政协文史资料委员会编《许寿裳纪念集》,浙江人民出版社1992年),但在这篇悼念文章中却详尽地回忆了昔日选修陈寅恪所开课程时的情景:“我很幸运,从大学三年级就开始听寅恪师讲课。……他讲课只是平铺直叙,但是听者并不感到枯燥,大家都聚精会神地听讲,既没有人窃窃私语,也没有人传纸条。因为内容丰富而精采,大家都知道机会难得,不应该轻易把它放过。每当下课铃响,大家都有依依不舍,时光流逝太快之感。”如果再进一步参酌他的治学历程,更能够辨识出不少来源于陈寅恪的影响。

许世瑛在1945年撰写的《研究国学应走的途径》(载《读书青年》第二卷第一期)中现身说法:“大学文学院虽然有国文系、史学系、哲学系的分别,可是这三系实在有着密切的关系,几乎是须臾不可离的。”虽然出身于中文系,但他当时撰写的不少论文并不局限于文学一隅,反而对史学问题很感兴趣,在关注焦点和考辨方式上都明显带有陈氏治史的风格。例如在《王羲之父子与天师道之关系》(载1944年《读书青年》第一卷第三期)一文中,许世瑛开宗明义就直言:“从前陈寅恪师说魏晋南北朝的士大夫大多信奉天师道,而政治上的许多大变乱,像晋赵王伦之废立,宋范晔之谋反,及刘劭之弑逆,皆与天师道有密切关系(详见《中央研究院历史语言研究所集刊》第三本四分《天师道与滨海地域之关系》),可说是不刊之论,值得研究这一段历史的人仔细玩味,换句话说,启发我们后辈的地方实在不少。”他提到的《天师道与滨海地域之关系》发表于1933年,同时还另有清华大学印行的单册本(参见蒋天枢《陈寅恪先生论著编年目录》,载蒋氏《陈寅恪先生编年事辑(增订本)》,上海古籍出版社1997年),其用意当正如许世瑛在回忆中所述,“寅恪师每有一篇论文发表,他一定把单行本带来,分送给听课的同学”。陈氏在该文中专设一节考述“东西晋南北朝之天师道世家”,其中说道:“琅邪王氏子孙之为五斗米教徒,必其地域薰习,家世遗传,由来已久。此盖以前读史之人所未曾注意者也。”并以王羲之为中心,深入研讨了天师道信仰与书法创作之间的关联。显而易见,许世瑛正是从中得到启发,才会钩稽排比相关文献,着重考察王羲之、王徽之、王献之父子信奉天师道的具体表现。

有时候许世瑛并未明言,但通过比对覆按,仍能发现其立论的渊源所自。例如在稍后发表的《王导政绩和晋元帝中兴》(载1944年《读书青年》第一卷第六期)中,他针对前人有欠公允的评论,重新考察了永嘉南渡之后王导的诸多政绩,认为“晋元帝能以帝室远支建都建业,上承西晋怀、愍末绪,下开东晋偏安江左之基,实在是王导辅翼之功”。在钩沉考索的过程中,他尤其强调王导在处理政务时能够顾全大局,为了结纳绥辑吴人而委曲求全:“王公尚有另一种长处,就是为了要达到固国本、绥土人的目的,不惜用任何手段,即便自低身份,采用硁硁者流所不屑的方策。”清人王鸣盛曾诟病王导“徒有门阀显荣、子孙官秩而已”(《十七史商榷》卷五十“《王导传》多溢美”条),许世瑛能够不循旧说,确实令人耳目一新。不过在陈寅恪编撰于三十年代的《晋南北朝史备课笔记》(载《陈寅恪集·讲义及杂稿》,三联书店2009年)里,早就列有“东晋初中州人与吴人之关系”一讲,虽然没有展开具体论说,仅有“初至吴时,对吴人态度”、“封建乃镇抚吴人”、“王所畏之吴人”、“王导作吴语”等零星提示,但都是许氏考察的重点所在;而罗列的参考文献如《晋书》诸纪传和《世说新语》相关篇目等,也都在许氏征引讨论之列。陈寅恪在开设课程时自律极严,讲授的都是深造自得的内容,“一则以自己研究有限,自己没有研究过的,要讲就得引用旁人的研究成果与见解(包括古人的与今人的),这些都见于记载,大家都能看到,不必在此重说一遍;一则是有些问题确是值得讲,但一时材料缺乏,也不能讲;一则是以前已经讲过的也不愿再重复,所以可讲的就更少了。现在准备讲的是有新见解,新解释的”(卞僧慧记录于1935年9月23日的《“晋至唐史”开课笔记》,载卞氏《陈寅恪先生年谱长编(初稿)》,中华书局2010年)。由此不难推断,许世瑛在构思撰作时,无论观点立意还是文献史料,都应该和陈寅恪的授课内容密不可分。

许世瑛《王导政绩和晋元帝中兴》

陈寅恪在当年讲课时曾经严正申明:“讲演中凡引及旁人的意见,俱加声明。未加声明的就是我个人的意见。但此类意见听课的不能代为发表。这在外国大学本是通例,不必说。在国内有人还不大清楚,所以特为指出,希望大家注意遵守。”(卞僧慧记录于1936年9月21日、28日的《“隋唐史”开课笔记》,载卞氏《陈寅恪先生年谱长编(初稿)》)警告听课的学生不要擅自根据授课内容撰写论文率先发表。毋庸置疑,这番话肯定确有所指,绝不会空穴来风,无的放矢。陈氏游历海外多年,深受现代学术观念影响,对学术规范及著作权等问题,当然会格外注重。但来听课的年轻学生初窥门径不久,对此类诫条势必所知无多。更何况正如许世瑛所言,陈氏授课时“最令同学们敬佩的,就是利用一般人都能看到的材料,讲出新奇而不怪异的见解。大家听完以后都会有‘我们怎么竟想不出’的感觉”。材料普通寻常,自然不需要再像新派史家那样“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”;观点新颖独特,又不免让初学者在激动兴奋之余变得鲁莽冲动,更容易将学术规范等抛在脑后。以今视昔,设身处地,倒也不必对此苛责过多。

面对不守规矩的学生,陈寅恪想必也颇感无奈,但并未因此挟秘自珍,依然倾囊相授,毫无保留。许世瑛就回忆道,陈氏每次授课“都是讲他的心得和卓见,所以同一门功课可以听上好几次,因为内容并不全同”。细究个中原委,除了他始终信奉奖掖后进、开启来学的宗旨之外,其实也隐含着对自己治学能力的强烈自信。他在1952年根据多年备课时爬梳蒐集的史料,着手起草《述东晋王导之功业》(参见蒋天枢《陈寅恪先生论著编年目录》),经过反复的斟酌磨勘,直到1956年才在《中山大学学报》第一期上正式发表。全文除了竭力表彰“王导之笼络江东士族,统一内部,结合南人北人两种实力,以抵抗外侮,民族因得以独立,文化因得以续延”,还上溯汉魏,下探梁陈,仔细梳理辨析诸多政策的成因及影响;甚至将个别现象联系到相似的史事,加以比较参照,如在文中称“后来北魏孝文帝为诸弟聘汉人士族之女为妃及禁止鲜卑人用鲜卑语施行汉化政策,藉以巩固鲜卑统治地位,与王导以笼络吴人之故求婚陆氏强作吴语者,正复暗合”,尝试着透过繁复纷歧的表象总结出具有普遍意义的历史规律。其视野之开阔,史识之透辟,征引之博赡,考订之翔实,都远非许世瑛所能望其项背。从最初讲课授业到最终结撰成文,前后历经二十余年,如此耐心细致固然令人惊叹不已,但更使人肃然起敬的,则是当自己的创见被旁人攘为己有时,他也毫不怨天尤人,依然坚持不懈,精益求精,务求做到题无剩义,这才是大师应有的气度和格局。

陈寅恪在治学中特别擅长以史证诗,这一点对许世瑛的影响也极其明显。在一篇题为《论笺注与校勘》(载1946年《文艺与生活》第二卷第一期)的论文中,许世瑛列举了不少经史诗文中的例证,来具体阐述“笺注之不易为”,最后提到:“作笺注还有一件更困难的事,我以为比查出作者所引用的典故出处,以及他引用的用意何在还要麻烦几倍,也就是应当考其本事,换句话说,古典易查,而今典难考,因为今典非对当时历史背景,以及作者所往来人物有深切了解不可。”为了说明自己所言非虚,便以白居易的诗歌作为佐证。白诗素有“老妪能解”之誉,随着现代白话运动的兴起,更是备受推崇。胡适就曾说过:“我们可以认定白居易是有意做通俗诗的。到了他晚年时,他的白话更纯粹了,更自然了,几乎没有文言诗了。”(《国语文学史》第二编第二章《中唐的白话诗》,北京文化学社1927年)许世瑛并不认同这种观念,而是提出不同的意见:“白氏喜用今典,换句话说,也就是好以当时实事为题材,加以描画叙述,故在唐代无须注解,一看就能明瞭,虽老妪也全知晓。可是今人读之,反觉难明,必待注释,方能得其作诗之旨。而欲为之注,又非熟谙唐代历史者不可,故迄今尚无人敢为白诗作注,因为详考本事甚难。”这些论调无疑也是从陈寅恪的讲课和论文中得到的启发。只要翻一翻陈氏的《唐诗校释备课笔记》和《元白诗证史讲义》(均载《陈寅恪集·讲义及杂稿》),以及其后陆续发表的《元白诗中俸料钱问题》(载1935年《清华学报》第十卷第四期)、《长恨歌笺证》(载1944年《清华学报》第十四卷第一期)、《元和体诗》(载1944年《岭南学报》第十卷第一期)、《白乐天与刘梦得之诗》(同前)、《白香山琵琶引笺证》(载1944年《岭南学报》第十二卷第二期)等系列论文,就不难看出许氏立论之所本。

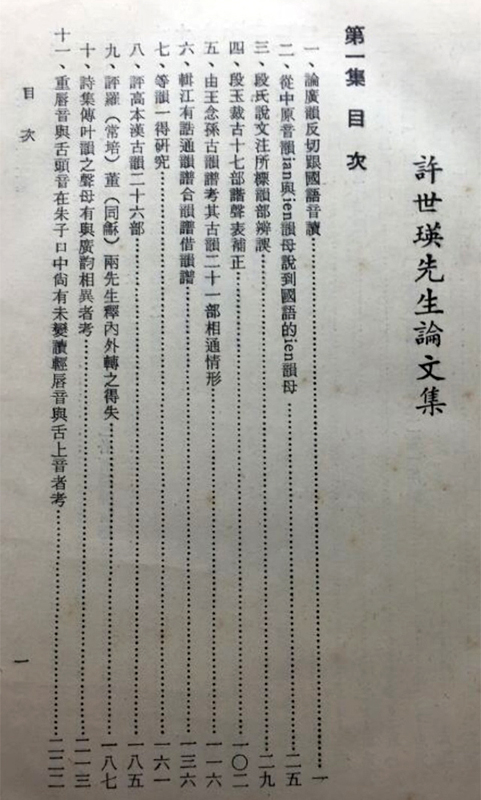

许世瑛先生论文集

从清华毕业之后,许世瑛曾先后在辅仁大学、燕京大学任教,所开设的课程中,“最受同学欢迎者为《昭明文选》、六朝文、《世说新语》研究”(许世瑛《致许寿裳》,载上海鲁迅博物馆编《许寿裳家藏书信集》,福建教育出版社2016年),而他的兴趣也逐渐集中到汉语语法、训诂、音韵等问题,撰写过一系列考释《世说新语》词汇的论文,如《说“伧”字在汉魏六朝人心目中的意义》(载1946年《自强月刊》第一卷第三期)、《读〈世说新语〉——释“身”字》(载1948年《读书通讯》第151期)、《释“阿奴”》(载1949年《国文月刊》第75期),显示他对《世说新语》情有独钟,而且颇有造诣,这或许也和先前听讲过陈寅恪的“《世说新语》研究”有关。在推敲字词含义时,许世瑛逐渐意识到,“一字含义,常因时间空间之殊,而时时变更。苟能自字义改变中寻其演变痕迹,容能有意想不到之收获,而对当时人之思想,与其所处环境有更深刻认识也”(《说“伧”字在汉魏六朝人心目中的意义》)。所阐发的研究旨趣,很容易让人联想到陈寅恪说过的,“依照今日训诂学之标准,凡解释一字即是作一部文化史”(沈兼士《“鬼”字原始意义之试探》附录陈寅恪先生来函,载1935年《国学季刊》第五卷第三号)。陈氏所言虽然原本出自私人往来信函,但绝非虚应故事,而是和自己的治学心得息息相关。他在1941年发表《魏书司马叡传江东民族条释证及推论》(载《中央研究院历史语言研究所集刊》第十一本一分),逐条考释史传中各类称谓的具体所指,其中有一则指出:“北朝之人诋娸南朝,凡中原之人流徙南来者,俱以楚目之,故楚之一名乃成轻蔑之词,而为北朝呼南朝疆域内北人之通称矣。”并附带提及史籍中常见的“伧楚”一词。而许世瑛在《说“伧”字在汉魏六朝人心目中的意义》中认为:“‘伧楚’一名词,南北朝时北人亦有用以呼南人者,以示轻视之意。”正是接过陈氏的话题继续研讨,取资借鉴的痕迹宛然可见。

许世瑛自1946年后移砚台湾,但依然饮水思源,时时称述推介陈寅恪的研究成果。他在回忆中说:“寅恪师并非是一位语言学专家,但是他写的《四声三问》,确是一篇千古不朽的论著。我每次讲‘四声’的时候,一定向同学介绍寅恪师这篇大著。”至于他本人撰写的《论长恨歌与琵琶行用韵》、《论元稹连昌宫词用韵》、《论元稹望云骓马歌及和李校书新题乐府十二首用韵》、《论元稹乐府古题十九首用韵》、《论元稹有鸟二十章用韵》、《论元稹有酒诗十章用韵》、《论秦妇吟用韵》等论文(均载《许世瑛先生论文集》,台北弘道文化事业有限公司1974年),虽然关注角度趋于专门,但在研究对象的选择上,恐怕仍受到陈寅恪《读秦妇吟》(载1935年《清华学报》第十一卷第四期)、《元白诗笺证稿》(文学古籍刊行社1955年)等论著的影响。年少时所受的濡染熏陶,即便因为种种原因而暂时沉潜隐幽,终究还是会通过某种方式呈现出来。