戈革(1922年1月~2007年12月),科学史家、翻译家。曾就读于西南联大物理系,1952年毕业于清华大学物理研究所(研究生),后长期任教于石油大学。

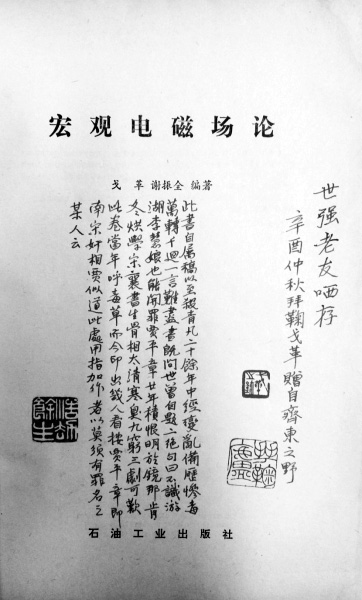

本文作者收藏的《宏观电磁场论》的戈革题跋

一位学者在本学科做出成绩,算是高人。如果能在不相干的领域里也能有所成就,就堪称是奇才了。我对具有“跨界”才能的人物,充满好奇。此类人物,最令我感到惊讶的一位,乃是研究科学史的戈革先生。

戈革生前系中国石油大学教授,研究物理学和量子力学,以一己之力翻译著名物理学家尼尔斯·玻尔的十二卷文集,获得丹麦女王玛格丽特二世授予的“丹麦国旗勋章”。这样一位专业精深的学者,业余兴趣广泛,且又能够触类旁通,且皆有不凡的成果。上海交通大学江晓原教授这样评价戈革:“学贯中西,博通今古,懂物理学,会作极好的旧体诗词,会写漂亮的文章,会篆刻,会书法,会绘画,会玩玉,会玩葫芦……旧时士大夫的种种玩意儿,他几乎全会了,这样一个天生才子,真是天壤间一件宝物!”戈革教授的学生熊伟在一篇文章中对于其才情也有评述,并对他的兴趣进行了如下排序:文章,篆刻,诗,翻译,玻尔研究,科学史研究,教育,绘画。戈革曾也毫不客气地谈道,他在篆刻、武侠小说和科学史研究方面都是可以带研究生的。从学科分类来看,戈革至少在艺术学、文学和物理学三个方面均有极好的造诣。诸如戈革教授的这样“跨界”的本领,当今已是极少见矣。前不久,我有幸收藏了戈革教授的一册著作的签赠本,细细把玩,恰好可以证实戈革先生的这种跨界的才情。

这册签赠本名为《宏观电磁场论》,纯粹系一册十分专业的物理学著作,其内容包括静电场、稳定电磁场、似稳电磁场及讯变电磁场。由此看来,这本书与我的兴趣和专业所学完全无关,但我之所以购买此书,乃是与扉页上戈革教授的一页题跋有关。此书扉页上有题赠语:“世强老友晒存辛酉仲秋拜鞠戈革赠自斋东之野”,并钤印两枚,一为“戈革之鈢”,一为“拜鞠庐”。这里的“辛酉仲秋”,即1981年秋天,此书1980年10月由石油工业出版社出版。“拜鞠”乃是戈革的名号,据说缘于其喜爱菊花之意,“斋东之野”或许系其书房的名称。戈革有名号多个,其中最为常用的两个,一为红莩,另一个则是拜鞠。而戈革的书房名号,也有多个,诸如“顽斋”、“玉渣轩”、“史情室”等等,皆有深刻寓意。且以“顽斋”的取法为例,就有强调顽固、顽强之意味,乃是他对于中国古典文史、诗词、书画、篆刻这种“旧文人”之喜爱的一种幽默的自诩,而他曾在文章中还表示,自己对于王朔的小说《顽主》也是甚为欣赏。另外,“顽斋”还有“完哉”的谐音,也是他晚岁心态的一种通达的体现。由此可略见戈革的情趣所在。

此书上的这两枚印章,就堪称是难得的佳品了。书法批评家张瑞田先生有次过访,我特示此书,虽然他并不知道戈革先生,但对这两枚印章赞赏有加。这里便要再说说戈革的篆刻,他曾为张伯驹、顾随、钱锺书、杨绛、于光远等学人治印,顾随称其刀法“厚重沉实”、“胎息汉玺”,可谓赞赏有加。戈革对于钱锺书非常倾慕,他曾为钱先生刻过六枚印章,分别为白文“钱锺书印”、朱文“默存”、朱文“槐聚”、白文“钱锺书印”、朱文“默存”和朱文“默存存赏”,最后一种也可读为“默存赏存”。这些印章都是上世纪五十年代所刻,令戈革颇感自豪的是,以他所寓目,钱先生生前用印,不出此六种。上世纪八十年代初,他曾给钱先生去信请教问题,得到回信,开头就写道了他的刻印:“辗转得来书,惊喜交集。尊镌印刻,至今宝藏,未遭劫火。”钱先生的那封回信的末尾钤了戈革所刻的三方印章,并特别注明:“此即兄妙手奏刀者也。”戈革在篆刻上有两大创举,其一系他曾为《红楼梦》中的500余人物刻印,成一册《红楼梦人物印谱》;其二系其曾为金庸小说中的1200余人刻印1600多个,成一册《金庸小说人物印谱》。《红楼梦》和金庸的武侠小说系戈革最爱读的文学作品,对于后者,他曾撰有专著《挑灯看剑话金庸》一书。

那么,戈革教授赠予的“世强老友”又系何人,真是难解。搜索网络,名为“世强”者,又何其多也。忽一日,在网上搜索“世强”和“戈革”这两个关键词,发现戈革2000年5月17日曾在《中华读书报》刊发文章《“挥手自兹去,萧萧班马鸣”》,系其谈王世襄的著作《锦灰堆》,颇有见识。此文末一段最妙,戈革笔锋一转,如此写道一段闲话:“我有一位平生好友和中学同学名叫王世强。他是河北深州(当年出‘蜜桃’的地方),想必和世襄先生并无瓜葛。他是数学家,对抽象代数甚有造诣,现为北京师范大学的教授。”由此一来,这位“世强老友”算是坐实了。但戈革教授的这篇文章真是高明,这最后的一段闲笔,却也是前后呼应,别有滋味,不妨看他继续写道:“有一年,他们请了一位‘前’西德的数学家来讲学,活动结束时,在某个饭庄设宴为其送别。因为世强曾要我为那位德国教授及其夫人各刻一印,所以也被邀请敬陪末座。一进饭庄的雅座包间,我就看到墙上挂着一幅书法,落款正是‘王世襄’。于是我对世强说:‘这是你哥哥写的字’。所有中国人都笑起来,惟独那位洋人(他是奥地利出生的)不知所云。人们向他解释,还费了一点儿事呢。此事表明各国人的‘幽默’,有时也并不很容易沟通——正如不同世代的人的思想一样。”戈革用了一段轻松幽默的闲话,谈论了王世襄的专业古怪精深,乃是“不同时代的人”很难洞悉其中的妙趣和奥秘的,由此也略可见识戈革的文章之妙了。

戈革除了翻译出版《尼尔斯·玻尔集》十二卷之外,还有专业著作《地震波动力学基础》等专业著述,还有关于玻尔的普及性著作多册。特别妙的是,他生前还写过大量妙趣横生的文史类文章,除了已经结集并由中华书局出版的《挑灯看剑话金庸》之外,另有收入湖南教育出版社“开卷文丛”第三册的《渣轩小辑》,系其此类文章的一个选集,也是他专业之外正式出版的唯一集子。书名“渣轩”一词,乃是他有一个书斋名为“玉渣轩”,其典故来自于他的一段旧事。上世纪五十年代,戈革曾痴迷于商周古玉器,某次他在文物商店看到一串“玉片”,用普通的棉线串系在一起。店主对此颇不看好,以“玉渣”名之,售价也极低廉。此类东西,少为买家垂青,而囊中羞涩的戈革见之后,立即购下。不料,此“玉渣”除两片确为不成形状的残片,还有两件,一为墨玉小戈,长约寸许,一为黄玉小斧,长仅半寸。戈革取名“玉渣”之意,其一是古人便有“宁为玉碎,不为瓦全”之意,而另一意图,也是对于自我劳作的“残渣”的自珍自爱。戈革以此为文集命名,可见他自诩甚高,又颇为无奈的心情。戈革爱玉,以为玉乃中华传统文化精粹之代表。他在《我曾送给钱锺书的几件寿礼》这篇短文中,便写道他把一份战国时代的玉璧,作为钱先生八十寿诞的贺礼。在那篇文章中,戈革强调他一生对于古玉器的喜好是唯一达到“入迷”的境界,并曾对一位朋友写信说:“看了这些东西,真令人‘舍不得死’!”

还没有完。这册《宏观电磁场论》的扉页上,还有一段精心所作题跋,更是精彩,抄录如下:“此书自属稿已至杀青凡二十余年,中经变乱,备历惨毒,万转千回,一言难尽。书既问世,曾自题二绝句曰:不识游湖李慧娘,也能开罪贾平章,廿年积恨明于镜,那肯冬烘学宋襄。书生骨相太清寒,臭九穷三剧可叹,此卷当年呼毒草,而今印出几人看。按贾平章即南宋奸相贾似道,此处用指加作者以莫须有罪名之某人云。”题跋用蓝色钢笔墨水写成,文字用繁体竖排,后面有阳文印章“浩劫余生”一枚。其中录有戈革的自作旧体诗词两首,可谓以诗言志与明心见性之作也。由此一处,可见戈革愤世嫉俗之性格,又足可见其在旧体诗词上的才情。在诗词创作上,戈革也是自学成才,他曾参与张伯驹的庚寅诗社,并与社中人多有酬唱,身后留有旧体诗词集一部。戈革对于聂绀弩的打油诗多有称赞,我读他的这些旧体诗词,也觉很有几分这般滋味。而“浩劫余生”这枚印章,则指的是刚刚经历的十年“文革”,其间戈革曾被打成“不戴帽的反革命分子”,也难怪,看其诗词,可谓满腹才华,又多书生脾气。能够对于真心佩服的人脱帽致敬,又能够对于不平之事嬉笑怒骂,此即至情至性的书生本色也。