一年容易又秋风 曾祺遣兴

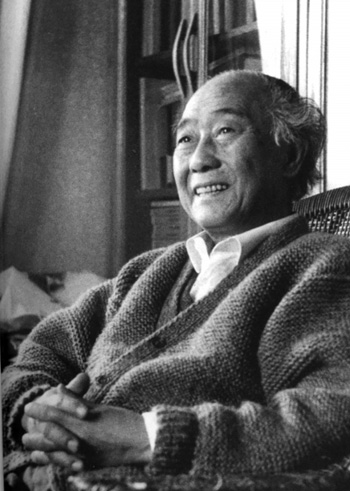

汪曾祺1990年在家中 选自《榆树村杂记》

一

汪曾祺对惯常意义上所谓宏大、辉煌、壮丽的东西好像不太感兴趣,甚至有些犯怵,无从下手。

1987年他曾到芝加哥,看了西尔斯塔,当时的世界最高建筑,103层。在次高建筑“96层”喝了一杯威士忌。他在给夫人的家信中说:“芝加哥在下面,灯火辉煌。看了半天,还是——灯火辉煌。”无话可说了。

到纽约,看自由女神像,只是远远地看了看。如果要就近看,得坐船,来回两个小时,“不值得”。时间不是最主要的,关键是“就近看,也就是那么回事”。

《故乡的食物》,论及老家高邮的特产双黄咸鸭蛋,很实诚,“味道并无特别处,还不就是个鸭蛋!只是切开之后,里面圆圆的两个黄”。还说自己的家乡水产丰富,鱼之中名贵的是鳊鱼、白鱼、鳜鱼,虾有青虾、白虾。蟹极肥,“以无特点,故不及”。

你名贵你的,于我何干。

在福建,听说东山的海滩是全国最大的沙滩。《初访福建》中感叹一声,“果然很大”。但也就这般了,“问我有什么印象,只能说:我到过全国最大的沙滩了”。再挤牙膏似的,挤出这么几句,“我对海没有记忆。因此也不易有感情”。没有更多可说的了。

在泰山脚下,他彻底蒙圈了,有些不堪重负。《泰山片石》,他坦言:“我是写不了泰山的,因为泰山太大,我对泰山不能认同。我对一切伟大的东西总有点格格不入。”

他似有道家风骨,守柔,尚雌。

大与小,上与下,多与少,强与弱,石头与鸡蛋……若要投票,理智与情感都牵着他走向后者。

“将军赶路,不追小兔。”这当然是对的。但汪曾祺不是“将军”,只是个“新兵蛋子”。更准确地说,就是个“炊事员”,而且是给大家改善伙食、专职“追小兔”的那一个。

他准备给瓢虫写篇文字。生活阅历告诉他,瓢虫分大害虫、大益虫两类,就看鞘翅上有多少黑点,也就是昆虫学家说的“星”。

他写信给老友朱德熙,说自己迟迟没有动笔,原因是记不清害虫、益虫背上各有多少星。随即,开始求助了,“你附近有没有治昆虫学或‘植物保护’的专家?能不能为我打听一下?”还要“得寸进尺”,痴痴地想望,“如果能找到一本或一篇附图的瓢虫著作来看看,那才好”。

对一只瓢虫,这么用心,都有点婆妈了。

他还给黄裳写信,谈自己在天津的观感:“各处走了走,所得印象第一是这里橱窗里的女鞋都粗粗笨笨,毫无‘意思’。我测量一个都市的文化,差不多是以此为首项的。”

这是个专注“芝麻”而不太顾及“西瓜”的人。

博尔赫斯说:“我只对平凡的事物感到惊诧。”

平凡的事物,多是“芝麻”。

有个网络作家叫“八月长安”,她说自己写的都是芝麻大的小事,“在当年,我的天空很小,目光很短,所以,芝麻很大”。

汪曾祺的天空一直很大,目光也远,他也知道芝麻很小,但性情使然,多数时候还是把心思放在“芝麻”上,乐陶陶。

西尔斯塔、自由女神像、东山海滩、名贵特产,于汪曾祺而言,是无法接榫的。没有动机,没有触动,没有燃点。尽管都是“大西瓜”级别,那又如何?还是个无动于衷。

法国传记作家阿兰·维贡德莱著有《杜拉斯传》。他说杜拉斯讲过一个故事:有位画家,画了海上的一艘小船。后来感觉不满意,就动手改了,把画的整个空间全都让给了小船的帆,“于是,帆占据了一切,占据了大海、天空和风”。

汪曾祺也是只关心“帆”的人。

他不是一个有志于造大船、行远洋的人。

倒是细小的东西,合乎他之气质与趣味的东西,他不惜耗力,细细端详,静静打量,有耐性,一颗“芝麻”能玩一年。

反正“太阳下山明早依旧爬上来,花儿谢了明年还是一样的开”,着什么急。

他跟阎肃一起弄过剧本。阎肃有一首《雾里看花》,“借我借我一双慧眼吧,让我把这纷扰看个清清楚楚明明白白真真切切……”汪曾祺就有一双慧眼,也是锐眼,把一颗“芝麻”都能看个通透、真切、囫囵。

所谓“工匠精神”,大体如此吧。

知父莫如子。《老头儿汪曾祺》,他家三个孩子合写的。说及他在西南联大学习英文的经历,发现当年“老头儿”懂的英文全是一些“犄角旮旯”的东西,与正课全无关系,“他觉得好玩,于是就记住了”。

汪曾祺是一个善于用边角料设计漂亮衣服的裁缝。

进一步说,汪曾祺是一个能把“芝麻”真真变成“西瓜”的魔术师。

二

汪曾祺有个改写的癖好。

先是拿自己的旧作开刀。《复仇》《异秉》后来都翻新过。一篇2000字的《职业》,前后竟然写过四稿,较上劲了。

他还盯上了《聊斋志异》,重新打量,重新组装,在美参加国际写作计划期间也不忘这档子事。他原本有个庞大的计划,但只改写了12篇,取名《聊斋新义》。

陶渊明的《桃花源记》、范仲淹的《岳阳楼记》,他按照自己的理解重新归置了一下,甚至另起炉灶,改头换面。就像有的电影导演,搞经典重拍,只取了原作的名和角色的名,其他的都抛了,临时找新思路新感觉,要的就是个性范儿。

要说,面对已经进入经典序列的名篇,一般人都会皱眉头,不说唯唯诺诺、亦步亦趋,也要小心翼翼、毕恭毕敬,生怕伤筋动骨。

汪曾祺的胆子大,不太考虑这些。

他大概是这么想的:东西既然过了我的手,它多少就应该像我一点,对不住,不能再姓别的了,要姓汪。

雁过当然不拔毛,怎么舍得?这只雁已经是我家的了。

就是这么个性。

就是这么帅气。

汪版《桃花源记》,他聊着聊着,就把“天机”的底儿给暴露了:“桃花源”是假的,“秦人洞”是假的。

先解构,再建构:“吃擂茶”、磨碑石的小伙子的生活才是真的。

如果你刚读了陶版,接着读汪版,你就纳闷了:这个姓汪的,怎么是个“破坏分子”?

汪版《岳阳楼记》,关心的是岳阳楼并非滕子京所建,范仲淹也没有亲眼见过岳阳楼,忙里偷闲,也仔细品读了一下这个曾经“烧掉了几次”的建筑,再是夜读《岳阳楼诗词选》,总体印象是“有千篇一律之感”。

脾性不改,他只在意“芝麻”,不管什么“西瓜”。

他以实际作为,论证了“作品是作家的孩子”这个观点的正确。

属于他的文字里都活跃着他的基因。

“他的终极目的是要将漂浮在现实生活之外的人拉回到生活中来,让背负着沉重的启蒙任务的人卸去重担而享受日常生活的乐趣,让披着宏大虚幻理想的外衣的人脱去英雄的披挂降落到人的平凡自适的存在中。”评论家杨红莉的总结见性情。

也就是说,他“敢把皇帝拉下马”,都打回原形,别人五人六的。

他的追求就是“卸下负累,轻盈起飞”。

也不能简单地说,他这是在否定“宏大叙事”,是在“躲避崇高”。同题作文,性情不同,笔趣不同,自然境界亦不同。要是太像了,岂不是有作弊的嫌疑?

再说了,也是被逼无奈。后世文人到桃花源、岳阳楼,“眼前有景道不得”,因为早有陶公、范公“著文在上头”,几乎没有伸胳膊伸腿的地方。假若还顺着陶渊明、范仲淹的路子走,只能是手足无措,有点自取其辱之意。

敬畏不是屈服,不是寸步不移、止步不前。

汪曾祺凭借自己的气力,披荆斩棘,开辟一条小道。这是值得感佩的。

不过,假如这是一次考试,作文是以《岳阳楼记》为题,“自选角度、确定立意、文体不限”。几轮筛选,范仲淹同学和汪曾祺同学写得都不错。一定要在他们两个之间判个高下,相信秉承公正的考官没有什么犹豫的,范仲淹同学胜出。

——爱“芝麻”,更爱“西瓜”。

或者说,“芝麻”总是“芝麻”,“西瓜”毕竟还是“西瓜”。