上世纪九十年代,作家汪曾祺曾为书法家成汉飙、国画家杜月涛和漫画家高马得分别写过序。大概是因为三位书画家的书发行量所限以及“隔行跨界”的缘故吧,文学界对汪老这三篇序文,亦不仅所知甚少,至今几乎无人提及,连一些研究汪曾祺的专家也不全知情。这就更令人遗憾了。人民文学出版社将推出的《汪曾祺大全集》终于收录了这三篇序文。

高马得的戏曲人物作品

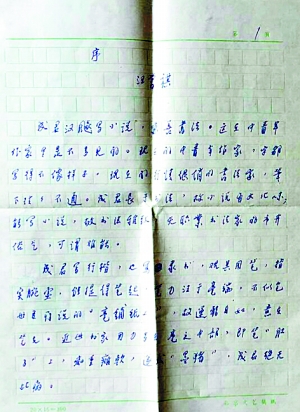

汪曾祺手迹

上世纪九十年代,汪曾祺曾为书法家成汉飙、国画家杜月涛和漫画家高马得分别写过序。惜1998年北京师范大学出版社出版的《汪曾祺全集》竟一篇都未收录,未免令人遗憾。大概是因为三位书画家的书发行量所限以及“隔行跨界”的缘故吧,文学界对汪老这三篇序文,亦不仅所知甚少,至今几乎何人提及,连一些研究汪曾祺的专家也不全知情。这就更令人遗憾了。人民文学出版社将推出《汪曾祺大全集》,我希望千万不要漏掉这三篇序文。

先说汪老给成汉飙写的序。汪先生给《成汉飙书法集》写的序是在1992年10月,成汉飙时为江苏海门县文化局副局长,在行政工作之余,一面进行文学创作,一面钻研书法艺术,而且均获佳绩。其小说曾荣获“十月文学奖”、“庄重文学奖”,书法曾摘取中国书协举办的“中国书坛新人作展览奖”、“首届中国书法兰亭奖”等。成汉飙于1985年曾在鲁迅文学院进行过为期两年的学习,聆听过汪曾祺先生关于文学创作实际经验的讲述,对汪老很是敬重。要出版个人书法集,于是便想到了汪老。1992年初,汉飙在北京办公事之余便去了蒲黄榆汪府,向汪老提出了写序的请求。汪老仔细观看了汉飙带去的书法作品和一些墨迹照片,当时便连声赞曰:不错,不错!汪老不仅欣然应允为之写序,还热情地拿出江苏的双沟酒邀成汉飙对酌共饮,汪老对成汉飙说:“诗酒一家、书酒一家,没有酒哪来诗书?”成汉飙不愿多打扰汪老,坚持未在汪府留餐,于是便告辞了,几个月后,汉飙就收到了汪老的序:两张北京文学稿纸上,那清逸劲健的字,寄托了长者对新秀的一片热忱和无限厚望。《成汉飙书法集》于1993年在古吴轩出版社出版,在排版校对之际,汪老又斟酌一番,在原稿上改动了少些字句。序不长,但言简意赅,十分精到,文章不仅评点了汉飙的书法成就,还对当时书坛的缺失提出了批评。且将序的全文抄录于此——

成君汉飙写小说,兼善书法。这在中青年作家里是不多见的。现在的中青年作家,字都写得不像样子。现在的行情很俏的书法家,笔下往往不通。成君长于书法,故小说有文化味,能写小说,故书法雅致,无职业书法家的市井俗气,可谓难能。

成君写行楷,也写隶书,观其用笔,指实掌虚,意淡气平,笔力注于毫端,不似包世臣所说的“毫铺纸上”,故运转自如,意在笔先。近世书家用力多在毫之中部,即笔在“肚子”上,痴重瘫软,遂成“墨猪”,成君书作注重多力丰筋。

成君结体,楷书近颜,而用笔有晋人意。隶书似多从张迁碑出,以少少变化,平稳中稍取欹侧为势,于侵夺退让间致意。王羲之字单看一个字,左右常不平衡,从整体看,各字之间痛痒相关,顾盼有情。隶书中《石门颂》、《西狭颂》每个字并非皆中规矩,通体则放逸有致。成君致力于此,已见成就。

写隶书,文须有汉魏韵味。尝见书法家用小篆、隶书写唐人诗《枫桥夜泊》、《停车坐爱枫林晚》,以为不相配。成君写汉隶,宜读汉人文。成君以为然否?

一九九二年十月序于北京蒲黄榆

二十多年过去了,成君之书法艺术更上了一个台阶,但临池挥毫之际,他常常会想起汪先生的序;当时汪老亲切的话语,爽朗的笑声……如同是近日之事,清晰地回响在耳畔,浮现在脑海中。

再说杜月涛。杜月涛:1963年生,山东淄博人,当代画家。已出版个人画集、论文集、评论集二十余种,其作品曾作为文化部国礼赠送国际友人,多幅作品被中外美术馆、博物馆收藏。

杜月涛与汪先生认识较早,在上世纪八十年代末,是陶阳先生写信介绍推荐的。陶阳是汪老的老朋友,上世纪五十年代,他们同供职于中国民间文艺研究会,后来也有联系。1994年,汪老还为陶阳的诗集写过序(题为《小滂河的水是会再清的》)。汪老给杜月涛写的序是一首诗。诗见朱小平《画侠杜月涛》,新华出版社1993年版。序撰于1993年10月,诗题为编者所拟。汪曾祺在10月4日给杜月涛的信中说:“‘序’写好。因为不太像序,乃改为‘题’。如你认为作序更好,则用于画集上可改为‘序诗’。”

这首诗是汪曾祺酬赠诗中最长的一首,可谓是淋漓酣畅,一气呵成,抒发了他对杜月涛其人其画的高度赞赏及满腔热望。诗中所提及的米芾、徐渭、吴昌硕,俱是独领风骚、别开生面的书画大师,汪先生将他们与杜月涛联系在一起,所誉之高,所望之厚于此可见矣。此诗还有两个特点。一是词句之俗,除引杜甫一处诗句和关于米芾的一个典故外,全诗几乎俱用大白话。没有僻典、没有怪词,读者没有隔膜,使人有亲近之感。二是收拾之细,既以粗豪的写意笔法描绘了他对画家的形象,又以娟秀的工笔技巧勾勒了他对画作的印象。“水墨色俱下,勾抹扫相杂”,粗豪之谓也;而“或染孩儿面”,“或垂数穗藤”,则是娟秀之谓也。似不经意处,正相互呼应也。还有,按常规,此诗至“可为寰中甲”即可止耳,但汪先生却以“画师名亦佳,何必称画侠”之句作结,此亦收拾之细也,不仅不是画蛇添足,而且是画龙点睛,画师与画侠虽只有一字之异,委婉中,却有深意寄焉,不知杜月涛于此是作何解读,有甚领悟了。但肯定的是,杜月涛对汪先生的序是颇为看重的,他未动先生一字,全文照刊。而且,还一直记住汪先生给他作序之事。和朋友们聊天时,给学生们上课时,杜月涛情不自禁地会说起这段往事。汪先生给他画集写的序诗,在某种意义上说,是为他攀登更高的艺术境界揭开了序幕,为他更快地成为艺术大师奏响了序曲。

2016年3月30日,杜月涛特地于西双版纳发了一篇博文纪念汪先生,博文的结尾处说:“谢谢汪老,虽然汪老已进入仙境,行游于宇宙太空之中,可是汪老的文字却是留给我们的宝贵遗产。……今日重发汪曾祺先生为我写的长诗(我识杜月涛),是对先生在天之灵的纪念。愿先生和他的文字、诗词、书法、绘画给人类文明带来更多的启迪。”

汪先生的序不长。全文录此与读者分享:

我识杜月涛,高逾一米八。

首发如飞蓬,浓须乱双颊。

本是农家子,耕种无伏腊。

却慕诗书画,所亲在笔札。

单车行万里,随身只一箧。

听鸟入深林,描树到版纳。

归来展素纸,凝神目不眨。

笔落惊风雨,又似山洪发。

水墨色俱下,勾抹扫相杂。

却又收拾细,淋漓不邋沓。

或染孩儿面,可钤缶翁押。

或垂数穗藤,真是青藤法。

粗豪兼娟秀,臣书不是刷。

精进二十年,可为寰中甲。

画师名亦佳,何必称画侠。

汪曾祺还为同龄人高马得的画集写过序。高马得(1917-2007),江苏南京人,上世纪四十年代即以漫画著称,六十年代起以中国画形式描绘戏曲人物,时与关良、韩羽并誉为中国戏曲人物画三大家。汪先生在序中说得不错,“马得是会长寿的,他还会画几十年,画出更多好画。”他比汪曾祺大三岁,又比汪迟十年才去世,在人世间活了90年。

汪曾祺与高马得本来并不相识。1991年秋,汪先生参加泰山散文笔会,江苏去的作家苏叶向他谈起了马得,在汪曾祺的脑海里,留下了这位江苏老乡的名字。不久,马得便去北京蒲黄榆与汪老见了面。马得曾写了一篇短文记叙其事:“……到他家已是十点半了,天干口渴,在寒暄中,他泡了杯好茶来,北京人爱喝茉莉花茶,这杯却是上好的绿茶信阳毛尖,清香味醇,极为解渴。……他又拿出一轴新裱的墨荷,题是用李商隐的‘留得残荷听雨声’……题字写得极好,墨气淋漓,笔力豪爽,水分又多,渗出的水味与旁边带雨的荷叶相映成趣……。这张画,荷叶画的好不稀奇,画荷花的画家多着啦,但题字与画这样结合得好却是难见的。我当时便不客气地请他如法炮制给我画一张。……他谈起我画的武大郎,说画中的武大郎夸张得比舞台上的更神气……我遇到知音极其高兴,从戏画又谈到戏曲,他戏看得真多,听他口述,便像自己也看到的一样那么过瘾。”(马得《初访汪曾祺——北京杂记之五》,1992年12月14日)汪先生在序中也谈到了见面的事,还对马得的仪表作了一番形容:“马得到北京来,承蒙枉顾敝庐,我才得识庐山面目。马得修长如邹忌,肩宽平(欧洲人称这样的肩为“方肩”),腰直,不驼背。眼色清明,面微含笑意。留了一抹短髭,有点花白,修剪得很整齐,衣履精洁,通身干干净净,清清爽爽,很有艺术家的风度,照北京人的说法,是很‘帅’。”2015年,旅美作家李怀宇采访了高马得,想起往事,马得还说:“汪曾祺搞戏是行家。当年他在北京,我们好不容易去看他,聊的很开心”(李怀宇《此生会当江南老》,刊2015年9月13日《羊城晚报》)。

汪先生对马得的戏曲人物画极为欣赏。尤其是对“马得能于瞬息间感受到美,捕捉到美”极为称赞,对马得在线描、用水、用墨、设色以及构图等方面的特色一一作了精当的评述;从中,我们可窥见汪曾祺本人的艺术修养和审美情趣,也可看出汪曾祺对高马得画的欣赏程度与撰序的认真程度,怪不得马得说与汪老相识是“遇到知音”了。汪曾祺称马得是一个抒情诗人、一个画梦的人、一个好人。一度时期,曾在马得的朋友圈里传开,马得特别开心。

高马得对汪曾祺之序甚为看重。在他去汪府之前,已有几篇相当有分量的评论文章发表了:1989年3月18日,《马得戏曲画展》在广州集雅斋开幕。3月20日,《羊城晚报》发表了方成的《马派的画》;4月4日,《广州日报》发表了黄苗子的《童心——序马得戏曲人物画展》。1990年11月,人民美术出版社出版了马得的《中国戏曲速写》,叶浅予撰写的序——《读高马得的戏曲速写》。在《马得戏曲人物画集》上,共有4篇序文,汪曾祺的《好人平安》列为首篇,依次为黄苗子,方成和叶浅予的文章,黄苗子、方成、叶浅予都是美术界、漫画界的顶级人物、权威人士,也都是马得多年的好朋友,将汪文置于第一篇,当非马得一时之兴,必是有所考虑衡量的。

汪曾祺给高马得的序比较长,有2000字。全文载1998年文化艺术出版社出版《马得戏曲人物画集》。1996年12月4日,《马得戏曲人物画展》在江苏徐州东方画廊开幕,12月11日,《徐州日报》首次发表了汪曾祺的这篇序。我想,《汪曾祺大全集》的编辑是不难找到的。

1970年代后期,笔者就曾与高老有过接触,也曾到高府看望过高马得、陈汝勤夫妇。近日,我与陈老通了电话,已经九十余岁的老人,还记得到北京汪老家的事,还记得马得当时送了汪老一张画,后来,汪老也回赠了一幅字(是委托陆建华先生带来的)。她说,汪老还热情地留餐,并邀马得共饮,但马得素不喝酒,便以茶代酒了。那天说起此事,陈老仿佛沉浸在回忆中,连声说:汪曾祺,大作家!大好人!