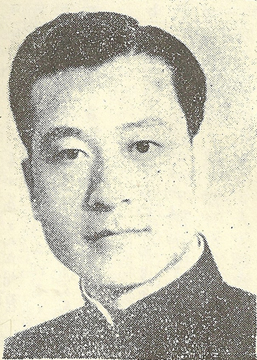

陶光

陶光,原名光第,字重华,1935年毕业于清华大学中文系,清朝端方后人。张充和在文中回忆陶光,说端方应是他的曾祖辈,说他因陶斋(端方之号)而姓陶,但他从不提及家事(《张充和诗文集》)。陶光于抗战时期任教于云南大学,嗜好昆曲,曾得红豆馆主傅侗亲授。汪曾祺记录他是张充和的追求者,但属于“单相思”。1948年,陶光受邀去了台湾,进入师范学院任教,后又辞职,于1952年冬意外死亡,年仅四十。遗未刊诗集一部,寄给了远在美国的张充和。

张充和与陶光最早相识于1935年在清华大学成立的曲社谷音社,张充和的大弟张宗和在该校读历史系,与陶光是同学。

张充和说当时他们中间以陶光的嗓子为好,喜欢唱《长生殿》里的《武陵花》,不管有没有笛子,可以闭着眼睛唱,有一次在云南大观楼,他们一班曲友就趁着陶光陶醉唱曲时溜掉了。张充和说陶光说话直来直去,未免使人感到“其狂亦狷”。陶光说张充和“词不如字,字不如曲”,十多年后,张充和自觉承认并铭记。

在张充和与张宗和多年的通信中多有提到陶光,对他的意外去世,唏嘘之余更多的是感慨人心不古、人世沧桑。

1972年6月30日,张充和致信宗和:“此信专为谈谈我所知道的陶光的生前身后事。陶去台时在师范大学任教,性格比前更耿直,不会迎合当局,不理同事,可是学生们都说他书教得好,也有真货。学校当局为了要安插一个不相干的,便把陶光解聘了。他的太太(滇剧名角)亦与他离别,竟一去不回。据说是他们吵了架……但陶某亦是硬骨头,又下不去面子,于是从此就不见面了。……后来他更是穷愁潦倒,也不去求人,把工作丢了,也不去找事。据老苏说家中连稀饭都没有。后来出外散步便倒在小桥上死了。陶某死了十年,我亦没想起要做诗,一听到这种种惨事,便成了三首诗一首词。请你指正。他从不给我写信,只是死前一月寄来一本诗集、一本词集。所以我说‘信有故人成饿殍,忍听新贵说怜才’。下句也是事实。”

1972年7月27日,张宗和致信四姐充和:“六月三十日述陶某死事,甚为惨,为他难过了几天,当即将你信札抄寄华粹深,已得他回信。……关于陶某我还有他在昆明和刚到台湾时给我的几封信和诗词,但不知在那个箱子底下,等我找出来后再抄寄给你。……陶某在昆明云大时,和我同住‘映秋院’楼下,朝夕相处。翠湖堤畔,面馆,小咖啡馆,经常有我们的踪影。后来凤竹到昆明后,我们住在桂花巷时,他是我们家的座上客。不过遇到我和凤竹吵架时,不但吃不到饭,还要饿着肚子来劝架。那时生活已渐困难,吃一碗猪脚面已不容易了。从我脱离云大后就和他分开了。胜利后他到台湾,也没有到苏州来。解放前他还有信来,解放后即不通信了。……”

1972年8月13日,张充和致信大弟宗和:“得七月二十七日信(昨日八月十二日),死了多年的陶某忽然引起老朋友们泪水,都因音讯阻隔,虽是陈事,也还是伤心动人。盖棺论定,陶某之脾气越来越怪(一般不懂他的人是这么说),却也真是不会理解种种恶习的社会使然。他之所以被开掉,不回头不低头,不屈服,饿死也不阿谀社会。当初携妻到台,因为云大不能容他太太,他觉得还是换个绝不同的环境,不知易地不易境……关于许世瑛、华粹深的推测不无有因,听到陶光的旧学生亦有微词。此事不必再提,提了伤活人感情。”

从这些信中可见,张氏姐弟对陶光之死真相很是关心,但毕竟山高水远无法亲身了解。

而从新发现的陶光四封致张宗和的信则可以参考推测陶光在台湾的真实生活。经查,这四封信时间应为1948年至1949年。

第一封:

宗和兄:

在昆得书,久未作复,亦颇以能相聚为快,但贵师之聘本不十分自然,故当时即函足下问贵大状。嗣得世瑛之信决意东渡。于十月二十三日飞柳州,经衡阳、长沙、南昌、杭州至上海转此已一月矣。初到此间一切皆须安顿,近始稍有头绪。十年以来,辗转于黔、滇、川三省,骤抵海滨,殊有新鲜之感。但此地文化气氛之低耳。非西南之比,是亦不及料者。鼎芳亦在此任省府参议,世瑛近与粹深之八妹结亲,足下在彼何如?尊嫂想来未必能喜兹丘陵间耶。北平已成用武之地,尚复有信来否?贵州所产棉纸极佳,不知近时价格何似,若不贵,又寄递方便,甚望能多买夹层寄赐,其用甚多。

即问双安

弟 光顿首

十二月二十日

第二封:

宗和兄:

不通信将近半年矣,得来书甚慰,前寄去之信收到否?你开的《曲选》如何?师范学院之风波并非起于罢课,因学生与警察稍有纠纷,事态渐趋严重,政府本不满学生,遂围宿舍捉学生,随后重新登记,听课约一月。现已如常。台省币制于半月前改革,发行新币,同时调整待遇。在此以前我们的生活也是许久不敢买点肉,经济拮据已极,连发封信都要等发薪,比之以前我们在昆明时简直有过之无不及,(不过当时是一个人)新币发行情形尚好,物价虽也稍涨,颇有限,大概是因为同时有黄金储蓄办法,即可持台币到银行存入,过时可提取黄金。等于兑现。因此金价反稍跌,其他亦不能暴涨。最猛的是小菜肉,或因为台人日多,供求不能相及,目前我们的生活又颇过得,不知以后整个的局面如何。假如局面更坏,则值恐怕仍将跌落。全国改革大概最近可以公布,想来也照此地办法。你现在做何打算?改币后大概不至于开不了学吧?我在此地闷得异常,因为这年头人与人很少能开诚相见,我又是毫无城府,所以不容易和人接近。姜先生处我也是曾去过以信,(金华)未得复信。他任厅长还是最近才听说。鼎芳于和谈濒于破裂时去杭接眷,去后毫无消息,粹深仍在南开,久已无信。大姐在台中做什么?四姐到美国有无通信?

即祝近好

光 六 二十七

第三封:

宗和兄:

来信收到,这里非常热,虽说有风,还是很吃不消,加之我近来“发福”本来就爱出汗,弄得简直不敢出门。此地现在人满得不得了,可是我还是很少朋友,可以说很闷。有些有名的风景区,很想找机会去逛逛,经济又不富裕,再则家也丢不下。我现在吃得不坏,内人本不会做菜,我揣度着试做好些,连面食居然成功得很,甚至还有创作。不过鸡鱼之类绝少,这里鸡很贵,鱼多为海鱼,腥而不鲜。水果样子不算太多,现在正是菠萝季,不到新台币一元可买一个,(银元合新台币三元余)西瓜也不错,香蕉终年不断。想来你们在山地里绝无此机会也。现在新待遇发表了,你月入能几千?能否维持?下年想仍不动?云南的情形究竟如何?相隔不远,有所闻否?曲子还唱不唱?我到此之后仅有一女稍会唱些,极偶然的唱唱。听说张传芳也在此,不知在何处,自己也不大哼。大姐在台中,相距不算远,也想去看看,不知何时真能去。我懒得不像话,暑假中真正休息,吃饭看报睡中觉,吃饭、睡,任何事不做,稍微一动就是满身的汗。四姐来信了么?她的英语足够用否?据说美国物资方面很方便,是否对她的身体有好处呢?我近来非常想出国游历或教书,老苏最近也来函,曾见数面,你来信曾给他看过。内人害的是腹中生瘤,必须开刀,早已出院算是全好了,所怕再生。炎麟想仍在女师学院?久已不通信了,他结婚后你们没有见过面吧?感情也不十分好,前年他太太独自回家乡,湖南邵阳,不知现又来重庆否。以靖健壮,可养。不过你应该记得医生的话,她恐怕潜伏着有病菌,在十五岁以后须特别注意营养,现在也须好好营养,要能抵抗得住。新嫂夫人有几个小孩?有人说沈从文在北平自杀了,不知真否?你也未必知道吧?你现在作什么研究?非常盼望你能多做点功夫,有无大作?

问好!嫂夫人好!

光

八 一

第四封:

宗和兄:

来信早已收到。近来你们的生活怎样?前次我说的这里发行新币,调整薪水,以后日子过得不错,现在又不同了。物价又在涨,虽说没有从前涨得快,也就可观了。总之我们是又在开始勉强对付。此后如何还不知。好像前回已告诉你我在此地寂寞得异常。主要是这年头谁和谁都不能开诚相见,尤其是像我这样,和谁都没有深切的关系,也没有那一方面使我满意。想起来阁下怕是我仅有的朋友了——你没有很多的改变吧?……不过我个人是一天天发胖,似乎过得很好,近年来作的诗日觉苍老,如:“秋气入溪竹,萧然风物悲。寒光凝永夜,青格动轻飔。渐觉欢情减,因知岁月移。含思孤坐久,怅望解人谁?”又:“世事分望缠,生涯尽苦辛。抚膺如见昨,揽镜未衰神。雾霭秋山灭,风寒白露新。万家酣睡里,侧耳欲沾巾。”这都是最近作的。就诗论实在是好的,恐怕去老杜不远。尊见如何?

大姐那里从前次转信就想去看望看望,但因天气太热。今年我的汗愈更近多了,一直去不成,虽说相距很近,当日来回总是不成,也要考虑。现在又出了旅费支出的问题了,谁知最近能不能去呢?四姐最近有信吧?她也惦念这点剩水残山不?替我问候她,或者把她通讯处告诉我吧。曲子是完全没得唱,今天报载姜的厅长换了,不知其详,如何?你们通常有信否?老殷通信否?来信!

祝合府欢喜

光 十一月三日

巧合的是,与陶光的信件同时发现的还有华粹深的旧信。华粹深于1935年毕业于清华大学中文系,师从俞平伯,研究戏曲。他与陶光本是同窗,因其妹妹嫁于许世瑛前往台湾,与陶光一家熟识,因此其信件可以帮助解读陶光的信件。

如写于上世纪七十年代给张宗和的信中提及:“前得来信,并四姐的独往集诗,读后颇为感伤,忙里偷闲,写了打油诗十首,悼陶光兼忆往事。寄上请斧正。想足下读后会有”不堪回首诟当年之感。二十年后得此消息,悲恸何极。”

又有一封:“上次寄了悼陶某的打油诗,第三首写得太不像话,今改正如下:檀板笙歌聚一堂,谷音盛况最难忘。是谁压倒袁乔醋,裂帛穿云‘一担装’。”

又有一封:“接来函及抄示四姐信,阅后至为哀伤,泣下不止,乃至夜不能寐。四姐悼词‘致命狷狂终不悔。’可谓知己之言。回忆七七事变后,陶光因不欲与其庶母同住,寄居我家,朝夕相处,情感弥深,他那种孤高耿怀的襟怀,走到那里也都要碰壁。胜利后燕京大学以副教授名义约他,他坚持非当教授不可,拒不应聘。假使那时他能就聘北来,或可不至流为饿殍。伤哉!……据我妹妹以前来信说,陶光和其夫人经常吵闹,他们都同情女方,对陶光意见很大。……”

至此,综合各方信息,应该说有关陶光的非正常死亡已是渐渐清晰了。在陶光的遗著《列子校释》里,有赵赓飏、许世瑛写的《后记》,其中明确写着:“陶光,北平人,民国二十四年毕业于清华大学中国文学系。民国卅七年夏,自滇来台,任省立师范学院教授。”循循善诱,矻矻穷研,日夕未尝少息,体力因以日衰。而赋性狷介,生活清苦,竟于四十一年十一月二十四日,以心脏病猝发,医药罔效,溘然长逝,得寿仅四十岁,伤哉!”

文中对陶光生前安贫乐道饘粥以养亦有着墨,对照书中列子形象,竟然契合。

我在新得陶光的另一遗著《陶光先生论文集》里看到,陶光在去世前不久还在作着有关诗歌和艺文的论文。在书中,陶光对屈原性格的研究用心之至:“造成这个大悲剧最重要的理由是他底坚强的,一般地说,铸成每个人不同的命运者不是上帝,而是每个人自己底性格。性格与环境相冲激,磨擦,画出了一个生命经历的蓝图。环境,即一个人的遭遇如何,不是固定的,因而或多或少地影响或改变了命运。”“每一个人的生存必须对于生存具有信念。即是说他必须肯定人生。不拘知识如何谫陋的人,在感觉中,他模糊的意识到生存的含义,虽然不一定能说出。在天问中我们看到屈原对于生之信念动摇了,他否定了一切,他否定了人生。他否定了自己。在这种情形下,他无法生存下去,他不得不死,于是他死了。”(《论屈原之死》)

张充和说陶光“致命狷狂终不悔”,实则是性格使然,从同期新发现的陶光诗词亦可见一斑:

岁暮书怀

溪影当窗短烛烧,虫鸣入夜雨飘潇。

寒妻强病传薪火,倦客埋心事篆雕。

身世百年甘抚仰,襟期斗室送昏朝。

人间尚有低徊处,自昔诗篇共泬寥。