汪曾祺先生在写作

日前,接到一个陌生人的电话,她自报家门:“我是汪曾祺的女儿汪朝,正在编我父亲的全集。前些天碰到你们作家出版社的萌娘,谈起此事,她说手头还存有我父亲给她的信件。她提供给了我,还真挺有意味。我想你手上也会有我父亲给你的信吧?麻烦你找一下好吗?”我想,明年是曾祺先生逝世二十周年,能出他的全集,当然是好事,便答应“马上就找!”

曾祺先生1997年5月16日逝世后,我搬了一次家,第二次装修也已过了十年。好不容易才找出两封他给我的信,好在电脑中还存有他三封信的电子文档。这样,我这里至少有他的五封信。

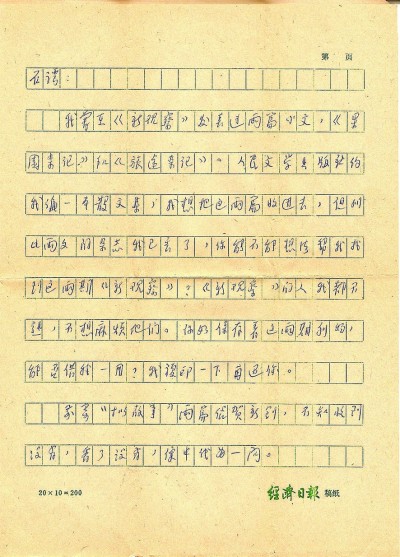

汪曾祺1985年4月20日致本文作者信

“苦脑期”的来信

“文革”后期,我从干校抽调回京,分配到筹办中的中国艺术研究院工作。1975年秋,兼任艺研院一把手的文化部副部长袁水拍出任《人民文学》主编,要挑选几个人去当编辑。我恳求他把我带走,未料他说:“你将来还是搞创作吧!我记着你的事,有合适的机会再给你安排。”就这样,到1975年冬,我被借调到北京京剧团创作组,当时该团是所谓的“样板团”,采取半军事化管理,全团人马在剧团吃住。巧的是,我与曾祺先生的创作间兼卧室是门对门,直到1978年春我回艺研院,朝夕相处近两年半时间。作为晚辈,我有幸向他学到了许多东西,受用至今。

离开京剧团两年后,我是在1980年6月24日开幕的北京市第四次文代会上见到曾祺先生的。这次找信时,意外地发现我还保存着《北京市第四次文代会代表分组名单》,其中文学界代表一百六十二人,如今被称作“文学巨擘”的汪曾祺却不在其中,而是列在戏剧界代表最后一组。记得那天他见到我就很惊异地问:“你怎么来啦?”因为揭批“四人帮”的“清查”运动结束后,北京京剧团就回归北京市,不属文化部管辖了。我告诉他,我已调离艺研院,到即将复刊的《新观察》杂志社工作,是应邀作为驻会记者来采访和组稿的。我知道,在“清查”运动中,他因“文革”期间在天安门城楼上亮过一次相而迟迟过不了“说清楚”关,所以直到此时仍像霜打过的花木蔫蔫的,不像其他人那般兴高采烈。我知道他师从沈从文,年轻时写过小说、散文、诗歌,就问他为何不挪挪窝?他说,已年满花甲,就在京剧团离休算啦!我问他手上有无短篇小说,《新观察》7月10日复刊想发一篇小说,尚无着落。他答,手头有一篇,不敢说好,但决非“大路货”。有家杂志不敢发,你拿去试试你们主编的胆量!

这篇小说叫《黄油烙饼》,是林斤澜帮他投给某杂志的,退了回来,依旧在林斤澜手上。正好林也是大会代表,他当即去取来交给我,说:“你可是新时期第一个来向我约稿的编辑呵!”

当时《新观察》编辑部也就五六个人,文艺组组长费枝、编辑部主任张风珠、副主编杨犂读过《黄油烙饼》后,都说写得地道、老到,有滋味儿,认为与他“文革”前写的《羊舍的夜晚》一脉相承,不愧为小说老手。然而,在主编戈扬手里却险些给“毙”了。她把稿子交还给我:“让汪曾祺改一改,调子总还是高一点好嘛!”我明白,这就意味着让我退稿。这下我犯难了。因为不只是我与曾祺先生共过事,曾错划为右派的杨犂与他在西南联大还有同窗之谊呢!我们最终一块儿说服了戈扬,但《黄油烙饼》错过了复刊号,延至第二期才发表。而戈扬作为主编,愣是把这篇小说排在了末条,也没有上要目(那时《新观察》每期在《人民日报》登要目广告)。所幸的是,《黄油烙饼》在文坛赢得普遍好评,并收进了人民文学出版社出版的小说年选。

我写信告诉曾祺先生,《黄油烙饼》将在第二期刊出,他立即寄来新作《果园杂记》,并附一短简:

寄上散文一组,请阅后转交领导审处。有人说这是散文诗,我看就叫散文吧。此稿字数不多,但我未留底稿,如不用,望能破格退还。

《果园杂记》经领导审阅,只同意用其中两章。我将此意见写信告诉他。他于8月28日回信说:

散文,你们领导拟选用两章,我估计是《波尔多液》和《葡萄的来历》。我拟同意。但只此两章,似乎“撑不起来”。——也可以吧。我自己倒是比较中意《涂白》,因为生活确实曾改变了我的审美理念。但谁读了也不怎么欣赏。那么,只好“归卧碧山丘了”。稿一时排不上,本是意中事。我一时无处可送,先存在你们那里吧。

经过力争,这组《果园杂记》在《新观察》第五期刊出时,就以《涂白》打头,外加《粉蝶》《波尔多液》,共选用三章。余下的几章我及时奉还给了他。但后来收入他的新时期第一个散文集《蒲桥集》的《果园杂记》,依然只有《涂白》《粉蝶》和《波尔多液》。这使我想起他为什么说“我一时无处可送”这样凄凉的话了。

1980年夏天,汪曾祺确实处于稿子“一时无处可送”的苦恼期。那时,他的小说《异秉》托林斤澜寄给《雨花》副主编叶至诚。叶看后很兴奋,拿给当年“探求者”的“右派”弟兄方之、高晓声和陆文夫看。他们大为赞赏,一致认为如此深厚纯朴、毫不装腔作势的作品实在久违。同时也觉奇怪,这样好的作品为何不在北京几家大刊物上发表,而要寄到江苏?叶此时才透露,《异秉》是在北京两家大刊物吃了闭门羹后才向《雨花》求救的。于是,他们就去鼓动主编顾尔镡,顾二话不说就拍板放行。不过,发出来已是《雨花》1981年第一期了。

“又一青春期”的来信

1980年8月,曾祺先生以自己的初恋故事,写了篇自娱的小说《受戒》。因小说旨在赞颂被压抑而待解放的人性,不会有刊物敢发表,他就让朋友传阅聊作消遣。不曾想杨毓珉看过后,在北京市文化局召开的创作座谈会上把《受戒》作为试图突破写作禁区的新动向作了通报。主持《北京文学》的李清泉立即赶到汪处要来《受戒》原稿,并违反工作程序直接签发,以免横生枝节。《受戒》发表后成了传诵一时的当代名篇。按理说,《受戒》应获得1980年全国优秀短篇小说奖,但因饱受争议而终成遗珠之憾。随着思想解放运动的推进,他的《大淖纪事》作为一种补偿,获得1981年全国优秀短篇小说奖。由此,曾祺先生迎来创作上的又一个春青期,一发而不可收。

此时,我为曾祺先生的创作终得官方认可并开始确立他在文坛应有地位而高兴,但他毕竟年逾花甲,我就有意与他拉开距离不去逼稿。然而,他并未忘了我。1982年5月18日,他主动寄来新作《旅途杂记》,附信写道:

久不见,你好!

《新观察》一直给我寄杂志,我长期未给杂志写稿,很不过意。我4月初由陕西到四川旅游了四十天,回来准备写点游记。已写出四篇,寄上请你们看看。如有可用,请酌用。不合用,尚祈退我,以搪别处文债。这四篇都有得罪人处,因旅途中有所感触,未能除尽锋芒。这些,也请你们斟酌。

《旅途杂记》中有篇《兵马俑的个性》,他写道:“塑像总是要有个性的。即便是塑造兵马俑,不需要、不要求个性,但造俑者还是自觉、不自觉地,多多少少地赋予他们一些个性。因此他塑造的是人,人总是有个性。”曾祺先生本人就是很有个性的作家,虽经历了1957年那样的沉重打击,却也“未能除尽锋芒”。而带有点锋芒的文章,正合《新观察》的胃口。于是,《旅途杂记》顺利地在1982年第十四期全文刊出。

1984年8月,我调到作家出版社参与《中国作家》的创刊。1985年4月28日,曾祺先生寄来一封长信,主要说了三件事。一、“我在《新观察》发表过两篇小文,《果园杂记》和《旅途杂记》,人民文学出版社约我编一本散文集,我想把这两篇收进去,但刊此两文的杂志我已丢了,你能不能想法帮我找到这两期《新观察》?”我当即给他寄去两文的复印件。二、“前寄‘拟故事’两篇给贺新创,不知收到没有,看了没有,便中代为一问。”“拟故事”两篇近似《聊斋》,即《螺蛳姑娘》与《仓老鼠和鹰借粮》。贺新创时任《中国作家》编辑部主任,我询问此稿时他正要出差,主编冯牧、副主编张凤珠决定由我代班,统筹第四期发稿工作。我就当了《拟故事两篇》的责编,并安排在短篇小说栏头条位置。三、“你(手札中笔误为‘我’)曾建议我把写过的诗拿到《中国作家》发表,我的诗稿早已不知去向,现在想也想不全了。那几首诗也没有多大意思,里面还提到‘越境的熊’,于中苏邦交不利,不宜发表。你最近写什么?写诗还是写报告文学?”

记得1984年底,中国作家协会第四次代表大会召开,我到他所住的房间拜访,希望他支持一下即将创刊的《中国作家》。他笑道:“四年前,在北京市第四次文代会上,除了你,没有一家文学报刊向我约稿。这一次,我一来报到,就被各路记者、编辑围追堵截,我手头哪还有存稿呀?”我说:“旧作也可以。就把你以前写草原的那组诗给我吧!小说家的诗一旦发表,说不定更引人注目。”他答:“也不知塞哪里了,让我回家找找再说吧。”接着,他问我最近写诗没有,我说,临离开京剧团时,你嘱我今后如果还写诗,得“变法”。这几年“朦胧诗”崛起,我自觉跟不上,诗写得很少了。到《新观察》当记者后,写了有关史铁生、陈丹青、谷建芬等作家、艺术家的报告文学。因此,他在给我的这封信中问:“你最近写什么?写诗还是写报告文学?”

为青年作家写序而来信

1985年秋,中国作协党组成员从维熙出任作家出版社总编辑,我调任作家出版社刚组建的小说编辑室主任。当时,我策划了一套“文学新星丛书”,专为青年作家出第一部小说集。列入丛书第一辑的五名作者是:阿城、王兆军、莫言、刘索拉和何立伟。我刚确定选题,湖南文艺出版社的蒋子丹来访,她得知我编选“文学新星丛书”,大加赞赏。并说,何立伟的小说集已列入湖南文艺出版社的选题计划,她就是责编。何立伟是她很好的朋友,为朋友考虑,也为文学湘军的整体利益着想,何立伟的第一个集子当然由作家出版社推出更好,她慷慨地把这个选题让给了我社。我说,这套丛书的每个集子,都得请有影响的作家或评论家写序,你看请谁为何立伟作序合适?她告诉我,前不久,她和何立伟一起来京出席《人民文学》编辑部召开的部分省市青年作家座谈会,曾去拜访汪曾祺。汪说他看过何立伟获全国优秀短篇小说奖的《白色鸟》,觉得很新鲜。还认为何很有才华,是有自己特点的作家。不如就请他作序。蒋子丹是一位很讲义气的朋友,她自告奋勇地把这件事包揽了下来。

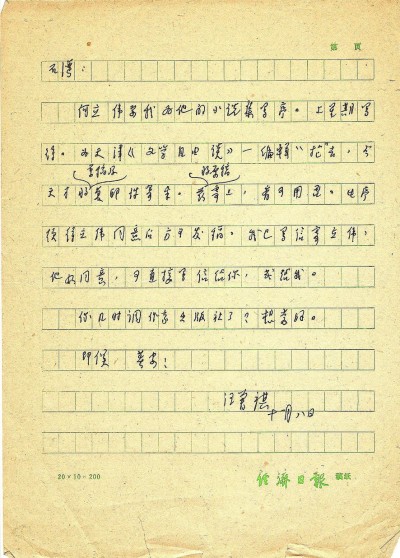

11月10日,我收到汪曾祺为《小城无故事》写的序和他11月8日给我的信:

何立伟要我为他的小说集写序。上星期写得。为天津《文学自由谈》一编辑“抢”去,今天才将原稿及复印件寄来。兹将原稿寄上,看可用否。此序须得立伟同意后方可发稿。我已写信寄立伟,他如同意,可直接写信给你,或给我。

你几时调作家出版社了?相(手札误写成“想”)当好。

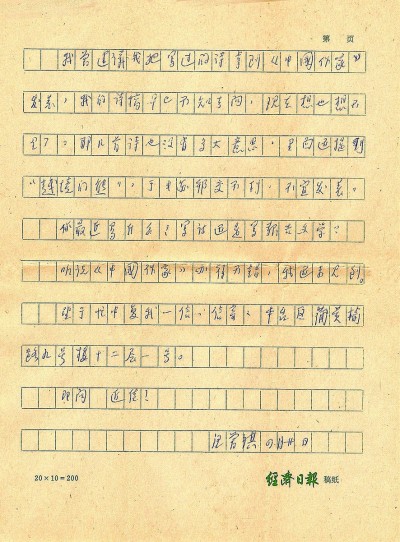

汪曾祺1985年11月8日致本文作者信

曾祺先生在《小城无故事》的序中提到,他在见到何立伟时,曾说何的小说与废名有某些相似处,而何却说此前并没有读过废名的小说。但何后来写信给他说:“我回来后找到他(废名)的书细细读,发觉我与他有很多内在的东西颇接近,便极喜欢。”于是,汪曾祺感到,“这是很耐人深思的。正如废名,有人告诉他,他的小说与英国女作家弗金尼·沃尔芙很相似,废名说:‘我没有看过她的小说’,后来找到了弗金尼·沃尔芙的小说来看了,说:‘果然很相似’。一个作家,没有读过另一个作家的作品,却彼此相似,这是很奇怪的。”因此,他写道:“我的这篇序恐怕将写成一篇何立伟、废名异同论,这真是始料所不及。”他在序中说,废名是开一代文学风气的作家,沈从文、何其芳都曾受过废名的影响,而何立伟与废名的相似处是哀愁。令他高兴的是,“何立伟在小说里写了希望”,“对立伟的这种变化,有人有不同意见,但我认为是好的。”他还对何立伟“写小说同唐人写绝句一样”重意境、重感觉很是欣赏:“与其说他用写诗的方法写小说,不如说他用小说的形式写诗。”

看过曾祺先生长达四千五百字的序后,何立伟复信给我:“汪老的序,写得极好,是难得的文字。序写出这种温暖来,怕也是不多见的。”还说:“汪老的序,原本是《人民文学》拟发,不想叫天津《文学自由谈》拿去了,真有点可惜。汪老的文章,有一种非常难得的文体美,有一种谁也没有的文气。您遇着他,代我向他致礼。”

立伟说的极是,美文难得。此时,距曾祺先生稿子“一时无处可送”,仅过去五年,他在文坛的地位和声望已可谓今非昔比。而这五年,恰好是新时期文学最辉煌的“黄金时代”,令人难以忘怀!