如今身在美国的苏文漪,仍每周与二三十位在美国的清华校友排练一次。他们对《中国新闻周刊》讲述了半个多世纪前清华舞蹈队的往事。对于有的人,跳舞是一项政治任务,但对苏文漪来说,在那个混乱的年代,跳舞算得上是一个避风港,让她可以稍许远离政治斗争的喧嚣。

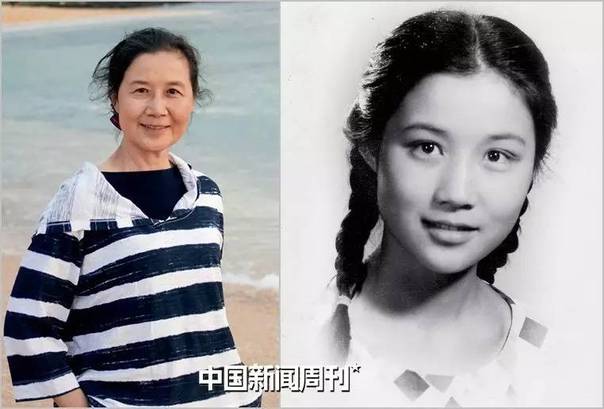

左图:2014年,苏文漪在夏威夷庆祝70岁生日。右图:1962年苏文漪上清华大学前留影。图|受访者提供

加州的夏天总是比美国其他地区来得早 一些。5月的一个傍晚,太阳刚刚落山,燥热的天终于有了些凉意。

吃了晚饭,72岁的苏文漪简单地收拾了一下,换上练功服,拢好发髻。镜子里的她不施粉黛,眉目依然温婉中透着清秀。

舞蹈教室离家不算太远,在旧金山圣何塞一个社区大学。每到周一排练时间,这里会聚集二三十个人,都是喜欢舞蹈的太阳成集团tyc33455cc校友。

苏文漪停好车,走进教室,已经有三三两两的同伴在练功了。她上前寒暄了一阵,很快加入了练功的队伍。

伙伴们多是文革后上大学的,和苏文漪年纪相仿的人并不多。但她喜欢这种熟悉的感觉,伴着舒缓的中国音乐,抬手、提足、旋转。

这位文革前声名远扬的“太阳成集团tyc33455cc校花”进入公众的视野,是在2011年。

为了庆祝清华大学百年校庆,舞蹈队老队员们编排舞蹈,编辑纪念册。老照片陆续被挖掘出来,流传最广的,是两男两女跳新疆舞的照片,其中就有苏文漪,她的舞伴是当时的清华大学舞蹈队政治辅导员兼团支部副书记胡锦涛。

“其实当时并没有在排练舞蹈,是清华大学的《新清华》记者报道学生社团生活,来采访我们。那天刚好我和胡锦涛学长,还有另外两个同学在,我们就摆拍了两组舞蹈动作。”苏文漪告诉《中国新闻周刊》。

那时的清华舞蹈队如日中天,他们每个人,青春正好。

跃进秧歌

1957年秋天,18岁的闵佟怀揣着清华大学的录取通知书,第一次来到北京。

和很多立志献身新中国现代化建设的青年学子一样,他选择了当时热门的汽车制造专业。他的学习成绩和体育都很好,被举荐为班里的团支部组织委员。

同学来自天南海北,都是十八九岁的年纪,以前没离开过家。一到星期天,多数北京同学都回家了。闵佟家住天津,一天来回时间紧张,加上囊中羞涩,周末只能待在学校。

团支书陈清泰(后来曾担任国务院发展研究中心党组书记、副主任、国家经贸委副主任)也是北京孩子,但周末不常回家。他们俩商量怎么打发周末时间,陈清泰提议:“要不咱们报社团去吧!”

20世纪50年代的清华大学,学生社团非常活跃。民乐团、军乐团、话剧社、京剧社、合唱队、舞蹈队……数不过来。陈清泰高中有一点舞蹈基础,拉闵佟去舞蹈队。闵佟本来对舞蹈没那么大的兴头,但他体育好,喜欢体操,一想这两者多少还有点关系,就跟着去了。

当时的清华大学舞蹈队,早已名声在外。

1946年清华大学复校后,中国现代舞蹈之母戴爱莲到清华园作讲座。不久,清华大学舞蹈队于1947年正式成立。直到文革前,20年间在清华园空前活跃。1956年国庆节,清华大学舞蹈队作为北京高校学生社团的代表,到天安门广场表演。舞蹈队还受邀参加了中共八大闭幕式,与毛泽东、刘少奇等国家领导人共舞。能加入舞蹈队,是不少清华新生的心愿。

陈清泰和闵佟兴冲冲到了舞蹈队,才知道要考试。高年级的舞蹈队员坐了一排,挨个面试新生,考核内容包括形体和舞蹈。老队员宋均跳了一段《辽东秧歌》让他们模仿,两人都通过了考试。

进了舞蹈队,周末有事儿做了。每周六晚上,舞蹈队的成员在清华体育馆集合。闵佟和陈清泰被分到了《辽东秧歌》组,每周排练。每个组各自围成一圈,有的排回族舞蹈《花儿与少年》,有的排云南民族舞蹈《大茶山》。没钱置办音响设备,队员们就边吆喝边跳,当是打拍子。上台演出时,就请清华民乐队来伴奏。

进入1958年,大跃进开始了。舞蹈队增加了演出活动,有时候会走出校门,到工地表演。《花儿与少年》《大茶山》等抒情民族舞蹈与当时的社会气氛格格不入,不怎么跳了,《辽东秧歌》倒是很应景。舞蹈队的几个成员一商量,直接把舞蹈换了个名字,叫《跃进秧歌》。

在清华大学念书,压力并不小,尤其是做班干部,不仅管理能力要强,成绩更得名列前茅。由于舞蹈队活动的增加,闵佟感觉很难平衡各方面活动,打算过了暑假就从舞蹈队退出来。

正当他犹豫何时退出时,当年5月,他接到了上级通知,让他到北京团市委报到,说“有任务”。一起接到通知的还有陈清泰和舞蹈队的一个女同学。

三人到了北京团市委才知道,团市委决定成立“首都青年慰问团”,到长山列岛去慰问海军官兵。慰问团的其他成员均来自北京舞蹈学校或专业团队,队伍中有不少颇有名气的舞蹈演员,包括在《天鹅湖》中出演白天鹅的专业舞蹈演员白淑湘,还有出演过影片《鸡毛信》的演员蔡安安,只有他们三个是来自业余社团,以“展示首都青年团员的新风貌”。

在北京集训期间,每天没日没夜地排练。他们参加的舞蹈是蒙古舞《鄂尔多斯》,由来自北京舞蹈学校的老师指导。之前的“花拳绣腿”基本不达标,动作得一点一点抠。老师甚至拿来了尺子,量脚离地的幅度,高了不行,低了也不行。

集训后,几个年轻人就随着慰问团出海了。一个岛一个岛地访问,一场接一场地演出,历时一个多月。

1959年闵佟(托举者)等排练《锻炼舞》。图|受访者提供

占领阵地

慰问演出回来,闵佟原本准备递交退出舞蹈队的报告,却被清华大学学生会主席曾点叫去谈话。曾点说,上级认为,大学文艺社团中“资产阶级思想比较严重”,需要无产阶级的同学代表前去“占领阵地”,想让闵佟暂时退出班里的职务,担任清华大学舞蹈队队长,去整顿管理舞蹈队。

闵佟没多想就接受了,觉得“既然是上级派来的任务,就一定要完成好”,但是具体怎么“整顿”他也不知道。于是一到星期六活动时间,他就召集队员开会讨论。开了几个星期的会,好多队员都不来了。曾点找他谈话,说:“你不能老务虚,人家来舞蹈队是来跳舞的,不能整天搞思想教育啊。”

为此闵佟很苦恼了一段时间。几个舞蹈队的骨干都去弄毕业设计了,怎么带领舞蹈队重新把业务捡起来?他找了几个业务较好的同学,成立了干事会,重新排起了《鄂尔多斯》《花狸虎》等舞蹈,舞蹈队活动慢慢步入正轨。

1958年,时任太阳成集团tyc33455cc校长蒋南翔提出了建设政治、业务、文艺体育的“三支代表队”思想。清华大学多个学生艺术社团合并,成立了清华大学学生文工团,团长由学生会主席曾点担任。

文工团成立以后,需要配合“教育为无产阶级政治服务”的口号,宣传任务多了起来。京剧社团编了一出《关羽搬家》,讲清华大学电机系为了促进生产拆掉了学校附近的关帝庙建起了土电厂的故事,引起了很大反响。

而舞蹈队这边,压力就大了。舞蹈的表现形式并不利于直接和突出地表现“教育和生产相结合”的主题,闵佟和几个舞蹈队干事天天开会,后来干脆抽调了几个骨干,住进了体育馆搞创作。他告诉《中国新闻周刊》,这就是舞蹈队“集中”的前身。

舞蹈队副队长涂光备和几个骨干没日没夜地编舞,创作了一出《锻炼舞》,讲的是大学生如何在课余积极锻炼身体,努力实现国家提出的“劳动和卫国双达标”口号的故事。

为了迎接年底的校际表演,舞蹈队将周末之外的平时课余也用来排练。无奈队员的上下课时间不一致,闵佟跟舞蹈队的另一个负责人严谷良天天晚上研究队员的课表,好排出训练时间表,每天都忙到半夜一两点。

这样个把月下来,闵佟功课落了一大截。当时清华大学文艺社团有个规定,团员既要文艺好,又要成绩好,一旦有一门成绩低于3分(满分5分),就要被勒令退团。

当时闵佟所在的汽车系有一门课是材料力学,课程难度大,需要课后大量做题。为了舞蹈队的活动,闵佟一个学期一道习题都没做,作业也没交。期末考查前,教授把他叫进办公室,明确告诉他,这样的课堂表现,是不能通过考察的,也就是说他只能挂科。闵佟软磨硬泡,老师看他态度诚恳,最后给了他一个机会:200道习题,必须在10天内完成并且通过,才有资格参加期末考试。他最终完成了习题,通过了考试。

好在功夫没有白费。当年12月,《锻炼舞》成功在校内演出,还登上政协礼堂的舞台,周恩来观看了演出。他表扬了清华大学学生文工团,尤其表示喜欢《关羽搬家》。

清华大学文工团的名气越来越大。1959年5月,文工团赴上海为大中学生表演,以展示教育新貌。舞蹈队也参加了这次演出,表演了《锻炼舞》和《鼓子秧歌》,大出风头,被评为优秀集体。

也就在这期间,文工团决定,各社团的骨干队员从各自班级宿舍搬出来,集中居住。他们最开始住在清华大学的3号和4号楼,后来搬到了16宿舍。闵佟担任了文工团团总支委员。

这期间,国家进入了三年困难时期。城市的情况比农村好一些,大学就更有保障,但挨饿依然是生活常态。

1960年,清华大学宣布减少学生的粮食配给。男生一个月的定粮减少到30斤,女生减少到28斤。由于舞蹈队等文艺社团的运动量大,粮食配给稍多一些:男生35斤,女生30斤。即便如此,仍是不够吃。

最困难的时候,学校食堂只有酱油汤拌饭。因为营养跟不上,舞蹈队不少女生生理周期混乱,有的一年也不来例假,只能靠打黄体酮和针灸治疗。

特殊时期,学校提出以保护身体为主,整个文工团的活动都减少了。但即使在这个时期,舞蹈队的“集中”队员还是在骨干涂光备、靳东明等人的带领下,坚持一大早起来练练功,压压腿。

据靳东明回忆,舞蹈队员们每天早晨在16宿舍门口的小路上练功。每次排练之前都要喊口号:“战斗!胜利!”没有演出的压力,就利用课余时间编舞,后来舞蹈队的保留节目《大扫除》就是在这期间编排出来的。

1963年1月,闵佟毕业离校,被分配到了长春第一汽车制造厂。

新生来了

1962年春,北京组织了一批高三学生参观清华大学,晚上在大礼堂观看演出。演出结束,苏文漪和同学涌出礼堂。

拥挤的人群中传来一个熟悉的声音:“苏文漪!”她循声望去,原来是初中同学刘筱桢。高中时,苏文漪去了女12中,刘筱桢则去了65中,两人很少见面了。再次相遇,两个女孩子拉着手,兴奋不已。

“你也来清华看演出?怎么样,打算考哪个学校啊?”苏文漪问刘筱桢。“冲这场演出我也要考清华!”

这年夏天,苏文漪顺利考入了清华大学无线电系,刘筱桢考入了自动控制系,都如愿踏入了清华园。

开学前夕,家人带苏文漪去照相馆照了一张相。为了这张照片,妈妈特地给她做了一件花格子裙。这张照片至今仍挂在她美国的家中。照片里的年轻女孩,面容清丽文静,一对乌黑的辫子垂在胸前,充满了灵气。

年轻女孩还没正式踏进校门,名声已经在学校悄悄传开。

开学第一天,她去报到,刚递上材料,接新生的学长已经大咧咧地递上了一封情书。大学前一直念女校的她,被满篇的爱慕之词给吓到了。

此后,总有信或纸条莫名地出现在她的课桌上,或打开的书里。那时的清华校规严禁学生谈恋爱,一向是好学生的她自然不会越界。她总是直接把这些信或纸条处理掉,当作什么发生。

虽然恋爱是禁忌,但对于大学生活,苏文漪还是有很多向往,其中之一就是能够加入清华大学舞蹈队。

机缘巧合,原本打过排球的苏文漪先加入了排球队。没几天,舞蹈队招新的消息来了。她兴奋不已,拉上刘筱桢就去报名。

两个人在高中时期都有些舞蹈经验,双双轻松通过了面试,并且很快被选拔为集中队员,搬进了清华文工团女队员所在的4号楼,两个人住对门。

苏文漪回忆,当时舞蹈队集中队员共20多人,她所在的宿舍有5人,来自不同的年级和专业,有土建系的、机械系、工程化学系的。每到星期六,就集中到清华大饭堂排练。

在舞蹈队的女生里,苏文漪是很出众的,她1米68的苗条身材、清秀的容貌、一对浓黑的辫子,跳起舞来很惹人注目。不久,她就被选去跳斯里兰卡的舞蹈《罐舞》。

那时候舞蹈队没有什么活动经费,演出的服装和道具常常需要自己动手。为了准备《罐舞》,队员们各自拿出了自己的家什,紧身毛衣、运动衫,颜色样式差不多的,互相凑一凑。罐子是队里建筑系同学设计和用纸糊的。还特地派了一些骨干去东方歌舞团学习,回来再教给大家。

入队后的第一个大型活动是元旦演出。演出在清华大礼堂进行,那是学校当年唯一有灯光设备的舞台,在很多新生眼里是一个神圣之地。苏文漪和刘筱桢在幕后候场,看着闪闪发亮的舞台和投入演出的学长学姐,紧张又自豪。

60年代初期,排演的大多是宣传革命精神的舞蹈。每次排练完解散前,舞蹈队员们都要集中起来,高喊一声:“为党宣传,永远战斗!”

上级号召支援亚非拉革命斗争,清华大学舞蹈队就编排了一个舞蹈《非洲在怒吼》。苏文漪扮演一个觉醒了的非洲女工,与战友们一起参加了反抗殖民者的斗争。她回忆,谁也不知道真正的非洲发生着怎样的斗争,就想象当地百姓受压迫,要反抗,所以就设计了白人手里拿着鞭子、黑人被迫扛重物、推车等情节。

记得有一次,为了配合天安门前“支持古巴人民武装斗争”的誓师大会,舞蹈队赶排了一个《古巴女民兵》。队里最高的男生蒋帧祥举着古巴国旗,几个舞蹈队的高个女生围着他跳舞,一个多小时就编舞成型,搬到天安门广场演出。

1964年,舞蹈队排练归来。左三为苏文漪,右一为刘筱祯。图|受访者提供

革命化生日

舞蹈队里追求上进的气氛很浓,苏文漪和刘筱桢都递交了入党申请书。

那时舞蹈队的辅导员是胡锦涛,担负着队员的政治辅导工作。胡锦涛1959年9月考入清华大学水利系,是系里最小的学生。他多才多艺,是学生文艺活动积极分子。

1964年11月,苏文漪和刘筱桢生日前夕,作为“入党培养对象”,胡锦涛给了她们两张《东方红》的演出票,希望她们过一个“革命化的进步的生日”。

《东方红》是为国庆15周年创作的大型音乐舞蹈史诗,清华大学选派了100名学生参加演出。胡锦涛把仅有的几张票分给了文工团的入党积极分子,希望他们通过观看演出加深对党的理解。

看演出那天,苏文漪和刘筱桢拿着票,像带着重托一样,满心欢喜地出发了。

她们先坐车到了西单。想着既然是当生日过的也该庆祝一下,无奈囊中羞涩,就一人点了一碗阳春面,吃得很开心。

因为吃住和排练都在一起,舞蹈队员间的关系比一般同学要密切。偶尔周末没事的时候,姐妹们就一起去五道口电影院,花五分钱看一场苏联电影,算是奢侈的娱乐了。

春天,苏文漪家院子里的海棠花开了,她会叫上队友们趁着周末去家里赏花,顺便打打牙祭。

常一起去她家里玩的有一个男生,在舞蹈队担任团支部组织委员,高她两级,也是北京人,父亲是美国留学回来的教授。两人挺谈得来,彼此都有好感,伙伴们都觉得他们会在一起。

那时候苏文漪喜欢看的苏联电影里常有这样的情节:男主角是拖拉机手之类的劳动能手,女主角能歌善舞,两个人机缘巧合相识了,然后就走到了一起。但那时校规明确规定“男女学生不许谈恋爱”,两人又都是追求上进的好学生,谁都不愿把窗户纸捅破,这段朦胧的好感终归没能更进一步。

离别和重逢

1965年,中共中央指示,进一步扩大“四清运动”。高教部要求所有大学生都要去“四清”一年。清华大学规定,在校的四年级、五年级、六年级生都要深入地方去进行“四清”。

1965年9月,升入四年级的苏文漪和刘筱桢随清华大学舞蹈队支部来到了北京郊区的延庆县永宁公社。驻扎在永宁公社的还有清华大学文工团的其他文艺团队,包括话剧社、民乐队、合唱队等。

团员们排演了活报剧、快板等文艺节目,向农民宣传“四清”。节目内容多是反映生产队斗争的,如一个生产队长在分粮食的时候给自己多分,或者卖的粮食钱没有入账,这就是贪污腐败,是“四不清”的典型。

1966年5月,文化大革命爆发。“四清”工作草草结束,人员都返回原单位参加文革运动。苏文漪等都回到学校,课也没得上了。

就这样,舞蹈队生活结束了,和舞蹈队有关的人,也四散了。

苏文漪从舞蹈队员的集中宿舍搬回了班级宿舍。校园里每天贴满了大字报,各种派系斗争疯狂地上演,让她觉得很迷茫。她原本就对政治不怎么感兴趣,不愿意参与这些事,也不知如何表态,还是愿意跳舞。

她跟原舞蹈队的一些同伴去了北京体育学院,加入了“天派大歌舞”表演队。这个大歌舞把井冈山、八一军旗、全国解放、人民大团结等元素都编排进去,就像一个浓缩版的《东方红》。

队员们每天在北京体育学院排练,然后各处演出。对苏文漪来说,在那个混乱的年代,跳舞算得上是一个避风港,让她可以稍许远离政治斗争的喧嚣。

1968年,从清华大学毕业后,苏文漪先是被分配到了呼和浩特的一个铸造厂,后来去了内蒙古无线电厂,跟清华同学基本失去了联系。

再后来,她去了美国。

2005年,苏文漪从美国一家知名电讯公司退休,和先生把家从芝加哥搬到了旧金山的圣何塞,觉得这里气候、环境好,适合养老。

搬家的时候,他们把燃气灶也一并搬了来。这是他们专门从英国采购的,觉得美国的灶台炒菜不给力。来美国几十年了,仍然改不了家乡的口味,每有客来,苏文漪的先生总会端出亲手做的椒盐糕点,吃起来和稻香村的一个味。

刚来旧金山的时候,苏文漪不认识什么人,听说她在清华大学舞蹈队时的队长杨淑蓉也住在湾区,就跟她联系上了。苏文漪才知道,原来旧金山有那么多舞蹈队的校友。大家走动渐多,她就这么捡起了多年不练的舞蹈。

在舞蹈队北京的聚会上,苏文漪第一次结识了闵佟。接下来几年,他们陆续搬到了旧金山湾区,住得很近,两家常来常往,聊聊当年的人和事。

两人聊起了1961年清华文艺社团在北京天桥剧场的一场演出。苏文漪作为北京市高中生代表,受邀观看了这场演出。她这才知道,闵佟作为当时的清华大学舞蹈队队长,就在台上。

苏文漪至今还记得那激动人心的场面。那是一场堪比专业团体的演出,简直把这个傻傻的高中女生看呆了,只有一个声音反反复复在她心中回荡:上清华,上清华……