1980年代后期,一个秋季,阳光照进门槛的午后,正读初中的我,从做中学老师的哥哥那里翻出一本杂志来读。杂志乏善可陈,但一篇文章多年之后仍在记忆里飘荡:写一个在中国生活的外国人,与文章作者在街上的偶遇。令我印象深刻的原因,一是在那个几乎视一切“友邦”为“敌人”的年纪,了解到这位外国人是中国的“朋友”,在中国生活了很多年;二是在作者笔下,这位外国人好像又突兀又寂寞,又有些困窘,令人同情。

很多年以后,我在查阅资料时,才清晰确定,这篇文章的名字是《纪念温德先生》,作者是杨绛先生。发表文章的杂志是《语文学习》。

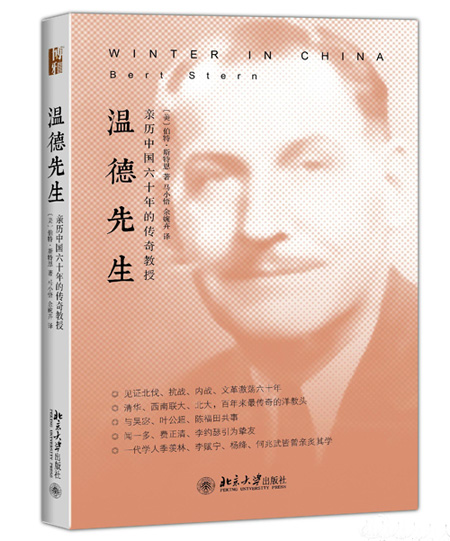

时间转眼到了2016年4月,我们有幸邀请到几位当年与温德共事于北大英语系的先生,坐到一起,专门聊温德。那天参加的有胡壮麟、王逢鑫、李效忠、王明珠、韩敏中等几位老师。另还有西川老师、现北大英语系主任高峰枫老师,以及我的同事、《温德先生》的译者马小悟。让我有机缘见到这几位师长的,是刚刚出版的《温德先生》(北京大学出版社出版) 一书。这一天,距1987年温德逝世,已近三十年。

《温德先生》的作者伯特·斯特恩(Bert Stern)教授,曾长期任教于美国沃巴什大学(Wabash College)。他本人也是一位极有魅力的学者。1984—1985年,他曾在北大讲学,这期间与温德相遇并成为忘年交。温德“谜一般的人生经历”激起了他的好奇心。后来,基于他本人对温德的访谈、对温德友朋同事的采访、温德日记、温德与洛克菲勒基金会的通信以及其他一些文件,写出了《温德先生》一书。

此书叙述了温德一生,尤其侧重他在中国数十年的生活起伏。然而,与我们惯常的为人作传的方式不同,本书中少有溢美,更多是从一个人文学者的角度,探察温德在中美文化间的“破碎”与“嵌入”,在整体上动荡未知的内外境遇中,观察一个知识分子的沛然性情、困顿挣扎、勉力而行与凋零渐消。

斯特恩想通过温德了解自己知之甚少的中国历史文化,而温德,在遥远困居的他乡遇到这位同胞,有太多的心境想要倾诉。彼时彼地,中国对斯特恩来说,还是一个陌生的“他者”,想要了解而不知从何入手;无疑,温德的存在,为他打开了一扇幽深奥妙的门扉。而对温德来说,此时,他的身心已经积淀了厚厚一层“中国”印痕:从1923年接受闻一多的邀请来到中国,其后六十余年,他在中国经历了北伐、抗战、内战、“文革”和“文革”之后的“开放”;作为一个大学老师、一个学者,先后辗转于东南大学、清华大学、西南联大和北京大学;影响所及,有闻一多、吴宓、曹禺、李健吾、钱锺书、赵萝蕤、盛澄宁、李赋宁、王佐良、何兆武、季羡林、杨绛等友人、学生。这些经历,无疑已经或温情或强力地重塑了温德的内外处境。

在《温德先生》的“引言”中,斯特恩写道:

温德一开始就吸引了我,我旋即意识到,我要尽量多地和他交流。我的想法有些自私。如我所说,我对中国历史一无所知,温德的经历让我看到中国的前景,他在中国度过了动荡喧嚣的20世纪。不过我也有不那么自私的动机。温德陷入了困顿,病痛和周遭环境让他无望……讲他的故事,对我来说,是我给予他某种解脱的唯一方法。……我,梦一般地骑着单车,沿着清风拂过的荷花池,去向校园西北角的小屋……

虽然“对中国历史一无所知”,但出于一个学者的文化敏感和历史纵深感,斯特恩很快就意识到了温德的特殊价值:“当我想到他常年工作在为中国铸造政治和智识前途的那个体系的中心,他的话就格外有意义。”他也因此将他与温德的交往放置在一个更宏大的时空中来品味:

在我看来,在这些拜访中,第一种联结形式是:布满这个小房间的,构成了一部庞大的历史,横扫时间,跨越大陆,经由远大希望和破碎幻想的辩证法,将东方和西方都运送到我们站立的这一时刻。沿着这些线,一个沉睡、衰弱的人物形象对我来说堪比寓言。

基于这种宏大视野,在斯特恩笔下,温德“是在两种文化间开展双向阐释——一种是他生于斯又半断绝来往的,一种是他试图在其中塑造自我、获得包容的”。《温德先生》一书的内容就由这两方面组成:书的前半部分叙述他的美国岁月,以及他到达中国后的一段时间里,依然与美国方面保持着的交往:他的经济来源,他的工作内容等;但在这个过程中,他也越来越深地涉入中国现实,以至于到后半生,他与美国断了往来,在这里经历起典型的中国现代知识分子式的命运。本书中,斯特恩对温德的审视,其实也是作为一个局外人对那段历史的审视,所以他才有如此感言:“我的这本书有关苦难,有关一个西方的灵魂如何被磨炼成东方的隐忍,但也有关幸存在他身上的、那几乎坚持到死的一种叛逆性的信仰。”

然而,换一个角度,也许会有非常不同的景观呈现出来。

在4月的那次聊天中,众人纷纷说起温德对中国的贡献。王逢鑫老师说,在现代以来的中国英语教育史上,有四位重要人物,他们是:瑞恰兹,燕卜逊,吴宓和温德。前三位都在民国学界影响深远,但只有温德一人穿越历史烟云,来到“文革”之后。此时,中国与欧美的交流通道极少,即使是在北大英语系这样一个专门培养英语学子的地方,人们也极少有机会见识到以英语为母语的“活人”,而温德是难得的、可贵的一位。这几位老师都提起,他们当年遇到什么英语教与学的问题,都要去请教温德;除了他,再没有别人可以依赖。机缘巧合的是,笔者在写这篇文章的过程中,有幸见到了《温德先生》开篇即提到的王汝杰先生。王先生也非常缅怀温德当年给他的学业指导:“他的英语,他的那张外国人的脸,拉近了我与外面世界的距离,让我走了出去。”甚至,温德曾亲自陪着他去往美国大使馆的签证窗口,办理留学签证。回想当年,温德初到中国,以英语语言与文学教学为职,后来,他在中国的生涯逐渐添加了更加丰富繁复的文化、学术与政治因子;到晚年,母语复又成为他唯一的故乡与唯一的职业依凭。这当中,多少变幻,但总的看来,在中国学界,人们更关注的是温德的“给出”。至于他本人的内心世界,则一直是一片少被探视的世界,直到伯特·斯特恩写出这本《温德先生》。

此书出版后,曾有人提问:温德先生对中国影响这么大,可惜本书不是由一个中国人从中国人的角度去写,如是,也许能写出一个中国人更感兴趣的、更重要的温德先生?此问初看似乎合理,然而细想来,由一个美国人来写这样一位温德,又何尝不是幸事?!毕竟,温德一生处在东西方文化的缝隙间,对他丰富曲折的精神生涯的描摹,要比评估他对中国人有多大贡献,更具价值。相信读者更愿意读到的,是一个人一场复杂隐涩的精神历险,而非一段颂歌。

写这篇文章的过程中,惊闻杨绛先生离世。特意再次翻出笔者曾在1980年代后期读到的杨绛先生的《纪念温德先生》,并将自己印象深刻的这段文字摘抄如下:

转眼十年过去。一九六六年晚春,我在王府井大街买东西,正过街,忽在马路正中碰到扶杖从对面行来的温德先生。他见了我喜出意外,回身陪我过街,关切地询问种种琐事。我们夫妇的近况他好像都知道。他接着讲他怎样在公共汽车上猛掉一跤,膝盖骨粉碎,从此只能在平地行走,上不得楼梯了。当时,我和一个高大的洋人在大街上说外国语,自觉惹眼。他却满不理会,有说有笑,旁若无人。我和他告别,他还依依不舍,仔细问了我的新住址,记在小本子上。我把他送过街,急忙转身走开。

——谨以此文纪念杨绛先生,并缅怀温德先生。