这是最新发现、从未公开的梁思成先生、林徽因先生致著名经济学家、教育家陈岱孙先生的六封信,写于抗战后期。这几位本该诗书风雅的人,当时正处于穷愁困厄之中,艰难的生存境况与坚韧的精神状态,在信中显露无遗。由此,这些信的历史价值与文学价值均不言而喻。文汇报长期关注上世纪知识分子精神历程和西南联大历史研究,现将这些信件连同部分珍贵手迹公开发表,以飨读者。

为便于阅读,我们将原来整理者附于文末的注释嵌入文中了,用方括弧[]提示,以别于信中原有的括弧()。

——编者

相关背景说明

1943年秋,梁思成(1901—1972)林徽因(1904—1955)居住在四川李庄已历三年。梁思成主持中国营造学社,惨淡经营;林徽因病终日卧床,难得在天气晴好时才由人扶出或抬出户外散心。

陈岱孙(1900—1997)那些年一直在云南昆明任西南联合大学经济学系主任。

陈岱孙的私人信札存有梁思成林徽因在1943年9月至1945年4月的六封来信。信中所谈有四个方面的内容:一,梁家日常生活之拮据和窘迫;二,陈岱孙帮助梁家筹措生活费相关事宜;三,林徽因的病情;四,朋友们的近况兼及各类家长里短。

抗战大后方物资匮乏,通货膨胀,知识分子普遍穷困。特别是从沦陷区转移来西南各省的,家家嗷嗷待哺,于是只有各显其能,通过不同渠道谋求解决之道。于是,往日里一向志趣相投、情深谊厚的同仁至交们,自然而然建立起了紧密的互助关系。他们汇总来源各异的外界支援——有现金,也有可变卖的实物 (如林徽因在信中为之长篇大论、纠结不已的两块手表),把其中暂时用不着的部分 (甚至有人捐出本职薪金的节余)全都集中起来,由主持者在各家面临青黄不接时按照轻重缓急进行分配。

这六封书信以变卖两块手表为贯穿线索,完整地叙说了这样一个“朋友圈”的故事。信中显示的“朋友圈”成员有(按出场先后顺序)梁思成夫妇、陈岱孙、张奚若、陈福田、金岳霖、钱端升、梁思永、李继侗、萧蘧;而费正清夫妇、某位 Nancy 女士、GeorgeKale、John Davies、Jim Panfield,还有年轻的中国空军烈士林耀,则是他们的忠实后援。

陈岱孙是大家公推出来的“群主”。因为他处事公正严谨,思虑细致周密,从清华到西南联大一直是主事者,威望甚高,年纪轻轻就被尊为“岱老”;而且还是单身,没有家累,更令众人放心。

以上介绍,旨在向读者交待一番梁林夫妇在写下这些书信时的相关背景情况。

此外,缠绵于病榻的林徽因以工笔文字向陈岱孙所倾诉的其他种种,尽管琐碎,却也真实而珍贵。这些小细节,和“岂曰无衣,与子同袍”的大情怀一道,全景式地呈现了那一代知识分子在国难当头之际的生存状态,其中况味,令人感动,令人心酸,有时也令人莞尔,值得反复回味。

陈岱孙生前将这批留存了半个多世纪的信札连同其他部分文稿、笔记、藏书一并交由其外甥女唐斯复保管和处置。

梁思成林徽因的这六封书信写于抗战后期李庄的艰苦岁月,纸质本来欠佳,墨色又浓淡不一,在岱老颇具规模的遗物中不大引人注目,一旦发现,经过抢救性的托裱,信中所记载的故事方得重见天日。六封书信当中,梁思成1944年5月22日信和林徽因1944年8月5日信的部分内容为传记《孤帆远影》及其增订版[刘昀著,计划由商务印书馆于今年出版] 所引用,六封书信的全文将载于商务印书馆《碎金文丛·往事偶记》]陈岱孙著,刘昀编,计划于今年出版]。

——刘昀2016年2月

(前排左起)林徽因、梁再冰、梁从诫、梁思成、周如枚、王蒂澂、周如雁,(后排左起)周培源、陈意、陈岱孙、金岳霖在昆明,摄于 1939 年。

(左起)周培源、梁思成、陈岱孙、林徽因、梁再冰、金岳霖、吴有训、梁从诫在昆明,摄于 1939 年。

一、梁思成信(1943年9月27日)

老金在华府跌入ROCK CreeK将唯一的裤子打湿。

岱老:

前几天林耀[林耀,中国空军飞行员,1944年6月战死]由宜宾飞滇转印,托他带上一函,未知已达记室否?许久无音讯,也许他在滇未停留,未得晤面,未能将信面交,也不一定。我私人的那张美金汇票已托他带印代兑了。

学社那张汇票不知已否取得?如汇款,乞汇“宜宾中央银行苗培华先生收转梁思成”最妥。其次则为邮汇,汇“四川李庄四号信箱中国营造学社”。屡次麻烦老兄,磕头磕头。

闻周公[周培源(1902—1993),时任西南联合大学物理学系教授,1943至1946年赴美从事研究]全家赴美,不胜佩服之至;在这年头,能偕妻带女的飞过喜马拉耶山,真可谓神通广大。但抵佛国之后,再向西去,不知是飞还是坐船。若是坐船,提心吊胆的滋味太不好受,未知行程如何走法,乞便中示知。

John F.[费正清(John King Fairbank,1907—1991),时任美国国务院文化关系司对华关系处文官和美国驻华大使特别助理]回渝后有信来说熙若[张奚若(1889—1973),时任西南联合大学政治学系教授]病了,大概是typhus[斑疹伤寒]之类,不知到底是甚病?近况何如?甚念。

F.T.[陈福田(1897-1956),时任西南联合大学外国语文学系教授]不知已自印回来否? 许久以前弟曾寄他一信,久未得复,所以我疑心他不在昆明。

老金[金岳霖(1895—1984),时任西南联合大学哲学系教授,1943至1944年赴美讲学]在华府跌入Rock Creek[岩溪,位于美国华盛顿哥伦比亚特区的一个公园],将唯一的裤子打湿。那晚穿着在印度买的Military Shirt & Shorts[军衬衫与军短裤]与WilmaFairbank[费慰梅(Wilma Canon Fairbank,1909—2002),费正清夫人]在饭馆吃饭,引起全食堂的注意,以为是Chinese“guerrilla chieftain”[中国“游击队长”],老板竟不收饭钱,遂得白吃一餐云云!

双十节前后弟或赴重庆成都一行,端公[钱端升(1900—1990),时任西南联合大学政治学系教授]若尚未离渝,或可见着。

徽因近来不时起床走动走动,尚无不良影响。谨并闻。

弟思成。九月廿七日

二、林徽因信(1943年11月4日)

据我的观察,现时救人救肚子,这三表如同维他命一样都是准备我们吃的。

岱老:

从通信之频繁上看,就可以知道你新设立之“救友agency[代办处]”规模已略可观,此该受贺还是被人同情,观点不一,还是说可贺好一点。

我们复你的信刚刚发出,立刻又有“三表之讯”,好事接踵,大可兴奋。如老兄所言:二加二可等于四;我们尽管试做福尔摩斯一次。

据我的观察,现时救人救肚子,这三表如同维他命一样都是准备我们吃的。表之自然用处早已是为滋补生命而非记录时间。为其如此故据在行者说国内表已到了饱和点,故如非特别讲究或时髦的,有时颇不易“变化其气质”,正如这里牛肉之不易蒸烂! 而在美国因战时工业之故,表价则相当之高。博士[即金岳霖]到底书生家死心眼,还始终以为表所含的滋补最为丰富!实可惋惜。——我的意思是恐怕一表分数人吃,无多大维他命也。

关于注明准备送到李庄之二表,我的猜想是其中有一个为博士给我们红烧的,另一个或许Nancy效法送思永[梁思永(1904—1954),梁思成之弟,时任中央研究院历史语言研究所研究员]家清蒸去,送者大约是两人,受其惠者亦必会是两人及两人以上无疑。这年头无论什么救济法都不免僧多粥少也。既有此猜疑,故最好先观望一些时候等他们信来,如果有思永的一个,我们尚须得其同意如何处置。

关于内中最可能属于我们的一个,梁公思成意见甚多,对其去留、烧煮、煎烤问题颇不易决定。原因是虽然我们现在蛰居乡僻,山中方七日,世上可能千年百年的时间,我们到底还需要保存时间观念,家中现时共有旧钟表六七个,除来四川那一年咬着牙为孩子上学所卖的一个闹钟外,其它已完全罢工者四,勉强可以时修、时坏、时行、时歇者二。倒着便走、立起便停者有之,周中走得好好的、周末又不走了的亦有之;玻璃破而无法配者有之,短针没有、长针尚在者有之;此外尚有老太太的被(在昆明时)工友偷去而因丢在地上、赃物破获、表已粉碎者,及博士留有女友(E.F.)相片在壳后而表中缺两钻者。此间虽有莫宗江[莫宗江(1916—1999),中国营造学社成员]先生精于修表且有家伙一套,不时偏劳,不用我们花钱,但为挣扎保存时间观念而消耗去的时间与精力实不可计量!

愈是经过了困难,思公对表兴趣愈大,现已以内行自居,天天盼着弄到一只好表可以一劳永逸。据他结论如下,

(一)表分各种“made”[制造]及各种“grade”[档次]

( A)“made”最知名的是Omega、Cyma、Mavado、Tissot、Longines(都不是美国本身出,all swiss made[全是瑞士造])及Elgin(美国所出)。

(B)各种“made”之中都可有上中下各等“grades”所谓上者乃是从十九至廿一钻,中者十五或十七钻,下者在十五钻以下、七八个至十三钻等,但多半不写在表后。

(二)表可以以各种价钱决定其等级

(A)在战前上海,一个表,外壳平平,注:许多表价钱都落在外壳之装饰上(steel、chromium[钢、铬]等),而价钱在百元至百五十元之间便是个可以非常经久之好表。外壳平淡、价钱在五六十元间乃中等好表,三四十乃至以下便都是如Ford、Chevrolet[福特、雪弗兰]阶级之汽车。

(B)在战初的香港,一个表(外壳平常)价在七八十港币以上乃上等表,价在三四十以上乃中等,以下就是下等了。而梁思成本人就在那时买了一个廿二元港币之时髦表,洋洋得意了仅两年,此表便开始出花样,现在实已行将就木、病入膏肓的老太爷,老要人小心服侍还要发发脾气,最近连躺着也不走了!

话回原题上来,现在的问题是博士三表照以上标准观察的话,据你看大约是哪一种?如果是十七钻,真大可以留下“自足用”之,尤其是在我们现时之情形下,今冬粮食费用都可支持若干时日,而表的问题则实在非常狼狈。

此次胡博士[胡适(1891—1962),当时旅居美国]曾送傅胖子[傅斯年(1896—1950),时任中央研究院历史语言研究所所长]十七钻之Omega一只,外貌又时髦内容又是相当之“中等”,如果金博士所购亦有此规模,则不但我们的一个可留,你经手那一只大概亦可多榨出一点油水脂肪也。

以上关于表之知识大可帮你们变化其气质时用也。

上次所云有人坐船来替费正清,此人名George Kalé,我曾说博士或托其带现金,那完全是我神经过敏( jump intoa conclusion)。因为博士说when Kalé arrives,yourfinancial difficulty may be relieved「“Kalé到后,你们的拮据状况谅可缓解。”]等等,我又听到John Davies为端公带现票子在皮包内,因飞机出事跳伞时胁下皮包猛然震落等等(后来竟然寻到),我便二同二放在一起,以为博士或亦托人带票子来。路远通信牛头不对马嘴,我总想博士必会做出许多很聪明或很不聪明的事。

此信之主要点除向“救友agency”道谢外,便是请代检查表之等级以备思公参考决定解决之法。如果是个中表(那便是我们所盼之“好表”),再烦人带到重庆交John[即费正清](在替手未来前,他总不会离开),而思成自己便快到重庆去了。

不过多半此表是十数元美金者,在美国表是贵东西,十数元之表大约不会太好的,如何请老兄检查,我们等你回话。(如果是cheeper grade[便宜货],当然以在昆明出脱为上算。)

不会写短信的人写起来信总是如此,奈何?还有一点笑话新闻之类,可许我翻一页过去再写一点,因为既有写长信之名,应该也有多新闻之实。

近一年来李庄风气崇尚打架,所闻所见莫不是打架;同事与同事,朋友与朋友,职员与上司,教授与校长,inter-institute[机构之间],inter-family[家庭之间]。胖子[即傅斯年]之脾气尤可观,初与本所各组,后与孟和公[陶孟和(1887—1960),时任中央研究院社会科学研究所所长],近与济之公[李济 (1896—1979),时任中央研究院历史语言研究所研究员],颇似当年老金所玩之蟋蟀,好勇斗狠之处令人钦佩! ! !这里许多中年人牢骚,青年人发疯自不用说,就是老年人也不能“安之”。济之老太爷已一次游重庆,最近又“将”儿子“一军”,吵着重游旧地。方桂[李方桂(1902—1987),时任中央研究院历史语言研究所研究员]把老太太接来之后,婆媳间弄得颇僵,(媳妇便先赴渝去看自己母亲,)老太太住了些日感到烦闷又要回重庆,因此方桂又大举奉母远行。故前星期当这里博物院[指中央博物院]职员押运石器时代遗物去重庆展览之时,同船上并有七十六岁之李老太爷一人,七十三岁之李老太太一位。一舱四位就占去两李家的老人两位,虽不如石器时代之古,责任上之严重或有过之,同行之押运员当然叫苦连天。(好在方桂自己也去,只是李老太爷一人需要extra service) [特别照顾]。

近来各人生活之苦及复杂本来可以增加大家之间彼此同情,可是事有不然者。据我们观察,大家好像愈来愈酸,对人好像倾向刻薄时多、忠厚处少,大可悲也。我们近来因受教授补助金之医药补助过两次,近又有哈佛燕京[指哈佛燕京学社( Harvard-Yenching Institute)]之款,已被目为发洋财者,思成感到中研院史语所之酸溜溜,曾喟然叹曰:洋人固穷,华人穷则酸矣,颇有道理。好在我们对于这里各机关仍然隔阂,对于各种人之寒酸处不甚有灵敏之感觉,仍然像不大懂事之客人,三年如一日,尚能安然无事,未曾头破血流如其他衮衮诸公,差足自慰。此两三段新闻写得不够幽默,比起实在内容差得太远,但无论如何仍是gossip[闲话],除至熟好友如继侗[李继侗(1897—1961),时任西南联合大学生物学系教授]、叔玉[萧蘧(1897—1948),时任西南联合大学经济学系教授]、熙若诸公,实不足为外人道也。

徽因 十一月四日

三、梁思成信(1944年5月22日)

最近在宜宾打听得知手表在宜宾销路尚好,价亦比昆明重庆略高,不妨在此一试也。

岱老:

前些日子接到老兄汇来一万二千元,救了一个急。前日我们忽得了一点意外的接济,手边松了一点。因想昆明的穷朋友们也许有需要接济的,故现在汇上一万二千,请老兄分配。别人我们不知,熙若一定窘之尤者也。又烦老兄做agent[代理人]一次! 对不起。

老金的那两个手表若尚未卖出,(在将开参政会之时)请托人带重庆交傅孟真[即傅斯年]带给我。最近在宜宾打听得知手表在宜宾销路尚好,价亦比昆明重庆略高,不妨在此一试也。或留一个在昆明售出,寄一个来。

徽因自三月底又病至今已两月。痰液化验结果无T.B.菌[结核杆菌]而甚多Streptococcus[链球菌]与Staphylococcus[葡萄球菌](才知道一向气管炎都受这毛病的磨折),吃了许多Sulfathiazole[磺胺塞唑],现在已不发烧,颇足告慰。但一病两月亦真难乎其为病人也。

近来宜宾机场已扩充为美国空军空运基地,终日头顶轧轧机声,打破乡下历来的沉寂。不过河南战事紧张的时候,我们只能看见一星期乃至十天前的重庆报,真急煞人!

博士六月十二日起程,听说行李限制重量极严,怕回来连冬天衣服都带不了多少,他原有的又已送了人,不知他如何过冬也。昆明朋友们近况何如,乞赐数字。敬颂

研安。

弟思成 五月廿二日

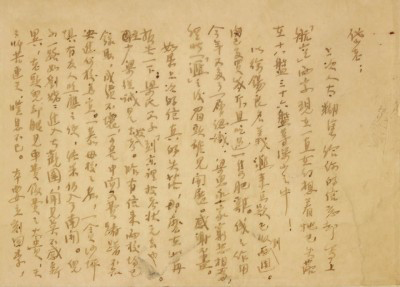

梁思成信(1944年5月22日)

四、林徽因信(1944年8月5日)

大家出钱的出钱,出力的出力,而又都出了汗……当日之阔绰情形已成过去。而今后之穷酸情形正在侵入中。

岱老:

你以元老的资格给我们的信早已收到。又有款来的新闻自是好新闻。那时正值思永相当的窘迫,得了这新闻自是感激Agency组织之扩大与周密,老朋友关心之实际化。

当时一得消息我连忙派了再冰[梁再冰(1929—),梁思成林徽因之女]小姐做联络员上山去报告她的三叔,谁知这小姐本来有点不好过,赶了一个来回之后便病倒了,那时我又在发热,家中便又陷入纷乱而思公便忙了起来。这下子倒弄成了我们两人都没有回你一信的事实。

日子过得真快,再冰一病也就三星期,这一波未平时便又被从诫[梁从诫(1932—2010),梁思成林徽因之子]少爷将了一军:原来重庆清华中学招生就在七月廿九。一切迫在眉睫,于是老子连孩子本人都临时抱起佛脚,请了先生补补温温。此外做母亲的便找女工来为小学生赶制蚊帐及衣服!这年头买不起布,所以便拆了这件变成另一件,居然在十日之内穿的、盖的、用的一切也都有了几件可以拿出去洗而不会立刻破成碎段的。这在我们家庭中已是桩很吃力的事。那时又正是寒暑表到了九十几度[这里使用的是华氏度,相当于摄氏三十几度]的时期。大家出钱的出钱,出力的出力,而又都出了汗。

这也都是说我们未写回信之“尚可原谅之处”,想必理会得到。我们的确很惨,也很懒,也很可原谅的忙不过来。

上次寄回款的原故是因为我们骤然收到两三处给我们接济,一时感到过于阔绰及自私,所以先寄还你那边接济其他需款之尤急者。这次如果寄来,则我们不但自当接受,并且也大有需要。儿子上学,爸爸送去,这一下子是去了全部可动之财产。所以当日之阔绰情形已成过去。而今后之穷酸情形正在侵入中。

两只金表之从重庆转到李庄,大家检查观摩叹息了,但亦尚未卖出。原来还是个十九钻石者,真可惜外貌之不扬若是。思公带了一个到重庆,预备如果临时有在陈之忧时出脱,另一个在宜宾候主顾。一切又都该向你道谢也道歉,请你别烦厌这重复的几句话。思公七月廿七到达重庆的,忘了说了。

金博士大糊涂之处依然。曾来信告诉我六月十二日一定离开美国。我这死心眼人在相当懒的情况下便计算着四月底为这边最后发信时期。偏偏四月一个月我病得快死了(比第一年有过无不及),非常怕告诉他这边情形。而因此说瞎话如同“身体甚佳”这一套,又怕地狱中割舌头,所以便以无消息即为好消息的原则保守缄默。等到病稍好时已五月初,于是急得写封信由美使馆Panfield转去。以为可以快!谁知为朋友转信在使馆“袋”中是违背定规。这位Jim Panfield急得没法,只好代我将信中大意转给费家,再请费家转金博士等等。这边乱了一阵而他老先生最后的信(昨日收到),六月底费尚在纽约,信里说须至八月才走!(当中有过两信,奇怪我们怎么没有信等等。)他居然现在得到J.P.转去消息才知道我以为赶不及而停止发信由邮局寄等情形。自认糊涂把一切看得那么确定。

至于他坐什么样交通工具回国,一字未提! 坐船之议也未说起。只提过行李限制量,船比飞机大得多一事而已。据他说眼已割好,虽然看得清楚,而两眼不合作这情形是否暂时亦未说。

来信说种胜利菜园,非常羡慕。我们每年六棵番茄在花台中,今年全数失败!

照例我把信写到无法签名时为止,这封也是如此。

徽因谨签名于此了 八月五日

五、林徽因信(1944年9月2日)

我真希望海上真的安全,他这种走法实是加增友人惦挂,严格说,并不慈悲。

岱老:

上次人太糊涂,给你的信忘却写上“航空”两字,现在一直在幻想着它已失落在十八盘三十六盘等深山之中!

以徐锡良名义汇来巨款已收到两周。肉已多买几斤,且吃过一只肥鸡。钱之作用今年又多了一层认识。梁思永一家穷愁相当,经此“汇”之后眉头确见开展。感谢不尽。

如果上次的信真的失落,那么在此再报告一下:梁氏父子到京里投考状元去也。至少梁从诫是去投考。昨有信来,两校均已录取,成绩不坏,可是中间又费踌躇,不知决进何校为宜。一慕母校之名,一贪沙坪坝有友人照应之便,结果仍入了南开。儿子一路如刘姥姥进入大观园,闻见莫不感新异,老头儿却眼见车费饭费之大贵,天天叫苦连天,叹息不已。本要立刻回李,又不幸得到“中基”结束消息,只好守在首都等等碎骨头啃。整年挣扎汗流满背,现在一半寄居博物院之篱下,滋味甚苦,“中基”结束正不知下文如何! !

今夏我的养病等于零,精神上太劳苦,体温又上去,真不愿在博士回来时告他此种不争气的消息,但不说则必需说瞎话,正不知如何是好。不过博士大约也是预备割舌头的,他并不告我们坐船而瞎说大约八月中才离美等等! 我真希望海上真的安全,他这种走法实是加增友人惦挂,严格说,并不慈悲。

林耀六月廿六在前线机中弹失踪至今无消息。大约凶多吉少。闻讯怆然累日,一切不堪回想。抗战七年直接伤亡消息以空军为最重,我已多次惊弓之鸟,见到不常见之空军友人姓名在信封上,就知道常见的名字已不能自己签名来信! 难过之极。

端公信不日就回。你的菜园安吉否,念之。极念熙若一家,却因自己无信,不敢问候。

徽因匆匆 九月二日

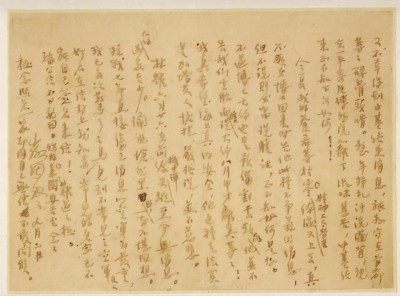

林徽因信(1944年9月2日)

六、梁思成信(1945年4月15日)

岱老:

在渝相左,归来又已两月,怅何如之!去冬汇下之一万四千元(内学社一万,老金薪四千)徽因固早已收到;昨天又接苗培华转来汇下一万二千,大旱云霓,感甚感甚。想此是处分老金金表之结果,在此年头表之“不正当用途”确较“正当用途”重要多矣!此事累及老兄,经年累月,歉疚无亟。徽因近来又感冒,经过一个月,尚未肃清,亦未知引起旧病否,真令人焦灼也。敬请

研安。

弟思成拜上 四月十五日