7月28日,上海图书馆馆长陈超为杨苡先生送上手稿捐赠证书和整理编目后的手稿捐赠清单

7月6日,翻译家杨苡先生将沈从文、张兆和二位先生写给她的书信19通共31页捐赠给了上海图书馆。7月28日,上海图书馆馆长陈超赴南京,为杨苡先生送上了手稿捐赠证书和整理编目后的手稿捐赠清单。

作为手稿馆的工作人员,我有幸多次到杨先生家沟通、探望。杨苡先生的爽朗和豁达,每一位见过她的朋友都会印象深刻,会惦记期盼着听她讲故事。赵蘅常常帮着母亲一边招待客人,一边趁主客谈兴正浓之时,在旁用画笔记录下母亲生动的表情。

赵蘅手绘杨苡先生为上海图书馆签书时的情景

1

“鸡鸣寺,我最爱去的地方”

今年的梅雨季,下了好几场瓢泼大雨。7月5日周六的夜晚,我正在窗边听雨读书,忽然想去南京看看宽窄相宜、充满生活气息的街道,温柔敦厚的绿树繁荫和杨先生家生机盎然的小院。记得八年前我初到手稿馆工作,第一次公务出差就是到南京拜望杨先生。杨先生和这座城市成为了我心中温馨二字的完美诠释。夜半时分,赵蘅老师回信欢迎我前往,正巧此时她已在南京住了一月,不日将返回北京。

翌日早晨,南京大雨初歇。在约定时间前,我先到神往已久的鸡鸣寺漫步等候。正巧素斋门前有售长寿饼和绿豆糕,便不假思索地带了一些给杨先生。比起刻意寻购礼物,心念祝福时遇见的朴素小物或许更有情味。叩开杨先生家的院门,满眼都是郁郁葱葱、得到精心照料的花草,它们在雨后更显旺盛的生命力,令人心生喜悦。杨先生亲自移步至门口迎接。得知我刚从鸡鸣寺来,她大喜过望,连声说好,道自己从前最爱去此地,没事就会走走逛逛。她转身对赵蘅老师正色道,你来南京一个月却没去过鸡鸣寺,真不应该。我们都笑了。

其实,鸡鸣寺进山门请香后,需要爬石阶登高,转好几个弯,到最高处奉香敬拜。素斋亦在最高处,四面窗户皆开启,引入远山的岚气烟霏,有《草堂十志》中的高洁气象。我这才明白,杨先生所说的走走逛逛,需秉持平和悠然的心态,耗费不少力气才能体会到乐趣。面前的杨先生已过百岁,在屋内行走尚需器材扶助,但心中仍葆有年轻时的美好记忆和向往,令人赞叹敬佩。

杨苡先生与本文作者合影

谈话间,杨先生让赵蘅老师带我到内室观赏橱柜中亲友赠送的工艺品、纪念品和她十五岁时做的手工绣品。如此款待实在令我受宠若惊,因拘谨没敢细看整个房间,后来赵蘅老师告诉我,墙上还有杨先生的母亲、哥哥和杨先生年轻时的老照片。我们正谈着话,杨先生自己则在外间扶着助步器慢慢走动,仿佛要翻找什么物品。正想上前帮忙,赵蘅老师告诉我,母亲对于想做的事一向很执着,不喜别人随意干涉。她一步一步走回客厅,忽然笑眯眯地从背后拿出个大信封递给我,取出一看,里面是一件花卉主题的水彩画印刷作品。赵蘅老师也深感意外,母亲记忆力之强,竟然连小物件都清晰地记得放置何处。杨先生认真地对我说,在我眼里你就是一朵花,所以我要送花儿给你。说完又补充了一句:你要是不像,我就不会送。我们又笑起来,说您才是越来越年轻了。她立即接话:每天醒来我发现自己又能多做一天的事,真好。

杨先生的真与直,从来都是以温和又坚定的语气道出,令人回味无穷。

赵蘅老师在一旁作画 摄影:刘明辉

2

“他捏了捏巴金先生的脸,原来是真人啊。”

杨先生的客厅大约十平方米,书橱玻璃窗内摆满了亲友知交的相片,墙上皆是友人们为杨先生创作的书法作品。在书桌、沙发、茶几、藤椅和堆放整齐的书籍之外,实在没有太多可供行走的空间。杨先生笑称,家里东西摆得满,需要时能扶一把。

盛夏时节,客厅中纳凉的标准配置是主客每人一把蒲扇,不论外面是雷雨还是艳阳,在屋内摇着蒲扇聊聊往事,四周是巴金、沈从文、杨宪益等诸先生面带微笑的珍贵照片,浮躁之心顿时消失殆尽,感知到的只有平和从容。杨先生至今对上海巴金故居的地址和门牌号码熟记于心,对巴金、沈从文先生的生日和逝世日期都记得十分准确。关于他们的事情,凡是自己所亲历的,不论发生在多久以前,都能将个中细节娓娓道来。

杨苡先生近影 摄影:刘明辉

杨先生特别提到了橱窗内的一张老少合影。这是八十年代巴金先生生日当天,赵瑞蕻先生从香港中文大学教书回来,直接到上海与杨先生及儿女赵蘅、赵苏一家团聚,一起去为巴金先生贺寿。赵苏之子赵暘是杨先生孙儿,当时仅两三岁,他坐在巴金先生怀中,伸手就去捏巴金先生的脸颊,说:这是真的巴爷爷,还有肉呢!童言稚语引得在场宾客哈哈大笑。许多人称巴金先生为“李先生”,杨先生则习惯称他为“巴先生”。她告诉我们,在“文革”中别有用心的人逼她交代和巴金先生的关系,为此还扇了她一记耳光。她抱头躲闪,恐怕被打聋了。说到这里,杨先生看看赵蘅老师,意味深长地对我说:她过去其实说话很慢,话也不多,现在像机关枪似的,也是经历事情磨难多了的缘故。

上世纪八十年代,巴金先生生日当天和赵瑞蕻杨苡夫妇、王辛笛、黄裳合影

这是我第一次听说。平时我很喜欢与赵蘅老师聊天,她说话特别“爽气”,对许多事情一针见血看到本质。就在今年一月,她在上海图书馆发起举办了“纪念杨宪益戴乃迭诞辰暨作品朗读会”,每件事务皆亲力亲为,行事果断,言语却如春风般温和,正如她在作画时眼神敏锐,下笔爽利,画面却温柔淡雅。她们二人的文学艺术修养令人敬佩,人格魅力更使人深受教益。杨先生望着那张老少合影相片时宁静悠远的神情,我至今难以忘怀。一个人到了生命智慧的高级阶段,为什么眼睛会越来越清澈,而不被岁月蒙上灰色?我想,是因为洞悉世事后,会越来越明了什么人、什么事才真正值得珍惜。

赵蘅手绘杨苡先生与本文作者谈话时的情景

3

“巴先生是我的指路人,沈先生给我出点子”

在我去南京拜望杨先生的次日,杨先生将沈从文、张兆和二位先生写给她的书信19通共31页捐赠给了上海图书馆,上海图书馆中国文化名人手稿馆馆长周德明、副馆长黄显功代表单位接受捐赠。杨先生对二位先生手泽的敬惜留恋之情,我们看在眼中,感动在心里。

杨先生告诉我们,当年沈先生逝世的消息,是她写了一篇短文,由王辛笛转给罗孚,在香港《大公报》上第一个发表。“我觉得我必须要告诉大家沈先生去世了。我跟沈先生(的友谊)确实是不一样。十九岁认识了沈先生,在昆明就住在上下楼,一起经历了日军敌机轰炸,是被沈先生打气过‘勇敢些’的联大女生之一。巴先生在处世方面对我有帮助。我是通过写信与巴先生建立交往的,他不仅自己给我诸多指导,还写信给二哥李尧林说我们在外面没有妹妹,就把杨静如当成妹妹吧。”

杨先生告诉我们,自己从八岁到十八岁在教会学校学英文,后来报的是南开大学中文系,获得了保送录取的资格。当时沈从文先生很严肃地对她说,你学了十年的英文,以你自身的特点,去中文系会困在线装书里,不如从事翻译。杨先生听他的建议转到了外文系,从此走上了文学翻译的道路。《呼啸山庄》中文译名就源自于杨先生,一锤定音,堪称经典,再无其他译名可以超越。

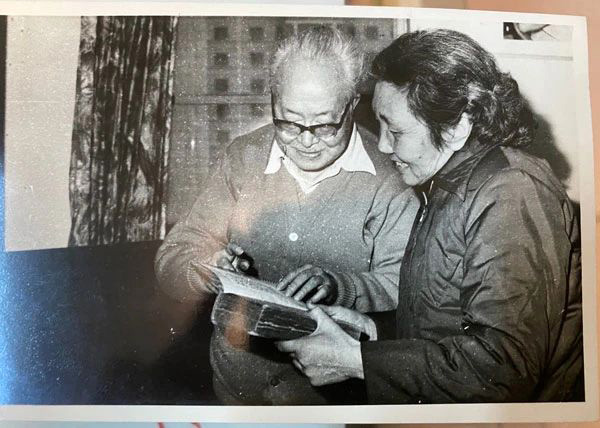

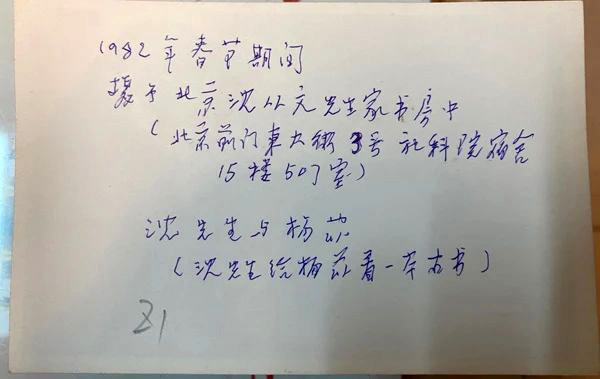

沈先生给她出的这个点子,为我国文学翻译史增添了光辉灿烂的一颗明星。杨先生为纪念他,写过《昏黄微明的灯》长文。这次,她还捐赠了一张与沈先生的合影,赵蘅老师一眼就认出相片背后是父亲赵瑞蕻先生的笔迹,十分少见:

1982年春节期间摄于北京沈从文先生家书房中

沈先生与杨苡(沈先生给杨苡看一本古书)

杨苡先生捐赠给上海图书馆的照片

照片背面有赵瑞蕻先生的手迹

赵蘅老师这样形容母亲:她是一个有创造力的人,不是学究。我想,创造力与独立精神是分不开的,没有一个心智软弱的人能够创造出对人类文明有益的成果。杨先生精神上的独立,个性上的勇敢在年轻时就已显现出来。

据赵蘅老师介绍,杨先生最珍爱的一首英文长诗是拜伦勋爵的《西庸的囚徒》(Prisoner of Chillon,一译《希朗的囚徒》),作于1816年。去年12月我曾在瑞士参观过西庸城堡,也到访了拜伦勋爵踏足过的囚徒狱室。当地人在石柱边展示了这首长诗。室中四壁皆是厚重的岩石,仅留有小空隙透光。数百年过去,这里仍弥漫着绝望的气息。在此阅读拜伦勋爵为当时囚禁于此的日内瓦民族英雄所写的诗句,沉重的心情至今记忆犹新。

赵蘅老师告诉我,杨先生十六岁时初读此诗,诗中主人公出狱后孑然一身,满目苍茫空虚,这“空”让她深受触动。一位少女在那样年轻的时候就能够理解生命中最为深刻的思考和情感,实在令人惊叹。正是这样优异的天赋加上坚韧不拔的勤学耕耘和良师益友的悉心指点,成就了杨先生在文学翻译道路上的极高造诣。

一次愉快的相聚 摄影:杨苡先生保姆小陈