清华即将迎来110年校庆,老清华、清华人一直被视为时代人文精神的写照,为今人向往。

老清华名媛,可分三部分。一是女学生,二是女教员,三是教授太太。三者间有交集。但由于老清华对教职工有一条不成文的规定:夫妇不同校,故出身清华,又与夫婿共同服务清华者在1949年前极少见,几可不计。

——此文为女生篇

清华学校时期

清华大学的前身,是1911年成立的庚子赔款留美预备班,后改为清华学校。庚子赔款这段屈辱的历史,始终激励着历代清华人为国家富强、民族解放奋斗终身。老校长梅贻琦就说过:“建筑起巍峨壮丽的清华园的,不只是意大利的花岗石,美国制造的机械与仪器,而也有中国青年的血肉之躯和中华民族的不屈的气节与求生的意志。”

自民国三年(1914年)起,清华学校开始间年选派专科女生十名(有时不足额)留美,由公开考试决定。由于具有“留美预备班”这样特殊的西方背景,清华在招收女生方面走在了同时期中国高等学府的前列。但女生都直接留美,并没有在清华园受过一天教育,所以不能算“男女同校”,清华依然是纯粹的男性社团。

梅贻琦胞弟梅贻宝的夫人倪逢吉就是1921年招收的十名女生之一。在回顾这段青春岁月时,她说:“回想起来,人生真是若梦。而我的这一场黄粱梦,全以清华在1921年考取十名女生,公费留美为张本。讲到一生的学业、事业,以及婚姻、家庭,莫不推演于此。”

归原于特殊的历史背景,清华学校对国学的重视程度曾远不及对洋学问的推崇。当时的男学生,如梁实秋、闻一多、潘光旦等人,都是在十三四岁就考入清华,目的就是“留美”。女生更是没在清华受过一天教育。但随着国家的发展,学校建设的深入,这种由特殊国情造就的特殊教育方式在日渐式微。“东西文化,荟萃一堂”“新旧合冶,殊途同归”,由清华人自己填词谱曲的新校歌渐渐代替了建校伊始美国人写的校歌,传遍美丽的清华园。

这时期的中国,随着五四运动的爆发,新文化运动开始广泛发展,妇女解放的呼声也日渐高涨,男女同受高等教育的目标在逐渐落实,女生再不是清华园的过雁惊鸿了。

国立清华大学时期

1928年是清华历史上极为重要的一年。就在这一年,它由单一的留美预备学校改制为“国立清华大学”,进入了全新的发展阶段,同时在校长罗家伦的倡议下,终于实现了男女同校。一所欣欣向荣、大师云集的综合性大学就此拉开了帷幕。

从此,清华学生不再单纯地以留美为入学目的。他们在清华园读本科、研究院,全面接受大师的点化熏陶,东西文化的系统教育。学成后出国继续深造者很多,大多数人都回来服务于祖国的教育、文化事业。

清华园的女生教育与学校的改制产生深层次的共鸣,书写了崭新的篇章。

1932年,学校招生开始膨胀,女生达到创纪录的28人。1933年秋季,新的女生宿舍静斋建成。

这是一片隐约于树丛中的红桥碧水,分外幽静。男生赠其雅号“炮台”,取“易守难攻”之意。抗战前,静斋拥有自己的食堂,食堂做一种叫“高丽馒头”的点心,非常可口,连男生也跑去一饱口福。洗衣局工友定时取去换洗衣物,并送来洗净熨平的衣服。无论社会还是学校,对她们都比较优宠。

1932年入学的法律系学生郑秀就是在清华园中与著名作家,当时的外文系学生曹禺相爱的。静斋是她课余消化和巩固课堂所学,钻研疑难课题的好处所:“我有幸分得二楼对楼梯口较小的一间……累了,远望窗前的绿树春花或冬日的松柏。渴了,就到走廊边小磁喷池前,喝几口清凉的泉水,顿时心旷神怡,精神焕发。”

当年清华男生和校外男宾来探亲访友,都要通过传达室登记、传达,然后在客厅等候。可能这就是静斋“炮台”之名的起源。

二三十年代,在北平学界流传着一段关于女生择偶条件的“顺口溜”:“北大老,师大穷,清华燕京可通融。”清华、燕京有西方背景,学生的家庭条件大都优渥,自然在穿着打扮上稍显“洋气”。但老清华女生都很朴素,几乎没人烫发。为节约时间,她们一律把头发从后面高高地推上去,看上去既方便又爽利。仅次于蒋介石的二号人物何应钦来清华演讲,就被女学生的朴素给惊住了。与教会大学以及城里一些大学相比,老清华女生的不善修饰是出名的。

抗战前,这个群体给人的总体印象就是埋头学习,不问外务,如静斋边的碧水河般贞静安娴。具体到专业选择上,习文科者占绝大多数,佼佼者如外文系的杨绛、法律系的郑秀、哲学系的韦君宜、社会学系的陆璀……而物理系的何泽慧则是理工女的杰出代表。

婚后,她们大多成为教授夫人,人称“师母”,即“高级知识型家庭妇女”。但多数女生并不甘心将大好年华在舒适的家庭生活中消耗殆尽。她们都独立自主,胸怀实现个人价值,为社会服务的宏伟理想,虽然最适合她们的工作往往只局限于教育职位和少数政府机关。而走入社会后,她们必然还会发现,若要全面实现这个理想,终须付出高昂的人生代价。在教育领域成就卓然的旷壁城,就为了事业终生未婚。

关于女生社会定位的大讨论与亲身实践

或许,正因为在那半殖民地半封建的时代,大学女生是绝对稀缺的社会资源,而其就业前途又是如此狭窄,所以女生生活就必定成为男生注意力的焦点所在。逼到最后,老清华女生们不得不站出来在校刊上为自己呐喊:“女子原不过是女子,一丝不多,一丝不少,怎值得大惊小怪?”

但这还不是自由争论的最高潮。一个化名“君实”的男生在校刊上发表了一篇题为《两性问题在大学里》的文章,尖锐地讥讽女生“从公认的奴隶、玩偶、装饰品,进到默认的努力、玩偶、装饰品”,痛心道:“高等教育算是尽了抬高女性的地位的责任了。然而,高等教育并不会抬高女性的人格,只不过拿知识的衣装美化了它,使女性在‘性交易’的市场上享受着某种便利和优先权。”

此文一出,马上就涌出了四篇反驳文章。一署名“古董”的女生发表的见解含有十足的火药味:“女子为什么一定要与男子一样?……高等教育是抬高了女子的人格,增加了她们的自觉心。她们有她们的人生,再用不着别人仅由其日常普通生活去断定她…..清华女同学无论在哪一方面说,并不异于男生。”署名“半翅”者更一针见血地指出,践踏女性人格的都是那些多数的男性——旧社会制度的维护者。她说:“两性间不应该有着‘憎’的,然而女性对那些‘留恋旧尸骸’的伪善者却不能不有着‘憎’,不但消极的要‘憎’,而且要积极地对这些男性施以攻击。‘爱’是不能弥补这裂痕的,你能叫羊与狼当中有着纯洁的爱吗?”

这场自由争论变得越来越严肃和深入,不但令当时的清华人,也让七十多年后新的世纪的读者耳目一新。在目下花花绿绿千奇百怪的报刊杂志上,我们已很难读到这样严肃认真地探讨女性社会定位的好文章了。是这问题已经过时了吗?——而在当年,它们只不过出自一群花季学生之手。

仿佛是为了替女生们日益高涨的自主自觉意识做一个身体力行的证明,到1935年一二九运动时期,恰就是这所留美传统浓厚的学校里这座与世隔绝的“炮台”,一鸣惊人地涌现出诸多不让须眉的巾帼英雄来:韦君宜、纪毓秀、韦玉梅、陆璀…….七七事变后,她们投笔从戎,纪毓秀捐躯疆场,被誉为“山西三大妇女运动领袖”之一。

韦君宜后来这样回忆:“我们是成千论百唱着流亡曲蜂拥离开北平的,实在是忘不了一九三七年以前的北平,就如我自己忘不了一九三七年我的母亲一样。”七七事变前一天,她要进城参加会议,夕阳正照在静斋的窗上,余霞成绮。她倚窗外望,想着坐校车赶进城去,脱在床上的旗袍懒得收拾了,下回回校来再说。哪知道从此不能回校,直到一九四九年当校友才回来!

在老清华,这几个女孩子是第一批弃学从政的女生。她们出身于富贵家庭,衣食不愁,前途可靠,最初走上这条刀光血影的险路,绝非功利驱使,纯粹是因爱国心、民族恨强烈,自然,内心深处也不乏对女性终极解放道路的探索意图吧。

在一二九抗日游行示威后,军警搜查清华园,包围静斋时,曾不解地质问这群大小姐:过着这样好的日子,受到这么好的教育,为什么还闹事呢?直至上世纪80年代,韦君宜出访美国,见到不少当年的校友,如今功成名就的各领域专家时,他们也对她说,在当时的清华园,学习最好的并不是今天这些人,而是那些后来投笔从戎的地下党。

韦君宜闻言,不禁唏嘘。尘埃落定,一切种种更证明这批老清华人,尤其这些清华女生参加革命的动机,绝非为改善自身生活境遇,也不是要摆脱封建婚姻的束缚,而多是被抗战激情所裹挟的献身者。她们在无形中把拯救国家的道路和解放自己的道路很紧密地联系在一起。当然,这样天翻地覆地变革原有生活轨迹和生活方式的行动,在清华女生,甚至知识分子群体里,仍旧只属于极少数激情澎湃者。即使,在战争这个特殊的大背景下。

赵元任先生与大女儿如兰(摄于1944年)

国立西南联大时期

时光流转,1937年,七七事变爆发,平津危急,华北危急,艰苦砥砺的全面抗战拉开了序幕。清华、北大、南开三校师生离乡背井,在昆明创办国立西南联合大学,培养出大批人才。

在这期间入学者,既可算清华人,亦可称北大学子,当然也是南开校友。学生的学号戴上不同字头,P代表北大,T代表清华,N代表南开,借代表借读生,试代表试读生,混成大班。

国难临头,一切从简,诸事须以救亡图存、传继薪火为准则。因此,燕京女生罗宏孝仅凭逃难时随身带出的燕京图书馆借书证就得入联大借读,一年后经过甄别考试,升为正式生。在作家宗璞描写西南联大生活的小说《东藏记》里,有一位叫澹台王玄 的资源委员会高官之女,她在战前的北平,读的是在国立大学师生眼里“不算正式大学的”教会大学,到昆明后,也立即转学西南联大,而且学得很不错。这当是作家的亲历耳闻吧。

在大后方,在昆明,联大人,或说中国人,虽然免不了跑警报担惊受怕,但在歌吹茄诵之余,也仍要泡茶馆、看话剧、谈恋爱。据说美国教授温德对这些现象颇有微词。他对吴宓说:“世界古人,当国有大战,危机一发,而漠然毫不关心只图个人私利,或享乐者,未有如中国人也。”

老人偏激的言辞其实饱含了对中国的热爱。在欧美,每当国有大事,知识分子、贵族子弟必首先走上战场,尽自己对国家的义务。难怪王小波说他们是绅士,而我们的知识分子是君子。其实,只要翻翻《左传》,就可知在两千年前的春秋战国,贵族子弟也是擐甲执兵,冲锋在前的。——只是,这个传统后来断裂了。

然而,到抗战后期,大批联大毕业学子响应号召,西征从军、执戈卫国,在危险万分的驼峰航线,在收复腾冲的战役中铸就了可歌可泣之历史篇章。

战火弥漫、共赴国难,大后方的生活水平自然不可与过往的富足同日而语,但学生们依然保持爱国、好学、自重、守礼有节的品行。这是与个人家风、大学校训水乳相融、一以贯之的基本素养。那时代的大学生,普遍在这种聚族而居、诗礼传家的或显赫,或平实的传统文化氛围中获得潜移默化的熏陶,继而走向社会。

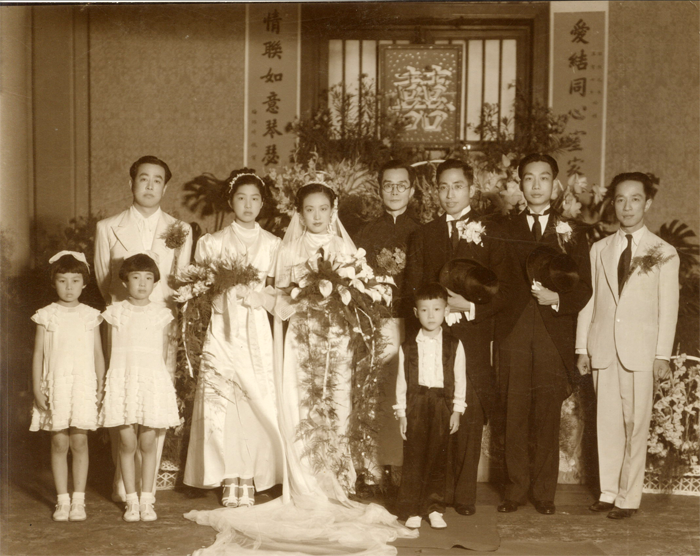

绝大多数联大学生都通晓英文,很多人还掌握了不只一门外语。不少女生后来就是靠外文谋生的。清华农学院教授虞振镛膝下有多位千金,二女虞佩曹小时候还在南院教授住宅区为倪逢吉拉过婚纱。1943年,虞佩曹也到了入大学之龄,遂考进联大社会学系。解放后虞佩曹在军工厂服务终生,所赖谋生者不是西方社会学专业,而是翻译外文资料。

宗璞笔下的校花澹台王玄当然是虚构人物,而在虞佩曹听课的大班里,出过一位真实的联大校花——外语系女生林同端。翻译过毛泽东、周恩来诗词的林同端,出身于一个英才济济的福建大家族。她的兄弟姐妹林同济、林同炎、林同骥、林同光、林同奇、林同早等都享有盛誉,嫂子——林同炎夫人高训铨亦曾为联大校花。姑嫂校花,也是个佳话吧。

地质学家郝诒纯,1943年毕业于联大地质地理气象学系。她原为历史系学生,因国家危亡,毅然转学地质,立志走科学救国道路。她为中国地质勘探事业作出重大贡献。在2001年拍摄的纪录片《西南联大启示录》中,作家张曼菱衷心赞美这位从山野林间向我们走来的传奇女子为“永远的西南联大之花”。

苏州姑娘李敏华,则是另一朵灿烂的“西南联大之花”。1944年,她与丈夫吴仲华共同赴美,就读于麻省理工学院。在美国期间,她生了两个儿子,得了两个学位,成为当地报纸的热门新闻。李敏华说她是在祖国最艰难的时候离去的,而且一走就是八年,所以回国服务是夫妇始终恪守的基本信念。后来李敏华成为中国航空航天事业的功勋科学家。

“不管生活怎样艰苦,都有一种清气”——《东藏记》有这样一句点题之语,拿来形容布衣素服的联大女生群体,也是再恰当不过了。

具体阅读亲历者撰著的有关文学作品,是获得对这个群体感性认识的最佳途径。台湾作家鹿桥以小说《未央歌》闻名。在这部优美的长篇小说里,联大女生被中西文化深深陶冶,个个饱学诗书、胸怀博爱,既勇敢又传统,倾注着作家最美好的人生理想。

而《东藏记》中,一群姿态各异的联大女生、准女生,更组成现代意义的大观园。即使如澹台王玄 这样的大小姐,也因奉“老太爷家训”,虽高傲而不致放诞,既藐视流俗又持守原则——带着些旧时代的影子,又很熟稔西方人的生活方式。在这个人物身上,应了《红楼梦》里贾母针对贾宝玉所发的感慨:“这样人家的孩子们,凭他们有什么刁钻古怪的毛病儿,见了外人,必是要还出正经礼数来的。”这是传统文明的遗风,确也为联大人的特点。

当然,鹿桥也曾针对他笔下的乌托邦,说过这样的话:“我尽量的求美,好像大理石雕刻还嫌不够,因怕大理石不够纯粹……只有爱没有恨,只有美没有丑。”毕竟,相对于喧嚣的社会,校园永远是单纯的天地,是青春烂漫的小世界。

总而言之,在八年抗战期间,依托联大特殊的办学模式,跟随时代的迅猛发展,清华女生的人数亦渐增长,来源更加广泛多元。

虽然物质条件日益艰苦,但她们多能做到弦歌不辍、自尊自立,思想境界亦渐趋入世,个性得到全面发展。国破家亡,物价飞涨,思潮纷争,民主运动,都是后者最直接的根由。

包括联大女生在内,几代老清华女生就这样全面经历了中国向现代化转变的漫长过程。至于联大女生毕业后的“前景”,受当时环境、习俗,以及具体专业的限制,高级知识型家庭妇女仍比比皆是。当然,受过高等教育的她们绝不封闭,婚后经常从事社交活动。

解放战争时期

1945年,“河山既复,日月重光”。清华北上复员。此时入学的最后一代老清华女生,发现自己站在了两个时代的交叉路口。急剧变幻的政治风云,必然投射在这座校园的一草一木间。和前几代老清华女生一样,她们都是专业人才,而且随着时代变革,毕业后基本上都能参加工作,并成长为各行业专家。

外语系永远是女生相对集中的地方:文洁若沉浸于英美文学世界的天堂,宛若修女与世隔绝;宗璞酷爱哈代,也雅好古典音乐;资中筠常到乐声飘荡的“灰楼”练琴;上海姑娘吴士良在这里与英若诚相识,结为终身伴侣,搞了一辈子戏剧;还有去了解放区的地下党员王金凤……

人们一提到这时代的清华女生,就免不了想到宗璞的成名作《红豆》。小说以一段夭折的校园爱情为线索,为我们展现了那个大时代里年轻人,特别是高校知识分子急剧动荡激烈取舍的心路历程。《红豆》表现的是一种带有鲜明时代印痕的,必须做出“抉择”的命运。这样的母题,在当代文学中,其实并不少见。那时的清华学生,包括女生,普遍经历了抗战的洗礼,渴望为国家做点什么。在要求民主争取自由的时代大潮中,青年学生,他们无不富有宝贵的献身精神。

急于投身建设的热情,对知识宝库的流连,这两种情感错综复杂难以调和。真实的心理矛盾,是那个时代学子们共同的情结。徜徉于母校巍峨深远的学术殿堂,毕业生内心激荡着繁复的情绪。这时的清华女生们,虽不能完全抛却过去种种,却更憧憬着在建设新中国的火热洪流中奉献自己,“改造”自己。为着百年积贫积弱,挨打受欺的祖国从此富强,自立于民族之林,他们甘愿付出一切,甚至生命。这正是中国知识分子极可贵,极诗意的传统:对父母之邦,对祖国文化的责任、情感,甚至“苦恋”。

这种具有强烈士大夫气质的传统,在满腹洋墨水的清华人身上是特别鲜明的。著名清华人,生物学家汤佩松归国前发出著名的感言:“To this day I have a strong feeling of deep in debtedness to my country and my people who nurtured and nourished me.(在那一天,我有一种强烈的负疚之感,正是我的祖国和人民哺育了我,将我养大成人),代表了整整一代清华人对自己身份的反思,对国家民族的感恩。在1950年代初期,信仰的力量更是无穷的。就在这股强大力量的感召下,虽心底萦着往事前欢,任胸间怀有依依留恋,老清华最后一代女生陆续结束求学生涯,走向了各自的风雨人生路。

图文来源 | 《清华往事》