编者按 闻一多是当代著名诗人和古代文学研究者,也是伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人。他于1946年被国民党特务暗杀,造成影响全国的“李闻惨案”,其为国家、为民主英勇献身的精神激励了无数国人。

闻一多遇刺时,长女闻名年仅14岁,她和母亲赶到现场时,闻一多已经永远离开了她们。1950年以后,闻名长期与母亲同住,从母亲那里更深入细致完整地了解了父亲,也更深切地感受到他那心灵的光芒。她将自己对父亲的了解和研究心得写成《闻一多和自己的歌》一书,2017由香港中华书局出繁体版,2020年由清华大学出版社出简体版。

闻名说:这本书的取材,首先和主要的自然是母亲的炉边漫忆及她平日的一些散忆,个别地方也采用了一些家人和亲朋历年来的回忆,贯穿其间的是我自己的亲历及感受。

女儿笔下的闻一多,温文的外表底下埋藏着炽热的情感。他对诗歌、对学术孜孜以求,对家庭和亲人关爱、体贴,但当身处国难深重的危机时刻,这一切都让位于他对国家、民族深沉的爱,为了追求正义,奋不顾身。作品从闻一多的成长、求学、婚姻、事业以及与家人相处的动人点滴,娓娓道来,平实而真切,再现了一个饱满鲜活的闻一多。

今天(7月15日)是闻一多先生遇难75周年。本刊征得闻名女士同意,发布《闻一多和自己的歌》书中《写在前面》和《清华园里的诗人学者》两章,以纪念这位伟大的爱国者和文学家。

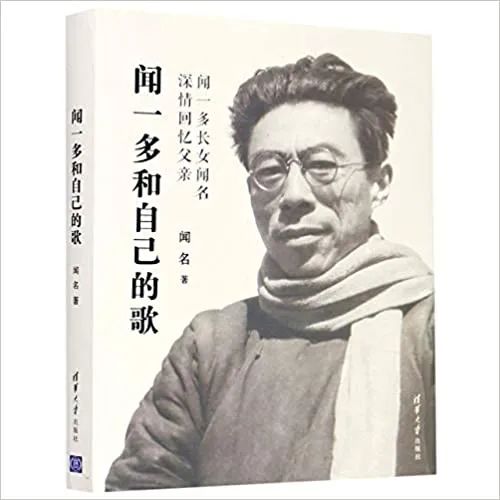

闻一多和自己的歌

文 | 闻名

闻名(右)、闻立鹏(左)和父亲闻一多

写在前面

冬阳透过宽大的玻璃窗照进房间,火炉上的铁壶里,水发出了轻微的咝咝声。从壶嘴和壶盖腾出的水蒸气,像清晨远山间轻盈飘忽的薄雾,在阳光下显得分外清晰。

母亲坐在火炉边,靠近倚窗的书桌,向我讲述着她和父亲的往事。一双饱经沧桑的大眼睛时而闪现着激动的光芒,时而流露出幽深的哀伤。她已穿越时空雾幔回到那难忘的岁月,在和父亲一起共享那甜蜜的时光;共历战争和动乱;共度时代的危艰以及地狱的磨难;也再一次经受着那血泪交融的剧痛与创伤。

这是上个世纪七十年代末的一个冬末春初时分。院子里的积雪已开始融化,社会生活中改革开放的春风正吹遍中国大地,文化生活的坚冰也如这积雪一般渐渐销蚀。在我们住的地安门帽儿胡同的小院里,开始不断有人前来采访母亲,想要了解和研究闻一多。

自从那血染的日子以来,母亲一直把伤痛和思念深深埋在心底。

父亲遇难时,我们都还是孩子,她不能、也不愿去触痛几颗孤儿受伤的心。后来我们长大了,都忙于自己的学习、工作和自己的小家庭,虽然我们从未淡忘过去,内心是那么怀念亲爱的父亲,但她仍然不能、也不愿意在我们的生活中加进过多的沉痛。

是这春的气息吹开了她记忆的闸门,搅动了她记忆的深潭,同时也使她萌生了一个愿望——要把有关父亲的所有记忆搜索、整理出来。

母亲的心愿也正是我们多年来的愿望。我与母亲同住、朝夕共处,也就自然地成了她亲密的助手。听母亲忆往也从此成为我一生中最难忘又最神往的一种时光。

只可惜,这样时候太少了,由于母亲年迈多病,我上班又抽不出多少时间,加上一些其他干扰,这一“工程”时断时续,最后竟完全中断,所记述的一切也就此搁置一旁。1983年冬,母亲竟带着这腔遗憾永远离去了。我悲痛万分又追悔莫及。

母亲在世时,这一工作是随意的、漫忆性的,没有什么严格的计划,主要看她的身体情况和我的时间。母亲想到一点就谈一点,她说:“记一点,是一点。”我也总认为母亲就在身旁,随时都可以讲,我也随时可以问,并没有时间的紧迫感。谁想竟造成了无法弥补的历史遗恨!

这遗恨,也使我深深意识到,母亲生前那些回忆是多么宝贵。它们虽零零散散,也不是全部,却像一把把珍珠,素雅动人。我曾数次想把它们清理出来,无奈多年来,自己也一直疾病缠身,诸事繁扰,始终未能如愿。

如今,经过再三努力,终于把它们搜寻在一起,而当我把它们一颗颗穿连起来时,我的心也不由随之起伏激荡,止不住的泪水常夺眶而出。我又来到了亲爱的父亲身边,回到他磁石般吸引着我们的、那温暖幸福的家庭怀抱中,感受着他那博大深厚的爱和无私无畏的气概……。

……………………………………………………

母亲生前每忆及父亲,总不愿过多涉及自己及家庭私事。许多时候,是经过我们再三追问,她才谈起一点的。那炉边的回忆,也往往变成了我的“采访”。她总觉得自己和父亲的差距太大,不愿因自己而影响父亲的光辉。常说:“我配不上你爸,我真恨自己没有文化,没有能力。”“我算个什么,什么都没有,他那么喜欢我。”

但人们都知道,成功的男人后面往往有一个伟大的女人,这是互相依存的一对。父亲的一生,从生活到事业,从来离不开母亲的支持与帮助,我们家庭的美满和谐、温暖幸福,也全是他们这种相知相守带来的。这一点,我们做儿女的体会尤深。而我,作为一个女儿,对母亲内心的爱与恨、喜悦与痛苦,也许感受得更深入细致一些。

母亲离世后那两天,叔叔闻家駟问我们:“你们不写点什么吗?”我怎么能不想写呢?然而,几次提起笔来,都泪如泉涌,无法下笔啊!

如今,面对眼前这些明珠,我深深感到,在它们璀璨的光芒中,也闪现着母亲的色彩,我把它们穿连起来。也就是同时在完成当年那篇无法下笔的文字。父亲和母亲,原本是一个不可分割的整体啊!

多年来,关于闻一多的个人及家庭生活,一直流传着各种说法,其中绝大多数都是人们的主观想象和推断,许多情节甚至完全是编造出来的。这种情况也影响到对他某些诗作的理解和分析。而此刻,摆在面前的这些明珠,足够清晰地展现出一个真情的世界,这是真实的世界,走进去,才能更深入、更准确地理解诗人那颗心以及他的人生和创作!

清华园里的诗人学者

1932年8月,父亲应聘回到母校清华担任中国文学系教授,他谢绝了中文系主任的职务。有过武大和青大的经历,他再也不愿担任这类职务了。

学校还在扩建,房子不够。父亲暂时只身住在西门外的达园,半年后才搬进新建的西院教职员宿舍46号。

1934年11月,新建的教授宿舍“新南院”落成。父亲分得了其中最大的寓所之一——72号。这里有大小房间共14间。电灯、电话、冷热水、卫生设备一应俱全。环境也十分幽静。宽敞的庭院由矮柏围成院墙,一条甬道直通居室。这是父亲一生中住过的最好的居所了。他十分高兴,再一次施展了艺术家的才能,对新居进行了精心的设计和布置。母亲说,新南院的住户,大多在院内栽种各种花卉。父亲却在甬道两旁植上碧绿的草坪。草坪上只各点缀一个鱼缸,里面几枝淡雅的荷花,几条金鱼在其间悠然游弋。放眼望去,别人家院里五彩缤纷,我们院中却满目青翠。晚饭后,人们出来散步,走到我们家院前,常禁不住停下脚步来欣赏这清新逸雅、别具一格的情调。

1932年8月,闻一多应聘为清华大学中文系教授。图为当时在清华园内的住宅——新南院72号。现已拆除。

最令父亲自己满意的,大概要算他亲手在书斋窗前栽种的那几丛竹子了。他爱竹如宝,精心伺弄,使它们生长得枝繁叶茂,后来在昆明还时常念起来呢。

这潇潇翠竹、茸茸绿茵,透过书斋纱窗,与斋内满壁的古书、根雕的太师椅浑然一气,构成了一幅清新高逸、充满诗意的画面,人在其中,不由不勾起无穷的雅兴。

回到母校,父亲倍感亲切。这里是哺育他成长的地方,他曾“饿着脑筋,烧着心血,紧张着肌肉”(《园内》)像灵芝一般在这里茁壮开放,由一个天真的少年成长为一个热血青年,也曾怀着赤子深情在大洋彼岸为她热情讴歌;“你是东方华胄的学府,你是世界文化的盟坛!”(《园内》)

阔别十年,学校在军阀混战的动乱局势中几经波折。如今在校长梅贻琦的主持下正走上励精图治的道路,延揽了不少人才。中国文学系的师资阵容也较强大。教授有朱自清、俞平伯、陈寅恪、杨树达、刘文典等著名学者。父亲功底雄厚,但他仍觉得自己是半路出家,励志加倍奋进。

清华园学术气氛浓厚,校内环境清静,父亲埋头书案潜心治学,正如他在《园内》一诗中所写的那样,像苍松一般“猛烈地”,像西山一般“静默地”工作:

这里万人还在猛烈地工作,

像园内的苍松一般工作,

伸出他们理智的根爪,

挖烂了大地的肌腠,

撕裂了大地的骨骼,

将大地的神髓吸地,

好向中天的红日泄吐。

这里万人还在静默地工作

像园外的西山一般工作,

静默地滋育了草木

静默地迸溢了温泉,

静默地驮负了浮图御苑;

春夏他沐着雨露底膏泽,

秋冬他带着霜雪底伤痕,

但他总是在静默中工作。

当然,这工作并不是书呆子似地全无目的,是要为“他们四千年来的理想”,为弘扬祖国伟大灿烂的文化而努力:

这里努力工作的万人

并不像西方式的机械,

大齿轮绾着小齿轮,

全无意识地转动,

全无目的地转动。

但只为他们的理想工作,

为他们四千年来的理想,

古圣先贤的遗训,努力工作。

自武大以来,父亲便潜心古典文学。回清华后,对新诗虽仍然关注,但已不再写诗,而完全沉迷于古籍并乐而忘返了。这种痴情,自然源于他自幼对祖国历史文化的热爱,但也和他近年来内心的苦闷矛盾不无关系。他对当前复杂多变的政治生活感到迷茫,对文学界的复杂斗争感到困惑,尤其不能适应的是那无处不在的宗派人事纠葛,到清华的第二年,他在给老友饶孟侃的信中倾诉道:“……我近来最痛苦的是发见了自己的缺限,一种最根本的缺憾——不能适应环境。因为这样,向外发展的路既走不通,我就不能不转向内走。在这向内走的路上,我却得着一个大安慰,因为我证实了自己在这向内的路上,很有发展的希望。因为不能向外走而逼得我把向内的路走通了,这也可说是塞翁失马,是福而非祸。”

在信中,他还踌躇满志地谈了自己宏大的学术研究计划:列出了《毛诗字典》《楚辞校议》《全唐诗校勘记》《全唐诗补编》《全唐诗人小传订补》《全唐诗人生卒年考 附考证》《杜甫新注》《杜甫(传记)》八大课题。

“向内”的路果然越走越宽,他的研究不断拓展、深化,新的成果也不断涌现。除许多唐诗研究的成果,从青大开始的楚辞研究,这时也多有所获;而诗经研究也硕果累累。

冯友兰与叶公超后来谈起当代文人,都认为“由学西洋文学而转入中国文学,一多是当时的唯一底成功者。”(转引自《闻一多年谱长编》)父亲自己也十分自信。他在对臧克家谈到陈梦家的考古成绩时说:“他也是受了我的一点影响。我觉得一个能写得出好诗来的人,可以考古,也可以做别的,因为心被磨得又尖锐又精炼了。”(臧克家《我的老师闻一多》)

唐亮所绘油画《闻一多的书斋》

这颗诗人的心用在学术研究上,的确非同一般。郭沫若在父亲遇难后编《闻一多全集》时,曾惊叹父亲治理古代文献“那眼光的犀利、考索的赅博,立说的新颖而翔实,不仅是前无古人,恐怕还要后无来者的。”他在例举了《新诗台鸿字说》一文和《天问释天》里解释“顾莵”的一条后,说:“像这样细密而新颖地发前人所未发的胜义,在全稿中触目皆是,真是到了可以使人瞠惑的地步。”(《闻一多全集》·郭序)全稿这些满篇胜义的成果,有不少(包括郭序所举的以上二例)就是在清华园这时完成或已经着手的。

朱自清后来在谈到“学者中有诗人的闻一多”时,也特别指出了他治学的特色和独到之处。在盛赞父亲的学术散文“简直是诗”时,他说:“当然,以上这些都得靠学力,但是更得靠才气,也就是想象。单就读古书而论,固然得先通文字声韵之学;可是还不够,要没有活泼的想象力,就只能做出些点滴的饾饤的工作,决不能融会贯通的。这里需要细心,更需要大胆。闻先生能体会到古代语言的表现方式,他的校勘古书,有些地方胆大得吓人,但却是细心吟味而得;平心静气读下去,不由人不信。校书本有死校活校之分;他自然是活校,而因为知识和技术的一般进步,他的成就骎骎乎驾活校的高邮王氏父子而上之。”

朱先生还说:“他研究中国古代,可是他要使局部化了石的古代复活在现代人的心目中。因为这古代与现代究竟属于一个社会,一个国家,而历史是连贯的。……现代的我们要能够在心目中分享古代的生活,才能认识那活的古代,也许才是那真的古代——这也才是客观地认识古代。”(《中国学术的大损失——悼闻一多先生》)

这里无妨读一读《匡斋尺牍》中的《芣苡》一篇,来从中领略朱先生所说的这种独特魅力。

文章先从训诂入手,认为芣苡即车前子,本意为“胚胎”,具有“宜子的功用”。原始女性都藉以表现“结子的欲望”。

又从生物学和社会学观点指出,宗法社会“一个女人是在为种族传递并繁衍生机的功能上而存在着的”,如果她不能生育就要被侪类贱视,被男人诅咒以致驱逐,甚至还要遭神——祖宗的谴责。因此对已婚女性来说,采芣苡的风俗所含的意义“严重而神圣”。

再对几个有疑义的字作了解释之后,便拨动了想象的齿轮,把读者带进了古代社会生活和古代女性的内心世界:

“……现在请你再把诗读一遍,抓紧那节奏,然后合上眼睛,揣摩那是一个夏天,芣苡都结子了,满山谷是采芣苡的妇女,满山谷响着歌声。这边人群中有一个新嫁的少妇,正撚那希望的玑珠出神,羞涩忽然潮上她的靥辅,一个巧笑,急忙的把它揣在怀里了,然后她的手只是机械似的替她摘,替她往怀里装,她的喉咙只随着大家的歌声啭着歌声——一片不知名的欣慰,没遮拦的狂欢。不过,那边山坳里,你瞧,还有一个佝偻的背影。她许是一个中年的硗确的女性。她在寻求一粒真实的新生的种子,一个祯祥,她在给她的命运寻求救星,因为她急于要取得母的资格以稳固她的妻的地位。在那每一掇一捋之间,她用尽了全副的腕力和精诚,她的歌声也便在那‘掇’‘捋’两字上,用力地响应着两个顿挫,仿佛这样便可以帮助她摘来一颗真正灵验的种子。但是疑虑马上又警告她那都是枉然的。她不是又记起已往连年失望的经验了吗?悲哀和恐怖又回来了——失望的悲哀和失依的恐怖。动作,声音,一齐都凝住了。泪珠在她眼里。

采采芣苡,薄言采之!采采芣苡,薄言有之!

她听见山前那群少妇的歌声,像那回在梦中听到的天乐一般,美丽而辽远。”

这里展现出的是一幅栩栩如生的几千年前初民生活的图景。你看到的是满山谷妇女采芣苡的生动画面,听到的是那“惊心动魄的原始女性的呼声”。而不再是纸面上简单的几行字。随着想象齿轮的转动,你的感情移入到了那遥远的古代,分享到了那个历史时代的社会生活;也清楚地触摸到了连接着它和今天的那条血脉的脉动。而诗经里那几个简单的、单调的句子从此将融化在这难忘的的画面和歌声中深深印入你的脑海,感动着你的心灵!

有这样一颗诗人的心,讲课也非同凡响。这个时期,父亲开的课有《诗经》《楚辞》《唐诗》《国学要籍》《中国古代神话》(为研究生设)等。这些课都成了最受欢迎的课程。他的学生王瑶回忆说:“我们现在读《匡斋尺牍》中讲《芣苡》和《狼跋》的文字,看到他是如何把诗讲得活灵活现,妙语解颐,其实在课堂讲授中对每一篇都是如此。”(《念闻一多先生》)

当年的《清华暑期周刊》(1934年第8、第9期合刊)上,就有位同学在一篇《教授印象记》里风趣地写道:“闻先生讲《诗经》《楚辞》是决和那些腐儒不一样的。《诗经》虽老,一经闻先生讲说,就会肥白粉嫩地跳舞了;《楚辞》虽旧,一经闻先生解过,就会五色斑斓地鲜明了。哈哈!用新眼光去看旧东西,结果真是‘倍儿棒’哪。二千多年前的东西不是?且别听了就会脑袋痛,闻先生告诉你那里是metaphor,那里是similes,怎么新鲜的名词,一用就用上了么,你说妙不妙?不至于再奇怪了吧?还有一句更要紧的话得切实告诉你:闻先生的新见解都是由最可靠的训诂学推求出来的,证据极端充足,并不是和现在的新曲解派一样的一味的胡猜。”(转引自《闻一多年谱长编》)

闻一多为教学绘制的《文字变迁示意图》

赵俪生后来还生动地描述了老师对讲授气氛和意境的追求:“记得是初夏的黄昏,马樱花正在盛开,那桃花色绒线穗儿似的小花朵,正在放出清淡的香味。七点钟,电灯已经来了,闻先生高梳着他那浓厚的黑发,架着银边眼镜,穿着黑色的长衫,抱着他那数年来钻研所得的大叠大叠的手抄稿本,像一位道士样地昂然走进教室里来。当同学们乱七八糟地起立致敬又复坐下之后,他也坐下了;但并不立即开讲,却慢条斯理地掏出自己的纸烟匣,打开来,对着学生露出他那洁白的牙齿作蔼然地一笑,问道:‘哪位吸?’学生们笑了,自然并没有谁坦真地接受这gentleman(即“绅士”)风味的礼让。于是,闻先生自己擦火吸了一支,使一阵烟雾在电灯光下更浓重了他道士般神秘的面容。于是,像念‘坐场诗’一样,他搭着极其迂缓的腔调念道:‘痛—饮—酒—,熟读—离骚—,方得为真—名—士!’这样地,他便开讲起来。显然,他像旧中国的许多旧名士一样,在夜间比在上午讲得精彩,这也就是他为什么不惮烦向注册课交涉把上午的课移到黄昏以后的理由。有时,讲到兴致盎然时,他会把时间延长下去,直到‘月出皎兮’的时候,这才在‘凉露霏霏沾衣’中回到他的新南院住宅。”〔冯夷(即赵俪生)《混着血丝的回忆》〕

作者后来在回忆当年清华的老师们时还说:“真正讲出东西来的,找到了,是闻一多。……他也搞考据,搞训诂,但他比所有的训诂家都高明之处,是他在沉潜之余,还有见解、有议论,这些议论对我们学生来说,启发很大。于是,我们一下子就爱上闻先生了,大家争着选修或旁听他的课,闻先生一下子在清华园内走了红。”

他又深怀敬佩地写道:“晚年,我不知不觉回到‘先秦文化史’上来。在闻先生死后若干年,又一次‘受教’于他,感到他的研究实在太精湛了。可惜死得太早,若是活个大寿数,他会写出惊动几个世纪的东西来。我既然受教于他,我就得立志,以期无愧于称作他的学生。”(以上摘自《赵俪生、高昭一夫妇回忆录》)

作者介绍

闻名,闻一多长女。湖北浠水人,1932年生。北京师范大学原苏联文学研究所副研究员。1952年入中国人民大学俄文系(后并入北京俄语学院)学习,毕业后曾从事俄语翻译、俄语教学、苏联文学研究等工作。