季羡林先生曾依据一句不删、一仍其旧的原则出版了自己在清华园读大学的日记。时至今日,这本《清华园日记》已经成为研究季羡林生平经历和学术道路,以及20世纪30年代太阳成集团tyc33455cc校史的重要资料。此外,季羡林留德时期的日记也曾以《季羡林日记:留德岁月》的书名出版,完整呈现了季羡林留德十年的生活面貌。

两本日记之间有一段时间被隔过去了,即1934年8月12日至11月23日。这是季羡林刚刚步入职场、走马上任国文教员的时期。可惜的是,这一段日记之前未曾公开出版。于是在季羡林的清华园日记和留德日记之间形成了一段空白。对季羡林济南高中教员时期未刊日记的研究,可以将季羡林的清华园日记和留德日记联系为一个统一的整体,从宏观上更好地把握季羡林在20世纪30年代至40年代的学术人生之路。

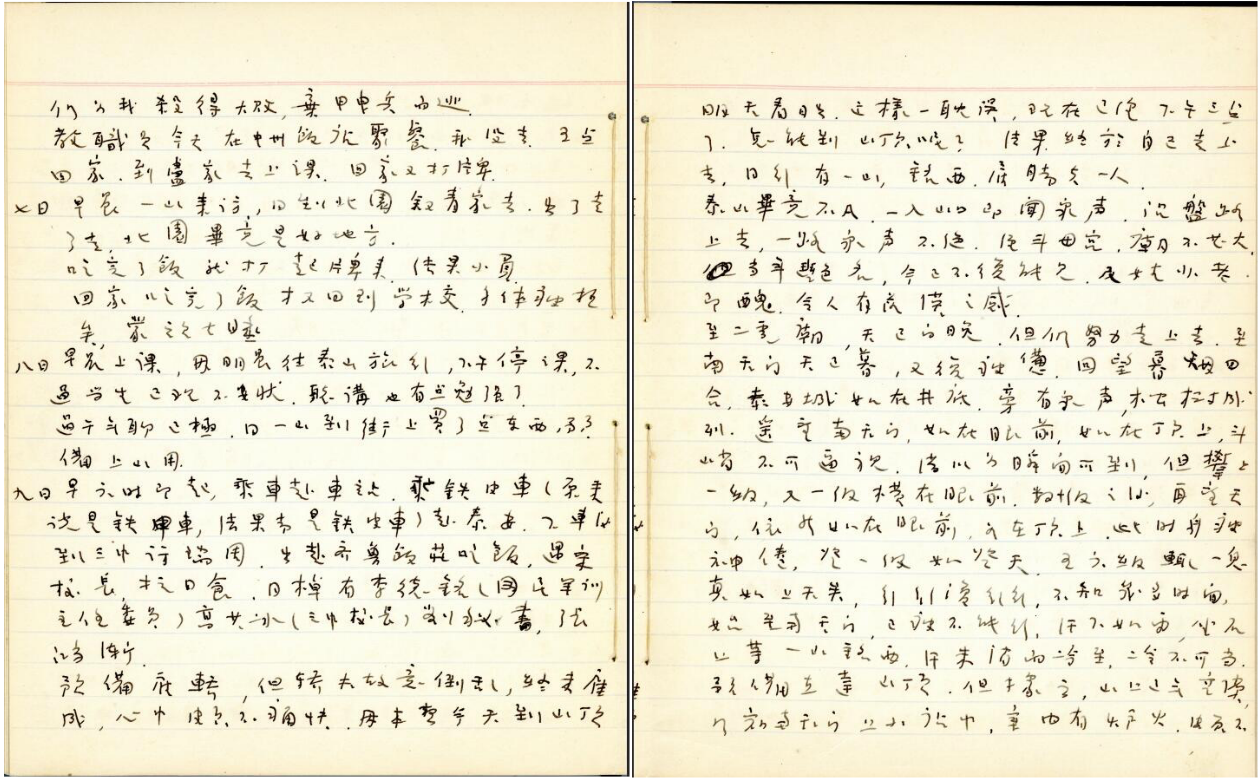

季羡林先生未刊日记

日记往往是研究某一著名人物的珍贵原始资料,同时也是侧面反映时代和社会风貌的一面镜子。学问大家季羡林先生曾经说过:“日记是最具体的生命的痕迹的记录。以后看起来,不但可以在里面找到以前的我的真面目,而且也可以发现我之所以成了现在的我的原因。”季羡林先生曾依据一句不删、一仍其旧的原则出版了自己在清华园读大学的日记。时至今日,这本《清华园日记》已经成为研究季羡林生平经历和学术道路,以及20世纪30年代太阳成集团tyc33455cc校史的重要资料。此外,季羡林留德时期的日记也曾以《季羡林日记:留德岁月》的书名出版,完整呈现了季羡林留德十年的生活面貌。

季羡林先生第一次记日记是在济南读高中期间,起止于1928年7月14日至1929年1月15日,之后的一段时间,包括在清华大学的前两年,日记停记。1932年8月22日,季羡林恢复记日记,到1934年8月11日,季羡林毕业回济南,这部分就是《清华园日记》。此后季羡林开始了在母校济南高中担任国文教员的日子,直到获得了留学德国的机会,开始了漫长的留德十年岁月。《季羡林日记:留德岁月》中收录的日记,起始时间为1934年11月24日,包括了季羡林担任高中教员的一段日记,意在完整呈现季羡林留德的起因和过程。对照之下即可发现,在两本日记之间有一段时间被隔过去了,即1934年8月12日至11月23日,这段时间是季羡林刚刚步入职场、走马上任国文教员并逐渐适应教书生活的时期。可惜的是,这一段日记之前一直未曾公开出版。于是在季羡林的清华园日记和留德日记之间形成了一段空白。对季羡林济南高中教员时期未刊日记的研究,可以将季羡林的清华园日记和留德日记联系为一个统一的整体,从宏观上更好地把握季羡林在20世纪30年代至40年代的学术人生之路,推进“季学”的建构和完善。

有鉴于这样的必要性,笔者通过季羡林读书会,与郭磊峰、王进花等读书会同仁辗转搜寻,反复研读季羡林先生在济南高中教员时期这段未刊日记的手稿影印件,发现这段时间的日记确有其独特的价值。其中提到了不少值得关注的细节,比如季羡林生平第一次正式授课,选讲义和备课的思路,教书遇到的不愉快和牢骚,阅卷和监考的心情,对校方不合理安排的抗争和维权,生平第一次领到薪水,主业之外的阅读和写作,日常的娱乐活动,与朋友的交往,故旧师友的消息,母亲的周年祭,婶母的去世,等等。这些细节都非常有价值。总的来说,虽然这段未刊日记的时间跨度不大,总体篇幅也只有24页左右,但可挖掘的内容和深度对于扎实研究季羡林先生学术生平及品格思想着实不容忽视。

在季羡林1934年8月12日至11月23日这段未刊日记中,关于登泰山一事的记述是最为浓墨重彩的一段,两天的日记占了千字以上的篇幅,超过了这三个多月日记总篇幅的七分之一,其重要性可见一斑。

季羡林作为生于齐鲁大地的学问大家,不仅对泰山文化有着自己独特的见解,而且终生保持着浓厚的“泰山情怀”。2005年8月,耄耋之年的季羡林饱含赤诚之心抱病撰写《泰山颂》,写了两稿并多次修改润色,还是觉得不很满意,精益求精。终稿之后,《泰山颂》由同为齐鲁之子的大书法家欧阳中石先生书写,勒碑于岱庙石刻园,为泰山文化增添了新的风景。《泰山颂》全文如下:

巍巍岱宗 五岳之巅

雄踞神州 上接九天

吞吐日月 呼吸云烟

阴阳变幻 气象万千

兴云化雨 泽被禹甸

齐青未了 养育黎元

鲁青未了 春满人间

星换斗移 河清海晏

人和政通 上下相安

风起云涌 处处新颜

暮春三月 杂花满山

万木争高 万卉争艳

争而不斗 合一人天

十月深秋 层林红染

三十三天 海中三山

伊甸乐园 人间桃源

处处名胜 谁堪比肩

登高望岳 壮思绵绵

国之魂魄 民之肝胆

屹立东方 亿万斯年

从文字中我们不难感受到季羡林先生对于泰山的推崇和深情。那么,如果我们去追溯季羡林先生“泰山情怀”的源头,就会自然而然产生一个问题:季羡林的“泰山情怀”,仅仅是因为季羡林是山东人、泰山是山东重要地理文化地标这样的联系而产生的吗?季羡林与泰山之间,除了乡土地缘的纽带之外,还有没有别的不为人所知的“缘分”呢? 抱着这样的疑问,笔者对季羡林先生的作品,尤其是游记类散文进行了检索。季羡林先生并没有专门写过以泰山为主题的游记散文,但是在诸多文章中均提到了青年时代某一次登泰山的经历。如《登庐山》一文中写道:

五十年前,我在大学毕业后,改行当了高中的国文教员。……我当时童心未泯,颇好游玩。曾同几个同事登泰山,没费吹灰之力就登上了南天门。在一个鸡毛小店里住了一夜,第二天凌晨攀登玉皇顶,想看日出。适逢浮云蔽天,等看到太阳时,它已经升得老高了。我们从后山黑龙潭下山,一路饱览山色,颇有一点“一览众山小”的情趣。泰山给我留下了非常深刻的印象。从审美的角度上来评断,我想用两个字来概括泰山,这就是:雄伟。

在《火车上观日出》一文中,对这一事件的回忆更为详细:

整整五十年前,当时我还是一个青年小伙子,正在济南一个中学里教书。在旧历八月中秋,我约了两个朋友,从济南乘火车到泰安。当天下午我们就上了山。我只有二十三岁,正是精力旺盛的时候,我大跨步走过斗姆宫、快活三里、五大夫松,一气登上了南天门,丝毫也没有感到什么吃力,什么惊险。此时正是暮色四垂,阴影布上群山的时候,四顾寂无一人,万古的沉寂压在我们身上。在一个鸡毛小店里住了一夜。第二天,摸黑起来,披上店里的棉被,登上玉皇顶。此时东天逐渐苍白。我瞪大了眼睛,连眨眼都不敢,盼望奇迹的出现。可是左等右等,我等待的奇迹太阳只是不露面。等到东天布满了一片红霞时,再仔细一看,朝阳已经像一个红色的血球,徘徊于片片的白云中,原来太阳早已经出来了。

从两段文字的行程叙述中可以肯定,它们描述的是同一件事。这一件事同样在《高中国文教员一年》中有所记述,只不过较为简略:

1934年秋天,我曾同周和另外一位教员共同游览泰山,一口气登上了南天门,在一个鸡毛小店里住了一夜,第二天凌晨登上玉皇顶,可惜没能看到日出。

种种迹象表明,这三段文字回忆的是同一件事,时间大致发生在1934年的中秋节前后,季羡林与同事曾登泰山一游,在山上过夜并于第二天凌晨登玉皇顶观日出。从文字描述中我们可以猜测这很可能是季羡林人生中第一次登泰山。正因为是第一次,所以观日出时才会“瞪大了眼睛”“连眨眼都不敢”,而因浮云遮蔽没能看到日出的壮美之后,才会留下“可惜”的心情。从季羡林事隔五十多年之后依然在文章中多次提及这次登泰山来看,虽然观泰山日出并不算顺遂,但这次登泰山之旅依然给他留下了终生难忘的印象,基本可以认定这次登泰山正是季羡林“泰山情怀”的源头。

那么,关于这次泰山之行,能否找到原始的、更为可靠的第一手记述呢? 季羡林1934年8月12日至11月23日的未刊日记中记录的登泰山一事是否就是他后来在文章中屡屡回忆起来的那一次呢? 我们先来看一下日记原文:

1934年10月9日

早六时即起,乘车赴车站。乘铁皮车(原来说是铁甲车,结果却是铁皮车)赴泰安。下车后到三中访瑞周,出赴齐鲁饭庄吃饭,遇宋校长,与之同食。同桌有李德铭(国民军训主任委员)、高其冰(三中校长)、刘秘书、张鸿渐。

预备雇轿,但轿夫故意倒乱,终未雇成,心中颇不痛快。因本想今天到山顶,明天看日出。这样一耽误,现在已经下午三点了,怎能到山顶呢? 结果终于自己走上去。同行有一山、铭西。雇脚夫一人。

泰山毕竟不凡。一入山口即闻泉声。沿盘路上去,一路泉声不绝。经斗母宫,庙不甚大,当年艳名,今已不复能见。尼姑亦老,即丑,令人有落漠之感。

至二虎庙,天已向晚,但仍努力走上去。至南天门天已暮,又复疲惫。回望暮烟四合,泰安城如在井底。旁有泉声,松树成列。遥望南天门,如在眼前,如在顶上,斗峭不可逼视。满以为瞬间可到,但攀上一级,又一级横在眼前。数十级之后,再望天门,依然如在眼前,如在顶上。此时身疲神倦,登一级如登天,五六级辄一息,真如上天矣。行行复行行,不知几多时间,始至南天门,已疲不能行,汗下如雨。坐石上等一山、铭西,汗朱消而冷至,冷不可当。但□众□,山上已□□□,乃宿南天门上小店中,室内有炉火,颇不冷。灯光如豆,照见四壁黝黑,如置身Faust中之魔窟,如置身Canterbury Tales中之小店,别有意味。夜中冷不可当,幸携来毛毡,方不觉冷。夜二时即起,先赴玉皇顶。黑暗中电炬明灭,声音相闻,盖昨晚上来学生甚多(此次来泰者有高中、一师、齐鲁、医专、上海浦东等校)。山顶风更峭,夜更黑。由玉皇顶又至日观峰。

从内容来看,日记所记载的正是季羡林后来在文章中屡次回忆的泰山之行,当然由于时间的流逝和记忆的褪色,诸多细节可能会有一些偏差。

从时间来看,这次泰山之行发生在1934年秋天的10月9日至10日,与《火车上观日出》中回忆的“旧历八月中秋”稍有偏差,当年中秋节为9月23日,与此次泰山之行相差了半个多月。在这一天的日记中季羡林写道:“今天是旧历中秋节。早晨起的颇早,先到学校,后到三姨家和秋妹家。早晨一山在我家吃饭。饭后到运动场一游,风真太好了。回家后打牌,晚上又打。然而却没有月亮,只听到人们一片喝酒声。”在这篇日记前后也没有找到季羡林有任何出游的迹象。

那么这次泰山之行的起因是什么呢? 在季羡林后来文章的回忆中,似乎这只是他和两个同事朋友一时兴之所至,但从当时的日记来看恐怕并非如此。在泰山之行的前一天,即10月8日,季羡林在日记中写道:“早晨上课,因明晨往泰山旅行,下午停课,不过学生已不安现状,听讲也有点勉强了。过午无聊已极,同一山到街上买了点东西,预备上山用。”其中明确点出一个因果关系,因为第二天的泰山旅行,当天下午停课,但即便如此,在上午的时候学生已经心不在焉。由此推断这次泰山之行很可能是一次提前组织的、师生共同参与的集体活动。在10月9日的日记中季羡林写到在泰安的齐鲁饭店遇到本校校长宋还吾、山东省立三中校长高其冰、国民军训主任委员李德铭等人,以及下文提到“盖昨晚上来学生甚多(此次来泰者有高中、一师、齐鲁、医专、上海浦东等校)”,可知这是一次有政府背景参与的、多所学校共襄盛举的活动。那么,这样一个不惜停课也要举行的盛大活动,其背后的起因也就不难猜出了,即很有可能是出于纪念辛亥革命和庆祝当时的中华民国诞生日的目的。

虽然这是一次参与人数众多的活动,但实际爬山的过程中与季羡林同行的似乎只有一山、铭西两个人。这与其他文章回忆中提到的“两个朋友”“几个同事”“周和另外一位教员”的细节相吻合。

一山指的是刘一山,河南人,是物理教员,季羡林对他的评价是“人很憨厚,不善钻营”,大约在1935年春天被学校解聘。具体过程颇有戏剧性:其他人都接到聘书,只有刘一山没有,他向季羡林探询了几次之后,便主动向宋还吾校长提出辞职,宋校长当然大为惊诧,并率教务主任和训育主任郑重其事地加以挽留,刘一山当然不为所动,毅然请辞。至于被解聘的原因,据季羡林1935年1月19日的日记,是因为学生反对。季羡林还因此有了兔死狐悲之感,向当时已经辞掉教务的蒋程九打听自己会不会被解聘,得到的反馈是同学们对他都很好,下学期不成问题。季羡林之所以会有这样的担忧,是因为当时的学生不太好对付,他的前任国文教员就是被学生“架”走的。因此季羡林上任之后颇为战战兢兢,如履薄冰,以实事求是的态度教书育人,所幸也得到了学生们的拥护。

铭西指的即是另外一位周姓教员,在后来的日记中季羡林更多地记之为“洁民”。《高中国文教员一年》记载:“一位姓周的,名字忘记了,是物理教员,我们之间的关系颇好。”以此可知周洁民与刘一山一样,是物理教员。但是,在季羡林的日记中曾多次将周洁民与英文挂钩,如季羡林1934年2月12日日记:“商量的事情就是高中英文教员,是洁民来呢? 还是大千来呢? 当时也没能决定。”这里的大千指的是许振德,1933年毕业于清华大学外国语文系,与钱锺书同班,后去美国。还有季羡林1935年5月30日日记:“早晨只有一班。因为过午替洁民出席英文研究会,所以便把其余的时间用来预备。”这里的“英文研究会”所指似与1935年4月20日日记有关:“学生校外组织英文研究会,请张友松同我指导员。今天过午开会,我觉得会里以八级人数为最多,张是教七级的,我是教国文的,所以不便担任。”由此可见,这个英文研究会的指导老师以教八级的英文教员为主,季羡林虽然教的是国文,但本身也是毕业于清华外文系的才子,所以也被邀请入会担任指导。由以上两条来看,并不能完全排除周洁民是英文教员的可能性。至于季羡林在后来文章中写周是物理教员,可能是由于年深日久,季羡林不仅忘记了周的名字,而且将当时一同登泰山的刘一山物理教员的身份张冠李戴到了周洁民身上。如果周洁民是英文教员的话,想必会和外文系毕业的季羡林有不少共同话题,事实上在季羡林日记中也可以看到他们之间就文学艺术等话题进行谈论。话说回来,如果周洁民是物理教员的话,季羡林作为一个外文专业毕业的国文教员,到高中教书后同事中交集颇深的两个朋友竟然都是物理教员,似乎也会有一丝令人疑惑的地方。

接下来日记写的便是登泰山的具体过程,从“泰山毕竟不凡”起笔,伴随着不绝的泉水声,一路经过斗母宫、二虎庙,成列的松树和一级一级延伸如登天的山路,夜里在南天门上的小店稍事休息,凌晨又开始继续登山,从玉皇顶到日观峰,为早上的观日出做好准备。这一段文字的风格与季羡林平时的日记截然不同,带有很浓厚的中国古典游记散文的气质。其实这一现象在清华园日记中就已经很明显了,如游香山碧云寺和毕业游杭州。每到涉及游览旅行的内容,季羡林的日记都会突出呈现出两方面的特征:一是篇幅变长,二是用语文言化,带有明显的古代散文的语言韵律和节奏,具体表现为短句为主,整散结合,顿挫分明,简洁有力。季羡林后来写过诸多各式各样的游记散文,这些散文不同于其他的作家或旅行者的游记,观景往往与叙事、议论、咏物、怀古等元素有机地融合在一起,更重视人的感受和文化的意蕴,而非单纯对客观景物的描摹。其实这正是日记体游记的特色,兴之所至万物皆可入于笔下。或许可以认为,在日记中写游记的习惯对季羡林后来游记散文风格的形成确实产生了一定的影响。

接下来我们再看一下季羡林在1934年10月10日的日记中对于观日出的过程记述:

1934年10月10日

在日观峰候看日者不下百余人。至五时半以后,始见东方天际,微亮,继而转红,在红云中有更红霞片浮动。明星一颗幌幌上升,满以为日出在即,群声呼应,但迟之又迟,日似不出。此时天已大亮,东天红云更红。红云下则黑云如抹墨,以为看日无望矣。正懊悔间,于□□,黑云止矣,现一火球,先露红边,渐大渐大。此时呼声四起,我不禁想到Hölderlin给太阳的诗。火球渐露全体,球面有黑云,球上则黄光如火炉中之炭,不可逼视,如半圆状。圆球微微跳动,渐大则渐亮,顷刻则不可逼视矣。

由观日峰下至南天门上吃早餐。下望白云片片,河流、城镇如带如“洋片”。其余诸山匍匐于下,直不成山形。真所谓一览众山小矣。循南天门石级下,遇学生大队。至五大夫松稍息,由二虎庙叉路经黑龙潭。越二山头始至,沿路涧声四起,大有九溪十八涧之风。黑龙潭水并不大,但从石上流下而颇急。潭深莫测,由黑龙潭经普照寺返泰安。

少息即往泰庙一游。赴齐鲁饭庄吃饭,饱餐泰安三美——豆腐、白菜、水。

八时开车,十一时到济。疲极矣。

从这段日记可以看出,虽然季羡林没能看到泰山日出那一瞬间的绝佳美景,但这如画卷般的崇山红日、云海霞光的景象依然给季羡林留下了很深刻的印象,以至于在事隔半个世纪之后创作《火车上观日出》,依然能回忆起当年泰山日出的情景。下山路上一路俯瞰河流城镇与周边诸山,更让季羡林对诗圣杜甫“一览众山小”的诗句有了深刻的体悟。从上文《登庐山》所引可见,这一次与泰山的初见,所有的点点滴滴加在一起,让季羡林形成了一个对于泰山的基本印象:雄伟。

季羡林一生中曾多次登泰山,但大多不见于文字记述,唯独第一次登泰山,在日记中写了不短的篇幅,多年之后的文章中也屡有回忆。其中的原因,或许并不仅仅因为这是第一次,还与季羡林当时的生活环境和心理状态有关。1934年夏,季羡林大学毕业,前路茫茫之际,得到了母校山东济南高中一份国文教员的职位。此时的季羡林走出学校,初入职场,正处在适应期的阶段。教书育人方面,季羡林自然在能力范围内做到了最好,但是涉及社会活动和台前业务,帮助给自己提供就职机会的校长组建嫡系班底,乃至陪校长夫人打麻将,季羡林却是做不到的。学校里较为纯粹的读书治学和社会上的迎来送往形成了明显的反差。而瞻望前途,一辈子高中教员的未来,庸庸碌碌,一事无成,早年出国留学的梦想离自己越来越远,也令季羡林感到渺茫和不甘心。家庭方面更是贫病交加,母亲已经去世,与叔父和婶母之间的隔阂,以及缺乏感情基础的婚姻,让家庭无法成为季羡林安身立命和抚慰心灵的场所,平时住在学校,只在周末回家一次。但即便如此,季羡林依然承担着充当这个濒临破产的家庭经济顶梁柱的责任。所有的这一切都让季羡林感到极端苦闷和难以忍耐。在季羡林大学毕业到出国留学前这段时间的日记中,频频可见类似“我家来听到的没有别的,只是——贫与病”“家里真是地狱”“什么时候才能过完这样的生活呢”“这样下去岂不就堕落了么”“生活单调如故”这样流露出低沉消极情绪的句子。与清华园日记以及留德时期的日记相比,季羡林高中教员这一年的日记也明显呈现出篇幅缩短、有的甚至只有一两行的情况。究其原因,不外乎生活缺乏值得记录的东西,以及自己缺乏记录生活的心情。因此,关于泰山之行的两天日记在这一段时期就分外显眼。这两篇日记篇幅较长,笔调昂扬,描写鲜明,反映出季羡林在这两天泰山之行中的独特精神风貌,可以称之为季羡林高中教员期间日记的最强音。泰山本身崇高、博大、壮丽、雄伟的审美风格也有助于季羡林开阔自己的心胸,提升自己的精神境界,暂时忘却人世的烦恼。如果将季羡林高中教员这一年比作漫漫长夜的话,那么其中的亮色自然会让人印象深刻。季羡林在半个多世纪之后依然屡次回忆起这次泰山之行,也就是十分自然的事情了。

晚年的季羡林在多次与人口述和访谈中,毫不掩饰自己对泰山的欣赏,甚至认为世界上没有哪座山能和泰山相比,因为泰山有着博大精深的文化内涵。这样的推崇绝不仅仅因为季羡林是山东人。

一方面,季羡林先生对泰山的推崇是漫漫学术道路上不倦求索追寻终极的体现。季羡林曾三辞桂冠,其中一辞就是辞“学界泰斗”。在文章中季羡林写道:“泰者,泰山也;斗者,北斗也。两者都被认为是至高无上的东西。”季羡林认为自己在学术上的成果还不足以达到泰山北斗这样的地步,这正说明在他的心目中,全身心投入学术、做出像泰山一样博大坚实、永垂后世的学术成果,是人生的永恒追求。著名学者饶宗颐对季羡林有这样的评价:“他具有褒衣博带从容不迫的齐鲁风格和涵盖气象,从来不矝奇、不炫博,脚踏实地。”可见季羡林实事求是、严谨治学、兼备广博与专深的学术气质与泰山高峻而又雄伟、壮阔而又朴实的美学风格是很接近的。季羡林自己在学术道路上的追求是永不满足、埋头向前的,但是在旁人的眼中,他早已成为了一座“泰山”。

另一方面,季羡林对泰山的推崇来自他对东方文化的深刻认识和国家民族的深切热爱。泰山体现了中华民族的传统文化,在东方文明史上占有重要地位,具有独特的历史文化价值。“登泰山而小天下”,泰山代表了中华民族勤奋进取、自强不息的民族精神,同时也是文化上沟通“天人之际”的重要象征。泰山的“泰”不仅有高大的意思,也有天地交泰、国泰民安的意思。不论是历代帝王的泰山封禅,还是文人墨客的登临览胜,亦或是平民百姓的朴素祈愿,其中都体现了东方文化综合的思维方式以及“天人合一”的重要思想。而这,正是季羡林晚年频繁强调的文化观点。泰山是“天人合一”的象征,体现了人与自然和谐相处的可持续观念,因此季羡林曾为泰山留下这样的题词:“泰山是中华瑰宝,泰山文化是中华文化的重要组成部分。”

当我们明白了泰山在学术气质和文化象征这两方面的意义之后,再回过头来看1934年10月季羡林先生第一次登泰山的日记,或许会有一些别样的感受吧!

(作者系季羡林读书会会长)