9月22日,依旧俗,杨振宁先生喜迎百岁大寿。商务印书馆出版《晨曦集》(增订版),作为生日贺礼。翁帆女士为这一版《晨曦集》写了后记,中华读书报获得授权内地独家刊发,以飨读者。

《晨曦集》(增订版),杨振宁、翁帆编著,商务印书馆2021年8月,88.00元

《晨曦集》于2018年出版,至今已有三年。今年商务印书馆特约编辑李昕先生与我们商量出版《晨曦集》新版。之前,李先生在三联书店任总编辑时,和我们合作出版了《曙光集》。这次,我们决定增加《晨曦集》的内容,贺杨先生百岁诞辰。

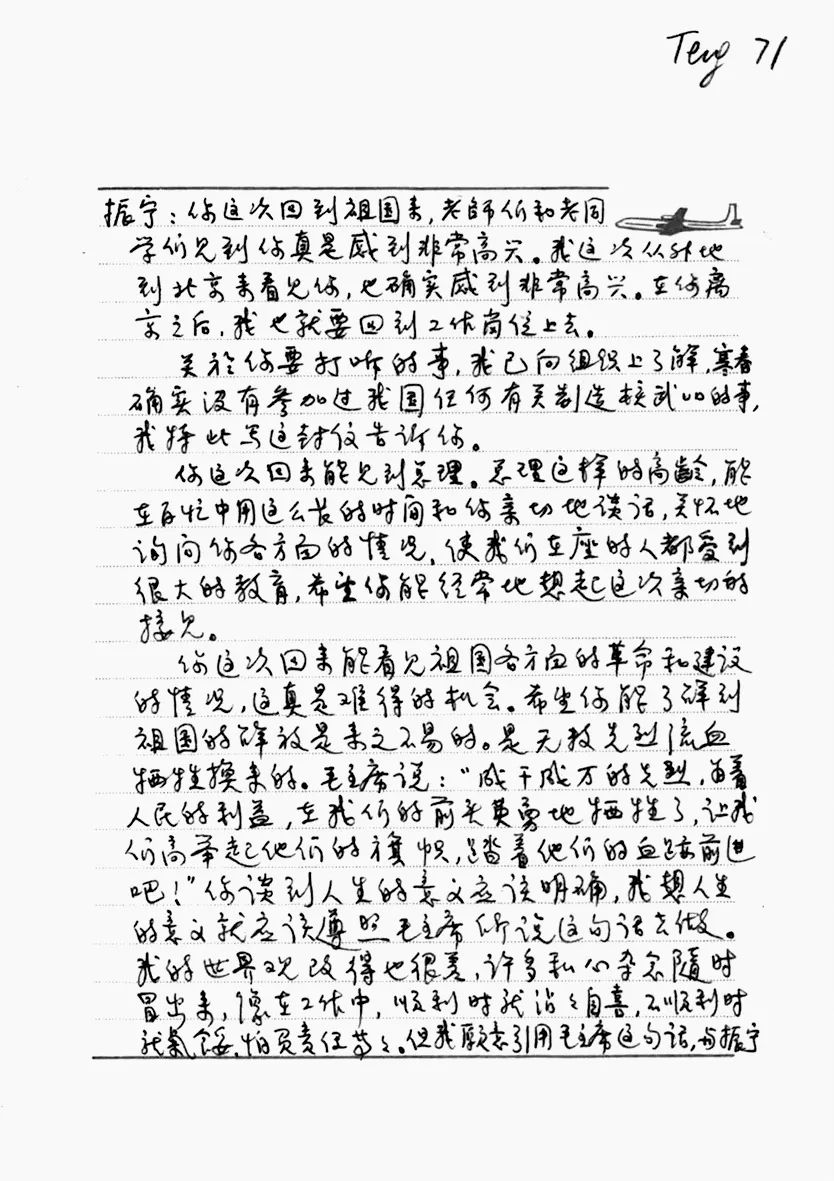

新版《晨曦集》增加了不少内容,其中有两篇非常有分量的文章:一是杨先生1971年访问新中国后回到美国的演讲。杨先生是首位自美国访问新中国的华人科学家,他讲述了在新中国的所见所闻,眼里是新中国的各种好,在当时的西方世界引起轰动。二是1971年邓稼先先生给杨先生的一封信,信中邓先生告诉杨先生,中国原子弹除了开始时有苏联专家的一点帮助外,都是由中国人自己研制成功的。杨先生见信一时难掩心中激动之情。

1971年邓稼先写给杨振宁的信

新版《晨曦集》中另有两篇很有意思的文章,都是从几幅旧照片谈起。一篇是杨先生的发小与挚友熊秉明先生撰写的《杨振宁和他的母亲》。我记得初次阅读后,对熊先生的佩服之心油然而生。读者可以从熊先生对几幅照片的描述中,看到熊先生作为艺术家与哲学家细腻而敏锐的洞察力。另一篇是李昕先生的《从杨振宁的几幅照片谈起》。李先生从历史的角度讲述杨先生的家国情怀。李先生的分析客观而中肯,足见其作为一名资深文化人与出版人的修养。

写此后记时,正值七一。今年是中国共产党成立100周年,电视上百年庆典节目中香港维多利亚港的风景,让杨先生和我想起过去十多年在香港的日子。我们最后一次在香港是2019年2月。杨先生现在身体还好,只是不宜再长途旅行,这对先生来说是件憾事。对先生来说,开车四处“探索”是闲暇时的一大乐趣。我们最快乐的回忆之一便是自己开车穿梭于香港的青山绿水之间。香港给人的印象通常是高楼林立,其实香港的绿化率很高,达到70%以上。

杨先生喜欢开车,在85岁时才把开车的任务移交于我,在此之前,是他负责开车。那时亲戚朋友常劝他不要开车,可他自己乐在其中。他在香港开车的确有过危险。香港车辆是靠左行驶,曾经两次他在左转弯时把车开到错误的一边,迎面的大巴司机急得指着我们大骂。幸好那时大巴那边是红灯,所有的车辆停止不动,不然后果不堪设想。

那时我们开着一辆十多年的老车。杨先生第一次带我翻越山林到沙头角时,上山走了一段路后汽车的空调便失灵了。香港的夏天非常闷热,开着车窗还是很难受,但是后来每每回想起来却觉得十分有趣。杨先生的秘书跟我们提过好几次:“换一辆吧。香港已经没有人开这么旧的车了!”后来,我们的确换了一辆新车,在前一辆车第十七个年头时。

杨先生没有因为自己不开车了而停下步伐。我刚拿到驾驶执照,杨先生就要我开车“上山下乡”。那时初生牛犊不怕虎,我拿驾照没有多久就开车上了太平山顶。通常汽车开到山顶广场就会停下来,那次杨先生建议开到山顶。继续往上走,路只有一个车道那么宽,路的一边是没有遮拦的陡峭山坡。遇到下山的车时,只能其中一方退到稍微宽敞的地方让行。这段路程对新手来说会感觉如履薄冰,可是已经走到一半,无法回头,只能硬着头皮往山上走。后来我问杨先生当时担不担心,他说一点都不担心。

又有一次,我们开车上大帽山。大帽山是香港最高的山,海拔900多米。开车上大帽山并不困难,只是当我把车停到山上停车的位置时,我把油门当成了刹车踩,汽车突然向前加速。车位前面两三米就是山崖,附近站着的几个人都惊叫起来。幸好我反应快,立即换踩刹车,逃过一场灾难。只是过后每每想起都心有余悸。杨先生却不当一回事,过一段时间他又提议上大帽山,被我坚定地拒绝了。杨先生笑话我道:“当初你和同学到内蒙古大森林背包徒步,我还以为你很有冒险精神,没想到你原来胆小如鼠!”不管他怎么软硬兼施,我再也没有上大帽山。

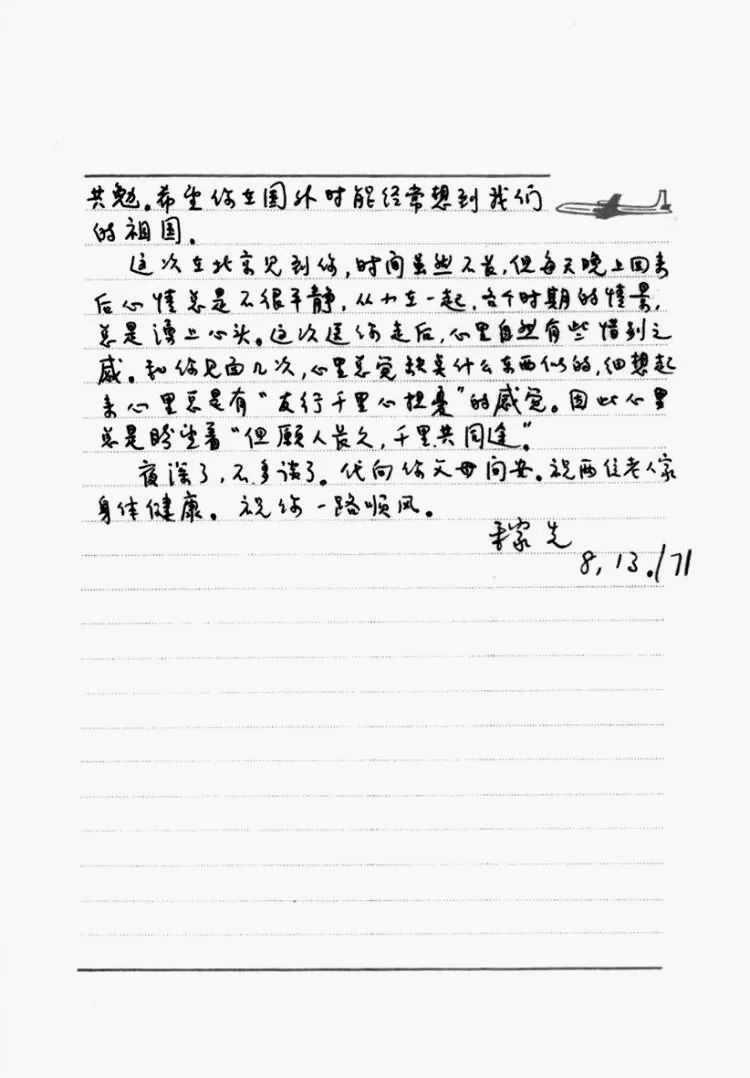

相比之下,开车下乡的记忆轻松明快很多。杨先生第一次请我吃饭是在西贡郊区海湾边上的一个港式餐厅。餐厅有一排圆桌沿着沙滩一字排开,沙滩窄而绵长,人与海是如此地近,可以闻到海水咸咸的味道。海湾里常有人练习风帆,再远一些有白色的游艇点点,再远一些有大大小小的岛屿。后来,这里成为我们最爱去的地方。十多年来,我们一有空便到这里,面朝大海,看尽了这个海湾的春夏秋冬和日月星辰。

香港西贡郊区海湾

我最喜欢的户外运动是划橡皮艇。我喜欢在这个海湾里划着橡皮艇到远处的小岛,沿途看脸盘大的水母,听深深的海水撞击岩石发出的深沉的咚咚之声,犹如钟鸣,让人紧张而兴奋。小岛上没有人烟,唯有白色的贝壳铺满地面。

杨先生只到过最近的一个小岛,去远处的岛屿我则不敢带他同行。那边的海水不如海湾里那般平静,手机也没有信号。有一次,他在岸上喝茶看报,我出海很久没有返回,手机又联系不上,急得他差点报警。

西贡海湾在香港新界的东部。我们也喜欢开车一直南下,到香港岛南面的石澳村看海。石澳的海边有座小山,上山沿途可见巨大的岩石,海面广袤无边,景致相当壮阔。回程我们通常会经过赤柱和浅水湾。有时在赤柱的大排档喝一杯冷饮,有时在浅水湾大酒店喝个英式下午茶。

另一个我们常去的地方是新界北边的鹿颈路。鹿颈路隔着海湾与深圳盐田区相望。鹿颈路沿岸有红树林,海湾的小岛上有成群的白鹭。运气好的时候,会看到白鹭翩翩起舞。看完白鹭,我们在村里的大排档吃走地鸡饭,老板总会拿出自己收藏的好茶请我们品尝。

杨先生总说,在香港不开车的话会错过太多的美好。的确,香港的自然环境得天独厚,就连沿途的自然风光也百看不厌。郊外的路径和设施通常非常便利,又丝毫没有破坏大自然的美感,一切人工干预恰到好处,不多不少。一路走来,总觉得十分舒畅。那些年,我们走遍了香港的山山水水。

现在,茶余饭后谈起那些时光,我们还总能体会到走在香港乡村路上的明朗与舒畅。事实上,不仅在香港,在世界很多地方,我们都曾开车走过。我们曾在黄石国家公园(Yellowstone National Park)和大提顿国家公园(Grand Teton National Park)开车走了四天,那时还是杨先生开车,我拿着一份地图当导航。我们合作完美,四天下来把两大公园走了个遍,一路顺畅。我们也试过自伯克利(Berkeley)开六个小时的车到太浩湖(LakeTahoe),那一次经历也是非常难忘。

那时太浩湖区已经连续下了一周的大雪,我说去太浩湖太危险了,可杨先生坚持要去。那天,杨先生开完会已是下午4点,我们租了一辆车,从伯克利出发前往太浩湖。一两个小时后,我们开始进入山区,雪又下了起来,越下越大。天也开始黑了,山里的路已经积了一周的厚厚的冰雪,而我,从没在大雪中开过车!杨先生提醒我:不要急转弯,不要紧刹车。我谨记这两点,在大雪中匀速前进,紧握着方向盘的手都握出汗来。更要命的是,我们租的车不是四轮驱动,而是一辆最最普通的小型轿车。我们怕湖区可能因下雪封路,就打开收音机收听路况,可是汽车无线电功能太差,或者是天气恶劣的缘故,声音极不清晰,只断断续续听到重复着的“Highway×××...dangerous”(×××公路……危险)。

直到路经特拉基小镇(Truckee),我们在快餐店问了一对从相反方向过来的夫妇,才知道前方的路没有封,可以继续前进。当我们抵达太浩湖边上的酒店时,已经是晚上10点钟。

第二天清晨,当我推开阳台的门时,便知道太浩湖以她最美丽的姿态回报了我们的一路惊险。湖水蓝得发绿,雪厚厚地覆盖着屋顶,堆成柔和的曲线,长长的冰柱从屋檐垂挂下来。我们走在湖边的路上,一脚踩下去,雪快及膝盖。四处静阒无人,只有时不时从松柏上掉下来的雪块发出啪啪的响声。

2010年杨振宁先生在太浩湖畔

那些年,我们还试过在夜里开车到火山附近,看喷发出来的熔岩流入海里。那些时光,都是源于杨先生喜欢四处探索的冒险精神。如果没有杨先生的坚持,我大概会少了很多有意思的经历和体验。

有些初次和我们见面的人问我是不是物理专业,是不是杨先生的学生,我有时这样回答:不是,他没有教我物理,他教我开车。

今年,杨先生99岁了,我们不能再像以前一样开着车到处走。写这篇后记,既是记录新版《晨曦集》,也是记录我们一起走过的一些日子。

2021年7月初于清华园