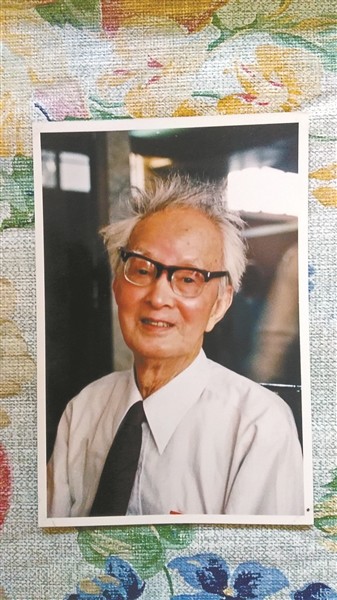

赵瑞蕻

周定一

西南联大高原文艺社部分成员合影

南湖诗社部分师生合影,(右四)赵瑞蕻,(右六)周贞一,(右七)周定一

1938年,西南联大中文系部分师生于云南蒙自合影,二排左三为周定一

11月10日,立冬三天,天空呈现大片的蓝。突然收到一条陌生微信:“我是周伯昆,我父亲是您父亲的好友周定一,请与我联系,谢谢!”

周定一,我敬仰的大名啊,他是父亲在西南联大的同学,我曾随穆旦研究者李方拜访过他,至今还记得简朴公寓窗外可以俯瞰二环路上的车流。当老人一听说我父母的名字,那样惊喜的眼神,很快拿出一张老照片,给我指哪个是我爸,哪个是他。我一直遗憾没能最后送他老人一程,这下好了,和他的孩子联系上了。“您好!很希望和周叔叔的孩子们认识,见过令尊一面,非常敬仰。”

刚过两小时,伯昆又来信,文字后送我一个破涕而笑的表情。随信还发来一张图片,是他床头边的小书架。书架上有周定一的文集,岳南著的三部《南渡北归》。书架右起第四本竟是《下一班火车几点开?》 “您竟有拙书,太意外荣幸了!”他说:“我是从你的大作《下一班火车几点开?》认识你的。我们的父辈有着相同的经历,成为挚友。我们是同辈人,我长你几岁,在同一个大时代里的我们,心历是相通的,因而看你的文章既熟悉又亲切,不时地翻阅一下,也勾起了我的记忆。从我的名字你就知道我生于昆明,是长子。我在北京读了小学、中学和大学。在辽宁锦州工作17年后,于1985年到加拿大,后来又到美国工作直到退休。现在我们老两口住在洛杉矶,大女儿一家在北京,小女儿一家在圣地亚哥。发一张与夫人的旅游照片,我们先熟悉一下,再聊!”

从这张背靠大海,身着红衬衣男士的脸型看,真有点像印象中的周老先生呢。我回信说:“谢谢伯昆兄告诉我这么多,让我感慨不已!我们真是失散的兄弟姐妹,西南联大让我们找回了家。我的经历你从拙书上已了解,起码2006年出版之前这段。这十几年我的生活发生了很大变化,应该说更丰富更繁忙了。虽然已70多岁,多种老年病缠身,但精神状态一直还行,这多亏有从小到大的爱好,更主要是明白了自己从哪来,应该担负怎样的责任。所以还得好好活下去,争取多做些事,尤其是传承联大精神,这方面需要我们这二代三代,坚持下去。再聊,明天我要去验车。问候嫂子和孩子们,祝全家安康幸福!”

一个周定一的长子,一个赵瑞蕻的次女,远隔东西两半球,在这个疫情肆虐世界的情况下,开始了网络交往沟通,一点点彼此熟悉。

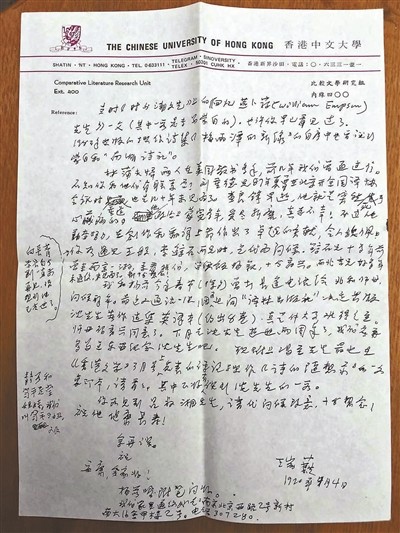

过了5天,15号这天我收到一张图片,是一个拆开的南京大学旧信封,熟悉的爸爸笔迹,收信人“周定一教授启”,地址是社会科学院语言研究所。伯昆特意注明:“我父亲的信件以及图书等,我们都捐给了重庆的一名收藏家。你父亲写给我父亲的这封信,也在他那里。写于1990年4月4日,邮戳记录的发信日期为1990年4月7日”。提到的重庆收藏家,我不由得想起,也在今年,纪录片《九零后》导演徐蓓曾来信告诉我,她在重庆一家旧书店里发现我爸的书和书信,我托她问问老板价格,如果可以我想买回来。没想到那老板托她转告叫我放心,说一定保管好。我想很可能周家后代捐出的这些信件,也收藏在这吧?

思绪飞速带回上个世纪90年代。1990年早春,忧国忧民的爸爸突然查出心脏病,我被妈妈的一张加急电报从连天的会上叫回了南京。正如爸爸信中所说,他住进江苏省人民医院,诊断为急性心肌梗塞。这是他第一次发作,他在信中感叹不已,也有些后怕,他不是不知道这病来势凶险,医嘱种种,他都知道,戒烟是其次,但他好激动的诗人性格是一大克星。什么事到他那,都会感慨,天马行空联想一番。发病9年后,也是在2月,他的生命终止在这同一疾病上了。

人的秉性真是难改,越老越难。1999年去世前这9年里,不甘寂寞的老爸一直在和时间赛跑。写回忆录,重翻《红与黑》……他的使命感,紧迫感,既是对生命意义的追寻,又在糟践着自己的生命,奋笔疾书,力求完美,以致达到油灯耗尽,殚精竭虑的地步!

这些年我一直在做爸爸的遗稿清理出版工作,从潮湿发霉环境里抢救出来的大批材料,在干燥的北京家里有了最好的安置条件。其中大量的信件装满一大抽屉,一包包他亲自捆扎的、上面还写着“最佳书信(保存)”“珍贵资料,妥为保存!”等字样。每每抚摸这些变黄破损的纸物都会心疼,泪水盈眶。

我家有写信传统,爸妈擅长写长信,父亲的信尤其有激情和学问,我笑他报喜不报忧,按现在说法可谓正能量。晚年他给我写得最多,所以我了解他惦记的人和事,早年在西南联大求学无疑是他一生最重要最怀念的岁月。

90年代,开始有了复印,父亲如获至宝,常光顾附近复印店。冥冥中感到时日不多的他,开始有意将自己要寄出的信先复印再寄出,因而给我留下了相当数量的书信笔迹。其中致联大师生的比重很大,有冯至、许渊冲、郑敏、杜运夑、巫宁坤、江瑞熙等。可惜从没见过他写给南湖诗社同仁周定一的信,时隔31年,今天这封信我居然能见到,实在幸哉!写到这,我还要感谢冯至女儿冯姚平曾将我爸写给她父亲的信复印件寄给我,她比我更早整理父辈的工作,给了我很大启发。

2018年我终于有机会到昆明出席西南联大80周年校庆,还结识了南湖诗社女诗人周贞一的女儿赵明和。我们相伴去了蒙自碧色寨,在蒙自海关文法专业课的展图上,见到了南湖诗社的合影照片,看到年轻的我的父母恰好站在一起,那种激动难以形容!

19日,我将萌发的念头写信对伯昆说:“伯昆兄好!想和您商量一件事,拟将家父写给令尊的信发表一下……我和你各写一篇,从我们各自的角度写写自己的父亲和南湖诗社、那一代人。您看如何?”伯昆很快回复:“好的,很愿意写点你所说的老一代人的故事。这两天我在圣地亚哥有些事,等回到洛杉矶就动手写点。你的书随身带着,看到16页,你提到我父亲曾给你一张南湖诗社成员的照片,并注明了人名。你能否将那注有人名的照片找出来发我,因为我都没见过,也许对我回忆会有帮助的,谢谢!”

23日,伯昆如期交稿。读罢深为感动和启发,我作为寄信者的女儿,写下此篇,正值感恩节,感谢天上的父亲赐予我生命和坚毅,以此纪念父亲106岁诞辰日。

2021年11月25日

赵瑞蕻致周定一信

定一兄:

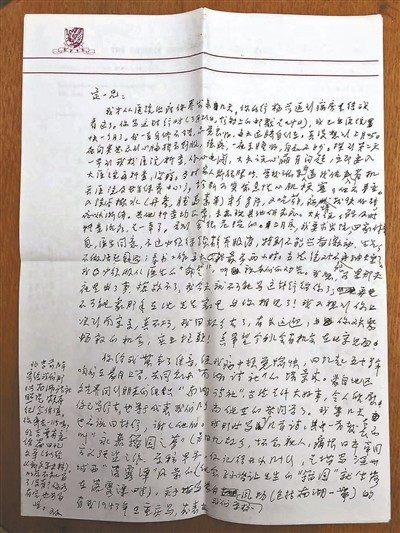

我才从医院治疗休养出来几天,你的信杨苡送到病房里给我看过了。你写这封信时(3月21日,信封上的邮戳是24日),我已在医院里快一个月了。我一直身体不错,感觉良好,每天还骑自行车。真没想到上月25日夜间突然感到心胸很不舒服,……诊断为突发急性心肌梗塞,但不严重。……我想如果那天夜里出了事,抢救不了,我今天就不可能写这封信给你了;再也不可能像那年在沈(编者注:沈从文)先生家里与你相见了!我又想到你上次到南京来,真不巧,我回故乡去了,有失远迎,与你欢聚畅叙的机会,实在抱歉!真希望今秋会有机会在北京见面。

你给我带来了佳音,使我病中顿觉愉快,回忆起五十多年咱们在蒙自上学,共同创办“南湖诗社”的情景来。蒙自地区文艺界同行朋友们组织“南湖诗社”,当然是件大好事,令人欣慰。你已写信去,也等于代表我们几个尚健在的老同学了。我等几天也应该回封信,谢谢他们。我那时写了几首诗。其中一首较长的叫“永嘉籀园之梦”是回忆故乡,怀念亲人,痛恨日本帝国主义强盗之作,原稿早失,仅记得开头几十行,是描写温州城西“落霞潭”风景的(纪念孙浩让先生的“籀园”就坐落在落霞潭畔)。关于描写蒙自我们学校风物(包括南湖一带)的,有我1943年在重庆写,发表在当时《时与潮文艺》上的《回忆燕卜荪(William Empson)先生》一文(其中一段是专写蒙自的)。也许你早已看过了。1983年出版的拙作诗集《梅雨潭的新绿》的自序中也曾说到蒙自和“南湖诗社”。

林蒲夫妇两人在美国教书多年,前几年我们曾通过信,不知你和他们有联系否?刘重德兄1987年夏曾在北京开全国译协会议时重逢,也是几十年未见面了。查良铮早逝,他就是突然死于心脏病。他政治上蒙冤多年,受尽折磨,真是不幸!不过,他勤奋努力,在创作和翻译上都做出了卓越的贡献,令人钦佩。向长青学长自分别一直未再见,没想到他也去世了。你如遇见王般、李鲸石两兄时,定代为问候。鲸石兄十多年前曾来南京一游,来看我们,留便饭畅叙,十分高兴。而兆吉兄好多年未通信,未见面了。都十分想念!

我和杨苡今年春节(除夕)曾打长途电话给兆吉和师母,问候新年。最近又通话一次,因为此间“译林出版社”决定出版沈先生著作选集英译本(约出8卷),真是件大事,难得之至。师母很高兴同意了。下月是沈先生逝世两周年了,我们应再多写点东西纪念沈先生吧。现附上冯至先生最近在《香港文学》3月号上发表的评论拙作《诗的随想录》的一文复印本,请看看。其中正好有谈到沈先生的一段。

你如见到吕叔湘先生,请代问候致意,十分想念!祝他健康长寿!

余再谈。

祝

安康,全家好!

瑞蕻

1990年4月4日

父亲周定一和他的诗社同学们

周伯昆(周定一之子)

我父亲周定一去世后,我们兄妹将他的全部书籍、手稿、信件等都捐赠给重庆一家兼有收藏性质的“喜马拉雅”书店的老板刘景活先生了。

前几日,刘先生将赵瑞蕻先生写给我父亲的一封信发给了我,我看完后就把这封信转发给了赵先生的女儿赵蘅。

这封写于1990年4月的信说到“南湖诗社”和当年赵先生与我父亲一起在诗社中的几位诗友,如查良铮(穆旦)、林蒲夫妇(林振述,陈三苏)、向长青、刘兆吉等。

南湖诗社的建立缘起于湘黔滇旅行团时期,创始人是刘兆吉和向长青。刘兆吉当时承担了在闻一多先生指导下搜集民间诗词的任务,两人常常一起写,一起讨论诗歌。向长青提出到达昆明后约一些爱好诗歌的同学组织诗社,出版诗刊。后在朱自清、闻一多等老师的支持和鼓励下,于1938年5月10日在蒙自成立南湖诗社。因文法学院坐落于南湖之滨,便定名为南湖诗社,社员主要有向长青、刘兆吉、刘重德、刘绶松、陈士林、陈三苏、李敬亭、周定一、林蒲、赵瑞蕻、穆旦等20余人。此后不久,蒙自文法学院迁到了昆明,南湖诗社也改称“高原文艺社”了。

“南湖诗社”的诗友们所写的部分诗,如今我们可以从《西南联大现代诗钞》一书中读到。

父亲生前很少向我提及“南湖诗社”,当年他在蒙自写的“南湖短歌”,还是我偶然从他的学生邵燕祥先生写的一本诗歌评论集《我的诗人词典》中读到的。写于1938年的“南湖短歌”全文如下:

我远来是为的这一园花。/你问我的家吗?/我的家在辽远的蓝天下。/我远来是为的这一湖水。/我走得有点累,/让我枕着湖水睡一睡。/让湖风吹散我的梦,/让落花堆满我的胸,/让梦里听一声故国的钟。/我梦里沿着湖堤走,/影子伴着湖堤柳,/向晚霞挥动我的手。/我梦见江南的三月天,/我梦见塞上的风如剪,/我梦见旅途听雨鸣。/我爱梦里的牛铃响。/隐隐地响过小城旁,/带走我梦里多少惆怅!/我爱远山的野火,/烧赤暮色里一湖波,/在暮声里我放声高歌。/我唱出远山的一段愁,/我唱出满天星斗,/我月下傍着小城走。/我在这小城里学着异乡话,/你问我的家吗?/我的家在辽远的蓝天下。

邵先生写道:这首诗那流畅的话语,跳荡的节奏,使我一下子体会到,当年大学生经过逃难式的长途跋涉,终于在大后方小城镇安顿下来那份愉快心情。

我虽然没有我父亲的那种经历,但读着诗仿佛身到蒙自,到达了与战地和被日寇占领了的沦陷区反差很大的平静小城,在南湖边既有几分陶醉,又撩起了难以排遣的对故乡的思念。我父亲写的这首诗即景生情,其实是心灵的表现,诗短而韵味悠长。“我爱远山的野火,烧赤暮色里一湖波”这一句尤其给我留下深刻印象。

赵瑞蕻先生信中提到的几位诗友中的向长青我比较熟悉,我叫他向伯伯,是我父亲北大的同学。上个世纪50年代,他和我母亲都曾在北京业余群众艺术馆工作。他瘦而高,成天香烟不离手,左手的手指熏黄了,一口湖南长沙话,高度近视。头发长得总是把左边的眼镜片遮住,仅存的几幅西南联大时期照片中的向伯伯也是这样的。他具体的工作不很清楚,大约是编辑或搞创作。每次我到艺术馆,都见他在图书馆内看书或写作,看我来了总是问上一句:“你父亲可好?”每每递给我一块糖,不知为何此时我总想起孔乙己。80年代某日,向伯伯夹着一个手稿本到我家里,他把本子交给父亲,说你先看看,能不能出版。他走后,我翻阅了一下本子,都是诗,年代从30年代到新中国成立初期,我想肯定有在“南湖诗社”写的一些诗。不过没几天,我父亲还没看完,不知为何向伯伯又把手稿本拿走了。现在查看《西南联大现代诗钞》,作为“南湖诗社”发起人之一的向伯伯,《诗钞》中却没有收录一首他的诗,遗憾!向伯伯1985年去世,不知道现在那手稿是否还在他的子女手中。

赵瑞蕻先生在信中还说起林振述、陈三苏夫妇,他们两人是我父亲西南联大期间的诗友,而且陈三苏还是我父亲的同班同学。

林振述笔名林蒲,当年是北大外语系的学生,虽然与我父亲同在一个学校,但彼此都不熟悉,是“一二·九运动”让他们相识并成为毕生好友的。

1935年他和我父亲都参加了“一二·九”和“一二·一六”运动的大游行。父亲说:那天,北大的游行队伍经西交民巷赶往宣武门,去迎接准备进城的清华队伍,打算会合后再游行到西城,要把卖国的“冀察政务委员会”闹个地覆天翻。可是,隔着城墙的两支队伍到宣武门,城门紧闭,两边都有军警把守。北大的同学派代表去与军警交涉,而他们无动于衷。

高大厚重的两扇城门并不是紧挨着地面的,留有不到一尺的空隙。这时门外清华的一位瘦弱的女同学趁军警不备,卧在地上以极快的速度从门下空隙滚身而入,站起来猛力去拔城门铁闩,向城外大喊:“冲呀!”几乎同时,北大的林振述同学也跑过去帮那位女同学一起拔门闩,但城门又被军警立刻闩好。清华的那位女同学和林振述被军警一阵痛打,并关押起来。群情激愤,学生们坚决要求释放被关押的同学,迫于压力,他们后来被释放,大家鼓掌高呼,欢迎他们归队。

林蒲和陈三苏夫妇后来虽然身在异国,但他们始终对祖国怀有眷恋之情。1972年他们组成全美保卫钓鱼岛访问团访问中国,得到周总理的亲切接见,并进行了长时间交谈。而那时,我父亲正在河南干校接受再教育,与他们未能相见。直到1994年林蒲夫妇回国省亲,在老同学任继愈家,阔别几十年才再次重聚。

小时候我喜欢看《西游记》《水浒传》还有《三国演义》,零花钱大多用于购买上面那三种作品改编的小人书或者单行本。父亲见我课后成天就是看这类书,有一天对我说:“有那么多可读的书,不要只看古代的这三种,目光要放开放远些才是。”

几天后,父亲为我买了两本书,其一是法布尔的《昆虫记》,另一本是屠格涅夫的《猎人笔记》。我好奇地接过书翻开看,父亲在一旁说:“《昆虫记》插图好,虽然说的是昆虫,但里面有大道理;《猎人笔记》文字优美、生动、朴实,仔细看,能看到一幅幅俄罗斯的风情画卷。”于是《昆虫记》和《猎人笔记》就成为我常常翻阅的两本书,越看越觉得父亲寥寥数语的评价非常精准。

父亲的友人中有一些是很有成就的文人,如诗人穆旦、杜运燮,作家沈从文、老舍、汪曾祺、邵燕祥等。父亲本人的文笔也相当不错,在中学时代写的作文就被叶圣陶编入《中学生范文》丛书中,年轻时也曾活跃于文坛,写过一些诗歌。后来因为种种缘由,走出文坛而全力投身于语言文字研究。他很少对子女谈及他的这些友人、他的作品。他说,平平常常、平平淡淡最好,不要当NAME-DROPPER(言谈中常以亲切、随意的口吻提到显要人物以拔高自己身份的人)。

父亲晚年也印了一张名片,正面有自己的姓名和电话,至于头衔,只印着:语言工作者。

2021年11月23日