作者介绍:张新颖 ,一九六七年生于山东,复旦大学中文系教授,教育部长江学者特聘教授。曾获得第四届华语文学传媒大奖·文学评论家奖、第一届当代中国文学批评家奖、第六届鲁迅文学奖、第十届国家图书馆文津图书奖等多种奖项。主要作品有:中国现代文学研究著作《二十世纪上半期中国文学的现代意识》《沈从文的前半生》《沈从文的后半生》《沈从文九讲》《沈从文与二十世纪中国》等;当代文学批评集《栖居与游牧之地》《双重见证》《无能文学的力量》《置身其中》《当代批评的文学方式》等;随笔集《迷恋记》《有情》《风吹小集》《读书这么好的事》等。

本文选自张新颖的《九个人》。这本小书写的是这么一些个人,除了沈从文,其他几位大致可以看作一代人——出生在一九一〇年代至二〇年代前几年之间,到三〇、四〇年代已经成长甚或成熟起来。他们不同于开创新文化的一代,也不同于之后的一代或几代。他们区别性的深刻特征,是新文化晨曦之际——这个短暂的历史时段非常重要——的儿女,带着这样的精神血脉和人格底色,去经历时代的动荡和变化,去经历各自曲折跌宕的人生。

这九个人的故事,自然交织进二十世纪中国的大故事;与此同时,却并未泯然其中,他们是那么一些难以抹平的个体,他们的故事不只属于大故事的动人篇章,更是独自成就的各个人的故事。

__________________________________________

一、“您问起她安葬的地方”

一九七二年十月二十七日,巴金致信穆旦:

良铮先生:

谢谢您的来信。我几次拿起笔想写回信,可是脑子里仿佛一团乱麻,不知道从哪里写起,现在还是如此。想来想去,我只能写上面写的那两个字:谢谢。我想说的许多话都包括在它们里面了。其他的我打算等到我的问题解决以后再写。死者在病中还几次谈到您,还想找两本书寄给您(《李白与杜甫》),后来书没有买到,又想您也许用不着,也就没有再提了。您问起她安葬的地方,我只能告诉您她的骨灰寄存处,那是龙华火葬场(漕溪路二一〇号)二楼六室八排四一七号四格。您将来过上海,去那里,可以见到她的骨灰盒。我本来要把骨灰盒放在家里,孩子们怕会影响大家的情绪,就存放在火葬场,三年后可以接回家来。至于一般的公墓,早已没有了。

再一次谢谢您。祝

好!

李尧棠 十月廿七日

萧珊女士

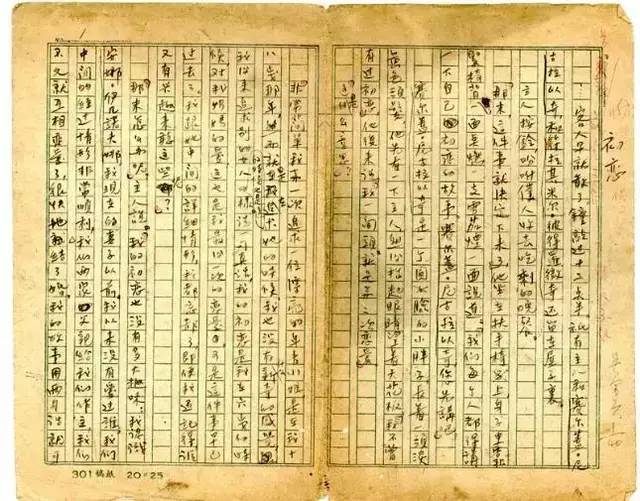

萧珊译屠格涅夫《初恋》手稿

这封信见《巴金全集》第二十四卷(人民文学出版社,一九九四年版,243页)。信中的死者,陈蕴珍,即萧珊。萧珊一九一八年出生于浙江鄞县,一九三六年因喜爱巴金小说而开始与巴金通信,从而相识。一九四四年与巴金在贵阳结婚。五十年代萧珊翻译出版了屠格涅夫的《阿西娅》、《初恋》、普希金的《别尔金小说集》等作品。一九七二年八月十三日因患癌症去世。

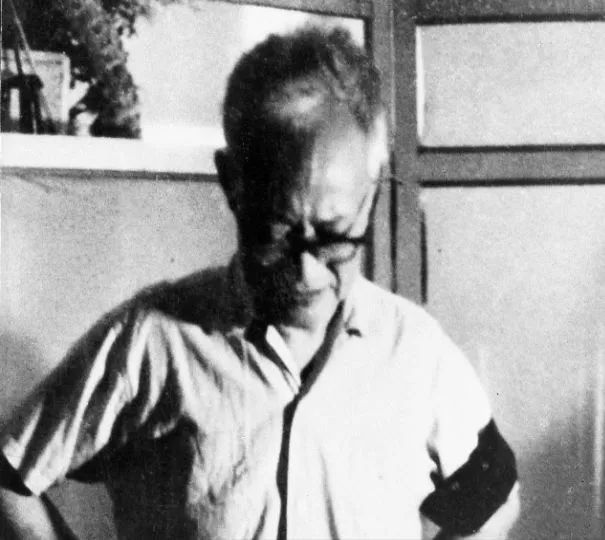

1972年8月巴金先生在上海龙华与萧珊告别

巴金从一九七〇年春节后在上海奉贤县五七干校劳动改造,萧珊病重时请假回家照料不被批准,直到萧珊住进中山医院,才得到“工宣队”头头允许,在妻子最后的将近二十天里看护陪伴。期间种种不堪,巴金在《怀念萧珊》里有痛切的叙述。

一九七二年二月,穆旦结束了在天津郊区大苏庄五七干校的劳改,回到南开大学图书馆继续接受监督劳动,每天比别人早上班半小时,“自愿”打扫厕所。

一九七一年底,穆旦和萧珊恢复了中断多年的联系。一九七二年七月十二日,萧珊已经是重病,还给穆旦写信,感慨万千:“我们真是分别得太久了。是啊,我的儿子已经有二十一岁了。少壮能几时!生老病死就是自然界的现象,对你我也不例外,所以你也不必抱怨时间。但是十七年真是一个大数字,我拿起笔,不知写些什么……”(陈伯良《穆旦传》,浙江人民出版社,二〇〇四年,112页)

穆旦,1935至1937北平清华大学期间

穆旦,摄于湘黔滇旅行之后,1938年5月1日。1938年4月28日西南联大步行团抵达云南昆明

巴金萧珊1937年摄于苏州青阳港

萧珊21岁,摄于昆明金殿,时在西南联大就读

二、“由于有人们的青春,便觉得充满生命和快乐”

一九三九年,萧珊考入已经迁至昆明的中山大学外文系,随后转入西南联大,先在外文系就读大约一年时间,后又改入历史系。这个时期的穆旦,已经是显示出卓越才华的联大学生诗人。一九四〇年,穆旦毕业后留在外文系作助教,一九四二年二月参加中国远征军,赴缅甸抗击日军。萧珊也在这一年暑假之后辍学离开昆明,到桂林文化生活出版社办事处协助巴金工作。

穆旦,1942年初至1943年10月间参加中国远征军入缅对日作战前摄于昆明

穆旦,1942年初至1943年10月间参加中国远征军入缅对日作战前摄于昆明

穆旦,1949年3月摄于泰国曼谷朱拉博功大学,时任曼谷联合国粮农组织译员

1946年初萧珊摄于重庆

萧珊女士

西南联大时期穆旦与萧珊初识和交往,此后的抗战岁月里各自颠沛流离,偶有短暂的聚会。因为萧珊,穆旦结识了巴金。一九四八年二月,穆旦的诗集《旗》,列入巴金主编的“文学丛刊”第九集,由上海文化生活出版社出版。

穆旦手迹

一九四八年三月,穆旦的女友周与良从上海起程赴芝加哥大学攻读生物学博士学位,穆旦送行。逗留上海的一段时间,霞飞坊(后来的淮海坊)五十九号,巴金和萧珊的家,成了穆旦度过许多愉快时光的地方。多年之后,一九七三年十月,穆旦给萧珊的朋友杨苡写信,回忆起当时的情景:

回想起在上海李家的生活,我在一九四八年有一季是座中常客,那时是多么热闹呵。靳以和蕴珍,经常是互相逗笑,那时屋中很不讲究,厨房是进口,又黑又烟熏,进到客室也是够旧的,可是由于有人们的青春,便觉得充满生命和快乐。汪曾祺,黄裳,王道乾,都到那里去。每天下午好像成了一个沙龙。我还记得巷口卖馄饨,卖到夜晚十二点;下午还有卖油炸臭豆腐,我就曾买上楼,大家一吃。那时的情景还历历在目,可是人呢?想起来不禁惆怅。现在如果黄裳再写出这样一篇文章来,那就更觉亲切了。”(《穆旦诗文集》第二卷,人民文学出版社,二〇〇六年,141页)

1949年冬,巴金夫妇与女儿小林摄于上海霞飞坊59号寓所

多年以后,黄裳悼念巴金,写出同样亲切的回忆:“女主人萧珊好客,五十九号简直成了一处沙龙。文艺界的朋友络绎不断,在他家可以遇到五湖四海不同流派、不同地域的作家,作为小字辈,我认识了不少前辈作家。所谓‘小字辈’,是指萧珊西南联大的一群同学,如穆旦、汪曾祺、刘北汜等。巴金工作忙,总躲在三楼卧室里译作,只在饭时才由萧珊叫他下来。我们当面都称他为‘李先生’或‘巴先生’,背后则叫他‘老巴’。‘小字辈’们有时请萧珊出去看电影,坐DD'S,靳以就说我们是萧珊的卫星。”(黄裳《伤逝——怀念巴金老人》,《珠还记幸》(修订本),三联书店,二〇〇六年,412页)

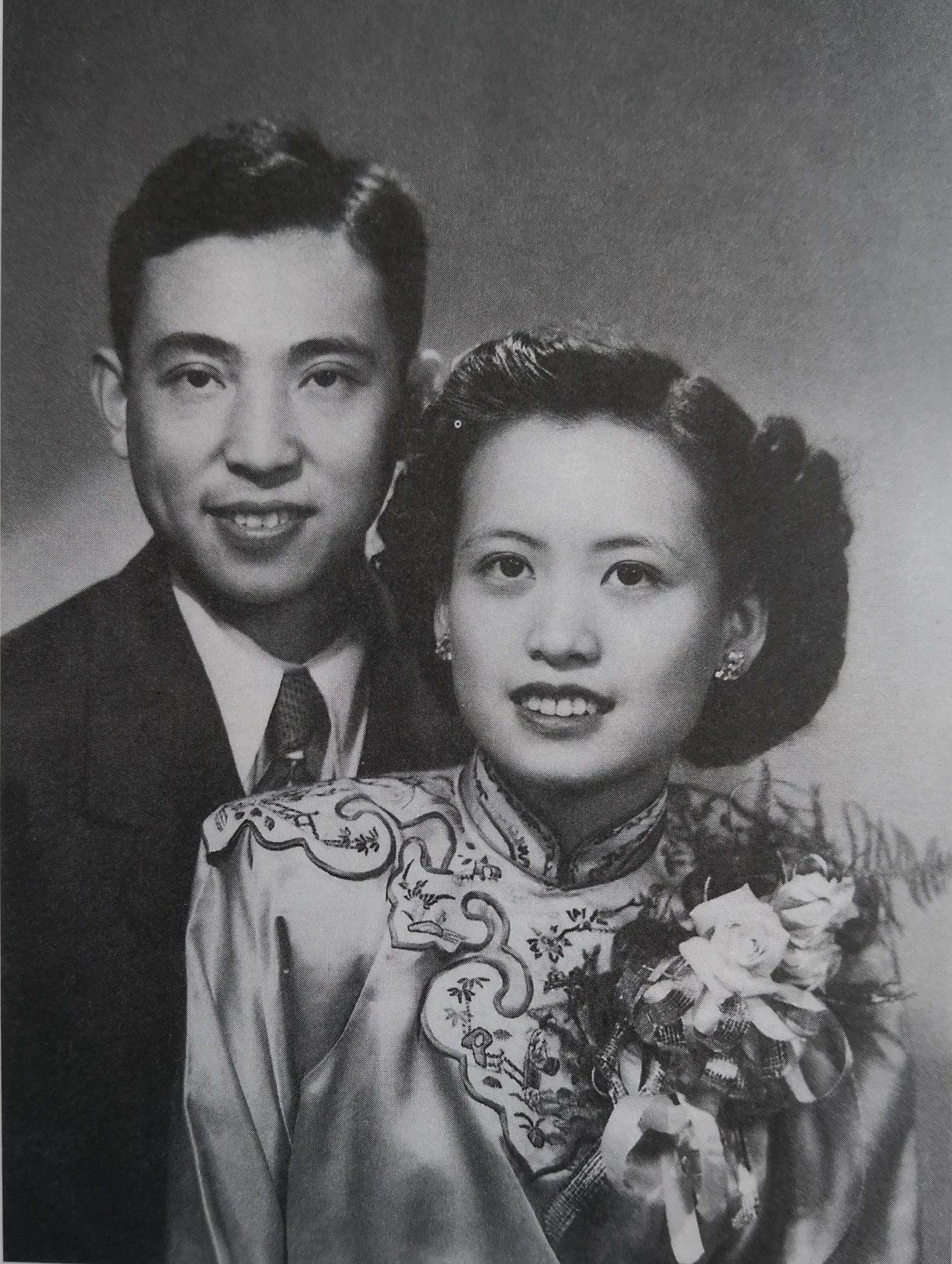

穆旦与周与良,1949年12月23日在美国佛罗里达州小城Jacksoonville结婚照

1952年2月底,周与良获芝加哥大学博士学位

穆旦,1952年与周与良周杲良在芝加哥大学校园里

穆旦夫妇1952年12月离开芝加哥回国,在火车站与送行的同学朋友合影

三、穆旦的翻译与平明出版社和萧珊:“我们有一种共感,心的互通”

穆旦与萧珊的交往,最重要的时期是二十世纪五十年代。

一九五三年初,穆旦、周与良夫妇从美国学成归来,途经上海,巴金、萧珊在国际饭店宴请他们。巴金自一九四九年九月辞去文化生活出版社的社务后,又于十二月主持了一个小型的出版社,平明出版社,以出版世界文学的翻译作品为主,尤其是俄罗斯和苏联文学。巴金自己翻译的屠格涅夫、高尔基等人的作品,很快就由平明社出版了多种。

穆旦在芝加哥大学期间苦读俄语和俄罗斯文学,正准备翻译俄罗斯及苏联文学,与平明出版社的倾向不谋而合,自然受到了巴金、萧珊的热情鼓励。

穆旦翻译的黄金时代,迅速来临了。

1951年巴金一家摄于上海复兴公园

一九五三年十二月,《文学概论》、《怎样分析文学作品》出版;随后又在一九五四年二月出版了《文学发展过程》,一九五五年六月出版了《文学原理》。这四种文艺理论著作是苏联季摩菲耶夫所著《文学原理》的四部。

一九五四年四月,普希金的《波尔塔瓦》、《青铜骑士》、《高加索的俘虏》出版;十月,《欧根·奥涅金》出版;十二月,《普希金抒情诗集》出版;一九五五年十一月,《加甫利颂》出版。诗人穆旦销声匿迹了,隐形之后化身为诗歌翻译家查良铮;诗歌翻译家查良铮,最初出现的时候,带来的是流传广泛的普希金诗歌。

以上这些文艺理论著作和普希金作品,都是由平明出版社出版的。一九五五年十一月平明出版社还出版了穆旦翻译的《拜伦抒情诗选》,署名梁真。后来私营归并公营,成立上海新文艺出版社,又由上海新文艺出版社一九五七年出版了穆旦翻译的《波尔塔瓦》、《欧根·奥涅金》、《普希金抒情诗集》、《普希金抒情诗二集》、《拜伦抒情诗选》,一九五八年出版了《高加索的俘虏》、《加甫利颂》以及《别林斯基论文学》。

那么,在穆旦的翻译活动和翻译作品的出版过程中,萧珊起到了什么作用?

首先要看看萧珊为平明这个小型的出版社所做的工作。事实上,萧珊是平明的义务编辑;而从萧珊和巴金这一时期的通信里,我们可以看到具体的情形。譬如一九五三年九月八日的这一封(《家书——巴金萧珊书信集》,浙江文艺出版社,一九九四年,133页),这个时候巴金第二次入朝鲜访问,萧珊告诉他:

我已开始为“平明”拉稿,王佐良有信来,他有意搞一点古典作品,我叫他先译狄更司的Martin Chuzzlewit,姜桂侬也愿意为平明搞一点古典作品,杨周翰、王还夫妇有意Swift,我就叫他们搞Gulliver’s Travels, Tale of a Tub两书,你看如何?只是他们都很忙,都得明年交书了。他们说平明可以出“题目”,来些整套什么,但出题目主要得有人,光出题目,没有人来完成也是徒然,所以我还是让他们自己出题目。你的意思如何?我把平明的出版方针给他们谈过一下。我也叫王佐良拉稿了。

……

关于“平明”,你有什么计划,也请告诉我。

萧珊向西南联大出身的王佐良、杨周翰等拉稿,再自然不过了;而王佐良、杨周翰又都是穆旦西南联大外文系的同学。对穆旦,萧珊就不仅仅是“拉稿”这样的关系了。

为了给穆旦翻译的作品配图,萧珊写信问巴金:“我们普希金的好本子有没有?查良铮已译好一部,但没有插图。你能告诉我,我们的放在哪个书架吗?”(《家书》,137页)远在朝鲜的巴金仔细地回复说:“普希金集插图本放在留声机改装的书柜内,盖子底下。”(《家书》,143页)为了保证翻译质量,萧珊还特意请卞之琳看稿,“我请他把查译的《波尔塔瓦》看了一遍,他觉得比得过一般译诗,那末就够了,我想再寄回去给查改一下。”(《家书》,140页)

现在仅存两封穆旦致萧珊信,其中有翻译的讨论。穆旦信里说:

译诗,我或许把握多一点,但能否合乎理想,很难说。我的意思是:自己译完后,再重改抄一遍,然后拿给你先看,不行再交给我改。我对于诗的翻译,有些“偏执”,不愿编辑先生们加以修改。自然,我自己先得郑重其事:这一点我也已意会到。如果我不在这方面“显出本事”,那就完了。你说对我要“苛求”,正可以加重我原有的感觉。我在上信中已和你讨论译什么的问题。我有意把未来一本诗(十月底可以交稿,因为已有一部分早译好的)叫做《波尔塔瓦及其他》,包括《波尔塔瓦》、《青铜骑士》,和其他一两首后期作品,第二本叫做《高加索的囚徒》(也包含别的一些同时期的长诗在内),如果这样,便不先译《高加索的囚徒》这一首。你看怎样?如果名叫《普希金长诗集》分一,二两册,甚至三册四册(这名字单调些),那似乎要分年代顺序才合适,目前则不易办到。

这是一九五三的一封信(《穆旦诗文集》第二卷,130页),穆旦着手翻译普希金之初,从工作方式到翻译计划,都在与萧珊商量。

但更重要的,是两个老朋友的“共感,心的互通”。这既在译书和出版这样的事业之内,又在这之外,也可以说超乎其上。对于那个时期的穆旦来说,这种“共感,心的互通”的重要性,无论怎么估计都是不过分的。上引那封信的开头,穆旦这样写:

使我感动的是,你居然发牢骚说我的信太冷淡平淡了。可见我们很不错。你应该责备我。我为什么这么无味呢?我自己也在问自己。可是,我的好朋友,你知道不知道,现在唯一和我通信的人,在这世界上,只有你一个人。这样,你还觉得我太差吗?我觉得我们有一种共感,心的互通。有些过去的朋友,好像在这条线上切断了。我们虽然表面上这条线也在若有若无,但是你别在意,在心里我却是觉到互通的。尤其是在我感到外界整个很寂寞的时候,但也许是因为我太受到寂寞,于是连对“朋友”,也竟仿佛那么枯索无味。也许是年纪大了,你的上一封信我看了自然心中有些感觉,但不说出也竟然可以,这自然不像年青人。你这么伤心一下,我觉得——请原谅我这么说——很高兴,因为这证明一些东西。现在我也让你知道,你是我心中最好的朋友。(同上,129—130页)

这样的老朋友,自然可以无话不谈。一九五四年的一封信里,穆旦就情绪十分低落地发牢骚道:

我这几天气闷是由于同学乱提意见,开会又要检讨个人主义,一礼拜要开三、四个下午的会。每到学期之末,反倒是特别难受的时候。过得很没有意思,心在想:人生如此,快快结束算了。(同上,132页)

同信谈到平明出版社的前途,以及连在一起的自己的译书的前景,心情更是黯然:

你提到平明要归并到公营里去,也很出我的意外,因为我想也许可以经过公私合营的阶段,这自然不是一件很愉快的事,对你,对我。至少由于你的力量,我得到了不少的帮助和便利,一变为公营,这些就要全没有了,令人惋惜。对于巴先生和你来说,多少可以作为自己事业的依据是不是?但这既然是大势所趋,也只好任由它去了。…

…

关于《奥涅金》,有你和巴先生在为力,我心中又感谢,又不安。还是让事情自己走它的吧,如果非人力所可挽救,我是不会有什么抱怨的。希望你也抱着这种态度:不必希望太高,免得失望太多。(同上,132页)

下面的事,可能是穆旦不知道的。

一九五五年春天,杨苡从南京到上海来,靳以特意约她到家里谈话,除了说到胡风分子,又提到杨苡和萧珊共同的朋友和同学,谆谆嘱咐杨苡并让杨苡转告萧珊,以后注意点儿。杨苡和萧珊彻夜长谈,却引起争辩,“特别是为了一个我们共同的好友,一个绝顶聪明、勤奋用功的才从美国回来诚心诚意想为祖国做点贡献的诗人”,杨苡劝萧珊不要忙着为他出书,萧珊拒绝了。天快亮时两个人不欢而散。这还没完,送走杨苡后,萧珊立即去找靳以,指责他的多虑。(杨苡《淮海路淮海坊五十九号》,《文汇读书周报》二〇〇二年三月一日)

萧珊要不要为穆旦出书的问题,不久也就不再是问题。首先是平明没有了,自一九五六年起,穆旦译著就分散到其他出版社,他信里提到的萧珊“和巴先生在为力”的《欧根·奥涅金》,重新翻译的,一九五六年由上海文化生活出版社出版;与袁可嘉等人合译的《布莱克诗选》,一九五七年由人民文学出版社出版;一九五八年,他翻译的《济慈诗选》、雪莱诗集《云雀》、《雪莱抒情诗选》由人民文学出版社出版。再接下来,不论是哪里都不可能出穆旦的译著了:一九五八年十二月,穆旦成为南开大学“反右”运动放出的“一颗卫星”,法院到校宣布查良铮是“历史反革命”,到学校图书馆实施监督劳动。

1962年,巴金一家在寓所

四、“终于使自己变成一个谜”

一九七二年十一月二十七日,穆旦致信杨苡:

去年年底,我曾向陈蕴珍写去第一封信,不料通信半年,以她的去世而告终……蕴珍是我们的朋友,她是一个心地很好的人,她的去世给我留下不可弥补的损失。我想这种损失,对你说说,你是可以理解的。究竟每个人的终生好友是不多的,死一个,便少一个,终于使自己变成一个谜,没有人能了解你。我感到少了这样一个友人,便是死了自己一部分(拜伦语);而且也少了许多生之乐趣,因为人活着总有许多新鲜感觉愿意向知己谈一谈,没有这种可谈之人,即生趣自然也减速。(《穆旦诗文集》第二卷,139页)

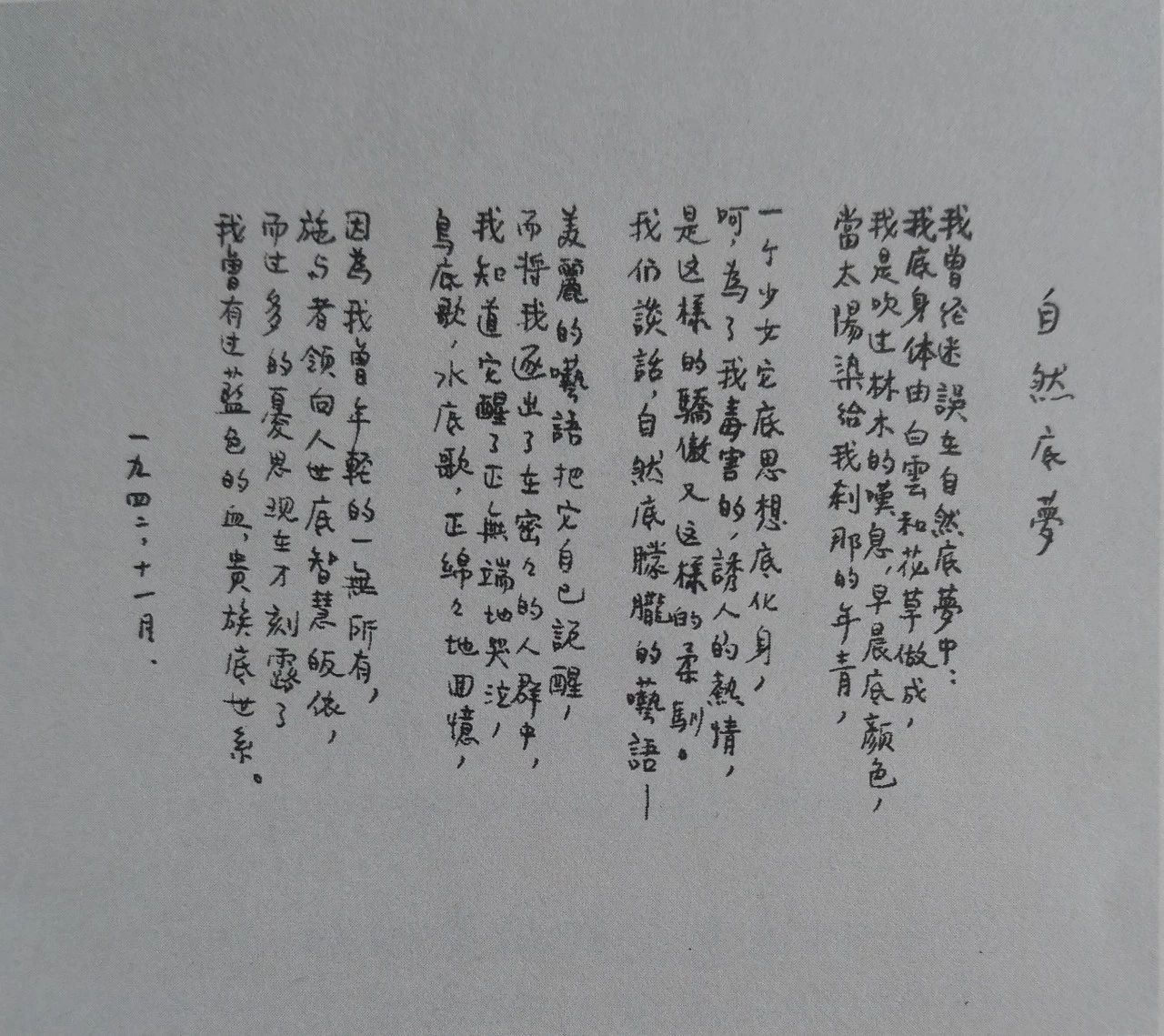

一九五四年萧珊买过一部《拜伦全集》,她曾经在给巴金的信里还专门提过这本书,版本很好,有T.Moor等人的注解。她后来把这本书送给了穆旦。六十年代初,穆旦在极端恶劣的条件下开始偷偷翻译拜伦的《唐璜》,到一九六五年译完这部巨著。文革被抄家,这部译稿万幸没有被发现扔进火里。萧珊去世,穆旦为纪念亡友,埋头补译丢失的《唐璜》章节和注释,修改旧译。到一九七三年,《唐璜》全部整理、修改、注释完成,寄往人民文学出版社。一九八〇年,译者去世三年之后,这部译著终于出版。

穆旦去世的前一年,一九七六年六月,写了一首题为《友谊》的诗。他告诉同学和诗友杜运燮,诗的第二部分,“着重想到陈蕴珍”:

你永远关闭了,不管多珍贵的记忆

曾经留在你栩栩生动的册页中,

也不管生活这支笔正在写下去,

还有多少思想和感情突然被冰冻;

永远关闭了,我再也无法跨进一步

到这冰冷的石门后漫步和休憩,

去寻觅你温煦的阳光,会心的微笑,

不管我曾多年沟通这一片田园;

呵,永远关闭了,叹息也不能打开它,

我的心灵投资的银行已经关闭,

留下贫穷的我,面对严厉的岁月,

独自回顾那已丧失的财富和自己。

五、巴先生与穆旦译稿

一九七六年夏天,唐山大地震爆发,天津也受灾严重。巴金致信穆旦,同时也给穆旦的友人杜运燮等去信,打听穆旦的情况。“我等着平安的消息。倘使方便,请写几句话来,让我放心。”(《巴金全集》第二十四卷,245页)

穆旦回信告诉巴金地震情况,他们在屋前搭了棚,晚间睡在棚内;又告诉巴金自己一月份骑车摔伤了右腿的股骨颈以至骨折,需用拐杖支撑才能走路。巴金回信,关心他的伤腿和翻译:

得信以前我一直不知道您摔伤的事。前几天杜运燮来信说您告诉他,您的腿要动大手术,而且手术后还得静养半年。我倒没有想到这样严重。希望您安心治病吧。运燮同志来信还说您已经做完了旧译普希金抒情诗五〇〇首的修改工作,这倒是一件可喜的事,“四人帮”垮台之后,普希金的诗有出版的希望了。我是这样相信的。(同上,246页)

十一月二十八日,穆旦回复巴金谈伤腿和翻译:

我的腿是股骨颈骨折,开始是嵌插在一起,生长好,就不必动手术,可惜我耽误了,没有按照规定养,前一个多月照X 光,看到又裂一缝,因为这一裂纹,便不能用力,所以现在用拐支撑走路,必须进医院开刀,钉钉子进去。现在又因地震不断,医院不收,必须等地不震才行,今冬明春是天津地震期,过了这个时期,也许可以住院。如果那时还不行,我想移地治疗,也考虑去上海,那时再说了。现在不是卧床,而是在室内外和院内活动,只是变成用双拐的瘸子。

在腿折后,我因有大量空闲,把旧译普希金抒情诗加以修改整理,共弄出五百首,似较以前好一些,也去了些错,韵律更工整些,若是有希望出版,还想再修改其他长诗。经您这样一鼓励,我的劲头也增加了。因为普希金的诗我特别有感情,英国诗念了那么多,不如普希金迷人,越读越有味,虽然是明白易懂的几句话。还有普希金的传记,我也想译一本厚厚的。(《穆旦诗文集》第二卷,137页)

转过年,一九七七年二月二十六日,准备伤腿手术的穆旦,突发心脏病去世。

巴金从巫宁坤信里得知消息,他回信说:“您告诉我良铮逝世的消息,我觉得突然,也很难过。我只想到他的腿伤,听说他打算今年春天来上海,还以为不久可以见到他。蕴珍去世的时候,他还来信安慰我。我常常想将来见到他,要向他倾吐感激之情。没有想到连这样的机会也没有。” (《巴金全集》第二十二卷,人民文学出版社,一九九三年,473页)

不久,巴金又致信巫宁坤,关心穆旦译稿:“关于良铮译稿的事,我托人去问过北京的朋友,据说出版社可能接受,但出版期当在两三年后。我已对良铮在上海的友人讲过了。也介绍杜运燮同志去信打听过。今后我如有机会去北京,我一定到出版社去催问。目前没有别的办法。”(同上,474页)

在此期间巴金致信杜运燮,谈穆旦译稿事:“他去年来信中讲起他这几年重译和校改了普希金、拜伦、雪莱的许多诗作,我知道他译诗是花了不少功夫的,我也希望它们能早日出版。我还相信将来这些译稿都会出版的,但是目前究竟怎样决定,我一时也打听不出来,不知道人文社管这一部分工作的人是谁,我也想找徐成时去问问。你说今年暑假打算去天津,帮助与良同志整理良铮的遗作,这是很好的事情。你说不认识出版界的人,我建议你必要时去信问问徐成时同志(他仍在新华社),他有朋友在人文社,我知道你过去和徐较熟。”(同上,468—469页)

关心穆旦译稿出版的巴金,他自己的问题“还没有彻底解决,只是有人来谈过,可以说是在动了。”(同上,469页)

二〇〇七年十二月三十一日 复旦光华楼

【图片出自《萧珊文存》等书,版权归属原著】