1932年出生的毛裕贵,于1954年从清华大学电机系毕业后,就被分配到电力部北京技术改进局工作。

1958年,他响应建设祖国大西北的号召,调任西安高压电器研究所。1961年,作为技术骨干支援陕西省榆林市神木县机械厂,1966年任定边县机械厂基层电工。

1975年起的十年内,毛裕贵主持了定边县砖井、安边、白泥井、城关等四座变电站的建设,从根本上改变了定边县生产生活面貌。

1984年,毛裕贵任定边县电力局副局长,1988年被能源部西北电管局评为高级工程师,成为榆林电力系统的首名高级工程师。

2021年,定边县授予毛裕贵“最美定边人·杰出人才奖”。

“能来清华念书,以前连想都不敢想”

毛裕贵成长于上海黄浦江边一个平凡人家,3岁时父亲因操劳过度患病去世,母亲独自一人抚养六个兄弟姐妹,她寄希望子女用功读书,将来可以改变家庭和个人的命运。毛裕贵从小学习刻苦,记忆力也特别好,从上海格致中学毕业后,他于1951年考取北方交通大学,从此一人北上求学。1952年国家院系调整,毛裕贵被统一调整至清华大学电机系。

初到清华,一切都很新奇。“学校那么大,房子那么漂亮,能来清华念书,以前连想都不敢想。”毛裕贵回忆,他住的地方叫做“静斋”,是一个四层楼的学生宿舍。“窗上装有纱窗,墙上布满常青藤,非常幽静,令人感到幸福”——这栋建筑仿佛成为他学生时代一切美好的象征。身处葱葱郁郁的清华园,毛裕贵的想法却非常简单:“一个穷学生到了清华,懵懵懂懂,就希望能学好本事,将来分配一个好工作,把家庭和母亲照顾好,为国家好好工作,自己就心满意足了。”

毛裕贵每天早上七点开始上课,上到中午一点才午间休息,下午三点到五点则是体育锻炼时间。谈到清华的体育传统,毛裕贵特别提到:“当时的教务长钱伟长先生每天都会跟我们一起在体育场跑步锻炼。一年365天,天天不落。”每天下午的体育锻炼结束后可以洗个澡,六点准时吃晚饭,饭后有一点自由活动时间,毛裕贵喜欢听听音乐。晚上七点以后,他又拿着书和讲义,到图书馆自习。日复一日的忙碌,让他无暇探索美丽的清华园:“印象中的清华是什么样子的?我到现在也说不出来。我每天都从写有‘清华园’三个字的校门进进出出,也不知道它叫大校门还是二校门。另外的校门在哪里,我更不知道了,只记得每次参加国庆游行是从清华大学西门出去,坐火车到西直门,再从西直门到天安门。”只有到了周末,文工团和民族学院的学生来清华演出,才让毛裕贵在埋头功课之余,感受到几分校园生活的悠闲气息。

毛裕贵深知要珍惜在清华学习的每一天。“我们来到清华,有点像是突击学习。清华也下了大功夫,派了最好的教授,以最短的时间,给我们讲授专业知识。”很多教授给毛裕贵留下深刻的印象,如讲授“电工基础”的钟士模教授、讲授“高压工程”的杨津基教授、讲授“输电工程”的黄眉教授。“尤其是钟教授,胖胖的,讲课讲得可好了!我们特别喜欢听他的课。”毛裕贵回忆,那个年代学校采用苏联式教学方法,而现有的参考书都是英美的,因此教授们都自己编写讲义,上课时教授们在黑板上写,学生们就在底下做笔记。“在清华两年,我收获匪浅,学的专业知识比一般大学四年学的还要多。毕业后在工作岗位上能够学有所用,做出一些成绩,跟我在清华打下的扎实基础有很大的关系。”

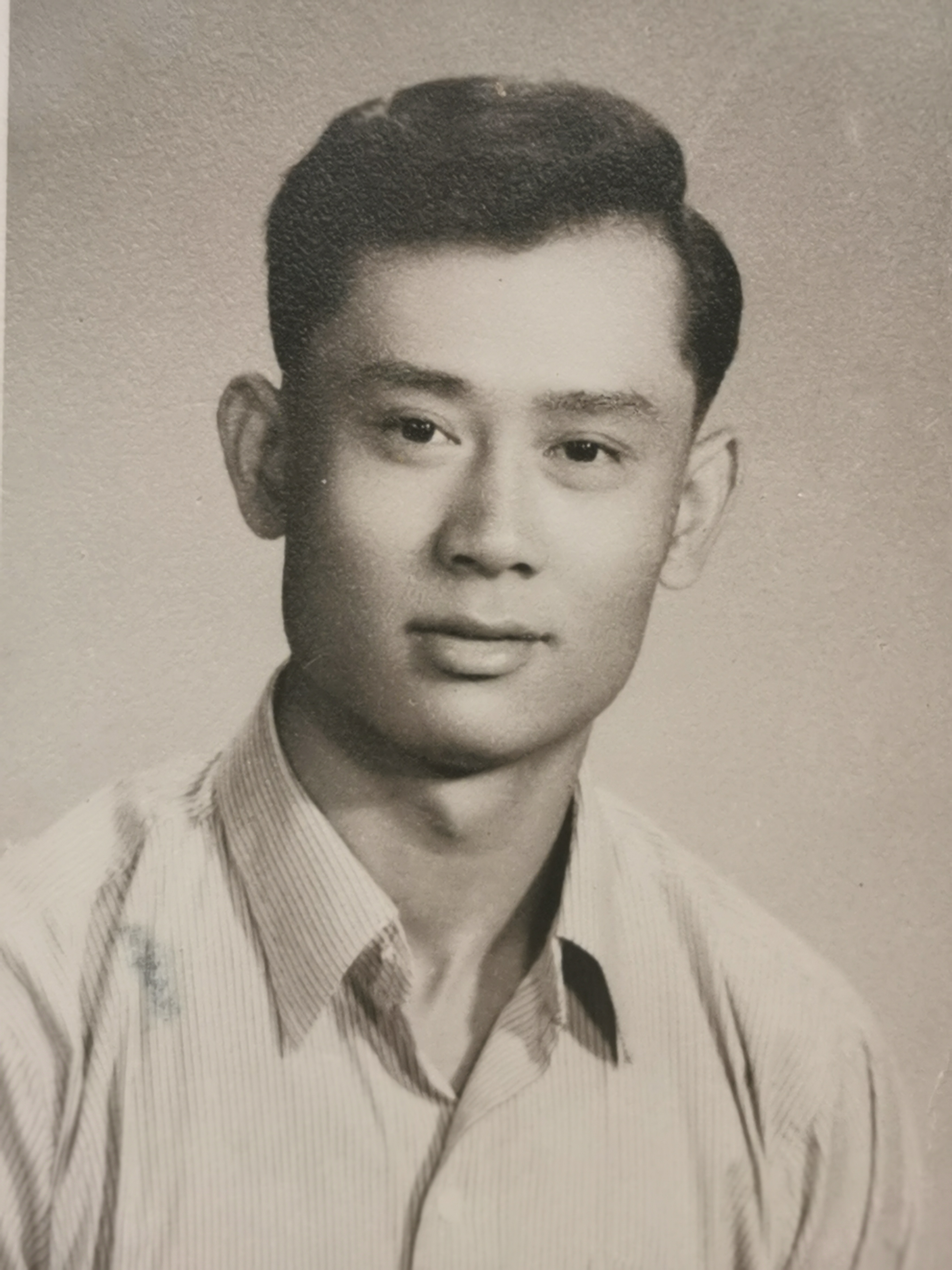

年轻时的毛裕贵

1954年,毛裕贵从清华毕业,同学们都服从国家分配,天南海北,各奔东西。“当时成绩考核采用5分制,毕业时我每门功课都是5分,所以我是以最优秀的成绩毕业的。”成绩优异的毛裕贵被分配留京,进入电力部刚刚成立的技术改进局从事科研工作。1956年,毛裕贵作为组长承担了“铝线代替铜线作为导体广泛应用于电力工业”的重大战略项目。在他的带领下,科研组很快有了突破性进展。

“扎根定边 ,我们总算是活过来了”

20世纪五、六十年代,“建设祖国大西北”的口号点燃了一代年轻人的梦想。1958年,毛裕贵响应国家号召准备动身前往兰州时,一位从苏联留学回来的专家建议他去西安,西安高压电器研究所配备了一套科研设备,在那里可以从事高压电研究。与此同时,与毛裕贵从小一起长大、青梅竹马的女友也响应国家号召,从上海来到大西北,被分配在西安户县一家热电厂。于是,这对恋人在西安相见,很快就结婚了。

1961年,西安高压电器研究所与陕西省神木县机械厂挂钩合作,对方希望支援一批技术力量,毛裕贵应援来到了神木县。在神木县,他却因为在“四清运动”中说错了话,被认为思想表现不好,调到了更加偏远的定边县。(1978年组织上为毛裕贵平反,并落实了政策。)

1966年,毛裕贵来到定边机械厂报到,成为了一名基层电工,一干就是十年。当时厂里仅有一台45马力的手摇柴油发电机,白天作为生产动力带车床,晚上则向县里输电,因为发电机本身容量很小,仅能支持几百户人家用电四个小时,每户人家只能点一个15瓦的灯泡。“在当时的定边,老百姓把一种叫麻子的植物炸成油,家家户户点麻油灯,黑烟把房间都熏黑了。如果想用电灯必须写申请,哪户人家能点上一只电灯,则是非常了不起的事情。”

毛裕贵夫妻本是上海的街坊邻居,从小在热闹的南京路长大,一起看过电影《霓虹灯下的哨兵》,从满是霓虹灯的大上海来到还没通电的小县城,生活上遇到的困难大到难以想象。首要问题是生火做饭。“当地老百姓做饭生火烧的都是羊粪。我们看着当地人一手拉风箱,一手抓一把羊粪往火炉里丢,就跟耍魔术、变戏法一样。我们必须学会这样做饭,否则就要饿肚子。”除了吃饭,用水也成了难题。那时定边没有自来水,全县用水靠两口大井,妻子力气小,常要靠邻居的帮助才能打上水来。当地井水特别寒,含氟量又高,本地人一般都把水烧热了再用,但妻子并不知道这些生活常识,直接用井水做饭、洗衣服,结果常年受寒,落下了病根,如今得了严重的风湿病,脚站不起来,手也伸不开,骨节严重变形,只能卧床修养。“我每天吃住在工地上,家里全靠老婆一人,在这样艰难的生活环境下,拖着娃娃,还要上班。但老婆非常支持我的工作,从来没有抱怨,没有拖我的后腿,我现在回想起来还要淌眼泪的,”说到此处,毛裕贵有些哽咽,“幸运的是,我们总算是活过来了。”

“十年时间,终于建成四个变电站”

1975年,宁夏青铜峡水电站计划往马家滩架设一条110千伏的高压线路,定边县政府争取到了架设一条支线到定边的机会。为此,县里专门成立了“马—定110千伏输电工程领导小组”。定边缺乏专业人才,县领导听说毛裕贵是学电机的,把他从定边机械厂调到工作小组负责技术工作。就这样,毛裕贵走上了“拓荒”定边电力事业的道路。

从马家滩到定边要经过一片盐湖,而盐碱地区对输电线路具有严重的腐蚀性。为了协助研究防腐工程,已经四十多岁的毛裕贵每天都要和另外一位知识青年骑着自行车,在线路上一节杆子、一节杆子地采集土样,把土样送到西安化验其中的盐碱成分。“勘查线路常在荒滩野地,不仅车辆无法行驶,有时连自行车都骑不了,我们只好推着自行车走。有时候推也推不了,我们就把自行车扛在肩上,一路寻找杆位。”毛裕贵每天带着干粮,骑行几十里路,晚上回到家,“腿都不是自己的了”,要靠妻子帮忙扶着才能慢慢下来。

毛裕贵在变电站建设工地

1976年,县里开始动工建设变电站。“我学的是发电,但盖变电站是建筑土木的事情。‘200号混凝土’‘75号砂浆’这些专业名字我不了解,砂子、石灰、水的比例是什么我也不清楚,更不要说一些混凝土结构里的钢筋结构排布,我完全是外行。但县里连一个懂技术的合格施工队员都找不到,全指望我一个大学生。我不干,工程就启动不了,定边20万百姓就一直用不上电。”为了定边的电力事业,毛裕贵只能硬着头皮边学边干,白天在工地上指导工人对变电站进行安装、调试,晚上翻阅工程建设资料。“我一天天在工地脚手架爬上爬下,啥都干,硬把工程撑起来。用了十年时间,终于建成了四个变电站。”

十年里,毛裕贵很少回家,多是在工地度过的,睡过野地,睡过麦草,也睡过帐篷。有一天下大雨,他本打算去附近的老乡家里吃饭,无奈雨天路滑根本就站不住脚,他只好躲在漏雨的帐篷里饿了整整一天肚子。“人淋湿了不要紧,关键是那些图纸和资料,如果弄湿了,我的活就干不成了。幸好身边还有一件雨衣,我赶紧用雨衣把那些资料包起来。晴天一身土,雨天一身泥,我就是这样干了十年。”

“定边的黄土地就是我的第二故乡”

定边县电力局第一届领导班子,右一为时任副局长毛裕贵

随着扎根定边年岁渐长,毛裕贵对这片土地也有了深厚的感情。“定边人非常朴实,你对他们好,他们对你更好。过去定边一年用电量不到1万度电,四个变电站修好后,装机容量达到4万千伏安,一年用电量高达几百万度电。我为定边做了贡献,定边人也对我非常尊敬。我们开着车把砖井变电站1.6万千伏安主变压器从西安拉回定边时,乡亲们拿着鸡蛋到公路上去欢迎我们。听到人们的欢呼声,我眼泪都流出来了。”

曾有乡亲对毛裕贵说:“毛老,您是大上海来的,能到定边太不容易!”毛裕贵回答说:“上海有黄浦江,定边有黄土地,我觉得黄土地和黄浦江是一样的,都是为革命事业工作。上海的黄浦江是我的第一故乡,定边的黄土地是我的第二故乡。”

1993年,毛裕贵退休了,他决定在定边安度晚年。空闲下来,他喜欢喝喝茶,读读唐诗、宋词,看看小说报纸,养养花草和金鱼。最令毛裕贵感到骄傲的是,他仍然坚持着清华体育锻炼的传统。特别是从2001年开始,他开始打网球,一坚持就是二十多年,期间还带动了身边许多年轻人打网球。“开个玩笑,定边的网球活动是我一个人带动起来的。我们有自己的网球场,最多的时候发展了三十多个人。不过现在定边的网球活动已经衰退了,很多人担心我年龄大,怕我摔跤,不敢再跟我打网球了。我现在仍然坚持每天打网球,只不过改成了一个人练习。”

2010年,毛裕贵的姐姐与子女一起从上海来定边探亲,孩子们印象中的定边非常落后,以为舅舅住的是窑洞,出门骑的说不定是毛驴。来到定边,他们见到了宽敞的道路、车水马龙的街市、灯火通明的夜景,一下子就喜欢上了这个美丽的小县城。毛裕贵告诉孩子们:“我现在老了,过去的事不提了。艰苦的生活早已经过去,定边已经有了翻天覆地的变化。”尽管许多往事已被这位老人封沉在记忆之中,但那些风里来雨里去的场景,那如甘草般奋力生长的人生,已书写了定边的新历史:如今的定边,早已实现了“企业有电用、百姓有灯点”,在定边国家新能源示范基地,风能、太阳能得到开发利用,毛裕贵的辛苦付出正在结出累累硕果,一颗璀璨的“塞上明珠”正在升起。

“母校没有忘记我们这些身在天涯海角的学子”

2011年,清华大学100周年校庆时,毛裕贵收到了同届同学发来的校庆活动邀请函。得知自己被邀请回母校参加校庆,毛裕贵激动不已,可半月后又对家人说:“国家培养了我,可是我几十年碌碌无为,没有为国家做什么贡献,无颜回清华校园,还是不去了吧!”

2022年,清华大学111周年校庆正逢电机系90周年系庆,清华大学公众号下方一则留言感人至深,留言者讲述了一位“平凡的清华爷爷”在西北小县城建设电力事业的故事:“爷爷虽然远离了科学技术发展的前沿,没机会为祖国的科研事业开疆拓土,但却无怨无悔将所学所长服务于民生、服务于基础建设……”学校想办法与留言者取得了联系,得知留言中的“爷爷”正是1954届电机系校友毛裕贵,于是邀请他通过视频来讲述人生故事和清华情怀,并在电机系建系90周年纪念大会会场播放了这段视频。他的故事令在场观众无不动容,很多人默默地流下了泪水。

从孙女口中得知了前因后果,毛裕贵感慨道:“我离开母校快70年了,但是我的母校没有忘记我们这些身在天涯海角的学子。母校还记得我们这些老校友,给我这么大的荣誉,我是又开心,又感谢。”

孙女曾经问爷爷,作为清华大学毕业的高材生,去到定边那么偏远的地方有没有觉得委屈?毛裕贵摇摇头说,自己只是做了本职工作。当时国家有号召,建设大西北,是一代大学生的志向。国家有需要,不论是黄浦江还是黄土地,在哪儿都是一样工作。“我不但没有后悔,还感谢国家给自己一片发展的空间,能够展现自己的价值,让我亲眼见证定边电网从无到有、从小到大的过程。我的一生非常平凡,但我感到非常自豪,没有什么遗憾了。”