作者简介

唐宝心(1915—2001),原名“唐宝鑫”,北京通县人。1932年考入国立清华大学经济系,1936年毕业后考入清华大学研究院。抗战开始后辍学,与8位清华校友一起,于1938年5月创办贵阳清华中学,先后任教师、校长,前后共十年时间。1947年赴美留学,1950年回国。改革开放后,任天津师范大学外语系教授。

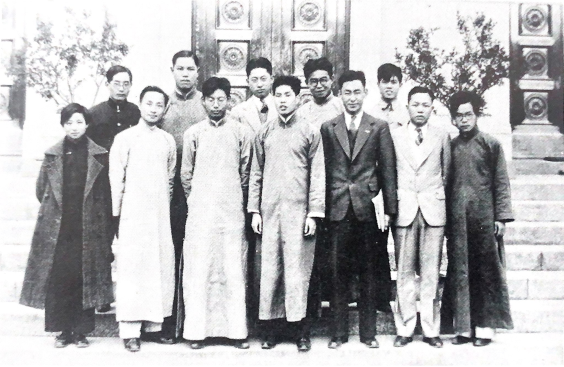

清华大学在读期间的唐宝鑫

“七七事变”发生在暑假期间,清华园里只留有二百多位同学。暑期同学会组织留校同学每天下午四时在同方部(小礼堂)非正式聚会,通报信息。信息的来源渠道有三个:一个是图书馆阅报室里北平和天津的报纸,一个是学校当局转达的官方消息,一个是北平学联传过来的海内外讯息。

1935年《清华周刊》工作人员合影。前排右4主编蒋南翔、右3唐宝鑫

战争一打响,人们便十分兴奋。“不抵抗”的决策终于放弃,憋在心里的一口恶气终于可以一吐为快。尽管战争的消息有好有坏,大家的斗志却是高昂的。

七月二十七日一大早,隆隆的炮声已经隐约可闻。我们知道,日本侵略军越过南口,朝着沙河、清河方向推进了。到了下午,炮声越来越近,四点钟聚会时,虽然听到的战报于我不利,但是同学们依然斗志昂扬。散会后,很多人跑到化学馆背后,倚俯在学校的北墙上,观看二十九军的战士们频频调动,情不自禁地鼓掌欢呼,预祝他们胜利。

天色逐渐黑暗,炮声和枪声也逐渐稀疏。部队在暮色里移动,但不再是朝北增援,而是沿着清华园的北墙向西转移。我们不愿意相信,然而苦涩的事实摆在面前,我们的二十九军没有抵挡住敌人的进攻。

夜间,我思绪万千,不能入睡。午夜时分,忽然听到校外传来汽车成队行驶的声音,大队大队的。莫非二十九军撤退了吗?是的,二十九军不仅停止了战斗,而且“战略转移”了。这就是难忘的七月二十八日的开始。

二十八日大清早,我又到北墙边,跷足向外观望。寂静一片,回过头来,漫无目的地走到这里走到那里,就要告别美丽的清华园了,多看几眼吧。我来到了工字厅前甲所门外,甲所是梅校长住宅,门外有几棵高大的松树,傲然挺立。这时天空中来了一架日本飞机,侦查了一下又不见了。我又来到了气象台,登高西望,只见西苑兵营一带数以百计的群众从兵营中扛运粮食。显然那是二十九军遗弃的物资,不该便宜敌寇,正该由群众享用。

我又来到新食堂,看见二年级(应为三年级——编著注)女同学郭见恩(1934级历史)正站在一张凳子上,号召同学们到门头沟,去找游击队。说完,她便率先上路了。我和另外一位同学悄悄收拾一下,各骑一辆自行车,也出了校门。走到海淀,听说北平城门已开,我们商量还是进城到骑河楼清华同学会探明情况才好,就进城了。西直门是敞开的,城里面马路上堆积着沙包,路面挖了壕堑。行人个个愁容满面,铺面有的紧闭大门。空中又有飞机出现,而且抛洒传单。

清华同学会里,熙熙攘攘,互相诉说着见闻和打算。忽报天津驻海光寺的日寇炮轰南开大学,秀山图书馆等重要建筑被毁。日寇野蛮摧残天津的文化设施,也是在七月二十八。

下午,北京之清华的交通车恢复行驶,我又乘车返校,意在取回书籍和衣物。经过燕京大学校门时,看到门口悬挂着一面美国国旗,不觉一惊,学校不得不依靠外国教会做保护神了!我回到自己的宿舍,整理一下衣物,把朋友写来的信,拿到楼下的锅炉房依依不舍又无可奈何地焚烧掉。而后提着两件行李走到校门口,准备搭乘末班车回到城里,在家中静观变化。

校警们已经脱下警服,改穿便装,其中一位对几个候车的同学说,末班车被一位教授包车开走了,恐怕不会再有去北平的车了。这不啻是一声霹雳,引起我们的不安。但是我们怀着侥幸的心理,不肯离开校门口,希望或许还有回城汽车。外文系的陈福田教授走过来,他是出生于夏威夷的美籍华人,身材高大,和蔼可亲,有他作伴,心里踏实了许多。

汽车没有来,却来了一个骑自行车的人。他的车把上插着一面一眼就能看出是赶制的日本旗。我们愤怒了,汉奸!为什么车上插日本旗!那个人下了车,面色苍白,颤声说,海淀街上看见日本兵了,强迫家家户户门口挂日本旗,走路的手里要拿日本旗,不然就打。我们听了,愤怒转到了日本侵略者头上。

正说着,日本兵出现了。他们只有几个人,从南面走过来,手里端着长枪。我们很镇定,没有动。他们嘴里哇啦哇啦地喊着,我们听不懂,陈福田教授试着用英语问他们想干什么,居然有一个鬼子兵用英语说搜索二十九军。陈教授指着校名木牌说,这里是学校,没有军队。他们还是鬼鬼祟祟走进校门,东张西望,一无所获,又贼头贼脑地退了出来,向西走去。

看着天色已晚,陈福田教授邀我到他家吃些东西,并在他家过夜。这一夜,我更难以入睡,耳听校外军队行进的铁蹄声,一夜未停。思前想后,美丽的清华园就这样沦入敌寇之手了,这难忘的七月二十八!

我在清华园内被困十天,终于在北平再开城门后重新进城回家。八月十日,日寇猖狂地举行了“入城式”,这更是中国人民的奇耻大辱。父亲说,我家至少留一个不当亡国奴的人,同意我离家南下。从此一别十年。

事情竟会如此凑巧,一九四一年,也是七月二十八,日寇飞机疯狂地轰炸了我任校长的清华中学。学校远离城市,位于贵阳郊外的花溪镇。那一天忽见几架敌机在花溪上空盘旋,随又散开,分头寻找目标投弹。我们的学校有三幢建筑,成品字形矗立在大将山麓。一架敌机朝着中轴线俯冲下来,投掷了一颗约五百磅重的炸弹,炸弹划过晴空,发出尖锐刺耳的声音,轰然一响,烟尘直上青天。可能投弹的时间早了百分之一秒吧,房屋并未中弹,但是屋瓦和玻璃被震碎许多,操场边上台阶的巨石竟飞到了一里以外的麟山脚下,又是七月二十八!

日本侵略者到处烧杀淫掠,凶残狂暴,杀人如毛,罪恶滔天,罄竹难尽。七月二十八日之罪行,不及九牛之一毫。广大的日本人民,也是战争的受害者,我对他们没有仇恨,可是一提起日本军国主义,就难抑满腔怒火。前事不忘,后事之师,但愿日本今后再也不走军事大国之路。