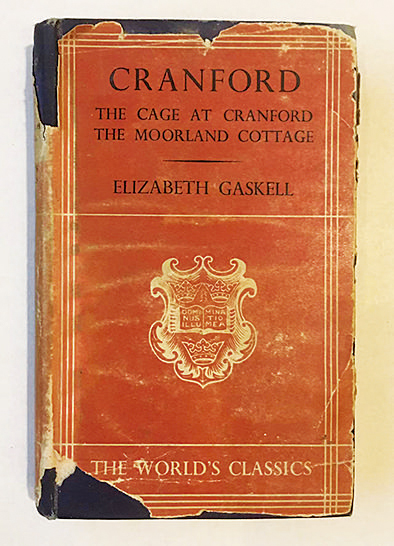

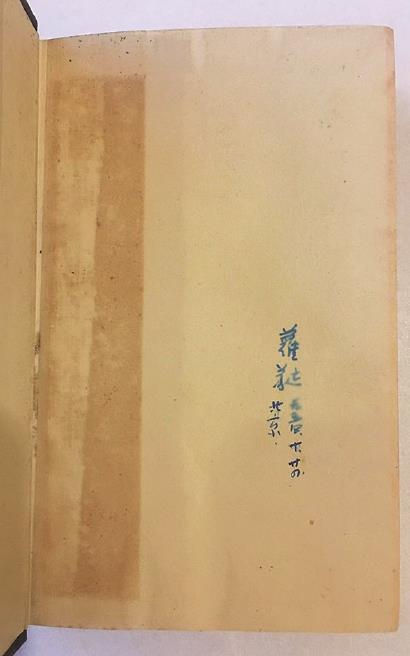

赵萝蕤旧藏《克兰福镇》封面和她在《克兰福镇》书前的签名

在《一代才女赵萝蕤教授》一文中,巫宁坤先生对赵萝蕤晚年的读书环境有所记述:

一座历史悠久的四合院内,两间朝西的小屋,里面一间放了一张小床、一张小书桌、两三把椅子。这是她的卧室兼书房,也是她接待国内外来访者的小天地。外面一间放着几个书架,藏书中包括她当年在美国搜集的全套初版詹姆斯小说和爱略特签名的诗作。她毕生以读书为乐,可目力衰退,不得不有所节制。

这里的“当年”,指1944年冬到1948年冬赵萝蕤于芝加哥大学留学的时期。赵萝蕤在《我的读书生涯》一文中对她在美访求书籍的情况有所记述:“我在就读第四年时才决定专修美国文学。芝大是最早开设美国文学课的大学。我对美国小说家亨利·詹姆斯的作品深感兴趣。我读了他的几乎全部作品,感到非常亲切。而且在这几年中我已在纽约十四街、费城、波士顿各旧书店搜集到了数目可观的詹姆斯的各方面作品,不仅小说,还包括书评、多种旅行杂记、书信集、传记、自传、未完成小说等。据维尔特教授告诉我,我已算得上美国的第三名詹姆斯图书收藏家了。我还顺便收集了其他同时代作家的作品,如豪威尔斯(W.D.Howells)的著作等。这两位小说家当时还没有享受到今日的盛誉。”

近几年,我陆续买到若干赵萝蕤旧藏的外文书,其中虽然并无名贵的品种,但对了解她读书的实际状况却不无助益。现仅择有签名并标注了时间的四种书,略作说明。

第一种书是兰登书屋“现代文库”版的《寺院与室家》(The Cloister and the Hearth)。关于这部小说,刚好半年前张治先生的文章《钱锺书先生的一张书单》(2022年6月6日,“上海书评”)曾谈及,这里就直接引用好了:“这是英国小说家查尔斯·里德(Charles Reade,1814-1884)最著名的代表作,题目有多种译法。或依字面直翻作《回廊与壁炉》;而目前所见惟一一种中译本,译者是谢百魁,题作《患难与忠诚》,则纯属改译了;陆灏先生提示我,董桥曾提及宋淇对梁实秋译名的赞许,作《寺院与室家》,可谓贴切。因这部小说涉及宁静平淡的修院生活和家庭的安乐日子两个主题的冲突,以十五世纪中叶荷兰的一对情侣饱经患难的悲剧遭遇作为主线,反映出欧洲文艺复兴初期的历史情景。”张治先生的文章揭示,钱锺书先生在为中国青年出版社开的译介书单里提到,《约婚夫妇》和《寺院与室家》“是两部最好的历史小说”。在这部精装书前面的衬页上,写着“萝蕤一九四七、一、三 芝加哥”。1947年初,赵萝蕤的留学生涯过半,她和丈夫陈梦家生活在芝加哥,而陈梦家已在考虑返国。

同样购于1947年的,还有两册法文书:一是巴尔扎克的小说《贝姨》(La Cousine Bette),一是瓦莱里(Paul Val(E900)ry)的文论集《杂俎五集》(Vari(E900)t(E900)V),书前空白页上都写着“萝蕤一九四七”。1947年8月1日,陈梦家自美访欧,9月4日搭机返芝加哥。9月19日,陈梦家从旧金山搭船回国。可想而知,1947年下半年,赵萝蕤有很多时间是一个人待在芝加哥的,或许也有更多空暇访书读书了。关于瓦莱里,可以多说几句。赵萝蕤曾回忆:“我于1932年毕业于燕京大学英语系,当年秋季考上了清华大学外国文学研究所,成为一名研究生。我在燕京大学念过三年法语。到了清华当然还要继续读法语。于是选了温德老师教授的四年级法语。记得该课的内容是高乃伊、拉辛与莫里哀的戏剧,德·缪塞、拉马丁等的诗歌。温德老师法国文学的知识很丰富。后来我还念过他的波得莱尔、司汤达、梵乐希等课……”(《我记忆中的温德老师》)在1995年发表的文章《中译〈尤利西斯〉读后》中,赵萝蕤也曾写道:“60年前我还是清华大学外文所研究生的时候,听说了艾略特、乔伊斯、吴尔芙夫人、梵乐希等人的名字,产生了好好读一读他们主要作品的念头。”梵乐希,是瓦莱里的早期译名。赵萝蕤在清华时既接触过瓦莱里的作品,在美国见到有瓦莱里的新著出售(这一版《杂俎五集》是1945年11月29日印的,故还称得上“新”),当然会想到买来一读。但愿望是一回事,事实却是另一回事。现在我们很有把握说,赵萝蕤并没有读这本瓦莱里的作品,甚至也没怎么读巴尔扎克的《贝姨》。这是为什么呢?事实上,两册法文书均为毛边本,按当时法国的装订惯例,书页上端及右侧大半折而未裁。假如一位读者想按部就班地阅读,从第二页起就必须将连在一起的书页裁开,才能继续往下读。而《杂俎五集》的正文从第二页起即未裁,《贝姨》也只裁到第33页。1948年12月,赵萝蕤取得博士学位后乘船返国,她的跨洋行李里便装着上面谈到的三本书。

赵萝蕤1949年起在燕京大学西语系任教授,1952年“院系调整”,燕大西语系并入北大,10月15日,赵萝蕤搬到北京大学中关公寓303号,而陈梦家调入中国科学院考古所工作,“由于陈梦家不能天天回北京西郊的家,夫妻之间常通信”(子仪《陈梦家先生编年事辑》,第342页)。两人常分居的情况一直持续到1956年陈梦家用稿费在钱粮胡同买下一座四合院。

1954年10月24日,星期日,赵萝蕤买到一本牛津大学出版社“世界文库”版的精装本小说《克兰福镇》(Cranford),她在书前的空白页上写了“萝蕤一九五四、十、廿四北京”。星期日为休息日,赵萝蕤或许是在书店里购得的。该书系正规引进,书后空白页贴着统一的价签,售价旧币22500元,相当于现在的2.25元,在当时是颇为昂贵的。在价签旁有铅笔写的一行小字“五四、十一、二完毕一遍”。这说明赵萝蕤在十天之内读完了这本四百页的英文小说,速度不慢。值得一提的是,《夏鼐日记》载,11月2日赵萝蕤读完小说的那天,夏鼐“中午与陈梦家同志偕往天坛大剧场,观苏联音乐剧院所排演的芭蕾舞剧《天鹅湖》”。夫妻尽管同城,却分处两地,于是,只能一个读《克兰福镇》,另一个观《天鹅湖》,但无论如何,精神生活还是充实的罢。赵萝蕤为什么会在此时购读这样一部书?恐怕是因为1949年后文艺氛围丕变,《克兰福镇》的作者盖斯凯尔夫人却因为在马克思《英国资产阶级》一文中,与狄更斯、萨克雷、夏洛特·勃朗特一道被尊为“现代英国的一批杰出的小说家”,获得了某种程度的豁免权,其作品得以在中国知识分子间流传。赵萝蕤读《克兰福镇》的次年,盖斯凯尔夫人描写劳工生活的长篇小说《玛丽·巴顿》就译为中文出版了。晚年的赵萝蕤还在文章中大力推崇勃朗特姐妹、狄更斯的作品(《多读点文学作品》,《英语世界》1983年第1期),想来她阅读《克兰福镇》的体验该是愉快的。

书买来之后,有的认真读了,有的一点没碰,这恐怕是阅读的常态,是在每位读者那里都没什么两样的。借着赵萝蕤旧藏的这四种书,我们知道她同样如此,也是好的。