杨绛先生晚年最后做的一件她认为很必要的事,是亲手销毁了钱锺书先生和她本人的日记,以及某些亲友的书信。虽然我觉得很可惜,曾多次劝阻,但未能让她回心转意。

其后不久,我应约往谒。那天恰巧保姆小吴休息回家了,是杨先生亲自开的门。经过走道时,她指指左侧的壁柜说,“一些保留的读者来信(一般均已读过)都用纸箱分盛了摞在里面,将来连同我们近年收存的报刊杂志的评论等,一同交清华档案馆保存。”

那天在她的卧室聊天谈心,杨先生想解释一下她日前销毁日记和友人书信的缘由,我没让她往下说。2013年那场关于拍卖钱杨书信的维权诉讼,经过与法学家们一年多的并肩抗争以及各方人士的大力支持,虽然最终得到了圆满结局,但私人书信竟被当作商品用来交易,毕竟伤透了杨先生的心,我能理解她这样做的无奈及隐衷。杨先生握紧我的手道:“谢谢理解!”

我相信杨先生自毁的日记和书信,数量也不会多。实际上经历过抗日战争和后来的社会动乱,一般人很少能完整地保存自家文稿、日记和书信。何况上海沦陷时期,一直与叔父同居的钱、杨夫妇,1949年春,闻知叔父命锺书弟媳带两子女来上海,入住其家,不得不赶紧腾出住室,临时搬入友人的空屋。由于时间仓促,搬家时未能将床下满装两人文稿、笔记、书信等物品的一只大皮箱随身带走。同年暑假,钱、杨夫妇应清华大学招聘,即携女儿匆匆北上,开始忙于新的生活。直到上世纪六十年代初,杨先生在复旦大学任教的小妹杨必大病,她赴沪探望,顺道造访旧居,想将那只寄存的皮箱带回北京。当她踏进那熟悉的小小亭子间,望见床下皮箱犹在,心中有说不出的高兴,但待打开一看,箱内空空如也,片纸只字不存。当时心中的失望和懊恨,可以想见。

全国高校院系调整后,钱、杨一同离开清华、调入新创立的文学研究所(先在北大办公而由中宣部领导;后归属中国科学院哲学社会科学部),不久,钱先生奉令借调到毛选编译委员会工作,而杨先生以“开口便错”,埋头翻译,论文发表不多。两人写信亦多是向亲长禀报生活情况和请安,旧雨知交已少有书信往来。

还记得那天杨先生说话较多,我怕她太累,便要起身告辞,请她躺下吸氧休息。杨先生却说:“不急,我还有事相托。”随即转身从橱柜里捧出一个大布袋,幽幽地说:“这都是我看了又看、实在下不去手撕毁的亲友书信。我近来愈感衰弱,自知来日无多,已没有心力处理这些信件,现在把它们全部赠送给你,由你全权处理。相信你一定不会让我失望。写信人中,不少你都熟识,哪怕留个纪念也好!……”我听着心里很难过,又恐她过忧伤身,忙说:“我决不会辜负您的托付,至于如何妥善处理,容我仔细研读过所有书信,与您商量后再说。”

我心情沉重地提着杨先生的大布袋回家,几乎花了两三周的时间才将袋内的信件,按照写信人所发第一封信的时间顺序整理清楚,随后开始阅读。这里面有钱(基博)老夫子满溢爱子之情的手谕,亦有长杨先生十二岁的大姐寿康讲述妹妹所不详知的家史往事的长信,还有杨先生2014年生日那天,千里之外两个小孩寄来“为杨奶奶祝寿”的充满童趣的画和信。其中数量最多的是中外同辈学人的来信。从形式上看,除了法国总统、英国文化大臣等外国政要为钱锺书先生逝世致杨绛先生的唁信系打印件外,其他书信(包括外国学者来信)多为自电邮、手机、微信流行以来,久已少见的手写书翰,带着特别的温暖和情谊。

从时间上看,绝大多数的信,书于上世纪八九十年代。那段时间,一向低调沉默的钱、杨夫妇好像忽从多年噩梦中苏醒,迸发出了巨大的创作力。杨绛的《干校六记》写成后,起初怕触犯时忌,不敢在内地出版,拿去了香港。胡乔木同志读后立即带话给文学研究所说:这本书内地也该出!在1981年欢迎赵元任的宴会上,又对钱锺书讲了他对此书的十六字评语:“怨而不怒,哀而不伤,缠绵悱恻,句句真话。”《干校六记》出版后,好评如潮,英、法、俄、日译本相继出版,英国《泰晤士报·文学副刊》发表W.J.F.琴纳的书评,称该书是“二十世纪英译中国文学作品中最突出的一部”。杨绛接连写了不少散文,结集为《将饮茶》《杂忆与杂写》等,又创作了小说《洗澡》。钱锺书则发表了他采古喻今、寓讽于论,堪似人生百科全书的皇皇巨著《管锥编》。该书虽篇幅长,又系用文言写就,普通读者不多,却甚受海内外博雅明通之士青睐。哈佛大学东亚系资深讲师方志彤(Achilles Fang)先生读罢即开“管锥编”专题课,指导学生阅读;其弟子艾朗诺(Ronald C.Egan)后曾选译《管锥编》为英文,向西方读者荐介。

与钱、杨通信的外国学者、译者,多相识于1978年9月在意大利北部山城奥蒂赛伊(Ortisei)召开的欧洲研究中国协会的第二十六次会议期间。钱锺书走出关闭了十年的国门,在会上生动回顾了中意文化交流的历史并介绍了我国文学的概况,他最后高呼:“China no longer keeps aloof from Europe!”全场欢呼尖叫,掌声雷动。自此开始,充满好奇心的外国作家、学者频繁访华,交流互动,钱、杨亦成为接待这类外宾的忙人。

应该说,钱先生出访顺利,对陌生的海外学术界能应对裕如,钱、杨作品能成功推向世界,被钱锺书称为“文字骨肉”的知己好友宋淇(悌芬)先生功不可没。本书所收的宋淇来信,为我们提供了很多细节。

宋淇为我国著名藏书大家宋春舫先生哲嗣,出身燕京、光华,上海沦陷时期与钱先生相交甚密,每周前往钱府问学,评书论文,无所不谈。据宋淇回忆:那些年,深觉受益于正规教育者少,而受益于钱锺书的熏陶最多,做学问、写文章都时时不敢忘却钱先生的训诲。新中国成立前夕,宋淇因所患宿疾非服进口药品难以维持生命,不得不迁居香港。当时香港尚在英国统治下,不能与内地自由往来,但他始终心怀祖国。三十多年中,经过二十多次手术,一直坚持自修钻研他所爱好的翻译和诗词,在香港中文大学主持翻译研究中心期间创办《译丛》(Renditions)期刊与丛书,专门英译中国诗学、词学、史学及现代文学作品,宣扬汉声,不遗余力。《译丛》以它译文精正、注解详确,评书允当,受到欧美日学者的欢迎称赏。早在七十年代初,宋淇已开始筹划推动《围城》英译本在美国的出版,并亲为校阅修改译稿。1979年后钱、宋恢复联系,鱼雁往还不绝,畅述胸怀,交流信息,评书议事,妙语如珠。

被钱先生视为“文学女儿”的德国学者Monika Motsch(莫芝宜佳)来信频繁,谈学述著,生动幽默,充满情趣,为钱先生一家带来许多欢乐。

除此之外,这批书信中值得一提的,还有乔木同志七十岁时所写的《有所思》,老舍先生的《新年喜雪》,冰心女士的短简和年高的苏雪林女士打听挚友杨寿康下落的来函。众多好友对杨绛痛失爱女和丈夫的慰问信,更是情真意切,令人感动。

读毕全部书信,联系此前所知的一些片段,对许多事顿有豁然贯通之感。我越读越投入,越读越感动,也更理解了杨绛先生何以不忍心销毁它们。这哪是些普通信件?它们荷载着文化的信息,历史的证据和人间情义,是极为珍贵的文史资料!

如何处理这些书信,成了我面临的一道难题,也成了我一块心病,我只有找杨先生商量。

不幸的是,杨先生此时健康已每况愈下,不时进出医院。一天清早,我赶到协和医院,在病床前坐候她睡醒。她醒来时精神不错,见到我也特别高兴,于是我们就共解难题。她问我是怎么想的,我说:“您留赠我的书信十分珍贵,您都下不了手撕掉,我更不敢也不舍毁弃。这些具有学术价值和历史意义的宝贝,不宜由我个人私藏。我的想法是:争取在我有生之年得空时亲自将它们整理翻译注释出版,留给社会,供广大读者研究参考,然后将原件全部捐赠国家博物馆收藏。”杨先生听了,拍拍我的手背,笑说:“所见相同!可谓灵犀相通。”我知道钱先生是历来反对发表其书信的,但若出版的书信集中,宋淇先生每每来书垂询,钱先生却有问无答,似不太合适,故拟摘录钱先生部分复书与宋淇来信相配。对这个想法,杨先生点头同意,说她当时正因考虑到这点,特将钱先生有关复信附于宋淇书札中,以备我采选。又说:“作为我们的著作权人,你有权使用钱信,不必多虑。”

本文作者告别时,杨先生拱手相送,示意拜托。

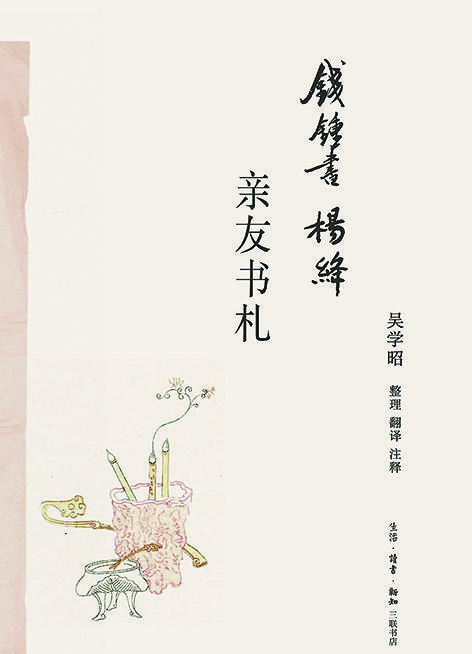

难题解决,我如释重负,又觉得自己真傻——原来杨先生对此早有主意,我却冥思苦想,为难多时。我因有约在先,直到在整理、翻译、注释完《吴宓师友书札》,编著好《吴宓年谱》后,方着手整理、翻译、编辑和注释《钱锺书杨绛亲友书札》,并与诸多写信人(包括已逝作者的家人)联系,获得授权同意。经过努力,总算不负杨先生所托,完成了这项工作。

本书整理、翻译、注释难免有不妥之处,敬祈读者不吝赐教。

2022年 秋