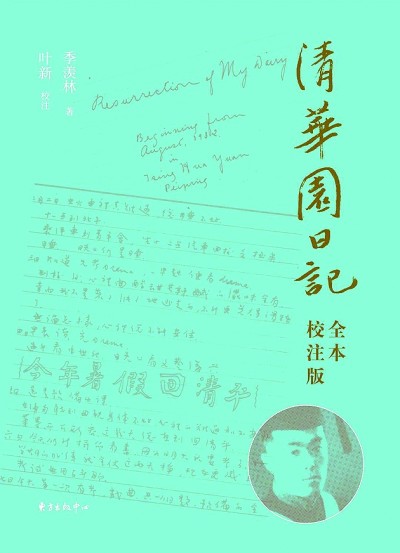

又到了一年毕业季。1934年春夏之季,在清华大学读书的季羡林也面临着本科毕业的诸多问题。论文写作、人际关系、求职深造……《清华园日记》真实地记录了他1932—1934年间在清华大学三年级、四年级的读书学习经历,其中既有迷茫和忧虑,也有坚守与无畏。隔着90多年的光阴,回望青年季羡林的读书生活和志业追求,仍可为今日之青年提供激励与启示。

季羡林先生不但通英文、德文、俄文、法文,也研究梵文、巴利文、吐火罗文,在语言学、文学、佛学、史学等多方面都有卓越的学术贡献,堪称东方学泰斗。《清华园日记》是他1932—1934年在清华大学读书时光的真实记录。从他的日记中,我们可以看到一个在繁重的课业压力下,虽然也会吐槽老师、抱怨考试,但仍然努力上课、认真备考,思维活跃、严格自律的大学生形象。

青年季羡林对于读书生活的热爱,对于学术志业的向往,非常触动人心。难怪90多岁的季羡林重读日记,都会忍不住喜欢上了70年前的那个自己——痴迷读书、率真坦诚、心气高傲的毛头小伙子,即使在迷茫与失望中,也会告诉自己,“在漩涡里抬起头来,没有失望,没有悲观,只有干!干!”

学业之苦:“干”的锐气与“放”的勇气

1930年,季羡林从山东省立济南高中毕业,与全国数千考生一起来到北平投考大学,最终进入清华大学外国语文学系。(清华大学1926年设立西洋文学系,1928年改为外国语文学系,季羡林在日记仍沿用西洋文学系的名称。)

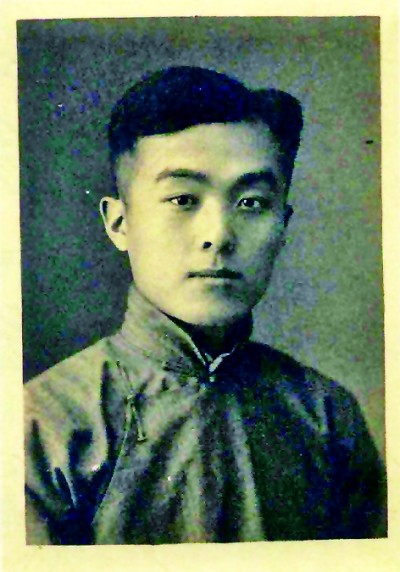

青年时代的季羡林

季羡林告别了来投考时居住的满是蚊子臭虫的小公寓,在以水木著称的美丽的清华园,开始了大学生活:“清华园这个名称本身就充满了诗意。每当严冬初过,春的信息,在清华园要比别的地方来得早,阳光似乎比别的地方多……过不了多久,满园就开满了繁花,形成了花山、花海。再一转眼,就听到满园蝉声,荷香飘溢。等到蝉声消逝,荷花凋零,红叶又代替了红花……待到红叶落尽,白雪渐飘,满园就成了银装玉塑……我们就盼望春天的来临了。”(季羡林:《清华颂》)

光阴静静流淌,四季轮回更替。季羡林的《清华园日记》开始于1932年8月,这时他已经在清华园度过了两年时光。忙碌的新学期很快开始,他在9月12日的日记中,记述了选课的情况:“早晨就跑到二院。先缴费……后注册,再选课。我选的是三年德文、二年法文、文艺复兴、中世纪、莎士比亚、现代文学、近代戏曲、西洋小说,40学分。我还想旁听Ecke的Greek[希腊文]和杨丙辰的Faust[浮士德]。今年一定要大忙一气的。”

从季羡林的选课情况,大致可以看出外国语文学系的专业课程体系严整、内容丰富。各门课程讲授的过程中,各种报告、讨论、考试、论文频繁,主干课程是全英文授课,学业压力很大,稍有懈怠就可能跟不上。例如,英籍教授吴可读(Pollard Urquert)的当代长篇小说课程,内容包括当时出版还不太久的两部世界文学名著《尤里西斯》和《追忆逝水年华》。这两部作品都比较晦涩难解,季羡林阅读原著就花费了相当长的时间,课堂上也听得云里雾里。这位教师在课堂上全英文讲授,学生们跟着记笔记。他语速又快,季羡林经常在日记中忍不住吐槽:“说得倍儿快,心稍纵即听不清楚”,有时上午连上两节吴可读的课,甚至忍不住大呼“真正要命已极”。

日记中像这样对繁重的课业和考试的吐槽,还有很多。有的课程内容过多,抄笔记“把手都抄痛了”;有时一天连着上课,坐得屁股都痛;有时要花很多时间预备功课,觉得“真是天下第一大痛苦事”;有时临时得知有课程考试,赶紧准备功课,“拼命看——头也晕,眼也痛,但也得看,不然看不完”;到了期末连续考试,更是“头痛身疲,如乘三日火车”;偶尔也会忍不住发泄一下情绪:“这些混蛋教授,不但不知道自己泄气,还整天考,不是你考,就是我考……”

当然,抱怨和吐槽只是青年学生疏解心理压力的一种方式。季羡林对专业学习其实是毫不懈怠的,很多时候即使熬夜也要完成既定的学习计划:“我本预定看Sons& Lovers[《儿子与情人》]到一百四十页,看到一百三十页时,施、武二君来谈,直至十一点始走,我决定非看完不行。……终于看完了,而且还多看了几页。然而眼苦矣。睡。”年轻人渴睡,经常性的熬夜学习当然会觉得辛苦,但繁重的课业压力并没有消磨季羡林的求知热情。除了正式选修的40学分的课程,他还选择性地旁听其他感兴趣的课程,如饥似渴地汲取各种知识:“晚上旁听杨先生讲Faust[浮士德]。这次讲的是民间传说的Faust的历史演进。关于这个题目,我曾经译过一篇Francke的东西,然而同杨先生讲的一比,差远了。……今晚讲的材料极多而极好。”

除了这些专业课程,作为外国语文学系的学生,季羡林还要兼顾多门外语的学习。当时西洋语言文学分英文、德文和法文3个专修方向,规定学生选修某种语言从一年级一直到四年级,即为某种专修方向。季羡林选择的是德文方向,但他同时坚持选修法文课程,也达到了一定程度。

多门零起点外语学习要想齐头并进,压力是可想而知的。于是,“非加油不行”成了他日记中随处可见的自我激励格言:“早晨上法文。练习做得太坏,非加油不行”;“过午读Keller[凯勒]。生字太多,非加油不行”;“德文非加油不行。最近我因为有种种的感触,先想到加油德文,又法文,又英文——都得加油了……总而言之,三者都加油,同时也还想学Greek[希腊文]。”这一年,季羡林在主修德文、法文、英文的同时,还选择了旁听希腊文与俄文。

他一直有学习希腊文的愿望,认为“希腊文学是人的文学,非学希腊文不行”。兴趣是最好的老师,有了内在动力,在繁忙的课业压力之下,季羡林希腊文的学习居然也坚持了下来。

相比之下,俄文的学习就不那么顺利。9月16日他第一次旁听俄文,发现教授只把字母念了2遍,就写出字来叫学生念,字写得又不大清楚,弄得初学者一片茫然。几天之后,季羡林仍旧为俄文学习而苦恼不堪:“早晨只上了一班法文,大部分时间都用在读俄文上。俄文的确真难,兼之没有课本,陈作福字又写得倍儿不清楚,弄得头晕脑浑,仍弄不清楚。过午上俄文,大瞪其眼。”就这样,旁听了几次零起点俄文课之后,他既跟不上老师的教学方法,又觉占用了太多时间,实在不堪重负。经过认真考虑,季羡林决定暂时放弃俄文学习:“今年课特别重,再加上俄文实在干不了,马马虎虎地干也没意思。”

年轻学子对知识总有广泛的兴趣和无限的好奇。不过,在时间和精力都有限的情况下,如何避免过度内卷,降低效率,也是需要直面的问题。年轻的季羡林,无论是坚持旁听浮士德和希腊文两门课程,还是暂时放弃对零起点俄文的学习,都有自己严谨的考量和判断。正所谓贪多嚼不烂,他既有“干”的锐气,也有“放”的勇气,可谓是一种取舍的智慧。

读书之乐:荷塘月色中的理想读书生活

作为外国语文学系的学生,阅读各种外文原版图书,也是学习生活的重要内容。这些原版图书,可以从图书馆借阅到一部分,不过大多数新书、教材以及个性化阅读的书籍,仍需自行购买。例如,叶公超课程的英文原版教材《现代英美代表诗人选》,学校打7折订购还要9.7元。那时,清华大学每月的餐费是6元,伙食非常好,每顿都有肉。这本价格昂贵的英文教材,相当于学生一个半月的伙食费,算是非常奢侈的消费了。

季羡林爱书如命,大学期间顶着经济压力购买了大量图书。这些昂贵的外文原版书,有时需要提前很久预定,漂洋过海邮寄到国内。《清华园日记》记录了他频繁订购图书的情况。以1932年为例,从8月22日至10月3日不到两个月的时间,共购买书籍9次,画1次。就在10月4日,季羡林又筹划起更宏大的购书计划:“忽然决意想买Robert Browning[罗伯特·布朗宁],共约二百元。今学期储最少二十元,下学期一百元,明年暑假后即可买到。”这是季羡林刚刚写家信要40元钱的第2天,而200元则相当于季羡林两年半的学费。清华大学每学期的学费是40元,在学生毕业时返还,作为毕业旅行之用。

这个斥200元巨资购买罗伯特·布朗宁文集的宏大计划尚未实现,10月20日季羡林又开始了其他书籍的购买计划:“我已决意买Dante[但丁]全集(Temple Classics[‘庙堂经典’丛书],十二元)、Chaucer[乔叟]和Rubaiyat[鲁拜集]。我本想不买此书,因为已经决定买R.Browning[罗伯特·布朗宁]了。但是一时冲动,没办法,非买不行。”

从这些日记的记载中,可以看到季羡林是如何渴望和痴迷于“坐拥书山”的生活。他每次到学校图书馆的书库里去,看见其丰富的藏书,“总羡慕得馋涎欲滴”,“觉得个人那点书的渺小”。他甚至觉得自己“对书仿佛生了极大的爱情”,“无论走到什么地方,总想倘若这里有一架书,够多好呢!”和同学一起游西山,他都会突发奇想,“这样幽美的地方,再有一架书相随,简直是再好没有了”。据他自己所说,购买图书的费用,占其全部生活费的三分之二以上。

除了订购图书,《清华园日记》中还有很多季羡林借书、读书、抄书、译书、与师友谈学论书的记录。他自称“书迷”,与同班几个同是“书迷”的同学,志趣相投,每每见面所谈,大部分也都与书籍有关。与书为伴,成为他理想的生活方式。他在日记中多次提到的诗意体验,也大多与校园读书生活有关。

《清华园日记》的第一条,就是季羡林理想的读书生活之写照:“早晨读点法文、德文。读外国文本来是件苦事情,但在这个时候却不苦。一方面读着,一方面听窗外风在树里面走路的声音、小鸟的叫声……声音无论如何噪杂,但总是含有诗意的。过午,感到疲倦了,就睡一觉,在曳长的蝉声里朦胧地爬起来,开始翻译近代的小品文。晚上再读点德国诗,我真想不到再有比这好的生活了。”这样宁静的读书生活,可谓天上一日,人间一年,颇有一点神仙般的、不食人间烟火的诗意。

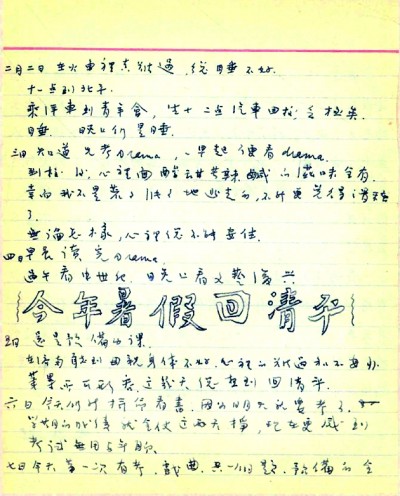

季羡林清华园日记手稿

除了在鸟鸣和蝉声里晨读、翻译,季羡林也常在晚间一边躺在床上看图书杂志,一边“听窗外淅淋的雨声、风在树里走路声”。宿舍熄灯之后,他还常常秉烛夜读:“万籁俱寂,尘念全无,在摇曳的烛光中,一字字细读下去,真有白天万没有的乐趣。”这是他在烛光下阅读德国诗人荷尔德林诗作时的感悟。

第一次体验到在烛光下读诗的意境,他欣喜地计划,以后荷尔德林的诗歌阅读,全部在烛光里完成:“每天在这时候读几页所喜欢读的书,将一天压迫全驱净了,然后再躺下大睡,这也是生平快事罢。”熄灯之后已近午夜,一整天繁重的课业学习终于告一段落,季羡林却不急于休息,而更渴望在万籁俱静的午夜,借着摇曳的烛光读诗,以此洗涤身心,触达神秘而辽远的诗歌艺术的乌托邦。

青年季羡林诗意的读书生活,也来自清华园清幽、浓郁校园氛围。清华园的春夏秋冬,各有其美,但最为著名的,当属夏秋之际的荷塘月色。一次,他与同学去拜访老师吴宓,不巧吴宓家里正有客人。点点星光之下,季羡林在荷塘边久久等候,深刻感受到了清华生活的诗意。清华园的荷塘,因朱自清先生1927年发表于《小说月报》的散文《荷塘月色》而著名,是不少人神往的诗情画意之地。不过对生活在校园中的莘莘学子来说,平时读书上课,拜师访友,随时可能路过荷塘,匆匆一瞥间也许已经习以为常了。

恰在这样一个夏夜,季羡林访师友而不得,“坐荷池畔,听鱼跃声。绿叶亭亭,依稀可辨”。在斑斓的星辉和小院书斋的点点灯光共同点缀下,他久久沉浸在“飘然似有诗意”的荷塘夜色中,可谓偶得一宵之闲,复返自然之趣,身临其境地体验了一回《荷塘月色》中的清幽意境。

这种美好的校园氛围,甚至可以缓解青年学子们沉重的心理压力。季羡林就曾说,自己暑假在山东老家遭遇的种种烦恼与压力,一回到气氛浓郁的读书生活之地,就被清华园“满园翠色”治愈,感到“心里烦恼”都“一抛而开了”。在这样清幽的校园环境里,按照兴趣自由地读书、翻译、访师、会友、购书、郊游,确实是“想不到再有比这好的生活了”。

季羡林甚至以这种诗意的读书生活为范本,在日记中设想了自己未来:“我的书斋总得弄得像个样——Easy chairs[安乐椅],玻璃书橱子,成行的洋书,白天办公,晚上看书或翻译。”这时的季羡林还只是一个大学三年级的学生,尚没有明确将来的志业方向,但他已经朦胧地设想了未来的理想生活——既有舒适明朗的书斋,也有坐拥书山的文献,但更重要的,是以阅读、翻译为核心的读书人的生活。这种对未来设想,可以说正是升级版的清华园的读书生活。

学问之趣:旁听来的学术启蒙

季羡林在大学期间,对自己的人生志业有过很多设想,基本指向学术研究。在1933年8月的日记中,他根据自己的兴趣,反复思考与斟酌,列了3个将来可选择的方向:“中国文学批评史”“德国文学”或“印度文学及Sanskrit[梵文]”,“三者之一,必定要认真干一下”。他始终认为,“中学是培养职业人才的地方,大学是培养研究人才的地方”,如果大学毕业“不能继续研究,比中学毕业还难堪”。

事实上,当时清华大学外国语文学系推行的是博雅教育而非研究型教育。吴宓在1926年代理系主任时就曾对其培养目标有明确说明:“本系课程编制之目的,为使学生得能:(甲)成为博雅之士;(乙)了解西洋文明之精神;(丙)熟读西方文学之名著,谙熟西方思想之潮流,因而在国内教授英、德、法各国语言文字及文学,足以胜任愉快;(丁)创造今日之中国文学;(戊)汇通东西之精神思想而互为介绍传布。”(吴宓:《本校西洋文学系课程总则及说明》)吴宓深受白璧德新人文主义的影响,在本科教育中注重人文主义的博雅教育,只有到了研究院阶段,才会更加专注于学术能力的培养。

因此,一直认为大学应培养学生学术专业能力的季羡林,潜意识中有很强的对研究型课程的期待,对清华大学外文系偏重零起点语言教育和博雅教育的方向,当然不免失望,经常抱怨教授们没有科研专著,也不讲研究方法,觉得自己每天在各种课程中疲于奔命。

也许正因为季羡林对大学课程潜在的“学术”期待,本科4年,他的兴趣不在那些重博雅人文教育的必修课,最推崇的却是一门选修课——朱光潜的“文艺心理学”和一门旁听课——陈寅恪的“佛经翻译文学”。他后来认为,这两门课对他一生的志业选择和发展都有深远的影响,尤其陈寅恪的“佛经翻译文学”,可以说是他一生志业选择的起点。

陈寅恪自幼家学渊博,国学功底深厚。曾在10年间游学日本、德国、瑞士、法国、美国等国名校,研习梵、巴利、波斯、突厥、西夏、蒙古、英、法、德等多种语言,在历史、文学、语言学等方面造诣颇深,1925年回国后被聘为清华国学研究院导师。不过,在季羡林考入清华大学的1930年,国学研究院已经停办,陈寅恪此时转到历史系继续任教。

陈寅恪的“佛经翻译文学”,仍是延续国学研究院的上课思路,属于典型的研究型课程。季羡林虽然是旁听生,但十分认真,专门去城里的寺庙购买了课本《六祖坛经》。陈寅恪讲课,先把必要的材料写在黑板上,然后再根据材料进行解释、考证、分析、综合,对地名和人名更是特别注意。他的分析细入毫发,如剥蕉叶,越剥越细,愈剥愈深,本着实事求是的精神,不武断,不夸大,不歪曲,不断章取义。这种科研方法,仿佛点燃一盏学术之灯,照亮了季羡林的心路:“他仿佛引导我们走在山阴道上,盘旋曲折,山重水复,柳暗花明,最终豁然开朗,把我们引上阳关大道。读他的文章,听他的课,简直是一种享受,无法比拟的享受。在中外众多学者中,能给我这种享受的……在国内只有陈师一人,他被海内外学人公推为考证大师,是完全应该的……”(季羡林:《回忆陈寅恪先生》)

季羡林心底一直有朦胧的从事学术研究的渴望,但在本科必修课中始终没有找到路径。在陈寅恪的课上,终于有了“朝闻道”的豁然开朗。虽然他当时只是一个旁听生,从来没有专门跟陈寅恪教授交流和请教过,但他终生敬仰陈寅恪师,后来从事佛教史、佛教梵语和中亚古代语言的研究,同陈寅恪先生的影响也是分不开的。

总的来说,季羡林本科阶段深受西方人文主义博雅教育熏陶,英文水平也有了质的提高。同时,他还选修了德文、法文、俄文、希腊文、梵文等多门语言课程。虽然他对这些语种掌握的程度不同,有些只是浅尝辄止,但是4年的不断积累,对他未来建立多语种的学术视野相当重要。而陈寅恪、朱光潜两位老师在研究方法和志业方向上的启蒙,已经在不知不觉间照亮了他的学术之路。

志业之忧:在漩涡里抬起头的追梦者

1934年春季,季羡林到了毕业季。3月27日,他完成了学位论文《论荷尔德林早期的诗》的写作。这一学期,他的日记中没有购书记录,满是毕业季的忙乱与怅惘。生活中充满了各种考试和论文,除了“苦坐”“头疼”“考题非常讨厌”等等,就是“心里空空的”“心里颇有落寞之感”。6月11日,季羡林考完最后一门课philology[语言学]之后,大学的学习就此画上句号,没有预想的痛快与兴奋,“除了心里有点空虚以外,什么感觉也没有”。考取清华大学时那个意气风发、眼高于顶的少年才俊,已恍如隔世。4年倏忽而过,季羡林仿佛转眼间成了前途未卜、四处寻找出路的青年。

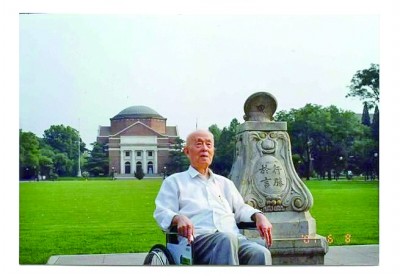

晚年的季羡林在清华校园

情绪的低落也带来人际关系的紧张,这一时期季羡林常在日记中表达自己的孤独和对朋友的失望:“我认识了什么叫朋友!……我为什么不被人家看得起呢?”季羡林对昔日朋友们的抱怨,主要来自人生志业没有着落的焦虑和失落。因为那时候,大学生虽是凤毛麟角,但社会上相对应的职位也是一样稀少。到了毕业季,大学4年的同学们马上就要各奔前程,大家各自面临升学或就业的压力,只能“各显神通”地寻求门路,有时潜在的互相比较、竞争也在所难免,这给彼此都带来一定的压力。

季羡林后来回忆说:“当时流行着一个词儿,叫‘饭碗问题’,还流行着一句话,是‘毕业即失业’。除了极少数高官显宦、富商大贾的子女以外,谁都会碰到这个性命交关的问题。我从三年级开始就为此伤脑筋。我面临着承担家庭主要经济负担的重任。但是,我吹拍乏术,奔走无门。夜深人静之时,自己脑袋里好像是开了锅,然而结果却是一筹莫展。”(季羡林:《我的心是一面镜子》)

毕业在即,季羡林的叔父又刚好失业。他6岁过继给叔父家,由叔父和婶母抚养长大,供他读大学,并负担他妻儿的生活。现在这一切的经济压力,都要落到季羡林肩上。此前,季羡林曾有过在清华研究院继续深造的想法,觉得“想从事的事业”,“现在才开头,倘离开北平,就不容易继续下去”。但是,由于家庭经济陷入困顿,婶母不断催促他尽早工作,季羡林最终暂时放弃了继续深造的念头,应邀回到母校济南省立高中,担任一名国文教师。

季羡林在济南省立高中拿到每月160元的高薪,负担一家人的生活还绰绰有余。但这舒适的小康生活,始终不能让他的心灵获得安顿之感。一年后,清华大学启动了一项与德国的研究生交换计划。这次交换计划,德方只为中国留学生提供每月120马克的费用,当时官费留学生一般是每月800马克,所以这个项目的条件并不算理想。但是季羡林没有犹豫,立刻写了申请。

1935年8月,24岁的季羡林回到清华办理赴德留学手续,在工字厅租了一个床位。同屋一位已毕业并任保险公司总经理的学长,再三劝说他到德国后就学保险专业——留学时间短、回国谋职快、经济回报高,可以早日捧到一只“金饭碗”。这对靠全家举债筹资才得以出国读书的季羡林来说,确实是相当有诱惑力的选择。

但是,季羡林后来坦言,自己当时虽然尚未确定专业,却一向对做官、经商都无兴趣,对发财亦无追求。如果选择老学长推荐的这只“金饭碗”,只能说是谋求了一个职业,却与自己大学时期对语言的研究兴趣完全相违背。于是,毕业时心里就憋着一股子劲儿的季羡林,自比西天取经的玄奘法师,带着“万里投荒第二人”的心境踏上留学之路,决定遵从内心的渴望,追寻自己真正爱好的终身志业。

季羡林说,重读过去的日记,“不但可以在里面找到以前的我的真面目,而且也可以发现我之所以成了现在的我的原因”。在清华大学读书期间,季羡林有一次和好友李长之谈心,谈到文学、哲学,又谈到王国维先生的刻苦励学。李长之说:“一个大学者的成就并不怎样神奇,其实平淡得很,只是一步步走上去的。”这句话给年轻的季羡林很大震动,他在当天的日记中写道:“这是颇有意义的一天。”也许,季羡林一生的治学之路,正是践行了李长之这句话。一个大学者的诞生,并不是什么惊才绝艳的传奇,而是日复一日、年复一年、平平淡淡的学术坚守。

(作者:杨天舒,单位:中央民族大学文学院)