今年6月25日是邓稼先诞辰100周年的日子。我曾经与邓稼先有过短暂的接触,尤其在他逝世前后,我参与了几件至今难忘的事情,觉得有必要写下来,尽一点缅怀之情。

一

1977年我刚到九院[注]工作时,邓稼先是九院副院长(1980年担任九院院长)。在四川绵阳,九院各个研究所和生产车间分布在几百平方公里范围内,条件十分艰苦。邓稼先坐着吉普车常年奔波在大山之间,指挥、调度、生产各个环节,哪里出现问题,哪里就有他的身影。崎岖颠簸的山路,不规则的饮食,使他常常便血,他一直以为自己得了痔疮,其实癌细胞早已侵蚀他的身体。我在研究所偶尔能见到邓院长,他个子高大,身材魁梧,一身浅蓝色中山服,从未见过他穿西服。平日总听老同志讲,邓院长没有架子,喜欢拍同事的肩膀,亲切地搂着边走边聊。他为人憨厚,不分职务高低,见谁都打招呼;他待人质朴,说话直来直去,从不以专家自居。他到科研室听取汇报时说:“我不是专家了,你们都在一线掌握实情,才是真正的专家。”年轻的科研人员见到邓院长,可以从他兜里直接掏烟;开会时,他总把身上带的好烟一散而尽。他给同事们立了个规矩:见面不称职务,我年纪比你们大,叫我老邓。如果到外面吃饭,谁工资高谁请客。这成了九院人上上下下都执行的“准则”。

老邓平时和蔼可亲,工作起来却一丝不苟,勇于承担责任,从不推诿,让人肃然起敬。无论是化学炸药加工、核材料加工,还是在冷试验、热试验现场,总能见到他的身影。核弹装配的关键时刻,操作员紧张得能听到自己的呼吸和心跳,回头一看,邓院长正在旁边盯着。他经常说的一句话是“我不能走”。在新疆马兰基地,每次核试验,邓院长作为技术负责人要最后签字。这时候,他内心要承受多么大的压力!每当核爆“零”时前,他会拍拍参试人员的肩膀,平复一下紧张情绪。而他自己却是思前想后,焦虑得无法入睡。几十年把心提到嗓子眼儿上,该是一种什么滋味!

许多人都不知道,邓稼先一生从事核武器研制,他却没有见过一次真正的氢弹爆炸的火球。九院原党委书记、副院长任益民回忆说,每次试验老邓都盯在指挥所,1980年一次空爆试验,邓稼先向二机部刘伟部长请示,我是不是能去现场看一下氢弹火球。那时候,他已经知道不会再做空爆试验了。刘部长当时没回答,过了几个钟头,他让秘书通知邓稼先:“老邓,你还得待在指挥所。”老邓听从命令,最后一次空爆试验,他守在自己的岗位上。我国一共进行了45次核试验,邓稼先参加了32次,直接组织指挥过15次核试验。原子弹、氢弹、小型化、中子弹四个里程碑阶段,他都做出了重大贡献。

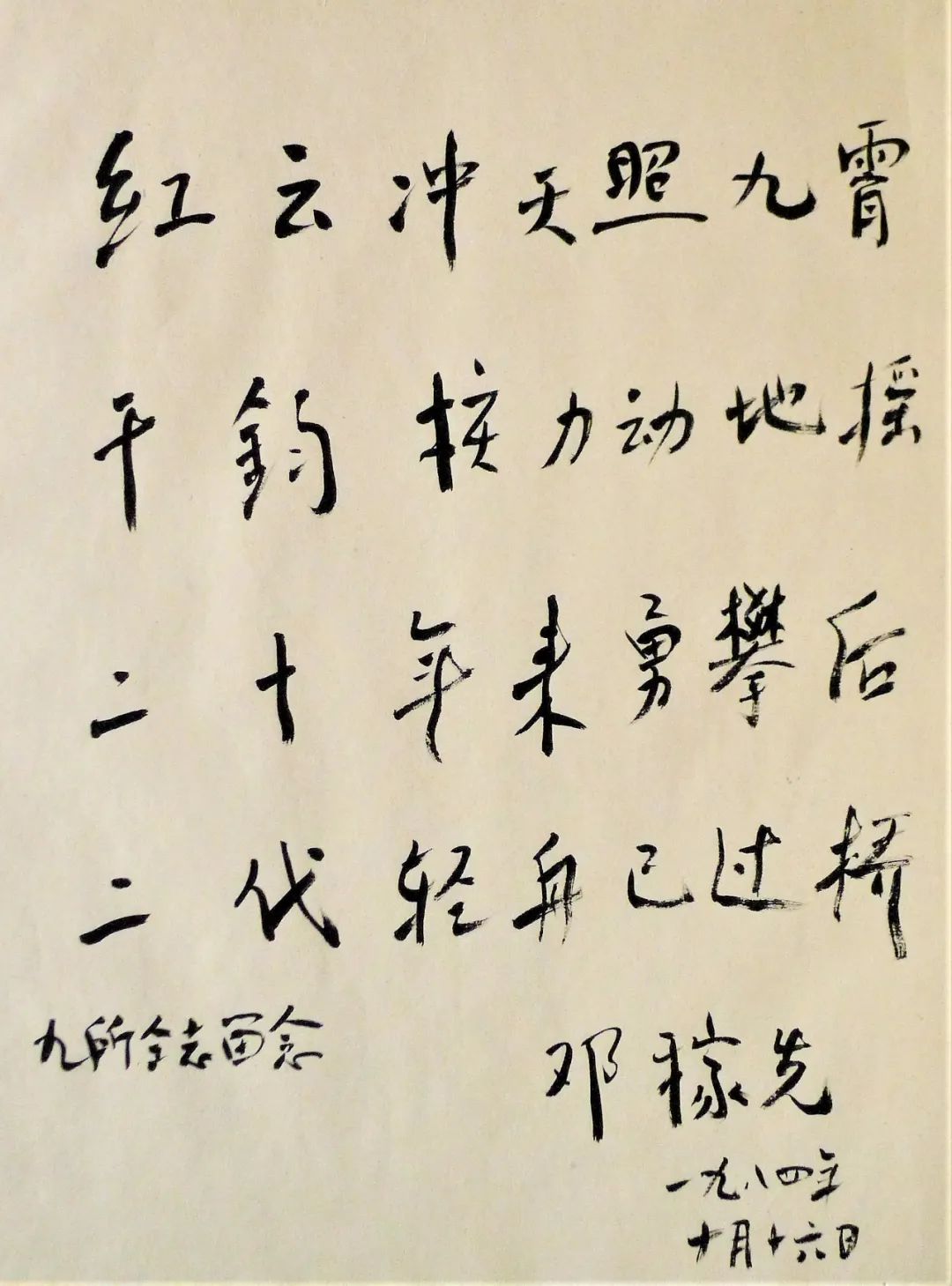

1984年,为了纪念我国第一颗原子弹爆炸成功20周年,我被抽调到院部,筹备大型图片展览,第一次有机会拍摄邓稼先、朱光亚等科学家。当年10月16日,九院在北京和四川两地同时举办大型展览,邓稼先在签到簿上提笔写下一首诗,也是他写的唯一一首七言诗:“红云冲天照九霄,千钧核力动地摇。二十年来勇攀后,二代轻舟已过桥。”这个“二代轻舟”指的是中国战略核武器小型化。

1984年10月16日,邓稼先写下一首七言诗

北京的庆典还没有结束,邓稼先又马不停蹄地赶回四川,参加九院的庆祝活动。当天庆祝宴会上,我拍下邓院长和同事举杯的镜头。那时的老邓春风满面,笑容可掬地挨个给大家敬酒。

二

没有想到,一年后他就身患癌症住进了北京301医院。1985年7月31日,回北京开会的邓稼先气色不好,十分消瘦。会议期间他上卫生间,半天出不来,急得会议派人去敲门,他不好意思地说,我有痔疮拉不出来。会后,张爱萍将军亲自安排他去301医院检查。一查就是直肠癌晚期,医生直接留下住院。8月10日做了清扫癌瘤手术,病理检查是恶性程度高的类型,已有转移。邓稼先说:“我知道这一天会来的,但没想到它来得这样快。”身材高大的老邓,经不起癌症的折磨,从此再没能够走出医院。

1986年6月,邓稼先在医院被任命为国防科工委科技委副主任,可以配一部专车。遗憾的是,新配的尼桑轿车,他仅坐过一次,还是偷偷地让司机和警卫员带他到天安门广场看看。站在五星红旗下面,他对警卫员游泽华说:多少年后,还会有人记得咱们吗?小游连忙说:“记得,会记得!”

1986年6月,邓稼先在医院向记者介绍原子弹研制过程。新华社记者王辉摄

邓稼先住院363天,动了两次大手术3次小手术,止痛针从每天一针改到一小时一针。他预感到来日不多,不止一次地对妻子许鹿希说:“有两件事我必须做完。”老邓说的两件事,从他入院后就一直在做。一是他和于敏一起向中央起草加快核武器研制进度的建议书,建议书详细列出今后我国核武器发展的主要目标、具体途径和措施。那些天,在医院病房里,他找了一个橡皮圈放在椅子上垫着,忍着疼痛一字一句地对报告进行推敲、修改。1986年4月2日,由邓稼先和于敏署名的建议书正式上交中央。第二件事是写几本书,邓稼先已经完成《电动力学》《量子场论》的初稿,正抓紧撰写《群论》。可是等他写完建议书,身体就不行了,《群论》只写了二分之一就不得不停下笔。

邓稼先住院期间,党和国家授予他全国劳动模范称号。7月17日这一天,单位领导让我准备好相机,把授奖过程拍下来。正准备登车,突然接到上级通知,参加人员受限。情急之下,我把装好胶卷的相机转交邓稼先的儿子邓志平,让他帮忙拍照,留下影像资料。当天下午,脱下病号服换上中山装的邓稼先,从国务院副总理李鹏手中接过一枚全国劳动模范奖章。老邓服了加倍的止痛药,忍着剧痛站着致谢:“核武器事业是要成千上万人的努力才能成功。我只不过做了一小部分应该的工作,只能作为一个代表而已。”此时,距离他逝世只有12天。那一天邓志平顺利完成拍摄任务,拿回胶卷以后,我从中挑选出十几张照片,在单位橱窗办了一期邓院长获劳模称号的图片展,但十分惋惜地失去最后一次见老邓的机会。

1986年7月17日,邓稼先从李鹏手中接过全国劳动模范奖章。邓志平摄

1986年7月29日,邓稼先全身大面积出血,输血都来不及。下午1时50分,邓稼先走完了极不平凡的一生。许鹿希记得,丈夫临终前曾留下三句话。第一句是对她说:“苦了你了。”第二句似自言自语:“死而无憾。”最后一句则是他的担心:“不要让人家把我们落得太远……”一直到血流尽最后一滴,他的心依然想着科学、想着祖国、想着未来。

邓稼先与病魔斗争了一年,离我们而去时年仅62岁。远未能展其才智,更远未能尽享天年,妻子许鹿希和家人沉浸在巨大的悲痛之中。

在他生命的最后一个月,新华社《瞭望》杂志及《解放军报》第一次对外公开报道“两弹元勋邓稼先”,他的名字这才为世人所知。邓稼先生前留下的照片并不多,尤其是在核试验基地的工作镜头屈指可数。人们熟悉的那张邓稼先用手比划原子弹大小的照片,就是在医院拍摄的。

几天以后,要在八宝山革命公墓召开追悼大会,老邓的遗像还没有着落。领导把任务交给我。我手上的几张邓稼先彩色照片不适合做遗像,经人提示,我赶到三里河核工业部大楼,在档案馆里找到邓稼先一份70年代的登记表,上面有一张邓稼先2寸黑白正面免冠照,我把它翻拍、放大,作为遗像悬挂在八宝山灵堂。这件事给我触动很大,著名科学家竟没有一张较好的正面照片。这成为我以后采访、拍摄两院院士的直接动因。虽然我在老邓生前没机会给他多拍照,但他去世以后,我尽力收集整理邓稼先的影像资料,这是后话。

邓稼先逝世刚刚两天,1986年7月31日,国防部长张爱萍从外地赶回北京,亲自前往海淀北太平庄花园路塔院,看望许鹿希及其子女并表示问候。我当时就在场,张爱萍将军叮嘱,要八一厂拍好邓稼先的纪录片,让更多的人了解他的事迹。许鹿希说,我们全家听了很感动。

邓稼先生前住在北京花园路塔院一套普通单元房里

1986年8月3日,北京八宝山举行隆重的追悼大会,党和国家领导人出席。政治局常委、书记处书记胡启立主持追悼大会,国防部长张爱萍致悼词。我全程参加了追悼大会,拍摄记录整个过程。

追悼大厅正面,悬挂着全国人大常委会副委员长许德珩病中书写的挽幛“稼先去世,我极悲痛”四个大字,表达岳父对爱婿英年早逝的沉痛心情。新华社通稿说:“他是我国核武器理论研究工作的奠基者和开拓者之一,是我国研制和发展核武器在技术上的主要组织领导者之一。”8月4日《人民日报》海外版标题是《中国两弹元勋邓稼先逝世 党和国家领导人深切哀悼》。追悼会结束以后,邓稼先的骨灰安放在八宝山革命公墓第一室。

1987年10月23日,杨振宁回国专程到八宝山革命公墓凭吊邓稼先。杨振宁送上花篮和挽联,面对遗像肃立、默哀、鞠躬。邓稼先病重期间,杨振宁两次前往医院探视,许鹿希为此赋诗一首:“去年谈笑病房间,谢君送别花束鲜。稼先逝世劳悬念,深情凭吊八宝山。重洋万里隔不断,互敬之心逐日添。同窗友情胜兄弟,杨振宁与邓稼先。”杨振宁听着禁不住热泪盈眶,哽咽难语。他对许鹿希说:“稼先为人忠诚纯正,是我最亲密的挚友。他的无私的精神与巨大的贡献是你的也是我的永恒的骄傲。”我把这些感人的画面一一摄入镜头。扫墓结束以后,我征得许鹿希和杨振宁的同意,发表了一组“万里情不断,友情胜兄弟”的照片,这组照片后来入选第七届全国新闻摄影展览。

许鹿希赋诗一首,杨振宁听了热泪盈眶

三

邓稼先生前住在海淀花园路塔院一套普通的三居室。他去世以后,室内所有陈设都保持原样,写字台红色电话机、相框、玻璃板压的字条都没动;窗帘、沙发罩都是原样,连墙皮剥落、地板翘起也随它去。如今快40年了,房子不装修、不改动,依旧原样。许鹿希说:“家里的一切都是邓稼先在世时的模样,只有这样,才能感到稼先的存在……”九院购买了更宽敞的新楼,动员许教授搬家,她就是不走,一直住在这栋已经十分陈旧的老建筑里面。我渐渐理解了许鹿希的心情,她不止是对旧物的依恋和不舍,更是想留下一个真实的场景,让后人了解邓稼先那一代人是在什么样的条件下工作生活的。

除了尽心保留邓稼先的遗物,许鹿希还在整理邓稼先遗作,她小心翼翼地把每一页手稿都装进塑料袋,精心呵护。谁都能看出,她在为出版邓稼先文集做准备。我曾对她说,跟九院打个招呼,由组织出面做这件事。她回答:邓稼先的奖金全部捐出去了,他去世多年了,我不能让单位出钱,不能开这个头。于是,2002年,我联系安徽教育出版社编审王宏金,希望他们能出邓稼先文集。王宏金很快赶到北京,与许鹿希教授一拍即合。

出版经费解决了,许鹿希开始全力整理文稿。从1951年至1958年,邓稼先单独或与人合作在《物理学报》先后发表《关于氢二核之光致蜕变》《中微子角关联、角关联和能谱因子》《辐射损失对加速器中自由振动的影响》《轻原子核的变形》四篇论文。许鹿希还请杨振宁从美国普度大学图书馆复印出邓稼先当年的博士论文《氘核的光致蜕变》,辗转托人带回国,也编入书中。可是,邓稼先更多的文章、手稿因为涉密而不能面世,单靠几篇论文不能成书。许鹿希拿出她保存的邓稼先几十万字的手稿。邓稼先曾说过:“如果原子弹研究是一条龙的话,那么理论设计则是龙头。”从1958年起,邓稼先就给新参加工作的大学生讲授中子物理、流体力学等原子弹理论设计的基础课程。以后,陆续撰写了《电动力学》《量子场论》,为年轻人尽快上岗铺路搭桥。即便在病重期间,他仍坚持写《群论》。这些手稿经过整理都收进文集。

编辑过程中,我帮助整理邓稼先的照片,提议最好同时出版一本图传,这个想法得到出版社的支持。于是,许鹿希又花了半年时间撰写邓稼先传。一年以后,2003年12月,《邓稼先文集》(含图传)由安徽教育出版社正式出版。2004年,恰逢邓稼先八十岁诞辰,《邓稼先文集》荣获第十四届中国图书奖。

2004年,《邓稼先文集》荣获第十四届中国图书奖

还有一件事不得不说,许鹿希把所得稿费全部折成书运到北京,堆满门厅和走廊。买这么多的书干什么?原来她早有打算。许鹿希打开一本本文集的扉页,亲笔写下赠送单位和赠送人姓名,然后掏钱通过邮局把《邓稼先文集》寄往他的家乡,安徽省、市、县的图书馆;北京各高校图书馆、九院有关单位及个人。整整花了两年时间,原来堆积如山的书全部赠送出去了。许鹿希只有一个要求,凡收到书后,希望有一个回执。有一天,她把我叫到家中,让我把铺满一张大床的回执拍成照片。望着各式各样的回执、回函,我终于明白,这是许鹿希兑现对邓稼先的承诺,要让更多的人了解和热爱中国的核事业。

从1986年至今,时光静静地流淌了38年,人们思念和缅怀邓稼先的心情没有变,他的无私精神依然绵延不息……斯人已逝,德范永存,更多的年轻人正从邓稼先的身上获取无尽的报国力量。正如他领衔参加核武器研制时对妻子说的话:“我的生命就献给未来的工作了。做好了这件事,我这一生就过得很有意义,就是为它死了也值得。”

(本文作者为北京应用物理与计算数学研究所退休职工)

[注]

1958年成立二机部北京第九研究所,1964年更名为二机部第九研究设计院,1968年更名为中国人民解放军第九研究院,1973年使用第二机械工业部第九研究院名称,1982年更名为核工业部第九研究院,1985年对外使用中国工程物理研究院至今。

(照片除署名外,均为作者所摄)