田宇,2007年毕业于清华大学美术学院,后作为独立艺术家从事创作,继后加入中央美术学院绘本创作工作室,指导创作作品“中国民间童话系列”。其主要的绘本作品有《我用32个屁打败了睡魔怪》《敲门小熊》《蝇王》等,并于2018年正式成立“田宇绘本工作室”。作品曾获第二届图画书时代奖、原创图画书2017年度排行榜TOP10等,还曾担任“信谊图画书奖”等的评委。

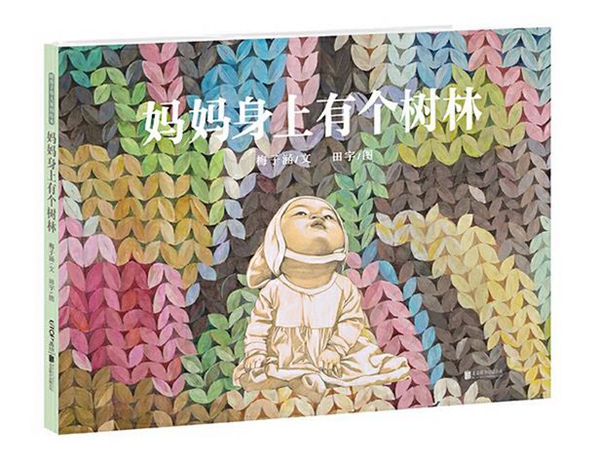

去年年底,其与梅子涵老师合作的诗歌绘本《妈妈身上有个树林》及与“凯叔讲故事”合作的《凯叔西游记》先后出版,澎湃新闻(www.thepaper.cn)就其绘本创作、教学及原创图画书发展等话题采访了田宇老师。

田宇

澎湃新闻:《妈妈身上有个树林》是您跟梅子涵老师的第二次合作了,这是一个诗歌文本,对您来说,诗歌文本的绘本化是不是比故事文本更有挑战性?您之前谈到这本书的创作,提出了一个“具体画面+抽象内容=诗意体验”的说法,能具体解释一下吗?

田宇:把诗歌的文本转化成绘本是我一直非常感兴趣的方向。我们在还是孩子的阶段会接触很多诗歌,但大部分都是文本形式的。或许会有音乐性的呈现,但视觉方式的呈现却很少。我们很容易感受到文字间的诗意,我们可以捕捉到音乐中的情感,但是离视觉或者说画面中蕴含的情绪却有距离。

《妈妈身上有个树林》内页

这次与梅老师的合作是一次尝试。我很想用一张张明明“看得懂”的画面,营造出一种更加朦胧,更加抽象的感受。其实连贯的画面更具“延展性”,它们提供给我们更多想象依托。就像一条射线。画面和文本一样可以是一个端点,一个起点。连贯的画面加之文本就形成了射线的方向性。

澎湃新闻:我注意到这个绘本的画面,有些处理地特别写实,比如孩子的脸,有些又很抽象,比如叶子和鸟的形象的变形和互相转化,包括孩子的脸每一次的处理也很不同,有一帧画面里甚至不见了,对于这种设计您是怎么考虑的?这本绘本的画风似乎不是那么“小朋友”,您有担心过小读者的接受程度吗?

田宇:这个问题很棒。请容我先回答这个问题的最后一个部分,没有,我真的没有担心过。因为不需要担心。接受程度从来都是成人的话题:“你接受这个提议吗?你的底线是什么?”这是很成人化的理解方式。而孩子呢?喜欢或是不喜欢、有兴趣或者没兴趣其实就够了。这很有趣,我想象过孩子不够喜欢这本书。不过我更担心孩子看不到这本书。绘本也就是书,是应该被看到的,被看到了就是很庆幸,也很值得感恩的。

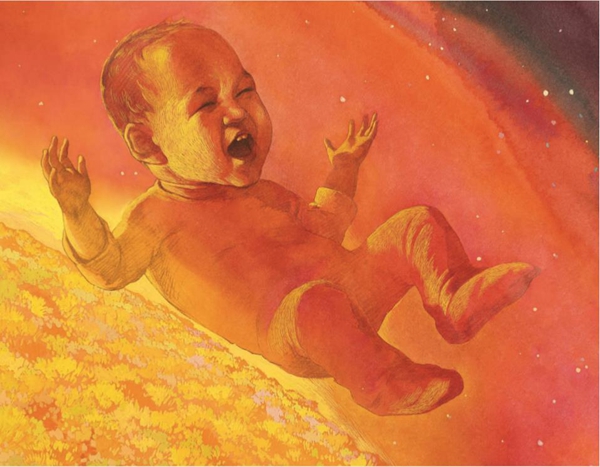

《妈妈身上有个树林》内页

现在我们可以回答这个问题的其他部分了。让我们借用一句诗来通感一下吧。“My heart, the bird ofthe wilderness, has found its sky in your eyes.”这是泰戈尔《园丁集》中的一句,很短、很美。大概的意思就是:我的心是旷野的鸟,却在你的眼里找到天空。心、旷野、鸟、眼睛、天空,包括我和你,这些都是那么写实,清晰、明白。可我的心就是我的心,为什么会是鸟?还是旷野中的鸟?我相信这样的问题在我们对文本的接受度中早已不是问题了。但是画面还不行,我可以在心脏的位置画一只鸟,可是我们真的能感受到“我的心是旷野的鸟”的意境吗?并不容易,所以画面也会有抽象和具象的分别,这在半个世纪前很难理解。抽象的画并不容易捕捉到具体的信息,所以看起来更容易感受。这要我们愿意为这个画面平静地开启我们的感受,并相信我们看到以后的真实感觉。

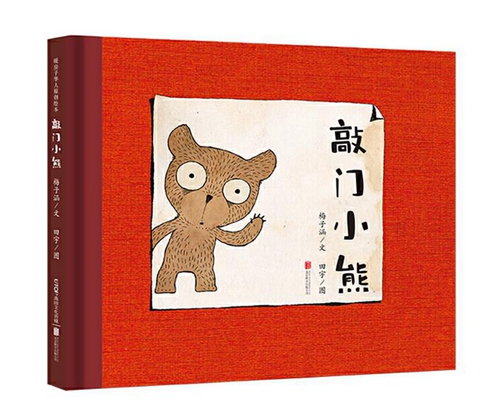

澎湃新闻:梅子涵老师一直强调原创绘本要有启蒙性,不要看图说话,事实上,他本人的文字创作在我看来要简单地转换成图画就很难,比如之前你们合作的《敲门小熊》,不管是看似简单循环的“敲门”这个动作,还是类似戏剧间离效果的评论家与作家对话的部分都不是那么容易表现的,您当时是怎么来理解和处理这些文本难点的?

田宇:画画和做绘本像很多事情一样,都需要一个开始的契机。我们可以叫它灵感,也可称之为创作的冲动。梅老师的很多文本都给了我这种珍贵的东西。我很喜欢《敲门小熊》,虽然它对于梅老师而言或许只是一个瞬间灵感的随笔。不过我喜欢里面提供给我的冲动。它有太多的呈现可能,我很感恩有机会可以创作它,把它锁定在一种呈现的逻辑中。

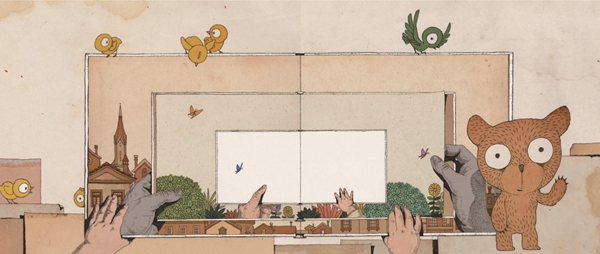

《敲门小熊》内页

作家的文字有一种很特别的魅力——结构。敲门小熊的文字很少,写不满一张A4的纸。但是其中结构复杂却清晰,层层递进,并承载着传递给孩子们的智慧。对于我是太难得的好文本。

澎湃新闻:相比之下,您与彭懿老师合作的《我用32个屁打败了睡魔怪》从内容到画面都是很典型的儿童绘本了,而且据了解这本书的销售情况非常好。如果让您自己来归纳的话,这本书市场表现出色的原因是什么?

《我用32个屁打败了睡魔怪》内页

田宇:与彭老师的相识总给我一种命中注定的感觉。我们的合作也是如此。《32》,请允许我这样简称它,是我们合作的开始。至于它是不是很典型的儿童绘本我并不确定,但是我可以确定这是一个十分吸引我的好故事。看到文本,我几乎第一时间想去画,冲动异常强烈。

《32》的市场表现很好这要归功于彭老师和书籍制作很多相关的伙伴、出版社和推广者们的共同努力。不过,我一直很感恩彭老师能用一个“好玩的文本”开启我们的合作。这太棒了,他是那么有趣,我多么期待可以和他合作、学习。好玩的呈现是我最最期待的。其实画一本可以让孩子真正开心大笑的绘本并不容易,我常常会用《32》给孩子们做活动,每次看到他们的笑容,心就像是被融化了。

澎湃新闻:这本书里您画了大量“睡魔怪”的形象,每次出现几乎都不重复,我觉得比较有意思的是,除了虫子、雷电这种孩子在生活中比较容易害怕的东西,还有大量像牙膏、花洒、哨子、马桶、闹钟这些看似无害的日用品,有一幅画面里还出现了奶奶笑呵呵织着毛线的形象。为什么会这样设计呢?您有参考过类似儿童心理学之类的专业材料还是更多地从个人经验或是孩子的讲述中取材?

《我用32个屁打败了睡魔怪》内页

田宇:睡魔怪到底是什么?这是创作《32》我面临的第一个问题。我不能接受没有理由没有逻辑的画。睡魔怪怎么就会在梦里?为什么?我们创造了它们,它们就会一直在梦中吗?太多的问题需要梳理,而根源就在于睡魔怪到底是什么。最后我锁定在孩子现实生活中、成长过程中的一些记忆,或者说有点恐惧感、厌恶感的事物。就像是曾经因为不想配合而短暂厌烦过的刷牙。

最后接力社的编辑帮助我调研了很多家庭,统计了大量孩子给出的回答。票选前32位也就成为了书中睡魔怪的最终原型。

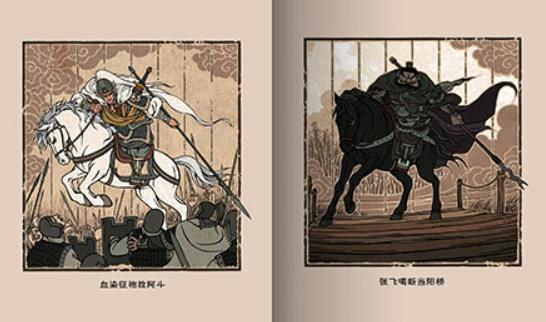

澎湃新闻:您跟“凯叔讲故事”合作的《凯叔三国演义》《凯叔西游记》也都在2019年出版了,这两本书的插画风格有一些让人很熟悉的影子,比如会让人联想到《三国》的连环画或是人美以前的《西游》动画片,在我看来,为这两个故事配插画最大的难度可能就是在如何既符合大家熟悉的形象又能有所创新,能谈谈您的创作思路和具体径路吗?

田宇:创作名著的插图并不容易,难点正是您说的要在熟悉与创新中寻求平衡。从前出现过的一切视觉都是积淀。是生发出新视觉的土壤。

在创作《三国》的时候有一个好玩的构思可以作为一个例子分享下。我很希望孩子在看到这套插图时能够直接感受到它们来自于很久以前的故事,也是一本很古老的书里的故事。所以插图统一在一种旧纸张的基调中,并且借鉴了雕版木刻的呈现效果。这样看起来便有了直接的时间的痕迹。

澎湃新闻:后续还有什么新书在创作或者即将出版的吗?您在挑选合作的作家或者说文本上会有怎样的标准?

田宇:我刚刚与彭老师合作完成了《32》的“续集”。叫做《我用32个睡魔怪打败了我妈妈》。应该也是一本爆笑的书,至少我这样期待。最近正在策划一个系列的低幼绘本。文本也是彭懿老师的。与梅老师合作的第三本绘本也在绘制中了,同样是一首诗歌文本的尝试,很安静。

田宇正在创作中

新书《我用32个睡魔怪打败了我妈妈》暂定封面

我没有挑选什么,我理解画画是种创造,但同时也是一种呈现。就像是世界上本应有着这些书,你被选中了,世界借由我们的生命把它们一一呈现,落在了原本的位置上。怎么说呢,仿佛只有感恩才是做好这些事儿的源头。

澎湃新闻:央美的绘本创作工作室可以说是国内童书原创力量的一个孵化地,之前采访向华老师,他介绍了一些文字创作教学方面的内容,您能给我们大致讲讲插画教学的部分吗?您觉得,教学实践跟您的创作实践互相会产生怎样的影响?

工作台

田宇:同样感恩我生命中出现了绘本创作工作室。我在那里真正认识了绘本,慢慢地开始创作。在那几年的教学时光中与其说是我们给予学生倒不如说学生给予了我很多。他们年轻充满力量,他们对绘本充满未知但同时充满了想象。在他们心中绘本是那么美好,并且自己可以学习怎样制作。

对于未来充满未知不是最美好的一件事儿嘛。所以我常常学习,试着再去感受发现些东西,再用漫长的时间去尝试,希望可以把那些新的感受装进绘本,传递给孩子。这正是学生们给予我的力量。

澎湃新闻:作为一个一线的创作者和教育工作者,对于中国原创图画书的发展现状和创作环境您怎么看?

田宇:“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。”对于绘本或许没有人知道自己是贾岛?是童子?还是一棵青松一缕烟云吧。我看不清原创图画书发展的现状,因为对于我而言它已经就是生活了

丰子恺先生有一幅小画很美、很朴素。画了坝子上的一家农户,女子端着羹汤或是茶水从屋内走向院子。三个朋友坐在户外的桌旁,简单极了。一行文字题在画面右上:“小桌呼朋三面坐,留将一面与梅花。”意境全出。我想中国的绘本创作也是如此吧。我们的生活努力过的充实饱满,还有更美好的未来即将到来。