2022年12月中清华大学的许多老先生离世。12月26日关肇邺先生去世,张利学兄还在医院时,就第一时间通知了我。先生遗体告别那天,又呈现了羽化仙去的景象,让众多的学子长记心间。从我们入学至今,在先生教导下已六十余年,尤其是近一、二十年,来往更为密切,受教更多。所以,先生的去世,让我和老伴关滨蓉更是悲痛。

在大学时,到了三年级公共图书馆设计时才第一次受教于关先生。先生给我们讲解设计原理时,用了许多手绘的透视图,表示公共建筑设计的时视觉过程,由体会而受到启发,给同学留下深刻印象。在设计课时,关滨蓉在关先生直接辅导的那一组,我在汪坦先生辅导的那一组。我们毕业的时候,先生刚刚36岁。在学校时,对关先生的印象除了儒雅的风度、丰富的学识之外,没有更多的接触,一直有给人低调、高冷的印象,因此毕业之后的前几年基本没有交往。

上世纪七十年代末,清华有一段工农兵上大学,同时他们还有“上、管、改”任务的历史。清华建筑系从铁道兵施工队伍中经考试招了一批学员,准备培训学习后为国防工程服务,在两年半的时间内要学完相关课程。这些人毕业后大部分分配到我老伴关滨蓉所在的铁道兵地铁设计院,这些学员知道老关也是清华毕业的,于是谈起他们的学习过程。那时为了克服他们学习上的困难,老师们想尽了一切办法,他们谈到尤其是关先生和王炜钰等老师从学习到生活,对他们无微不至的照顾和关心,甚至毕业后还专门对他们进行辅导,还赶来参加他们的婚礼,让他们十分感动。这给他们留下深刻印象,也改变了我们过去对先生一贯高冷的印象。

八十年代初,我刚从日本研修回国,准备筹备亚运会的过程中也遇到一件事情。那时,关滨蓉在总政中国剧院设计组(这是为此工程临时抽调人员组成的),但立面方案迟迟没有决定。老关给我说了以后,我就为剧院画了三张立面方案的透视图交他带到设计组。在专家们讨论这几个方案时,听说开始时也是意见分歧无法定案,后来关先生力排众议,选中了方案中的有竖向壁柱加装饰花纹的方案,很快大家意见集中决定采用。最后剧院临街主要西立面就是按方案图的想法实现的。但当时表现图我没有拍照留底,也没有更多的记录,几张表现图后来也不知所终。但最后总政剧院设计组在最后设计总结,列上长长的参加人员名单时,把我的名字也列了进去。这等于也是我研修回国之后向关先生的一次汇报。

此后在一些学术活动中和关先生又有了进一步的交往。1985年4月,民间组织“中国现代建筑创作小组”在建筑学会支持下,在华中工学院举办学术活动。关先生在会上做了学术报告,会后有一张集体合影,这是现在华中科技大学刘剀教授在学院档案中发现后提供给了我,十分珍贵。先生和我都是这个组织的成员,那时先生56岁,已是我们毕业后20年了。

“中国现代建筑创作小组”合影,前排左三为关肇邺(56岁),后排左五为马国馨。1985年于武汉

关先生和我从1989年起,参加了中国建筑学会建筑师分会的筹备、成立及后续工作。当时筹备是由张钦楠和刘开济二位负责。我因和刘总同为北京院,所以参与辅助相关工作。和关先生同为筹委会成员。1989年10月在杭州成立大会后,关先生是理事会成员,我是理事会的副秘书长兼工作人员,后来在分会下成立各研究会或联络组共七个。关先生和刘总等负责建筑创作理论研究会,我和刘总负责体育建筑联络组,各研究会此后分别展开学术活动,我第一次和关先生合影就是在杭州开会时留下的纪念。后在1993年11月第二次理事会上,我也成为理事会成员,并和先生一起负责建筑创作学术委员会的活动。记得学会要评选优秀论文奖,要求各专业委员会提出一个名单,先生正好要去东北讲课两周,所以写信把工作布置给我,来信时称我为“国馨弟”,真让我受宠若惊,诚惶诚恐。

关肇邺(60岁)与马国馨(右),1989年于杭州

1992年11月建筑师分会在湖南长沙举办学术活动,那次参加的人员中,除80岁的张开济总辈分最高外,能和许多前辈如罗小未、关先生、彭一刚、聂兰生等一起,尤其是后来的考察,给我们提供了许多和他们一起合影的好机会,也使我们对这些平时仰望的学界前辈有了进一步的熟悉和了解。

左起:费麟、关肇邺(63岁)、马国馨,1992年于湖南

关肇邺1994年(65岁)于深圳

关肇邺(66岁)与马国馨(右),1995年于清华大学建筑馆

后来的各种学术活动就更多了,为了迎接1999年国际建协北京大会,在1996年起即筹备出版《20世纪建筑精品集锦》大型丛书,其中《东亚卷》由关先生和吴耀东任主编,下设几名学术评论员,中国有傅克诚先生、龙炳颐先生(香港)和我,还有日本的长岛孝一先生,韩国的金鸿植先生,虽然项目的选择标准是由总主编K·弗莱姆普顿提出三项,即类型、时间和代表性,最后投票决定。但困难之处就是在规定了每卷收取项目总数为100项之后,各个地区都希望能入选项目更多些,所以经过征集、投票、多次讨论才取得一致意见。最后有日本的两项资料一直未送到,经协商后,增加中国内地1项,中国香港1项。关先生作为主编在其中的主持和引导作用,协调的难度可想而知。最后结果是中国内地35项,中国香港、澳门、台湾13项,日本32项,韩国14项。朝鲜5项、蒙古1项。这样十卷本共1000件建筑作品的大型丛书在1999年9月顺利出版。这是国际建协历史上第一套全球性的大型丛书,也是对于世界建筑师大会主题《21世纪的建筑学》的最好呼应。

与关先生逐渐熟稔了以后,又发现了若干可亲近之处。一是先生的高中是在北京的育英中学,我后来的65中就是原育英中学高中部,于是我们又增加了一层中学校友的关系。另外先生和我老伴都姓关,同为满族,虽然先生是出身官宦,而我家老关是当时“贫下中农”,但总是又增加了一份亲近。尤其是1997年我当选院士以后,在每次开年会的期间,总要在上关先生的房间聊上一阵子。后来听到工程院钱易院士向我介绍先生在鲤鱼洲的一件轶事,让我对先生有更进一步了解。那时先生和王乃壮先生等一起劳动,接受“再教育”。王先生平时口无遮拦,经常受到工宣队的批判教育,因此十分苦恼,这时关先生就给他出了一个主意,让他随身带上一个小瓶子,每当自己要讲话时,就先用手摸摸小瓶子口,想起“守口如瓶”的教训,就可以控制住自己了。可谁想王乃壮先生刚刚忍不几天就故态复萌,不但继续受到批判,还不经意间把小瓶的事也供了出来,连带关先生也受到批评。听了这以后,我以为关先生还是有小幽默、大智慧的,以后在先生面前,我也慢慢胆大妄为起来。

关肇邺1997年(68岁)于北京

记得有一次在清华开会,先生领我们一行去参观新建成的物理楼和数学楼,从化学馆那儿的马路下台阶,就是一个下沉式广场,两边楼梯下来后中间有一横向短墙,空着没有什么处理。我对先生说,这里应该放上一句话就更提神了。先生问我放一句什么好呢!我随口应道:“学好数理化,走遍天下都不怕!”因为那儿正好是化学、数学、物理三栋建筑三足鼎立,大家听了都笑了,先生也未置可否。后来听说先生原是想在那放一句名人语录的,但一直没有找到合适的。还有一次去参观军委大楼,在室内阅兵厅参观时,我向先生讲了自己的观感,如室内处理和光源色温等问题。先生回答,这个厅女性来设计还是差一点,缺少阳刚之气。虽然有调侃成分在内,但也反映了他的看法,好在当事的双方是老同事而现在都已谢世,我想讲一下这事也没有什么关系了。

此间我也注意了一下,先生是属于那种作而不述,讷言敏行一类的学者,发表的文章并不太多,也就是在清华图书馆新馆设计过程中,先生才陆续在《建筑学报》等学术刊物上发表文字。1988年第七期学报上发表了先生的“尊重历史、尊重环境、为今人服务、为先贤增辉”的介绍新馆的文章,先生提出了“建设和谐统一的建筑环境,尊重历史,尊重有历史价值的好建筑,尊重前人的劳动和创造,应是今天在旧建筑群中设计新建筑的重要原则。”“如何在解决好使用功能的同时,解决好在建筑群中礼堂与它的主从关系。在构图上不压制旧馆,使两者相得益彰,是设计中始终要努力解决的重要而困难的课题。”也就是“应对具体任务时,要做深入分析,突出其与其他任务的不同的特点,加以强调和发挥。做到因时制宜、因地制宜、因事制宜。”“至于因人制宜,不求强求做作,但是个人风格应服从于整体则是我们应当肯定和提倡的。”

到1992年清华图书馆新馆竣工之后,先生又发表了“重要的是得体,不是豪华与新奇”一文,这是先生学术生涯中的一篇重要论文。也是在90年代初先生参加全国各处的学术活动后,看到当时各处以“后现代”之名,简单拼贴一些世俗的、肤浅的、商业化的符号,他认为这不会是有长久生命力的。而作为清华图书馆这种具有悠久历史的高校中的学术文化象征,则要努力发掘清华历史中的“集体记忆”,“追求的目标就是建造一个能为清华人包括离校多年的老校友所能认同和接受的建筑与环境,使人们能在不确知其为何地的情况下能判定它应该是清华园中的一部分。”所以“设计中从总体布局到细部设计,没有追求一点新奇和与众不同,着力点只在于争取做到符合于这一特定建筑的性质、历史、环境和身份。”先生提出的“得体”,在清华图书新馆上得到完美的体现,也得到业界的普遍认同,成为文化类建筑扩建的经典之作。正如先生所主张的“好的设计应能做到时间愈久,愈能显示其感人的力量,永不过时。”

先生在文章中也提出,“我始终怀疑把创新作为衡量一个建筑设计优劣的主要标志的观点。”“建筑师不应强调个人风格或以个人的好恶强加于人,而要努力以自己的设计满足群众的需要。”这很容易让人引起封闭、保守、中庸的联想。但著名精神哲学家、印度学专家、宗教学家、翻译家和学者徐梵澄先生曾论及过得体,他认为:“青年不作老耄语,僧道不作香艳语,寒微不作富贵语,英雄不作闺彦语……如此之类。譬如人之冠服,长短合宜,气候相应,颜色相称,格度大方,通常不奢不俗,便自可观。是为得体。不必故意求美。善与美,孔子已辨之于古。诗要好,不必美。如书如画皆可”。时下也有学者论及杨廷宝先生的设计哲思是“得体合宜”,也就是“不自知其然而然者”的水准和境界,即感受不到自己强烈的个人风格,而只是“将时代风气和因地制宜两个方面不动声色的结合起来。”所以关先生的得体说实际是一种不动声色的创新,是达到了更高层次、更为圆融、更为自由、更为和谐的成熟境界,这是我们一般建筑师难以企及的境界。

1995年底,先生在给我寄来贺卡祝贺新年的同时,提出“寒假以后,希望你担任一些‘建筑评论’的授课,并希望能丰富一下内容。”但当时我正忙于首都国际机场的设计,所以未能兑现先生的要求。

由于自己身在北京,所以清华校庆、清华建筑学院的学术活动都有机会参加,虽然没有机会详谈,但是能为先生拍一些照片,包括深圳评选(1994.10),我们建五班毕业30周年校庆(1995.7),汪坦先生80大寿(1996.5),在中国科技馆评标(1997.3),云南学术活动(2000.3)等。

2003年起中国工程院准备在二环路德胜门西新建办公楼,通过招标,四个方案中关先生的方案胜出。之后在深化设计时,工程院基建办曾就办公楼的审定方案征求意见,因为手头没有图纸,我只是凭印象提出了八条意见,从总图、分楼建设、深化、平面布置、门厅处理和立面处理等提出了一些看法,也不知基建办转到先生那里没有。经过几年的努力,院部终于在2005年完成,5月9日,朱镕基总理到院部新楼视察,在先生陪同下,看了新建成的工程院综合楼清水砖墙面,朴实无华的材料,细致的处理,最后朱总理给出两个字的评价:“不俗”。在眼光锐利、评价尖刻的朱总理那里能有这样的评价是很不容易的。我特地从工程院王元晶处长处要来了当时的照片。也是先生学术业绩的重要记录,当时先生已经78岁了。

朱镕基(前排左一)、关肇邺(78岁,前排左二)、徐匡迪(前排右一)2007年于北京,中国工程院

在工程院时,关先生最惦记的一件事还是有关天安门广场的改造事宜。这是早在十几年前先生在清华就开始考虑的项目,好像有许懋彦教授等参加,曾经出过一本厚厚的报告。到工程院以后,院方鼓励院士们就一些重大的经济技术问题提出书面建议,由院政策研究室整理后发出,可以直接送到中央有关领导处。所以先生很想就此问题提出一份建议报告,利用开院士会的时机向我谈过,我也看过先生的详细研究报告,但我也十分犹豫,因为天安门广场的改造并不简单的增加功能……等问题,涉及的方面比较多,是需要最高领导下决心的事儿,而目前的处理又都是当年毛主席、周总理等领导定下的。所以广场的每一点改动都是十分谨慎。在学术刊物曾有过这方面的议论,但最后都没有回音。加上当时的院士各种建议也呈上过多份,但真正有领导批示的寥寥无几,大多数就是提出过而已,所以我的态度不是特别积极。但先生对此还是十分上心,2009年成为资深院士后仍多次提起,后来我曾在2010年7月给先生专门写信,主要是如何将原来的研究报告加以简化,即由历史复杂、目前存在问题、提出建议三部分入手,只要原则性的提出一些看法,不必附具体方案,可由交办单位研究。后来在2011年6月看到先生以个人署名的建议稿,由历史回顾、当前现状和建设三部分组成,并附上了插图和表现图若干。在征求院士签名的过程中,估计也听取了各方面的意见,题目从“关于改造天安门广场的几点建议”改为“关于天安门广场空间环境综合整治的建议”,仍由三部分内容组成,但删去了方案部分,最后以“工程院士建议”名义,由关先生领衔,众多院士签名由政策研究室发出,但最后也没有下文。对于改造广场的方案,先生也是考虑再三的,即增加新的千步廊,分隔为几个小广场,地下空间的建设,及增加新的功能等。后来也让我找几位年轻同志也参与一下,我为此找了崔愷院士,他十分积极支持,但最后可能也无大进展。估计这件事一直是先生生前念兹在兹的一块心病。

关肇邺2009年(80岁)于北京

另外一件先生特别操心的事,也可能是先生认为是自己在清华校园中最后的收山之作,就是位于同方部后面的清华校史馆。后来在清华百年时,校史馆与新清华学堂建在一起了,关先生就做了清华学堂扩建及其北部空间整治概念方案,准备把同方部后的动振小楼拆除,使清华学堂北面的新水利馆、电机馆、同方部等加以组合和扩建。我看了先生2002至2010年作品选集之后,曾写信给先生谈了自己的看法;“感到任务书似很不完备,看不太出其功能与校史相关的内容,似也没有什么展示部分,另立面门头部分好像宽了些,(先生原意是模拟“三院”的门头,作者注)尤其是从罗汉墙经石墙,又经大玻璃,有些平均,与同方部的衔接好像还可改进,学生寸见,仅供关师参考。”

马国馨夫妇与关肇邺(83岁),2012年于北京,清华大学

先生在2017年国庆之前写了一封长信谈及此事:“由于我在清华园内住了70多年,不免对这环境非常熟悉,且对一草一木都有了感情。其实我之所以想盖个房子,在清华学堂(工字厅之外,国家重点文物中之最老的),而现在楼的后面,又破又乱,应当把它整理一下,所以此项目并非有‘业主’委托设计,而是我自己为了母校之完整美观,自己出的题目。想当初我初来清华,‘学堂’是校领导办公之处,我曾在此见过梅贻琦、周培源等人,也看过他们的办公室、接待室、会议室等地,所以我觉得把它扩建为‘校史馆’是最为得体的,甚至可以选几个主要厅室展示一下室内家具布置,岂非是真实的‘历史’展示。所以就想完成这个设想,而根本没有什么任务书,并天真的想2011年为清华百年校庆,时任总书记胡锦涛是清华水利系校友,校庆一定会来校(真的来了),‘新水’前太杂乱,当总书记看完水利系出来应给他一个好印象,所以主要从外表和谐出发,在楼北向正对新水处扩建一些较高档厅堂。因我在美曾看过一些名校的校友会大楼,其华美不亚于一个欧洲的大宫殿,如能建成岂不一举数得吗?当时的校长也很支持,于是就画了草图上报。不料当时的北京文物局长姓孔的是个‘不作为的官’,他是北大毕业的(历史系),怕犯错,每次报上去,总是说‘研究研究’,如此每年催报,每年要再研究一下,直至拖至他下了台,而离2011年已不足4-5年,另怕届时赶不出来,便令李道增设计的“新清华学堂”(俗称大菠萝)临时缩小音乐厅,挤进一个“校史馆”于其中,结果把李也忙得不亦乐乎,校史馆长也感到很遗憾。

但我雄心未死遂和校友总会秘书长某教授商量,得校友会的高度认可,并因此多人多次到欧美名校访察。西方大学的经费大多来源校友,都是顶级大款,经常返校聚会,所以校友会大都是豪华至极。我校校友会遂提出一个计划,但未经校务会通过,仍未成功。

近年外国来校交流、教学的专家多了,校方终于同意建一个‘高端学术活动中心’之类的建筑,原报过的校友会之类的方案已经北京市各有关领导机构审定通过,特别是文物局批件甚严格,所以外形与清华学堂及同方部的关系定的很死,造成设计有些困难,这对我已是莫大的‘恩宠’,也没有精力再去和他们争取了。能在有生之年亲眼见它站立在那里,就是最大的愿望了。”

从长信中可以看出先生作为老清华人对校园的深厚感情,对于校园空间的完善和扩充的拳拳之心,但现在看来也是先生的遗憾了。

先生在同一信中还“吐槽”,“近年清华园盖了不少较大的楼房,其经费大多来自捐款或外国人,这些人大多不信任中国建筑师,要找外国名师设计,连我校的美术馆之设计,都系校内美术学院的教授们盲目崇洋,指定Mario Bota来设计。有的是港台富人捐钱。指定他的女儿(刚大学毕业)来设计,后来方案画不出来,还是由我校设计院完成的,真是没办法。

以上两段,可能你这个信息精准的傢伙早已知道了,耽误你时间了,就此搁笔。”

难得收到先生写了如此的长信,披露了自己的心境,这已成为我宝贵的珍藏了。

除了一些设计上关心的问题交谈之外,先生自2009年资深之后,我更多的是生活上的问候和交流。与前面所论的事情在时空上有些交叉。

清华百年之前,我利用在广州出差机会,写了一封信,汇报我们建五班在清华百年之前班上的几个纪念活动的筹备,以及自己的小算盘,即出版一册《清华学人剪影》,其中收入先生的肖像,也希望先生同意肖像的使用权。同时问起先生的心脏问题,介绍我的心率也不齐,几个指标也都不理想,于是平时就是带上“速效救心丸”,感到不适时就吃上几粒。

2012年4月5日是新清华学堂启用首演的日子,是中国爱乐乐团的演出。因为清华的欣赏水平很高,所以乐团演奏的曲目都很讲究,精心挑选,指挥余隆也十分卖力气,演出效果极佳。对我和老伴来说,最难忘的是在演出之前在休息室遇到了关先生,因为时间较早,我们二人和关先生有机会一起合了影,我还为老关和先生拍了一张。先生像长辈又像亲人和我们随意谈心,慈爱关心的表情令人难忘,成为我和老伴难得的记忆,那年先生是83岁。

这次会面以后,我们连续四年去国外探亲,并帮助伺候孙子,所以这段时间和先生的联系少了一些,但校庆活动、我们毕业50周年活动上都还是见到先生。

关肇邺2015年(86岁;左,4月,博士论坛;右,7月,清华大学)于北京

2016年底与先生通电话,此前曾寄给先生我的《敝帚集——素人之书》,是一本私下出版没有书号的自己写的毛笔字。先生也谈起近年有人求字,但自己只有一个名章,还缺少字章。于是先生告诉我,印章的规格为3X3cm,名章是白文,所以字章应是朱文。听到先生的要求之后,我利用中午饭前的时间为先生刻了一方“志伊”的章,附了短信“收到订单以后,马上加工开刻,12:30完成。印拓如上,不知您意下如何?学生技已至此,还望海涵。”这是12月13日的事,到28日收到先生的回信,马上和先生通了电话,先生在回信中说:“此信为谢谢你的图章篆刻,本想学你的‘马篆︐看来容(易)了,后来才发现它自有妙处,并不易学。又改写了一张寄上。抱歉上次电话里阴阳字说错了,以至两个皆是朱文,其实也无所谓。第一次用二印,怎么也对不齐,只能抱歉了。再次感谢!!!”

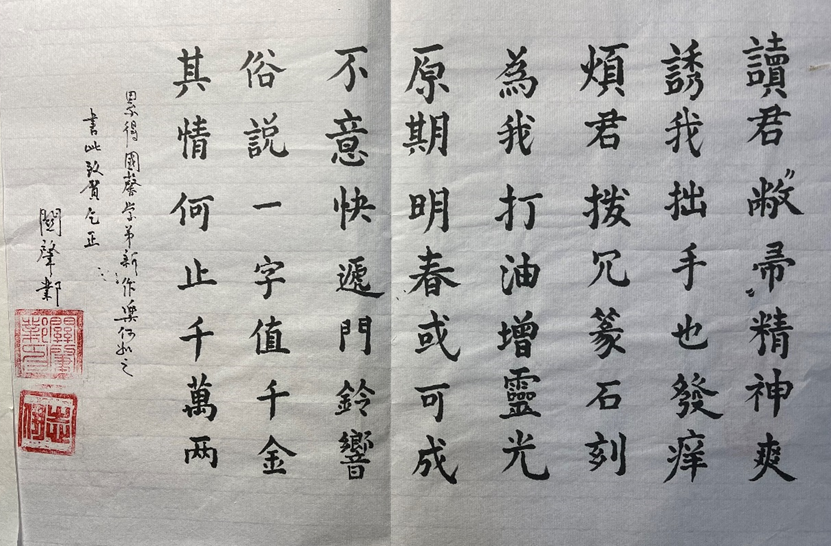

先生用楷书赠我七言一首:

读君《敝帚》精神爽,诱我拙手也发痒。

烦君拨冗篆名刻,为我打油增灵光,

原期明春或可成,不意快递门铃响。

俗说一字值千金,其情何止千万两。

累得国馨学弟新作,乐何如之,书此敬贺。气正,关肇邺。

(下面用了关肇邺和志伊两方朱文印)

关肇邺赠马国馨书法作品,2016年于北京

看了以后,对于两个印都是朱文,我自心有不甘,加上规格大小也不一致,于是马上又刻了先生一方白文名章,又附一短信。“见先生诗作后,学生意犹未尽,又筑一方3cm见方的名章,为先生刻一白文印鉴。这样可与上次的章子合璧,不知您意下如何。我用印也看着歪七扭八。没有仔细去做,顺问师母,关滨蓉顺问不另”。当时在一张新年的年历上面,又写了一首我写的五言诗,并特地注明上面写是“鸡不可失”,因为来年已进入鸡年了。

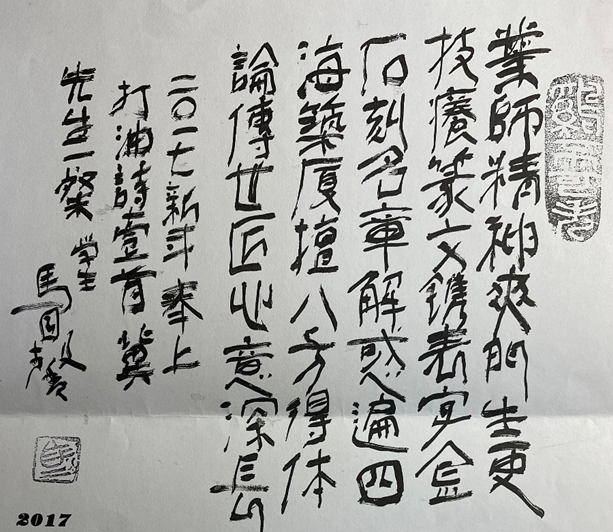

我的五言打油诗是:

业师精神爽,门生更技痒。

篆文镌表字,金石刻名章。

解惑遍四海,筑厦擅八方。

得体论传世,匠心意深长。

二〇一七年新年奉上打油诗壹首,冀先生一聚。随即用快递给先生发去,同时又打了电话,但家中无人接听。

马国馨回赠关肇邺书法作品,2017年于北京

2017年中,先生问起有关抗凝血药的情况,我也专门给先生寄去了几种抗凝血药的说明书。“注明”华法林抗凝就是服用后要定期查血象,而另两种药物(我寄去的说明)则可免去,但价格较贵。达比加群酯胶囊为40元/粒,利伐沙班片为80元/片,并告先生,可以有部分报销。

转瞬2017年10月,又要到先生88岁米寿的日子。那年是中秋、国庆,加上先生米寿,三喜临门,又考虑节前快递十分繁忙,寄送会延误,所以提前一周给先生寄去小小寿礼和另一首打油诗,请先生哂正。

执教近七秩,桃李遍五洲。

华园树精品,神州绘琼楼。

立论推得体,和谐蕴风流。

中秋臻米寿,期颐信可求。

我的寿礼是在一个红色小镜框里放了一张我为先生拍的2015年7月10日在建筑学院的毕业典礼上的照片,“拍的不尽理想,只是表达我们的心意罢了,希望您能喜欢。”最近看到黄星元学长在先生家中为先生拍的一张照片,后面书架上就放着这张照片,另外还寄了一本《图像亚运记忆》,供先生消闲之用。

结果到年底收到先生回信,看后让我忍俊不禁。先生说:“国馨贤弟,收到所寄诗、书、加了镜框的照片,真是一个大丰收,十分感谢。以下是逐条回答,第一,称我为‘尊敬的’,似不得体,实不敢当,令我回写这封回信不知如何称呼,回‘尊敬的’,同样不得体,称亲爱的,似显肉麻,所以仅简化了一下。第二,你的信中有一首诗,称之为打油,太谦虚了,明明是一首高水平的五言律诗,我反复研读了几次,内容精确,文字对仗更是精彩,真是好文字。只是称赞过分愧(不)敢当。第三,一张相片,抓拍的很是时候,好像把我美化了,只可惜镜框红的惹眼,好像是一张儿童(远看)相,令我叹曰‘老矣’,也好,它能使我在有生之年,多干实事。”没有想到,先生的“得体”理论在这里又应用了几次,既考虑称呼上的“得体”,又指出寿礼上的不“得体”。另外对照片的满意也使我很高兴,因为我知道张利学兄为先生拍过一张先生十分满意的照片,所以是使用频率最高的。此前还陆续为先生拍过一些。如校庆活动(2009.5),博士生论坛(2009.10)纪念营造学院80周年(2009.11),工程院士会议(2011.10),参观故宫(2013.6),校庆活动(2015.4)。院士会参观奥运观光塔(2015.6),直到2015年7月的毕业典礼。再后来见到先生就是有数的几次了。2017年5月何镜堂院士的作品展在北大开幕,先生也去参加。2018年10月是清华建筑设计院60周年的喜庆日子,学院从吴先生起的各位前辈都到场,关先生也去了。当我们见面时,先生和我有一张非常亲密的相拥,当时的场面被华南孙一民教授拍了下来并发给我,如今看到照片,想起当时情景,仍是十分之感动。

关肇邺(左,2018年,89岁;右,2019年,90岁)于北京

2019年9月是中国建筑学会“梁思成奖”的发奖仪式,见到先生走路时已经需要一根拐杖了,所以在走入科学会堂从后面走到第一排时,我一直搀扶着先生,在休息室里也抓紧,为获奖的冯·格康先生拍照,给先生拍了照,还和先生合了一张影,这是最后一次和先生的见面了。

马国馨(左)与关肇邺(90岁),2019年于北京,科学会堂

当然此后我们就多靠书信和电话联系了,先生身体状况日渐衰弱,时有住院,就多和孔师母通话了。2020年,先生捐献100万元设立奖学金,得到社会和业界一片赞扬。同年12月,先生电话中问起梁奖历届都有什么人获奖的事,我赶紧查阅了一下,写信回复。当时听说先生心脏供血不好,我曾给先生寄去两盒阿胶,但老关埋怨我,阿胶也不是能乱吃的,于是在信中提到:“向您推荐阿胶补血后,老关埋怨我不应该胡乱介绍,还要根据具体情况。她印象中阿胶用于妇科较多,并不易消化,可在我的印象中,阿胶还是补血滋阴、润燥,适于血虚心悸、眩晕、心神不宁,但存在问题是:一是真阿胶不易购得,常常是伪劣假货较多;二是吃阿胶必须脾胃功能较强才好,因阿胶不易消化,会增加脾胃负担;三是阿胶会滞血,长期服用会加重血瘀。所以由此得出,服用还是要谨慎些才好。”同时在信中也向先生汇报,“今年确诊帕金森症,主要表现就是右手抖,后去看病确诊。开始服药还是有点效果,目前已服药有近三个月,手抖症状还是减轻许多,也让人更有信心了。”那时已经在新冠疫情之中了。时过平安夜,所以我写了“平安夜已过,看来大家都还平安,只是希望庚子年尽快过去,辛丑牛年会好一些吗?”这也是先生生前我写给他的最后一封信。

2021年4月校庆之前和先生通话,当时先生不在师母接的电话,说到先生的身体不理想,一是心衰,二是肺部有积液,三是肾功能不好,脚肿。住了医院,但对那里很不适应,对护工也不适应,后来回家来自觉自在些。但如有情况,正说之中,先生回来了,没有讲几句,只记得说为住院给先生剃了光头。

2022年2月1日春节打电话去先生家问候,孔师母告诉我,先生已经装了心脏起搏器,心衰问题解决了,但是腿肿、肺部积液没有起色,牙齿也不好。去住院,尤其在疫情之中更不适应。师母说:先生相信季羡林老人的养生之道,但是对自己的各项指标也搞不清楚。

2022年7月1日是先生设立的基金会的评奖,我是线上参加,在九名候选学生中最后评选出两个人,一位本科,一位研究生,同时又是一位外籍一位中国。在结束时看先生也讲话,明显感到先生老了,讲话也不那么利索了。第二天正好我家有点新鲜荔枝,是先生老家广东产的,所以给先生闪送去一些,正好先生起来在电话上说了一会儿。他说,昨天我在线上时,他也几乎认不出我来了,可能我也变化很大而不自知。先生说,装了起搏器以后仍感无力,讲话十分吃力。记忆力也大不如前,因为我当时正在写清华关广志先生的文章,先生还说起对这位关先生的印象,是个大高个子。为了安慰先生,我还特地告诉他胡正凡同学为他相面的事。胡正凡说关先生是“罗汉之相”,如无大病,定可长寿。这是和先生的最后一次通话。

10月4日是好几位同学和同事的生日,也是先生的生日。打电话过去时,先生已休息了,是他的儿子接的电话。没有多打扰。再后来,就没有后来了,就是先生去世和羽化升仙的消息,和对先生的思想和创作,对先生的言谈,对先生的音容笑貌的无限思念了。

2023年4月6日 夜

马国馨